Corps

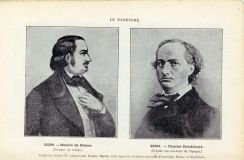

| MARSAN, Eugène (1882-1936) : Dandysme littéraire : Barbey d'Aurevilly,Baudelaire, Balzac(1923). Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la Médiathèqueintercommunale AndréMalraux à Lisieux (14.I.2017) [Ce texte n'ayant pas fait l'objet d'uneseconde lecture contient immanquablement des fautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@agglo-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de lamédiathèque (Bm Lx : Deville br 2338) du numéro du 28 juillet1923 dela Revue Hebdomadaire. DANDYSME LITTÉRAIRE BARBEY D’AUREVILLY, BAUDELAIRE, BALZAC par EUGÈNE MARSAN. ~ * ~ Nous pourrions parler de Musset et de ses chapeaux cambrés, deLamartine, si noble, de Mérimée, si chic,peut-être de Vigny qui, le jour de sa réception à l'Académie, atant agacé Sainte-Beuve avec son porte-mine en or et ses pausesun peu trop attentives. Nous pourrions parler de Chateaubriand, sortant tous les jours aucommencement de l'après-midi, une rose à la boutonnière de saredingote, une badine à la main, et nul n’a jamais su ce qu'il devenaitjusqu'à cinq heures, entre les passantes de Paris. Nous pourrions même parler d'Eugène Sue, qui en vaudrait la Peine commedandy. Nous Pourrions surtout parler de Stendhal, qui a donné à trois ouquatre de ses héros juvéniles, Julien, Lucien, Fabrice, au moinsl'étoffe du dandysme, singularité de l’esprit, brillant de la mise. (Lequatrième, Octave de Malivert, dans Armance,est un homme à plaindre, malgré sa distinction. Mais son cas n'est passi simple qu'on a voulu le voir. S’il avait été constamment nul, selonle terme casanovien, il n'y avait pas de roman. Il s'embarquait pourl’Amérique. Il ne devait l'être que, par instants, à cause de sesnerfs, dans les grandes occasions. De là, sa fin tragique.) Stendhallui-même a mis toute sa vie le plus grand soin à S'HABILLER,— opération si majestueuse qu’elle caractérise le genre humain.Définition : l'homme est le seul animal qui s'habille. Stendhal qui secroyait plus laid qu'il n'était et que la passion rendait gauche,voyait dans un bel habit une arme défensive, véritable bouclier de lapersonne morale. Il s'est souvenu jusqu'à les mettre dans ses écrits, de de sa redingoteolive, de son habit bronze cannelle, de son gilet Robespierre, de sestours de canne d’homme du monde, de son habit bleu. La légende ou lemythe du dandysme doit réellement beaucoup à l'inventeur du comteMosca, du marquis de la Mole et de M. Leuwen le père, idéalement rivauxtous les trois de M. de Metternich. Mais les trois sources les plus abondantes et fameuses du dandysmelittéraire sont celles dont j'ai inscrit le nom dans mon titre. Barbeya consacré un livre à la louange de Brummell. Baudelaire a raisonné ledandysme et l’a pratiqué magistralement, étant pauvre, qui faisait unedifficulté presque invincible. Et Balzac a écrit un Traité de la vie élégante, dont ilconnaissait à fond toutes les ressources. BARBEY D'AUREVILLY OU LE RÈGNEDE LINNOCENCE Voyons d'abord Barbey. Il a parlé assez bien de l’élégance en général,encore mieux du dandysme historique c'est-à-dire anglais. Le costume du genre humain vient de la nécessité. Nous nous couvrons.Puis, nous voulons plaire, mais c’est encore la vie naturelle. La viesociale commence avec les beautés de convention. Barbey les aime jusquedans leur excès. Dans l'art de s'habiller, porté à son degré perfection, soit dans lefaste de l'ancienne Europe, soit dans les caprices de la nouvelle, ilvoit l'inévitable rébellion de la Renaissance contre l'esprit de laRéforme. Je ne force pas sa pensée. Je la résume, je la précise. Unecritique inapte ou intéressée a voulu confondre par les causes les etles volontés la Renaissance et la Réforme. La coïncidence chronologiqueaccuse mieux au contraire leur opposition irréductible. La Réformeridiculise et opprime la vie naturelle et la vie ornée. La Renaissanceles exalte l’une et l’autre. On a vu par la suite de l'histoire, jusqu'à nos jours, que renaissantset puritains étaient ennemis jusqu'aux dernières fibres de l'être.L'Église de Rome est somptueuse. Le dandysme sent comme elle que nouséchappons à la misère des cavernes par la grâce de la parure. Jecomplète suit la généalogie du dandysme indiquée par Barbey. Lesraffinés, les précieux, l'honnête homme, les beaux, les lions. J'airemonté jusqu'aux Valois. Moments successifs d’une même tendance àl'embellissement du costume et des mœurs. (L'on y voit la partprépondérante de la France.) Un milieu favorable, la vie élégante s’ydéveloppe sans ostentation, elle s'élève à cette divine mesure que lespoètes et les philosophes trouvent dans le même temps. Un milieugénéralement hostile, la vie élégante se crispe et se surexcite, ellelance un défi. C’est presque toute l'histoire du costume masculin au dix-neuvièmesiècle. La démocratie ne veut permettre l’élégance qu'à la seuleoisiveté, en la raillant. Elle tourne en dérision les gants jaunes. Ason tour, l'homme né pour être élégant s’affole jusqu'à la caricature.Ce qui succède au lion, c'est le gandin ; à celui-ci, le gommeux, puisle snob. Barbey a vu cette décadence. Par réaction, il entreprendl’apologie de Brummell et de cette luxueuse Angleterre à cheval sur lesdeux Europes, celle du tricorne et celle du frac. Le dandy prenait la suite du buck,c'est-à-dire du mâle, ou, dans un autre vocabulaire, du costaud, qui succédait lui-mêmeaux beaux. En français, leur nom. Les beaux se souvenaient de la courde Louis XIV et de leur exil avec le roi Stuart, au pays du champagne,de la révérence et du bien-dire. Le dandysme est obtenu par addition del'humeur anglaise à cette grâce de France. De l'humeur anglaise,froide, lymphatique, composée. Il est cependant la protestation de lafrivolité, id est du plaisirde vivre, contre l'utilitarisme de la nouvelle société, Il est larévolte de l'imagination contre une loi morale « trop étroite pouravoir pu rester vraie ». Ainsi il est deux fois marqué du signe desMuses. Il est même un art, ayant pour chef-d'œuvre la personne. Barbeyparle des simples fouetteurs de chiens avec un capable d'écraser unhippopotame. On n'est pas dandy à si bon compte. Il y faut les dons del'esprit, 1’ironie du trait, et l'intonation, le regard, le geste,l'intention, le silence, une sorte de calme que je diraisphilosophique, si j'osais. Alors Barbey s'enchante à reconnaître, sousle masque de la fatuité, une étincelle de l'éternel géniearistocratique. Voilà pourquoi il avait des gants de peau noire ornés de troisbaguettes d'or et les ailes de son tromblon doublées de velours, unecoiffe rose par dedans. Il s’obstine à porter ce pantalon de laineblanche, orgueil et dilection de l'Europe romantique pendant quaranteannées. Il y en a un dans LucienLeuwen, deux au moins dans Graindorge,vingt dans Balzac. En plein règne du sombre, Barbey en signalel'étonnante candeur par ganse jaune de surcroît, ou mauve. Vous connaissez le portrait du musée de Versailles. Notre cher homme àla tête aquiline y est campé debout, sa belle main aux doigtsintelligents sur la hanche. Ce qu'il porte est une banale redingote de1880, à la jupe trop étroite. Il faut être plus riche pour disposer dupouvoir d'arracher les tailleurs à leur routine. Mais il est content,il croit avoir la reading-coatde Sheridan, on l’a gansée de soie brillante, il a retroussé sur lamanche les poignées de sa chemise. Regardez-le au col, à présent. Celuide tout le monde, en ce temps-là, rabattu, plat, et en outre troplarge. Vous vous attendiez à un col fait pour une cravate à deux tours,la seule qui lui convînt, mais il a une cravate lavallière, commeNadar. Seulement, elle est bordée d'une longue dentelle. Dans son petit logement de vieil homme de lettres démuni, il vivaitentre une armoire à glace, une commode pleine de ses tenuesmirobolantes et deux tables, dont l'une était chargée de ses encresmulticolores, un arsenal. Impossible de savoir s'il a souffert de vivreainsi à plus de soixante ans. Le dédain de sa bouche le consolait detout. Il faisait un geste dans l'air : « Vous voyez là, monsieur, montourne-bride de sous-lieutenant. » On l'aimait. L’on souhaitait que sonimagination substituât vraiment aux mesquines réalités de sa vie unmonde fictif, ouvert jusqu’au dernier moment aux promesses del'espérance. Il revêtait dans son intérieur une blouse de drap rouge, avec des croixde drap vert et noir appliquées sur les épaules et sur les manches. Surla tête, une sorte de capuche qu'il croyait florentine. Pantalon àsous-pied sur des chaussures de cuir vert, ornées de boutons de strass.Dans cet appareil, il besognait à cent francs l'article. Le siècle avait changé, et lui non. Le siècle a renoncé aux couleursvives. Il en arbore tout ce qu'il peut. C'est qu’il a pu discerner àmerveille les éléments psychologiques du dandysme, ses yeux ne leguident pas bien dans ce royaume des lignes, dernier refuge de l'hommeélégant. Observez comme il insiste dans son Brummell sur cette idée que lecostume ne fait pas le dandy, comme s’il doutait un peu de lui. Dans lafameuse anecdote des gants, qu’il rapporte, il dit, sans voir le cerclevicieux, que le dandysme n'est pas dans la perfection de ces gants,mais dans la multiplicité des ouvriers. Il n'essaye pas de décrire lefrac célèbre que Brummell inventa. Il pense qu'un uniforme ne peut êtremarqué d'un accent original visible aux seuls connaisseurs, et doit parconséquent être détesté du vrai dandy, sans penser que la tenue deBrummell, l'habit bleu whig,à pantalon collant, est elle-même un uniforme. Il ne voit pas que letemps a passé du roi Murat, qui s'habillait de rose. S'il l'a vu, s’ill’a soupçonné, il ne l'accepte pas. Non plus qu'il n'a accepté lesautres variations des années. Cherchez dans Paul Bourget le détail dece refus. Son âme magnifique vivait dans un songe, plein de chevauxéperonnés et de manteaux gonflés par le vent. Il reste fidèle à ladraperie, à l'éclat. Ce n'est pas Brummell, au fond, qu'il préfère,c'est d'Orsay avec son tintamarre. Il est lyrique. Il est, 1830. Quedis-je ? Louis XIII. Et se renfrogne, et boude derrière sa moustache detrophée chinois, en deux traits. Ou bien, il étincelle, pour se venger encore mieux, superbe, anachronique, rengorgé, bariolé, accoutre, magnanime. Jevoudrais le dire avec tout le respect dont je suis capable : naïf à nepas le croire, innocent. Un grand homme — car nous n'avons pas beaucoupde romanciers qui seulement le vaillent — un grand homme, un poète aplus d'une manière de montrer qu'il a gardé beaucoup de l'âme exquisede l'enfance. Barbey d'Aurevilly avait celle-là. BAUDELAIRE OU LE TRIOMPHE DEL'UNITÉ Baudelaire aussi est plein de puérilité. Une vaie vie de poète, quicomplique toute son affaire terrestre tant d'indolence que de loyauté,bizarre et généreux, prodigue, désintéressé, ce qu'on appelle fou. Vousauriez tort de croire que je l'approuve en tout et que je protestecontre l'injustice du sort. Baudelaire ne demande pas cela. A mesureque croissaient son expérience et son malheur, il connut qu'il expiaitses fautes, et les fautes autrui, en remontant le cours des années,jusqu'à ce peuple d’ancêtres qui fait ressembler les hommes auxmoissons. Il ne songe plus à accuser les hommes, ni Dieu. Il sait quel'Ordre n'est point la cause de nos maux, mais au contraire le seulfrein dont nous disposions pour je les contenir. Je me borne donc à leplaindre autant que je l’admire, autant que je l'aime. C'est de toutmon cœur, jusque dans sa « lionnerie ». Il a été dandy parfait, en pensée et en acte. Dans la théorieelle-même, supérieure à sa pratique, il est facile de prendre Barbey endéfaut. Citant Pascal, dont il rappelle la vie mondaine et les sixchevaux, Barbey disait que l’élégance se trouve au point d'intersectionde l'original et de l'excentrique. Et il est vrai que les dandies anglais sont extravagants,mais dans leur vie plus que dans leur vêtement, où Brummell ne cessepas de simplifier. Il est vrai que les dandys français de la générationromantique, y compris le jeune Baudelaire teignant de vert sa chevelureou se nouant autour du cou un boa rouge, ont d’abord cherchél'excentricité, mais dans une intention mystificatrice, pourl'épouvantement des bourgeois. Baudelaire ne mit pas longtemps àdécouvrir l'attrait de la simplicité « absolue ». L'originalité,disait-il, il faut la contenir dans les limites extérieures des convenances.Voilà l'élément que Barbey oubliait. Enfermé dans ses visions, il imaginait (en 1844, date de son Brummell) la « toilette d'or desfats de l'avenir ». Baudelaire considérait l'habit noir de sescontemporains, voyait le parti qu'on en pouvait tirer, et concluait. Lanature effacée de la nouvelle élégance le stimule parce que, réduite àla coupe, à la nuance, au grain, elle est un problème qu’il estdélicieux de résoudre. Alcibiade, César, Catilina, Chateaubriand(Napoléon, qu'il ne nomme point) régneront toujours par la légèreté desallures, la certitude des manières, l'air de domination. Il estenivrant de penser que rien ne sera plus remarquable dans leur costume,sinon des signes dont le profane devra sentir le charme, sans pouvoiranalyser leur caractère. Vous vous rappelez comment il parle deConstantin Guys. Il le loue de savoir que l'élégance d'un vêtement peuttenir à l’imperceptible variation d'une ligne, et de découvrir ce rienà première vue. Baudelaire avait lui-même cet « œil d'aigle », au service d'uneirrésistible vocation. Petit garçon, on l'avait un jour mené chez MmePanckoucke, qui distribuait des jouets : il avisa le plus magnifique,s'en empara jalousement. Au théâtre, lorsqu'il voyait sur la scène unacteur costumé en Incroyable et coiffé de cadenettes, il l'enviait. «Je tâchais de me figurer que c'était moi. » Adolescent, il fait admirersa réserve, sa propreté d'hermine, — et son costume. Vieux, ou du moinsà la veille de sa mort, atteint dans son esprit, son plaisir en sortantde la maison de santé était de relaver encore ses belles mains auxongles brillants, bien qu'elles fussent propres, et de les regarder enles haussant à la lumière du jour. Sa raison a faibli mais c'estd'instinct qu'il est « lion ». Par chance, nous savons très bien comment il s’habilla. Voyez-le à vingt ans. Il a son habit noir « évasé en cornet »,c'est-à-dire qui dégage la nuque, bâillant presque, par une attentionsouvent imitée depuis et qui paraît un défaut à ceux qui ne savent pas.Tout le monde a de grandes basques. Les siennes sont petites. J'aipeine à croire qu'elles fussent minuscules, ainsi que l'a dit,quelqu'un, non confirmé par les autres. Petites donc. C’est lecontre-pied des choses, si utile lorsqu'il n'est pas inconsidéré. Lepantalon du même noir est sanglé sur les bottes vernies irréprochables.Le linge sans empois a cette finesse et cette blancheur qu'il aimeratoujours. Attention : il a une cravate rouge sang de bœuf et des gantsroses. Oui, nous sommes en 1840. Repensez donc aux gants violâtres deDésiré Minoret. Certaines années, l’on eut jusqu’à des gants verts. Lacouleur ne disparaissait du costume qu’à regret. Or Baudelaire n'étaitpas le seul à porter cette cravate pourpre ou brique. Pas le seul à seganter de rose. Sa marque est dans la combinaison de ces deux effetssur le noir du costume. Comme elle était dans l’abréviation desbasques. Il suit la mode, dont il a le dernier gilet, en casimir, àdouze boutons, et il la recrée. Sa fameuse tenue du matin a été souvent décrite comme un chef-œuvre depittoresque. Ne faites pas ce contresens. Jugez par les yeux,abstraction faite de tout préjugé. Le pantalon est noir, les souliersbas miroitent ; peut-être découvrent-ils, aux mouvements qu'il fait, lablancheur du bas. Là-dessus, il a passé une blouse bleue de paysan. Et ila la tête nue. Il faut vous le représenter ainsi ganté, coiffé, brossé,lavé, rincé, — disert ; et oublier que ce qu'il porte se nomme uneblouse pour en voir seulement la forme heureuse. On n'a jamais inventémieux. Donnez à Baudelaire la richesse, il éclipsait Brummell. Dans sa première jeunesse, beau comme l'a décrit Banville, il avaitporté une barbe fine. En 1849, à l'hôtel Pimodan, Gautier lui a vu unelégère moustache, qui ombrageait 1a lèvre sinueuse. Dans les dernièresannées, il délaissera sa chevelure reprendre trop de longueur. LeBaudelaire parfait, qui n'a duré que quelques années, a sa bouche nueet les cheveux courts, non pas ras, comme on l’a dit par comparaisonaux indicibles crinières de l’époque. Le temps a déjà isolé une mèchesur le vaste front, dégarni les tempes, altéré l'ovale du visage, oùdeux sillons griffent la joue. Les yeux se détachent sur un teint quiest pâle ou brun, mais d'un seul ton. Nous ne savons pas s’ils furentnoirs ou « tabac ». Ils étonnent moins par leur éclat que par leurfixité et leur air d'absence. Il a l’âge de ne plus bien croire auxespérances que l'on a encore. Il ne quitte plus l’espèce d'uniforme qu'il a inventé, dont la pièceprincipale est un paletot, le célèbre froc. Je pense que l'idée lui ena été donnée par la blouse précitée. Le même contour, la même ligneflottante et gracieuse, en dehors de la mode, mais qui ne la bravepoint, Pour le plaisir de montrer son beau cou marmoréen Baudelairejeune avait choisi des chemises au col bas. Il les garde pour leurcommodité, ou par coquetterie tenace, ou par économie forcée, pourépuiser les douze douzaines que la légende veut qu'il ait achetées dansla brève saison qu'il se crut riche. Vous songez à vous payer ma têteparce que j'ai blâmé le même col chez Barbey. Mais ce n'était pas lemême. Regardez les images. Il n’était pas non plus accordé au reste del'habillement, comme chez Baudelaire. Et la cravate de celui-ci est unemerveille, non pas molle, demi-molle, nouée en gros nœud carré, noirele plus souvent. L'on a aussi remarqué ses foulards, et l'un d'eux,notamment, qui fut jaune et rouge, a dessins éclatants. Il avait des gestes nobles, lents, rapprochés du corps. Sa politessesembla maniérée parce qu'elle était un legs du dix-huitième siècle,Baudelaire étant le fils d'un vieil homme qui en avait vu les salons.Il aura haï le débraillé de la bohème autant que la bourgeoiseplatitude. La singularité qu'un petit dandy de seconde zone se croitobligé de poursuivre à grands frais se rencontrait chez lui, aussinaturelle que le souffle de la respiration. Imaginez une conversationpuisée au même fond que la poésie desFleurs du mal. Les hautes parties de son être visaient à laplus pure sagesse, ses nerfs désiraient les maléfices de Jeanne Duvalet s'en souvenaient. Il en résultait un dialogue intérieur dontl'embarras se répercutait dans sa prononciation, le seul travers de sonattitude. Gautier voyait dans ses propos « des majuscules et desitaliques ». Il paraît vraiment trop surpris de ce qu'il articule,Comme s'il entendait, dans sa propre voix, les dires d'un étranger. Mais il faut avouer que ses femmes et son ciel, ses parfums sanostalgie, son christianisme et son démon, ses océans et ses tropiques,composaient une matière d'une criante nouveauté. Sans perdre cettehauteur enseignée par les Anglais, il y mêle la bizarreriebaudelairienne, et s’oblige à demeurer courtois. Il rend au dandysme untour français. Classique, a dit M. de Reynolds dans un beau livre. Jene blâme pas même la démarche saccadée qu'on lui vit longtemps, qui lefaisait comparer à une araignée. C’était le commencement de lagesticulation carrée qui va peu à peu se substituer aux grâcesarrondies de l’ancien monde. Là aussi, il est un précurseur. Comme ilest par sa mise un exemple éternel, en ayant fait ce chef-d’œuvre quej'ai décrit, dont toutes les parties convenant à sa personne sontd'accord entre elles et avec l'époque, vrai miracle, le triomphe del'unité. Je vous invite, en passant, à repousser la légende de sa virginité. « Des plaisirs plus aigus que la glace et lefer. » Qui les a trouvées, ces deux images, n'était pasun innocent. BALZAC ET LA TERRASSE DESFEUILLANTS Trop de gens continuent de sourire en parlant de ce qu'ils appellentses prétentions, comme s'ils étaient vaguement heureux, même quand ilsl'aiment, de se croire supérieurs à un si vaste et puissant esprit.Mais ce sont toujours les mêmes textes que l'on cite, oubliant d'enfaire la critique, comme si la cause était à jamais entendue. – Pardon! Je plaide. Les censeurs partent tous d'une idée ancrée. Il était gros, il nepouvait donc pas être élégant. Rien n'est plus faux, surtout depuis larévolution du costume au dix-neuvième siècle, Rien n'est plus faux, endépit de Balzac lui-même lorsque, dans la Théorie de la démarche, ilcondamne absolument l'obèse. Reconnaissez sa loyauté. Il confesse cequ'il croit vrai, même à ses dépens. Il se trompe pourtant. Ilméconnaît le caractère de la nouvelle élégance, qui n'est plusessentiellement plastique (Baudelaire dixit),mais morale, spirituelle en quelque sorte. Il est petit, il est gros,il n'est pas beau. Bien qu'à le voir dans la sépia de Dévéria, à vingtans, l'on soit sûr qu’une femme a pu l'aimer, ce qui est un signe biensuffisant. La bonté, la grandeur d'âme, le génie, la fleur de lajeunesse, lui font une beauté indéniable. Il n'y a qu'à voir. Et soit,mettons qu'il soit devenu plus tard vraiment laid, avec sa face noyée,travaillée par la caféine, et cette taille si lourde que de sa nuque autalon la ligne de son corps pouvait adhérer contre un mur. Vous nedirez pas que je chicane. J'oublie le regard et la séduction du génie,j'oublie le magnifique Silène des Illusionsperdues, son feu, son éclat, j'oublie Z. Marcas à la façeléonine. Mais les manières ? Mais le costume Récusons d'abord l'opinion du cocher de fiacre, qui dans le texte deWerdet, son éditeur, le compare à « un marchand de bœufs de Poissy ».Le brave cocher s’en fie à la corpulence, peut-être à la rougeur duteint. Il n pas fait pour juger du reste. Ce qu'on a de plus marqué contre Balzac, c'est le premier témoignagelamartinien : « l'habit étriqué sur un vaste corps, le gilet débraillé,le linge de gros chanvre, les bas bleus, les souliers qui creusent letapis. » Mais Balzac à ce moment est pauvre. Et il y a des hommes dontla pauvreté ne parvient pas à détruire l'élégance. J’en ai connu un,vieillard charmant réduit à un seul complet noir, un seul melon, uneseule cravate. Il cirait à l’os ses souliers ronds, passant uneallumette dans les rainures de la semelle pour en ôter la poussière.J'admirai bouche bée la coupe de son costume, qui était sienne, auxlignes tombant droit, et l'air suranné de ses chemises, dont lamanchette était longue, étroite, taillée en biais, aves des jumellesd'argent en leur milieu. Je l’appelais Baudelaire II. Balzacn’appartient pas à cette race élue. J'admets qu'il ne parvint àconnaître la vie élégante que par apprentissage, non par intuition, Jedéclare seulement que son génie en vint à bout. Pour la mine de sa personne, dans le fort de son âge, nous avonsencore, et définitivement, Lamartine qui ne parlait pas au hasard : «Balzac était épais, carré par la base et les épaules, mais nulle lourdeur ; il avait tant d'âme qu’elle portait toutcela légèrement et gaiement, comme une enveloppe souple et nullementcomme un fardeau ; ses bras courts gesticulaient avec aisance ; il causait comme unorateur parle. » Il y avait harmonie. Balzac faisait penser àMirabeau, ayant de plus le rayonnement de la probité. Pour le costume, relisez mieux Werdet. L'habit bleu à boutons d’or, lepantalon noir, le gilet de piqué anglais, le chapeau de castor, lesgants beurre frais- C'est l'uniforme que Brummell a légué, que M.Graindorge portera encore. A sa montre, la chaîne d'or la plus fine. Pas une faute. Ilmonte dans un « élégant coupé » qui a un cocher géant avec un tigreimperceptible (celui de Maxime de Trailles). Werdet est obligéd'écrire: « Les règles de la fashionla plus méticuleuse ont été observées. » Brandissez à présent les lettres de van Engelgom, disant que lesvêtements de Balzac « étaient toujoursou trop petits ou trop étroits ou trop longs ou trop larges. » Je nerepousserai pas votre texte, j'en tiendrai compte, mais souvenez-vousdu tableau de Court, du Balzac au beau gilet blanc, dont la cravate estsi bien faite : un vrai monsieur.Ce qui prouve que votre auteur généralise témérairement. Il y avait del'absurdité à penser que Balzac, lorsqu’il en prenait la peine,lorsqu'il pouvait s’arracher à l’abîme de ses contemplations, étaitincapable de choisir pour lui-même les vêtements dont il savaithabiller les fils de son esprit. Car il a vêtu en toutes lettres tout son monde, à tous les étages de lasociété. Ses dandys, ses lions, ses beaux, c'est de pied en cap qu'illes montre. Il connaît leurs fournisseurs, Gay, Verdier, Staub,Janssen, Mme Irlande, il les nomme avec une hardiesse que la publiciténous a fait perdre. Si l'on invente la mousseline de soie, il l’apprendsur l'heure. Si Coralie donne à son amant une douzaine de gants, il ena vu la boite de cèdre. L’odeur du cuir de Russie tient au bois demélèze et à l’encens dont on l'a imprégné. Il sait que les bottes deCharles Grandet sont en maroquin (du cuir dont on fait lesportefeuilles, dira plaisamment son oncle avare). Balzac ne se contentepas d'épithètes élogieuses. Il énumère les pièces du costume fashionable et les définit,ajoutant l'heure, le lieu, la circonstance. Bixiou a un pantalon noir, un gilet de fantaisie, une redingote bleue, un chapeau de Bandoni, desgants de chevreau de couleur sombre. Vimeux, dans les Employés, a des pantalonscollants, demi-collants, à plis, à broderies, sa main est ornée d'unechevalière mise par-dessus le gant. Ce qui fut une fausse mode, commevous pouvez le vérifier dans UrsuleMirouet. Les gants gris du jeune Grandet sont « adorablement »assortis au gris de l' « adorable » pantalon à boutonnières latérales.L'habit bleu du baron Hulot est fermé jusqu'au cou, les élégants de sacatégorie, que l'on nomme les Impériaux, ayant le dandysme militaire,cambré, aligné, à cravate de taffetas noir. Stendhal a cet air-là dansle portrait de Ducis. C’est un Impérial.Voici déjà le rasta, bien que de grande classe, le baron Montés deMontejanos, ses gilets éblouissants, sa voiture menée par des nègres.Les chevaux ont une rose dessous l'oreille. En 1839, Maxime de Trailles ahabit noir, un gilet decachemire bleu foncé, àfleurettes plus pâles, des bas de soie gris. Rien n’échappe. Del’oignon du magistrat provincial, Balzac distingue la montre plate du fashionable et dit comment onl’attache. Rappelez-vous donc les deux grandes métamorphoses où Balzac a sûrementconsigné le souvenir de ses propres écoles. Rappelez-vous surtout cellede Rubempré, plus minutieusement rapportée que celle de Rastignac :Balzac y court donc plus de risques Il promène son Lucien auxTuileries, où tous les jeunes élégants se retrouvent le matin et sesaluent des yeux. Paris est encore une petite ville qui a sonPalais-Royal, ses boulevards, la terrasse des Feuillants, pareille à uncours de province. Balzac cite qui est condamné, les cravates brodées,les pantalons de nankin, il voit la différence d'un habit bleu auxautres. Courant tous les dangers, il cite des modèles. Celui qui badine avec une cannedélicieusement montée. Celui qui a les poignets de sa chemiserebroussés sur la manche (comme Barbey d'Aurevilly à quarante ans delà). Celui qui va monter à cheval, comme on le voit à sa petite redingote serrée et à son pantalon plissé. Lucien souffre à mourir dela comparaison. Il y a dans Eugénie Grandetune remarque qui révèle le privilège de Balzac, Il dit que l'âme gardeéternellement des lieux où le plaisir et le chagrin ont fondu sur elle.Son pouvoir d’observation est tel qu'il s'exerce encore dans ladouleur, quand la plupart des autres hommes plongent dans une sorte debrouillard. Il dévore le monde (voilà que je l'imite) comme un faucon,à la volée En Présence des chefs-d’œuvre du luxe et des caprices de lavanité, dont son âme gourmande est avide, vous voudriez que tout à coupson génie fût aveuglé ? Il n’est qu’ébloui, comme un prince élevé auxchamps, et qui est plus fastueux que délicat, mais en tous casperspicace. Il lui a suffi d'une promenade. Il a vu les problèmes de lavie élégante aussi distinctement que ceux de l’argent. Il ne s’apaisera plus qu'après avoir résolu l'énigme et l’arcane. Lesbottes élégantes ont leur couture piquée d'un fil jaune. L’adhésion dupantalon au cou-de-pied doit être parfaite. Un col rond, c'est-à-dire,je crois, légèrement soulevé, à la manière d'une fraise, sied à lafigure. Si vous allez voir Esther,après dîner, ayant l'âge de Nucingen, préférez à la blanche, qui feraparaître durs vos favoris, une cravate de satin noir ; pour semblerplus désinvolte, boutonnez votre habit, comme 1e duc de Maufrigneuse,en laissant libres les deux dernières boutonnières d'en haut. Vous voyez s'il craint d'être précis. Il sait reproduire jusqu'auxmouvements, ce que Barbey croyait impossible (1). Considérez seulementM. de Chandour, bellâtre dans lesDeux Poètes. « Stanislas se regardait continuellement de hauten bas, en vérifiant le nombre des boutons de son gilet, en suivant leslignes onduleuses que dessinait un pantalon collant, en caressant sesjambes par regard qui s'arrêtait amoureusement sur les pintes de sesbottes. Quand il cessait de se contempler ainsi, ses yeux cherchaientune glace. Il examinait si ses cheveux tenaient la frisure. Ilinterrogeait les femmes d'un œil heureux en mettant un de ses doigtsdans la poche de son gilet, se penchant en arrière, se posant de troisquart… » Or, on a blâmé, on a raillé le ton de ces descriptions, quandelles sont louangeuses, leur zèle, leur enthousiasme, et la naïveté decet enthousiasme. On ne l'a pas pris en faute. Jamais personne n'estjamais venu dire, par exemple : « Il a tort de prétendre qu'à l'époquedes Illusions perdues, lespantalons de nankin fussent impossibles. »Personne n'a osé dire qu'il eût peint mensongèrement Ajuda-Pinto, Henride Marsay, Canalis, La Palférine, Léon de Lara, Lousteau, Raoul Nathan… Je ne les nomme pas tous. Je ne veux pas vous assommer de citations.Mais un jour ou l'autre, je me donnerai une tâche. Je prendrai tous leslions de tous poils qui sont dans Balzac et par l'étude des gravurespar la comparaison des dates, par l'examen des textes, je démontreraison bonheur en fait d'élégance. Je ne crois pas faire œuvre inutile.Par un miracle que personne n'a égalé, dont un Marcel Proust approcheseulement, Balzac a représenté dans son entier le monde des hommes,leur Comédie. Les railleurs veulent nous faire croire que ce tableauest fautif en un point, qui n'était pas secondaire. J’établirai quenon. J'aurai bien mérité des Lettres. Et si même mon travail devaitêtre frivole et vain, je m'en contenterai. Le jongleur de Notre-Dame. retour tabledes auteurs et des anonymes |