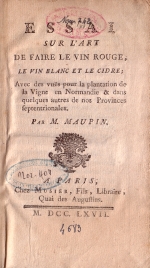

Corps