Corps

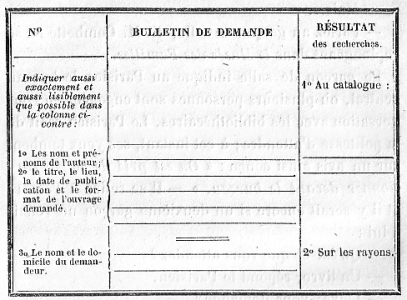

| MONSELET, Charles(1825-1888) : La Bibliothèque(1859). Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (12.I.2006) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire(coll. part.) de l'édition originale durecueil LesTréteaux deCharles Monselet publiés par Poulet-Malassis en1859 avec un frontispicede Braquemond. LaBibliothèque par Charles Monselet ~ * ~LABIBLIOTHÈQUE EN VACANCES (La grande salle delecture de la Bibliothèque, rue Richelieu. On entend un bruit deportes. Les gardiens sortent. Au dehors, on lit sur unécriteau : - LABIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 1er au 30 SEPTEMBRE.) M. DE BACHAUMONT, descendant, le premier, de sonrayon. - Ouf ! lesvoilà partis ! ont-ils assez, depuis un an,déchiré mes feuilles et compromis mes dentelles !Quelle rage de chroniques et de nouvelles à la main les adonc saisis ? Il ne me reste plus à présent uneseule anecdote, un seul quatrain ; ils m’ont toutdérobé ; je suis à sec. RIVAROL. - Et moi donc ! CHAMFORT. - Et moi ! BEAUMARCHAIS. - Et moi ! Il y a del’écho ici. CINQ OU SIX RATS, s’aventurant.- Est-il certain, mesfrères, qu’on ait vus’éloigner M. Edouard Fournier ? Se pourrait-ilqu’il ne vînt plus nous déranger pendantun mois ? Hélas ! j’ai bien peur qu’unetelle félicité ne nous soit pas permise ! Vous nele connaissez pas autant que moi, ce vilain homme : il est capable dese procurer une clef ou de s’introduire ici nuitamment parles vasistas. Redoutez tout de M. Edouard Fournier ! L’autrejour, ne s’est-il pas avisé de me surprendrederrière une collection de la Minerve,oùj’avais cependant tout lieu de me croire ensûreté. UN LIVRE, appelant. - Pssst ! MADEMOISELLE DE LESPINASSE.- Que me voulez-vous, d’Alembert ? D’ALEMBERT. - M. Ravenel est-illà ? MADEMOISELLE DE LESPINASSE.- Non ; M. Magnin non plus ; vous pouvezdescendre, nous sommes en vacances ! CHOEUR GÉNÉRAL EN TOUTES LES LANGUES.-En vacances ! dites-vous vrai ? En vacances ! nous voilàdébarrassés de cette cohue de lecteurs importuns,fatigants, irrespectueux. Le ciel en soit loué ! nous neverrons plus Francisque Michel, le touche-à-tout ! CHOEUR DE TROUVÈRES.- Nid’Héricault, aimé des belles ! CHOEUR DE SATIRIQUES.- Ni Anatole de Montaiglon, qui a lepiquant du verjus ! CHOEUR DE PRÉCIEUSES.- Ni le grand Livet ! CHOEUR DE CONTEURS.- Ni le petit Boiteau ! CHOEUR D’HISTORIENS.- Ni Romey le jettatore! CHOEUR DE POLYGRAPHES.- Ni Lalanne,l’écuyer ! DORAT, couvert d’une de cesmagnifiques reliures ditesà la Fanfare, ornements à petits fers,doublé en maroquin rouge, tranche dorée.- Pouah! j’ai passé une saison entière sousles grosses lunettes d’écaille et sous les coudesgraisseux d’un animal incompréhensible. Il venaitrégulièrement à dix heures, medemandait et ne me rendait plus qu’à une heure.Que pouvais-je avoir de commun avec ce cuistre ? En quoi devaientl’intéresser mes Baisers etmes Cerises ?Unjour, je me penchai sur son travail : il écrivaittrès-fin et très-vite sur du papiertimbré. C’était un clerc de quelqueétude sans feu, à qui je servais de contenancependant qu’il expédiait ses barbouillages. Onhonte ! ô punition ! MADAME DE SÉVIGNÉ.- Moi, j’avais unjeune galant que je regrette. Il me lisait avec des sourires et dessoupirs. Ce devait être quelque cadet de famille, adorant lebeau temps du menuet royal et des ruelles. Ah ! si j’avais pului répondre ! LE MARQUIS DE BIÈVRE.- Vous ? votre coeur atoujours habité le château des Rochers. MADAME DE SÉVIGNÉ.- Impertinent ! ANDRIEUX. - On m’a bien peu lucetteannée….. LUCE DE LANCIVAL.- M. Latour de Saint-Ybars m’aconsulté deux fois ; c’est un heureuxsymptôme. Les belles-lettres vont refleurir. ALFIERI. - On joue mes comédiesen France. Tout va bien. LE DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION.- Comment feront maintenant lesfeuilletonistes pour rédiger leurs comptes-rendus dethéâtres ? Où iront-ils chercher ladate de la première représentation du JeuneMari, et l’époque précisede laretraite de Mademoiselle Emilie Leverd ? VOIX DE L’ENFER.(L’Enfer estcette partie de laBibliothèque qui contient les auteurs licencieux.)Ouvrez-nous les portes ! ouvrez-nous ! Nous voulons aller passer nosvacances chez la Fillion, chez la Pâris, chez laMassé ! Holà ! Qu’on nous serve descoulis, des pastilles, des truffes, des diabolini, desliqueurs desîles, et qu’on nous ramène dans leboudoir d’Eliante-Cottyto ! RABELAIS. - Bon ! voici le dégeldes paroles qui commence. GRIMM. - Du nouveau ! quelqu’unsait-il du nouveau ! Y a-t-ilici quelque gazetier fraîchement arrivé ? je lepaierai mon pesant d’or. J’ai soifd’aventures et faim de bons mots. LA HARPE. -Approchons-nous de ces groupes, monsieur le baron. BRILLAT-SAVARIN, à Stendhal.- Vous le mettez dans lapoêle deux minutes à peine, en ayant le soind’y jeter quelques rondelles de citron. C’est unplat délicieux. STENDHAL. - Je vous crois ;Mérimée doit leconnaître. MADEMOISELLE AISSÉ, s’éveillant.-Laissez-moi, non, Sainte-Beuve, non ; je ne le veux pas ! je ne veuxpas être réimprimée ! SAINTE-BEUVE. -Rien qu’une préface ! MADEMOISELLE AISSÉ.- Non… Ah ! mon Dieu, jerêvais. MADAME DE GENLIS, à madame Cottin.- Oui, machère, des cages en acier. C’est une fureur. M. DE MONTLOSIER, s’adressantà Chateaubriand. -Quand paraissent les Mémoires de M. Guizot ? CHATEAUBRIAND. - J’ai vu passerl’autre jour lelibraire Didier dans la salle de la Réserve ; il affirmaitpouvoir mettre en vente le premier volume au commencement du mois denovembre. M. DE MONTLOSIER.- Et ceux de M. Dupin ? la suite ? CHATEAUBRIAND. - On le dit un peudécouragé. PAUL-LOUIS COURIER.- Ah ! tous vos Mémoires ! Relisez doncle Testament de Rostopchin, en vingt-cinq lignes ! BENJAMIN CONSTANT, frappant au rayon de madame deStaël. -Toc ! toc ! êtes-vous là ? MADAME DE STAEL.- Non ; je suis à la reliure. BENJAMIN CONSTANT.- C’est ce qu’elles disenttoutes, depuis quelque temps : c’est insupportable. Vousverrez que je serai forcé d’aller frapper chezmadame de la Suze. YOUNG. - Je m’embête. NOVERRE, à M. de la Borde.- L’Opéra? les arts imitateurs ? M. DE LA BORDE.- Toujours la Ferraris, mon pauvre Noverre ! NOVERRE. - Des gargouillades ! SAPHO, à mademoiselle***(l’éditeur refuse d’imprimer lenom). - Oui, mon ange, on a saisi les Fleurs du Mal, deBaudelaire. MADEMOISELLE***. - Est-ce possible ? SAPHO. - Et sais-tu le nom du substitut qui… DIDEROT, rongeant ses poings.- Oh ! ne pouvoir sortir pour aller auSalon ! Deux personnes en causaient auprès de moi, il y aquinze jours ; ils disaient les noms des nouveaux et descélèbres : Daubigny, Gérôme,Duveau, Baudry ! Que devient la peinture sensible ? Greuze et Chardinont-ils laissé une postérité ? UN LIVRE éloigné.-J’étouffe ! DUMERSAN. - Il me semble connaîtrecette voix. LE LIVRE. -Hélas ! ami Dumersan, c’est moi,Brazier, ton infortuné compère. DUMERSAN. - Où diable es-tu ! BRAZIER. - Au fond du tiroir de M. de Manne,le conservateur adjoint.Sous le prétexte qu’il travaille lui aussià une histoire de petits théâtres, ilne veut me prêter à personne et me tientenfermé depuis trois ans. DUMERSAN. - Eh ! mon pauvre ami, je teplains de tout moncoeur ; mais je ne puis te délivrer. BRAZIER. - Tâche de crocheter laserrure. DUMERSAN. - Je n’ai jamais appris. BRAZIER. - Hélas ! DUMERSAN. - Il me pousse uneidée, cependant ? BRAZIER. - Voyons. DUMERSAN. - Je vais chercher Vaucanson. Ilest justement dans la salledu Zodiaque. SAUVAL, allant à unefenêtre. - Ah ! messieurs,comme on démolit à Paris ! SAINT-FOIX. -Voilà mes Essaisà refaire ! MERCIER. - Et moi, mon Tableau.J’en parlerai àEdmond Texier. DULAURE. - Voyez-vous tout là-bascette poussièrequi s’envole de la rue de l’Arcade ?C’est l’hôtel du prince de Soubisequ’on abat. Un palais qui avait la grâce et lemystère d’une petite maison ! Les jolies colonnes! les beaux marbres de couleur ! les riantes mythologies du plafond ! MARMONTEL. - Je me souviens d’yavoirdîné avec mademoiselle Guimard. MADAME DE KRUDNER.- Mais on en raconte mille horreurs, de votreprince. N’est-ce pas lui qui avait dans son cabinet unfauteuil mécanique ?... MISS INCHBALD, la poussant du coude.- Taisez-vous donc, ma belle ! GRÉCOURT. - Mesdames, si vous lepermettez, je peux vousfournir des renseignements précis à ce sujet.(Les deux femmess’enfuient.) BALZAC affairé.- Savez-vous ce qu’ont fait lesGraissessac aujourd’hui ? JOSEPH DE MAISTRE.- Quoi ! qu’y a-t-il ? BALZAC. - Les Graissessac ! JOSEPH DE MAISTRE.- Voulez-vous me laisser tranquille ! BALZAC. - Ah ! je ne vous reconnaissais pas.Excusez-moi. JOSEPH DE MAISTRE.- Comment se peut-il que vous, un assembleurd’affabulations, qu’on a essayé de fairepasser pour un philosophe et pour un historien, vous ayez le courage devous occuper de ces intrigues monétaires ! BALZAC. - Hein ? JOSEPH DE MAISTRE.- Je ne vous interroge pas, je m’exclame. BALZAC. - Vous n’interrogez pas ?je crois bien ! Vous aurieztrop peur qu’on vous répondît. Cela vousétonne que je m’informe des Graissessac,jouissance avril ? Ah ! mon vieux gentilhomme intolérant, ona changé votre sanglante clef de voûte del’édifice social. Je l’avais bienprédit : le règne de la pièce de centsous est arrivé. Voici l’heure des bourreauxd’argent, des jolis bourreaux, des bourreaux souriants ! Etvous voulez que je ne sois pas de cette fête ! Allons donc,hyperboréen émigré ! J’aitoujours eu le cynisme de mes opinions, comme vous. JOSEPH DE MAISTRE.- Pas de comparaison, monsieur ! BALZAC. - Mettons similitude, si vousl’aimez mieux, commeGros-René. JOSEPH DE MAISTRE.- Vous avez de l’esprit, mais vousêtes un corrupteur. BALZAC, indigné.- De l’esprit ! Pour qui meprenez-vous ? Qu’est-ce que je pourrais faire del’esprit, cette faculté subalterne ? Ah ! si jerevenais au monde ! JOSEPH DE MAISTRE.- Que feriez-vous ? BALZAC. - Je ferais fortune. JOSEPH DE MAISTRE.- Ah oui ! toujours votre rêve ! FONTENELLE, dans un coin. -Sonate, que me veux-tu ? BALZAC. - Dans quinze jours je seraismillionnaire, dans un mois jecréerais une banque, dans un an je culbuterais Rothschild.Il n’y aurait plus que moi au monde, moi, assis sur un sacgigantesque. Je n’ai pas vécu assez. Voyez cepetit Solar, qui venait m’acheter mes romans àPassy, millionnaire ! voyez ce bourdonnant Lireux, qui ajoué Quinola,millionnaire ! et Jourdan, qui apublié l’Initié! et Millaud ! et lesautres ! millionnaires ! bi-millionnaires ! milliardaires ! Je leur aiporté bonheur à tous ; j’aiété le précurseur du million moderne. JOSEPH DE MAISTRE.- Je ne vous en fais pas mon compliment. LE CLAIRON, à Sophie Arnould.- De quoi ris-tu ? SOPHIE ARNOULD.- De tous mes bons mots qu’on metaujourd’hui sur le compte d’une personneappelée Augustine Brohan. CHAMPCENETZ, survenant. - Quediriez-vous donc si, comme moi, vousvous relisiez chaque jour dans les courriersde M. d’Ivoy ? CHEVRIER. - Ou comme moi, dans ceux de M.Henri d’Audigier. MÉTRA. - Ou comme moi, dans ceuxde M. Gustave Claudin. STERNE. - Qu’est-ce quec’est que ces courriers-là? CHAMPCENETZ. - Une inventionnouvelle… d’il y aplusieurs siècles… un déluged’encre. BERQUIN. - C’est singulier !personne ne songe àme plagier, moi. (Ilfait des cocottes). FLORIAN. - Ni moi. Ah ! si ! il y a uncertain ArsèneHoussaye. Le connaissez-vous ? NODIER. - Amelot de la Houssaye ?Parfaitement. Deuxièmegalerie, troisième rayon, lettre L ? n° 7, 764.Faut-il le prier de descendre ? FLORIAN. - Eh non ! mon cher bibliophile ;nous parlons de nos jeunesconfrères. MADEMOISELLE DE SCUDÉRY, au milieu d’un cercle.- Ainsi, votre pays du Tendre s’appelle maintenant lePré Catelan, les Concerts de Paris, le Moulin-Rouge, Mabile? Je donnerais volontiers un exemplaire de Cyrus pour quePélisson m’y conduisît un beau soir. CAYLUS. - Mes Porcherons, oùsont-ils ? EDOUARD OURLIAC.- A la Closerie des Lilas, où lesétudiants allument leurs cigarettes avec les feuillets duCode. MADEMOISELLE DE SCUDÉRY.- Des cigarettes ! des cigares !Quelle abomination ! M. DE JOUY. - Demon temps on ne disait pas un cigare, on disait une cigale.Consultez l’Ermitede laChaussée-d’Antin. EUGÈNE BRIFFAUT.- Merci ! MADEMOISELLE DE SCUDÉRY.- C’est comme ce ou cetteGeorge Sand dont je lis en ce moment les ouvrages. Se peut-il, eneffet, qu’elle fume toute la journée etmême en écrivant ? EUGÈNE BRIFFAUT.- Rien de plus vrai, madame, jel’ai beaucoup connue il y a quelques années : ellefait une prodigieuse consommation de tabac caporal ; elle restecontinuellement couchée sur des divans à la modeturque, et elle ne saurait tracer une ligne sanss’être coiffée préalablementd’une énorme casquette de loutre ornéed’un pompon de garde national. C’est une femme bienoriginale, allez ! CHOEUR DE RATS.- Alerte, mes frères, alerte !voici M. Edouard Fournier ; je viens de l’apercevoir seglissant par le soupirail de la cour ! Sauvons-nous ! sauvons-nous ! YOUNG. - Je m’embête. * * * LABIBLIOTHÈQUE EN FONCTIONS I AVANTL’OUVERTURE A neuf heures et demie du matin, - c’est-à-direune demi-heure avant l’ouverture au public, - lesgarçons de salle, plus spécialementdésignés sous le nom de frotteurs, arriventetse dispersent dans les divers départements de laBibliothèque de la rue Richelieu (1). Ils échangent leurs modestes redingotes contre des uniformessomptueux qui les font ressembler à des financiers de laComédie Française, et le piteux chapeau de soiecontre le solennel chapeau à trois cornes. - Du temps de M.Naudet, les frotteurs étaient tenus à coiffer cechapeau enbataille, c’est-à-dire dans toute salargeur ; mais depuis, moins surveillés, ils se contententde le porter à la façon coquette desélèves de l’Ecole polytechnique. Seul, Combat, le chef de service, a persisté et persisteencore dans la tradition majestueuse de M. Naudet. Cinq minutes avant dix heures, les employés apparaissentsuccessivement. On nous permettra de commencer cette esquisse par ledépartement des Imprimés, - et depénétrer dans la grande salle de lecture, encoredéserte. * * * Auparavant, tâchons de bien saisir le sens et les termes durèglement, qui est placardé sur la porte. Voici ce que dit ce règlement : « Ne seront point communiqués les ouvragescontraires aux moeurs, les pièces dethéâtre, les oeuvres dramatiques desauteurs vivants, les romans publiésséparément ou faisant partie des oeuvres d’un auteur (ilparaîtqu’il y a - à la Bibliothèque - desromans qui ne font point partie des oeuvres de leurs auteurs),les éditions dites illustrées, les journauxfrançais quotidiens des vingt dernièresannées, les brochures politiques ou de circonstance, lesalmanachs d’adresses, les livres purement scolaires de toutgenre, et les ouvrages quise trouvent dans les cabinets de lecture.» Hum ! voilà bien des choses destinéesà n’être point communiquées ! La dernière ligne surtout est singulière :« …. Les ouvrages qui se trouvent dans lescabinetsde lecture. » Mais on n’y trouve pas rienque l’Enfantdu Carnaval, dans les cabinets de lecture ! Nousen connaissons où abondent les livres d’histoireet de science. Le règlement nous la baille belle, envérité. II LASALLE DE LECTURE. - LES EMPLOYÉS-PHARES : M.COMBETTE, M. CHÉRON. M. VINTRE. Nous ne décrirons pas cette salle immense, ouplutôt cette galerie, connue de toute l’Europesavante ; les livres en constituent d’ailleursl’unique décoration. - L’oeil ydécouvre, après le premier examen dûà l’ensemble, un bureau central et trois autrespetits bureaux, placés de distance en distance comme desphares, et occupés par des employés solitaires. Le premier de ces employés, faisant face à laporte d’entrée, est M. Combette, - ou le phare deBréhat. Le second de ces employés, situé au milieu de lasalle, est M. Paul Chéron, - ou le phare de Cordouan. Le troisième, relégué àl’autre extrémité, est M. Vintre, - oule phare deBiarritz. Consacrons quelques lignes à chacune de ces physionomies. M. Combette est l’homme impassible par excellence : rien nel’émeut, rien ne l’étonne. Apeine entré, il quitte ses bottes, - de fortes bottes, avecde fortes empeignes, de fortes semelles et de fortes tiges, - et il metdes chaussons de lisière. Dans un âge pluscandide, M. Combette, ignorant le mal et les méchants,abandonnait ses bottes dans les salles d’en-bas ; mais,depuis un événement odieux et qui se refuseà toute narration, il ne les perd plus du regard ; ellesreposent, comme de fidèles compagnes, àcôté de son bureau. Une calotte de couleur ponceau orne le chef placide de M. Combette.Dans les intervalles de repos que lui laissent leshabitués de la Bibliothèque, il dévorela collection du Muséedes Familles, il en fait sasubstance, son tout. - Pour lui, la vie est bornée au nordpar leMusée des Familles ; au sud, par leMusée des Familles ; àl’est età l’ouest, encore par le Musée desFamilles. LeMagasin pittoresque l’effraie un peu : ce motde pittoresquene lui semble pas avoir une allure et uneprononciation orthodoxes ; cela sent le romantisme, - tandisque leMusée des Familles, cela est plus bourgeois,plus digne,plus rassis. Il l’abandonne cependant quelquefois, maisc’est pour aller se chauffer devant une des bouches ducalorifère. M. Combette traîne un fauteuil bien enface du conduit calorique, il s’y installe, appuie les paumesde ses mains sur ses genoux et les descend le long de ses tibias avecune certaine vigueur, en poussant de petits cris de satisfaction ; illes remonte lentement et recommence ce manége pendantquelques minutes ; sa figure revêt une expressionbéate, il ferme les paupières, il frissonne devolupté, il produit des gonflements avec ses joues.C’est un homme heureux, - jusqu’à cequ’un lecteur impitoyable le renvoie à son pupitre. Ce que M. Combette donne le plus et le mieux, ce sont lesmanuels-Roret. En dehors de cette spécialité, ilest tout despotisme ou tout caprice. Un jour, un de nos amis eut besoin, pour une étude sur unpersonnage très-connu, de consulter Adèle etThéodore. Dans ce roman, madame de Genlis donnequelquesdétails assez curieux sur l’enfance du personnageen question. Après avoir, à force de diplomatie,conquis l’autorisation des conservateurs, notre ami se rendprès de M. Combette et lui remet son bulletin. - M. Combettele lit attentivement, part, et revient avec les Veillées duChâteau. - Mais ce ne sont pas lesVeillées du Châteauque je vous ai demandées ; c’est Adèleet Théodore. - Eh bien ! répond M. Combette, vous voulez lire madame deGenlis, n’est-ce pas ? voilà un ouvrage de madamede Genlis ! Et M. Combette se remet tranquillement à la lecturedu Muséedes Familles. Un autre jour, un lecteur lui présente un bulletin ainsiconçu : lesGrandes Chroniques de France. Tout le mondesait qu’il s’agit de la Chronique de Saint-Denis.M. Combette fait un signe d’intelligence, part, et revientavec Froissart. Vives réclamations. Cette fois, M. Combetteeut un léger mouvement d’impatience, et ce futavec une nuance d’aigreur assez prononcéequ’il répondit : - Eh bien ! vous demandez des chroniques, n’est-ce pas ? envoilà une ; lisez d’abord celle-ci, je vous endonnerai une autre après… M. Paul Chéron, l’employé du milieu dela salle, n’est occupé qu’àse dissimuler le plus possible aux yeux du public. Pour cela, ils’entoure d’une citadelle de livres, qui nelaissent voir qu’une tête jaune ; le reste de soncorps est engouffré dans un fauteuil immense. Sonvoeu serait de passer pour un lecteur ordinaire, pour lepremier venu. Lorsqu’on l’interroge, il nerépond pas ; insiste-t-on, il gémit, illève les yeux au ciel, il frappe du pied. Gardez-vous de luidemander aucun renseignement ! - Est-il frappé en pleinepoitrine par un bulletin lancé du bureau central, M.Chéron se résigne ; il s’arrachelentement à son fauteuil, il prend le bulletin des mains duquidam, sans le regarder, sans l’écouter. Cequidam a dérangé M. Chéron, - M.Chéron ne pardonnera jamais à ce quidam. De quelle occupation cependant a-t-on détourné M.Chéron ? M. Chéron refait la Francelittéraire de Quérard, - que M.Quérard refait lui-même de soncôté. Mais cela est bien égalà M. Chéron ! Le troisième employé, M. Vintre, occupe, commenous l’avons dit, le fond de la galerie, àcôté de la salle vitrée, dite salle duParnasse. M. Vintre n’a que deux manies : - lapremière, c’est de vous dissuader de prendrel’ouvrage que vous lui demandez ; - la seconde,c’est, lorsque la première n’a pasréussi, de vous envoyer vous-même chercher votrelivre, sous l’escorte d’un frotteur. * * * A l’aide de ces trois silhouettes, on peutdéjà formuler l’axiome suivant : Toutbibliothécaire est ennemi du lecteur. III LEBUREAU CENTRAL. - MM. PILLON, DE MANNE, RICHARD, BAUDEMENT. - M. DAURIAC OU D’AURIAC. Le bureau central est assez spacieux pour recevoir quatre ou cinqconservateurs à la fois. Il est exhaussé commeune estrade et adossé au jour. - C’estlà que trônent à tour de rôleMM. Pillon, de Manne, Richard et Baudement. M. Pillon est le plus petit homme de la Bibliothèque : ilest gris, sa tête est ronde, son oeil est vif. Il sait legrec, ma soeur ! il a composé desouvrages sur legrec ; demandez-lui un ouvrage en grec, et vous surprendrezaussitôt un reniflement de sa narine gauche, - signeinfaillible de son contentement. La conséquence de cettehystérie hellénique est un méprissouverain pour ceux qui lui demandent Musset ou Victor Hugo. PourtantM. Pillon n’est pas tellement détachédes choses de ce siècle qu’il ne s’amuseencore, - comme feu son père, - àécrire des comédies en vers français,qu’il apporte pieusement au ThéâtreFrançais, lequel les lit, les reçoit,et… voilà tout. - Signe particulier : une loupeen verre, qui lui sert à déchiffrer les bulletins. Le torse redressé, le front découvert,l’oeil belliqueux, tel est M. de Manne, la fleur des pois desconservateurs, l’homme du monde des Imprimés,celui que ses confrères interrogent pour savoir les modes,la chronique des ruelles, ce qui se dit au dehors. - Ilécrit toujours quantité de lettres, ce qui luiest un prétexte pour renvoyer le public à sonvoisin. - Dans sa jeunesse, M. de Manne annonçait desdispositions à la gaieté ens’introduisant dans l’horloge de laBibliothèque, dont il faisait tourner les aiguilles. M. Richard, tête de Moïse, - nature pacifique ; - unmélomane. M. Baudement est furieux d’avoir ététransporté de la Bibliothèque Mazarine, un Eden,à la Bibliothèque Impériale, unpurgatoire ! - Il s’en console en collectionnant,assure-t-on, toutes les demandes drôles qui lui arrivent. (Etles réponses drôles, qui est-ce qui lescollectionne ?) Comme un spectre, long, noir, indéfinissable, barbu, sansyeux sous ses lunettes, M. Dauriac ou d’Auriac sort toutà coup du double plancher du bureau central. Il est enquête d’une éphéméride.L’éphéméridetrouvée, au moment de la signer et de l’envoyerau Siècle,il se penche vers M. de Manne, et lui demandeà voix basse des nouvelles du monde politique. Selon saréponse, M. d’Auriac maintient ou supprimel’apostrophe de son nom. C’est unbaromètre que consultent beaucoupd’abonnés. - A propos de ces variationsorthographiques, un habitué de la Bibliothèque,qui juge les hommes sur leur style, s’étonnait quecet écrivain ne signât pas : d’Aurillac. Il y a encore d’autres conservateurs audépartement des Imprimés, mais ils ne se tiennentpas dans la grande salle et ils n’arriventqu’à midi. Nous en parlerons au chapitre de laRéserve. - En attendant, tournons nos yeux vers le public ;et, afin de donner une idée des formalitésindispensables pour obtenir communication d’un livre,introduisons un personnage allégorique, -l’homme àtiroir des Revues, - le Parisien. IV LEPARISIEN Le Parisien est cet homme, ce flâneur, ce premier venu quipasse rue Richelieu et qui s’arrête devant laBibliothèque, en y voyant entrer successivement plusieurspersonnes. - Tiens ! se dit le Parisien, comment se fait-il que je n’aiepoint encore songé à visiterl’intérieurde ce monument ? Il est vraiqu’en ma qualité de Parisien je ne connais pasdavantage la Sainte-Chapelle, le musée de Cluny et lesGobelins. Ne laissons pas au moins échapperaujourd’hui l’occasion de connaître laBibliothèque. Il dit, et franchit la porte. A sa démarche incertaine, lesuisse ou concierge, qui est un ancien militairedécoré, ouvre bruyamment le vitrage de sa loge etlui demande où il va. Mais le Parisien et le concierge sereconnaissent bien vite : il leur suffit d’un coupd’oeil pour cela, - et d’une grimace. Le Parisiencontinue d’avancer, lorsqu’un second vitrages’ouvre à sa gauche ; une voix de femmel’invite avec douceur à déposer, selonle règlement, ses armes, canne ou parapluieau vestiaire.- Cher parapluie ! faut-il que le Parisien se sépare de toi? - Il hésite un moment, mais l’envie de voir laBibliothèque est la plus forte. Il dépose sonparapluie, de l’air d’un héros qui rendson épée ; il va même plus loin ; ilveut être généreux : il offre deuxsous, - que madame Rotie refuse, à son grandétonnement. Le Rubicon est franchi. - Voici le Parisien dans la cour ; il montel’escalier de la salle de lecture et se sentaussitôt saisi d’une terreur sacréeà l’aspect des hiéroglyphes et desbas-reliefs qui décorent les murailles. Peu s’enfaut que le bruit de ses pas ne l’épouvante. Iln’en pousse pas moins la porte, mais il oublie de larefermer, ce qui soulève un orage deréclamations. Un garçon de sallel’engage du reste à retourner sur ses pas. Laporte refermée, le Parisien demeure indécis ; ilse décide pourtant à aller au pupitreoù M. Combette lit le Musée des Familles. - Monsieur… murmure timidement le Parisien. Sans le regarder, sans lui répondre, sans interrompre salecture, M. Combette tend vers lui la main. Confondu, et se demandantquels sont ses droits à une marque aussi honorable defamiliarité, le Parisien va pour serrer cette main, quand M.Combette lui demande : - Où est votre bulletin ? - Mon bulletin, monsieur ? répète le Parisien, lamain toujours avancée. - Oui, il faut un bulletin ; apportez-moi un bulletin ; vous reviendrezquand on vous en aura donné un. Comprenez-vous ? - Mais… - Parlez au garçon de salle, dit M. Combette en sereplongeant dans leMusée des Familles. Le garçon de salle indique au Parisien le bureau central,où plusieurs personnes sont engagées enconversation avec les bibliothécaires. Le Parisien croit dela politesse d’attendre ; à cet instant, ses yeuxtombent sur un avis ainsi conçu : « On estprié de ne pas stationner devant le bureau.» -Il se retire à l’écart, et il y seraitencore si un deuxième garçon ne venaità lui : - Qu’est-ce que vous attendez ? - Un livre, répond le Parisien. - L’avez-vous demandé ? - Non. - Adressez-vous à ce monsieur à barbe blanche. C’est à M. Richard que le garçonl’envoie. - Monsieur, dit le Parisien, je désirerais lire les Victoires et Conquêtes. M. Richard donne au Parisien un petit papier imprimé, avecdes blancs à remplir ; et, comme il remarque sonincertitude, il ajoute : - Ecrivez là-dessus votre demande. - Où ? comment ? semble dire le regard du Parisien. - Vous trouverez, sur un de ces pupitres, tout ce qu’il fautpour écrire. Le Parisien se rend au pupitre indiqué. En chemin, il lit lebulletin qu’il vient de recevoir, et qui estrédigé comme suit :  Ce luxe de précautions inquiète passablement leParisien. Trois autres choses l’embarrassent en outre : Il ne connaît pas l’auteur des Victoires etConquêtes ; Il ne sait pas le nom du libraire ; Il ignore la date, le lieu et le format de la publication. Alors, décontenancé, et n’osantretourner vers M. Richard pour lui faire part de son ignorance, leParisien prend le parti de s’en aller, - et il s’enva, - heureux cependant d’avoir visitél’intérieur de la Bibliothèque. V KASANGIANL’ARMÉNIEN. -VARIÉTÉS DE LECTEURS. Ouvrons la digue. - Voici le vrai public ! Le premier arrivant est cet Arménien, connu de tout Paris. Apeine le dernier coup de dix heures a-t-il retenti, qu’ils’élance dans la cour et va boire del’eau à la coupe de fer. Puis il monte etassiége le bureau central, dont il est la terreur : ildresse des échelles contre M. Pillon, il jette une cordeà noeuds par dessus le pupitre de M. de Manne. - Lesconservateurs se rendent et lui donnent ce qu’il veut. Cet Arménien a nom Kasangian. -Il porte une robe brune etune calotte de velours vert. Depuis de longues années, iltravaille à un dictionnaire arabe. On a remarquéqu’à lui seul il usait un exemplaire deBescherelle par année. - Kasangian se plastronned’une trentaine de volumes ; mais il n’en est pasmoins pour cela toujours en mouvement ; il a marqué sa placeauprès du bureau central, afin d’avoir lesconservateurs sous la main et de pouvoir recourir à eux pourses renseignements, ce qu’il fait toutes les cinq minutes.Ses préférences s’adressent surtoutà M. Pillon, qu’il agace, qu’il tanne. En dehors de l’arabe, Kasangian n’a qu’unsujet de conversation : les cravates. Il ne comprend pas comment onpeut porter des cravates. Il tient, dans son baragouin, de longsdiscours à M. Pillon, pour l’engager àôter la sienne. - Vous serez bien mieux, dit-il ; regardez-moi ! Mais d’autres personnes environnent le bureau central.Kasangian essaie en vain de lutter contre le flot montant. Il estrepoussé avec perte. * * * Voici le vieux M. Guyot-Defer, l’ancien libraire, qui copielittéralement, depuis quatre ans, les Mémoiresde Saint-Simon, et qui se forme ainsi une petitebibliothèque économique. Il vient de terminer levingtième volume, et veut absolument avoir le vingt etunième. M. de Manne a toutes les peines du mondeà lui persuader qu’il n’existe pas. - Que vais-je copier maintenant ? demande M. Guyot atterré. - Ce que vous voudrez, répond M. de Manne. M. Guyot-Defer ne paraît pas satisfait de cetteréponse ; son tic nerveux lui fait exécuterplusieurs grimaces successives ; après quoi il va consulterson ami le frotteur, en sentinelle à la porte de laTraverse. - Au bout de cinq minutes de conversation, M. Guyot revienttriomphalement et demande le premier volume de la collection Petitot.Il en a pour dix ans, cette fois ; - mais on suppose qu’afinde ne pas perdre de temps, il demandera la permission de venir travailler pendantles vacances. * * * UN PARTICULIER, à M. Baudement- Monsieur, voulez-vous medonner les Néréidesde Virgile, s’ilvous plaît. M. BAUDEMENT. -Répétez, monsieur. LE PARTICULIER.- Les Néréides…deVirgile. M. BAUDEMENT. - Avec plaisir, monsieur. (Il prend des notes pour sacollection.) UN MONSIEUR SOURIANT,à M.de Manne. - Monsieur… M. DE MANNE, écrivant une lettre.- Adressez-vousà côté. LE MONSIEUR SOURIANT, à M. Richard.- Monsieur… M. RICHARD. - Vous avez demandéquelque chose ? LE MONSIEUR SOURIANT.- Non, monsieur, pas encore. Je désireseulement savoir comment je dois m’y prendre pour faire unouvrage qu’on m’a commandé surles moyens deconserver le raisin. M. RICHARD. - Etes-vous agriculteur ? LE MONSIEUR SOURIANT.- Non, monsieur. Mais si vous étiezassez bon pour m’indiquer la marche àsuivre… M. RICHARD. - C’est embarrassant. LE MONSIEUR SOURIANT.- Je le sais bien, monsieur. M. RICHARD. - Revenez demain ; je feraifaire des recherches. * * * Kasangian n’y peut plus tenir ; il se coule vers M. Pillon ;il fend la multitude. M. PILLON. - Vous voyez bien que je suisencombré. KASANGIAN. - Comment prononce-t-on lemot armoire ?Bescherelle nes’explique pas là-dessus. M. PILLON. - Eh bien ! armoire, parbleu! armoare. KASANGIAN. - C’est que,l’autre jour,j’ai entendu une portière dire : ormoire. M. PILLON. - C’est une faute. KASANGIAN, incrédule.- En êtes-vous biensûr ? M. PILLON. - Oh ! laissez-moi. Il faut queje répondeà tout le monde. Je n’y puis suffire. * * * UN VIEUX MONSIEUR, à M. Baudement.- Eh bien ! monsieur,mon livre n’arrive donc pas ? M. BAUDEMENT. - Quel livre ? LE VIEUX MONSIEUR.- Celui que j’aidemandé. Voilà une heure que j’attends. M. BAUDEMENT. - Voulez-vous me rappeler letitre de l’ouvrage? LE VIEUX MONSIEUR, avec agitation. -Mais je l’aiécrit sur mon bulletin, monsieur ! M. BAUDEMENT. - Je n’en doute pas; pourtant il est utile quevous me le rappeliez. LE VIEUX MONSIEUR.- Dame !... écoutez donc… jene m’en souviens plus… depuis le temps ! * * * UN LECTEUR INSOUCIANT, présentantà M. de Manneun bulletin qu’il vient de remplir. -Monsieur… M. DE MANNE. -Qu’est-ce que vous avez mislà-dessus ? LE LECTEUR INSOUCIANT.- Vous voyez : mon adresse, mon nom. M. DE MANNE. -Oui ; mais vous avez oubliéd’indiquer l’ouvrage que vous désirez. LE LECTEUR INSOUCIANT.- Oh ! mon Dieu, le premier venu. M. DE MANNE. -Comment ! le premier venu ! LE LECTEUR INSOUCIANT.- C’est celui que vous voudrez. M. DE MANNE. -Dans quel genre ? LE LECTEUR INSOUCIANT.- Cela m’est égal ; jen’y tiens pas. M. DE MANNE, impatienté.- Ni moi non plus, monsieur ;décidez-vous. LE LECTEUR INSOUCIANT.- A votre choix. * * * Kasangian profite d’une éclaircie pour venir poserune nouvelle question à M. Pillon. KASANGIAN. - Je suis indécis surla prononciation du mot : avant-hier.Faut-il dire : avan-hier? M. PILLON. - Non. KASANGIAN. - Avan-z-hier, alors ? M. PILLON. - Non. KASANGIAN. - Comment faut-il donc dire ? M. PILLON, haussant les épaules.- Avant-thier. KASANGIAN. - C’est singulier !N’aimeriez-vous pasmieux, comme moi, avan-z-hier? M. PILLON. - Circulez, circulez ! voici lamachine quim’apporte des livres. * * * L’histoire suivante est connue. - Mais elle est simagnifique, si magnifique, que nous ne pouvons nous empêcherde la rééditer. Elle complète si bienle tableau ! UN LECTEUR à un conservateur.- Faites-moi le plaisir deme donner un gros livre. LE CONSERVATEUR.- Quel gros livre ? LE LECTEUR, d’un tonaffairé. - Le plus gros,s’il vous plaît. LE CONSERVATEUR, surpris. - Maispourquoi faire ? LE LECTEUR. -Pour m’asseoir dessus. * * * Autre trait. Un matin, avant d’entrer, nous relisions lerèglement, - qui est placardé sur la porte, commenous l’avons dit. Nous fûmes distrait par une scène entre un lecteuret un frotteur. Le lecteur était planté devant une de ces petitesportes qui communiquent avec les combles ; ils fourgonnaittranquillement dans la serrure avec la pointe d’un couteau. Un frotteur était survenu, épouvanté. LE FROTTEUR. -Que voulez-vous faire, monsieur ? LE LECTEUR. -Vous le voyez bien… monter au balcon. LE FROTTEUR. -Comment ! comment ! monter au balcon ! Mais lepublic ne monte pas au balcon, monsieur. LE LECTEUR. - Jevoulais épargner cette peine auxemployés, en allant chercher mon livre moi-même. LE FROTTEUR. -C’est impossible, monsieur. LE LECTEUR. - Jesais bien où il est, mon livre ;voilà vingt-cinq ans que je viens à laBibliothèque. LE FROTTEUR. -Je ne dis pas non. LE LECTEUR. - Jela connais parfaitement, la Bibliothèque ;je la connais mieux que personne, parbleu ! LE FROTTEUR. -Oui, monsieur, mais… LE LECTEUR. -Mon livre est dans les R, au balcon, salle du Parnasse,un peu à gauche de l’oreille droite du buste de M.Van Praët, en tirant vers le dessus des cercueils des momieségyptiennes. LE FROTTEUR. -J’entends bien, monsieur, mais vous ne pouvezpas aller chercher votre livre. Voyons laissez cela ; LE LECTEUR. - Ceserait l’affaire d’un instant. LE FROTTEUR. -Laissez cela, vous dis-je ! LE LECTEUR, en soupirant. -C’est dommage… Ce lecteur obstiné appartenait évidemmentà cette classe d’individus quiconsidèrent la Bibliothèque comme leur bien, leurpropriété, leur immeuble, - qui se flattentd’en connaître les moindres détours, età qui peut s’appliquer le mot de M. Victor Hugosur Quasimodo : « La cathédrale rugueuseétait sa carapace. » Une demi-heure plus tard, en effet, nous le retrouvâmesauprès de M. de Manne. - Pourquoi avez-vous mis un B au bas de votre bulletin, monsieur ? luidemandait M. de Manne. - C’est pour indiquer que ce livre se trouve au balcon. Oh !je sais bien où il est, allez ; je le vois d’ici,et si vous vouliez me permettre d’aller le chercher, ceserait l’affaire d’un instant… * * * C’est entre une heure et une heure et demie que la salle delecture offre l’aspect le plus animé. On doit à la vérité, - à latriste et cruelle vérité, - dedéclarer que les habits sordides, les collets plantureux,les chemises brunies, les pantalons frangés et luisants sonten majorité. Il y a là des vieillesses qui fontmal à voir, des énergies sexagénairesplus douloureuses que des résignations. Certains corps,courbés par l’âge, amaigris par lamisère, tordus, pitoyables, n’ontconservé de vivant et d’intelligent que les yeux ;et quelles flammes souvent ! - Ah ! je conçoisqu’un père de famille, venu par hasardà la Bibliothèque ;s’épouvante de ce spectacle et déchireen rentrant chez lui les manuscrits de son fils ! Pauvres gens ! braves gens ! innocents monomanes, fous candides,génies inconnus ou stupides chercheurs, amants de la Lettreou de l’Idée, vous que rien ne rebute, quiattendez la justice jusque sur le bord de votre fosse et assistez auxtriomphes des jeunes gens en vous contentant de dire avec un soupir : -J’aurai mon tour ! touchants rêveurs, qui vousvoyez vivre dans l’avenir parce que vous vous voyez mourirdans le présent, travailleurs féconds oustériles, je vous salue, mes frères ! Il n’y a pas que des infortunés dans la salle delecture : - il y a des sergents qui viennent compléter leursétudes ; il y a des clercs de notaire oud‘huissier qui écrivent leurs actes sur papiertimbré ; - il y a des adolescents chevelus qui riment desdrames historiques. Ce sont d’honnêtes et charmantshabitués, ceux-là ; ils ne gênentpersonne, et ne s’occupent exclusivement que de leur travail.Mais combien d’autres qui sont insupportables de tout point !L’un se penche sur votre épaule et veut absolumentconnaître l’ouvrage que vous lisez ; -l’autre vous prend votre plume dès que vous ladéposez au bord de l’écritoire, etc’est à grand’peine qu’ilconsent à vous la rendre ; il croyait, dit-il,qu’elle appartenait à la Bibliothèque ;- celui-ci a un tic nerveux ; - celui-là occupe une placeénorme avec un livre géant ; - ceux-ci causenttout haut, ils se sont reconnus, les voilàenchantés : - Vous ici ! - Comme vous voyez. - Et qu’y venez-vous faire ? Quel hasard ! Y a-t-il longtempsque vous avez vu Lémouchet ? - Je l’ai vu dimanche ; il est définitivement entraité pour acheter la pharmacie de son frère. - Pas possible ! c’est une boulette qu’il vafaire… Mais mettez-vous donc là…Monsieur aura la complaisance de se reculer un peu. Monsieur, c’est vous. Et la conversation dure une demi-heure ; si vous réclamez lesilence de ces deux importuns, ils parleront à voix basse,ce n’en sera que plus fatigant. * * * Il y a aussi des femmes. Ce sont pour la plupart des personnes habilléesd‘une robe collante, coiffées d’unecapote, maigres, vieilles et mornes. Il n’y a pas d’exemple qu’une crinolineait jamais été vue dans la salle de lecture. VI LARÉSERVE. - M. MAGNIN. - M. RAVENEL. - M. KLEIN. - KOLL. Devant le bureau central, on remarque deux grandes portesvitrées à travers lesquelles onaperçoit les énormes pôles de deuxsphères gigantesques. - Nous ne pouvons assez plaindre lesort du visiteur qui, attiré par ces sphères,essaye de pénétrer dans cette salle,affectée spécialement au bureau du prêtet à la lecture des livres de la Réserve. Divers procédés ingénieusementallégoriques sont d’abord employés pourl’en détourner : s’il seprésente à la porte gauche, il cherche en vainune poignée à saisir, un bouton àtourner ; la porte n’a point de serrure. Premieravertissement. - Trois grands frotteurs se tiennent près delà et le regardent avec une curiosité narquoise.Notre visiteur, s’apercevant de cet examen, croità sa bêtise et promène avec plus defrénésie sa main sur les deuxcôtés de la porte. Cette minutieuse inspection estinfructueuse, et c’est un peu ému qu’ilse retire, en disant tout haut, à l’intention desfrotteurs : - Ah ! c’est sans doute la porte à droite ! Et il se dirige vers la porte à droite. Il la trouvebarricadée par M. Chéron. Le visiteur n’y comprend rien. Pourtant ilaperçoit du monde dans cette salle ! - Il sedécide à remonter vers le bureau desconservateurs, et il se trouve nez à nez avec M. Baudement.Celui-ci le questionne avec intérêt, apprend avecétonnement la cause de sa perplexité, fait ungeste de commisération et ordonne à un frotteurd’introduire le suppliant. C’est alors que la porte de gauche s’ouvre touteseule, à l’aide d’un ressort invisible. Le voilà donc dans la Réserve, -l’heureux mortel ! Il y est entré pâle, il en sortira rouge etfurieux de la façon dont il aura étéreçu. Mais le coup a réussi, il n’yreviendra plus. Le malheureux ne sait pas qu’on aréuni dans cette salle des employés misanthropes,hypocondres, et dont la mission est de faire comprendre au publicqu’il y a de l’impertinence à ne pas secontenter de la grande salle de lecture ; que la sagesse duconservatoire ayant composé un choix des ouvrages les plusconnus et les ayant rassemblés dans un localtrès-grand et fort bien chauffé,l’esprit humain devait se montrer satisfait, - àmoins d’aliénation complète. Personnel de la Réserve : Deux conservateurs supérieurs, - arrivant à midi,parce qu’ils sont supérieurs, - M. Magnin et M.Ravenel. Un employé, M. Klein. Un domestique, - Koll ou Colle, peut-être Col. M. Magnin est marguillier des Petits-Pères et auteurd’une Histoiredes Marionnettes. Il marche comme si chacunde ses membres était soulevé par un fild’archal. Plus poli que M. de Coislin, il ôte sonchapeau trois fois : la première fois en ouvrant la porte dela salle de lecture, la seconde fois en passant devant le bureaucentral, la troisième fois en entrant dans laRéserve. Un peu avant trois heures, il part avec uncliquetement d’os et se rend devant la boutique de Chevet,où chaque belle pièce lui cause un mouvement desatisfaction qui se manifeste par des gestesnumérotés. Un nom de fleur, - M. Ravenel. Il a raccourci Bachaumont, -après Merle. Il a expliqué mademoiselleAissé. C’est un autre genre de roideur que M.Magnin : la roideur d’un maîtred’études. Non loin de lui se tient, comme un Roustan blanc, un individusilencieux et répondant ou plutôt nerépondant pas au nom de Koll. Il semble que M. Ravenel aitvendu son ombre, comme Pierre Schemil, et que cette ombre se soitmatérialisée en Koll. Est-ce unemployé ? n’est-ce qu’un domestique ? -Ténèbres ! Nous allions oublier M. Klein, qui prête les livres auxhabitués de la Réserve, - des livres du XVesiècle ordinairement. - M. Klein est un employédu genre Chéron. En résumé, cette salle, avec ses deux boules etses bibliothécaires roides comme des pieux, ressembleà un jeu de quilles où le lecteur estreçu comme… Munito. VII LASALLE DU PARNASSE. - LE CABINET DES MÉDAILLES A l’extrémité de la salle de lecture, -derrière le bureau de l’employé quiaime tant les images, - on arrive à une petite porte perduedans un vitrage immense. Dès qu’on presse unepédale du parquet, cette porte s’ouvre et donneaccès dans la salle du Parnasse de Titon du Tillet.Là, sur un rocher de bronze, Louis XIV, en costumed’Apollon, fait la grimace à mesdamesDeshoulières, de Scudéry et de la Suze, quifigurent tant bien que mal les trois Grâces. Unesérie de personnages célèbres sedéroule au-dessous ; Corneille, avec une flamme sur latête, a l’air d’un chandelier, etMolière est en conversation avec un satyre, - onn’a jamais su dans quel but. Les frotteurs de cette salle, soit conviction, soit malice, ne manquentjamais d’affirmer aux visiteurs que ces petits bonshommesreprésentent les conservateurs de la Bibliothèque. A quelque distance du classique monticule, le portraitd’Aménophis III regarde amoureusement, - avec unoeil de face sur une tête de profil, - une peintureoù des papillons s’ébattent dans unchamp de lotus. La salle du Parnasse aboutit au cabinet des Médailles, quise repose maintenant de la lutte terrible qu’il eutà soutenir avec le Chapitre de Saint-Denis, au sujet dufauteuil du roi Dagobert. Le Chapitre prétendaità la possession de fameux fauteuil, que, de leurcôté, les administrateurs de laBibliothèque s’obstinaient à regarder(peut-être témérairement) commeune médaille,et à vouloir retenir comme tel dansleur cabinet. - Les débats furent longs et vifs ; un autreBoileau y aurait vu le sujet d’un autre Lutrin. Il n’y a qu’une manière de trancher cesdifférents, elle est vieille comme le monde, et ce futcelle-là que le Musée du Louvre employa. Ilconfisca à son profit le fauteuil du roi Dabobert, et secontenta d’en envoyer une copie en fonte à ceuxqui avaient crié le plus haut,c’est-à-dire à messieurs du Chapitre deSaint-Denis. Le cabinet des Médailles recouvre un mystèresoigneusement caché par tous les employés, maisqu’il est, au bout du compte, utile de dévoilerdans l’intérêt de l’art. Iln’y a peut-être pas à Paris deux centspersonnes, parmi les amateurs et praticiens, à savoirqu’au cabinet des Médailles il existe un premierétage, et que ce premier étage renferme unecollection excessivement curieuse d’antiquitéschinoises, égyptiennes, etc. Pourquoi dérobe-t-once musée à tous les yeux ? Telle est laquestion, dirait Shakspeare, - en français. Nous engageons vivement nos lecteurs à insister, lesmercredis ou les vendredis, pour visiter le premier étage ducabinet des Médailles. VIII LASALLE DES MANUSCRITS - UNE CORRESPONDANCE AMOUREUSE. Ce qui frappe d’abord au département desManuscrits, c’est l’absence de la plupart desemployés. Cela se comprend, du reste : ces messieurssont tousmembres de l’Institut, et le droit au cumuln’a pas encore entraîné pour eux le dond’ubiquité (2). Les hommes qui ont restauré avec tantd’intelligence et d’éclat lafaçade de la Bibliothèque sur la rue Vivienne,devraient bien pénétrer dans cette grande salleet lever les yeux sur le plafond de Romanelli. Si l’on nes’en occupe bientôt, ces magnifiques fresquesfiniront par être complétementdétruites. Nous nous demandons également pourquoi les conservateursensevelissent sous des rayons de manuscrits les peintures de GrimaldiBolognese, - qui font face aux paysages des croisées. Et le plafond de Simond Vouet, dans la chambre à coucher ducardinal Mazarin, convertie aujourd’hui en salle desmanuscrits chinois ? Il est aussi dans un étatdéplorable. * * * Touchons aussi délicatement que possible deux motsd’un petit scandale à l’eau de rose quiréjouit singulièrement encore leshabitués de ce département. Nous voulons parlerd’une collection de lettres amoureuses récemmentsemées par une main maligne à travers lesfeuilles des Manuscrits.L’auteur de cesépîtres où la passion le disputeà la poésie, et qui se reconnaissent toutesà une vignette représentant deux coeurspercés d’une flèche, ne serait rienmoins, d’après la chronique intime,qu’un des gros bonnets de l’endroit. De quiémane cette vengeance empreinte d’un raffinementtout littéraire ? c’est ce que chacun ignore.Toutefois, rien de curieux comme l’apparition subite, aumilieu des plus vénérables parchemins, de cetamour moderne, rappelant à la fois la nonchalancecréole de Bertin et la verve française,même un peu impie, de Parny. Le signataire est, dit-on, auxabois ; ses efforts pour rentrer dans la possession de cetteinestimable correspondance sont inouïs ; mais les lettres sesuccèdent, innombrables, imprévues,oubliées, - etleur flot monte toujours ! IX LESCOURS DE LANGUES ORIENTALES. - LE JAVANAIS. Dans les parages les plus déserts des bâtiments dela Bibliothèque sont dissimulées, par des amas depoussière, de sombres et mystérieuses salles, -au seuil desquelles il faut laisser, sinonl’espérance, du moins la gaieté. Tout ce qui peut désagréablement rappelerl’enseignement des écoles primaires y aété réuni. Représentez-vousquelques files de bancs de bois vermoulu, dominés par unméchant bureau élevé sur une maigreestrade, puis un grand tableau noir auprès duquel se tientun invalide de service, somnolent, et couvant de l’oeil avecamour son bonnet de soie noire et sa fidèletabatière, posés sur un escabeau. Ces salles humides et désertes constituent le localaffecté à l’Ecole spécialedes Langues orientales vivantes. C’est là qu’à de certainesheures du jour et du soir, on peut se procurer gratuitement uneteinture d’arabe littéraire et d’arabevulgaire, de persan, d’arménien, de grec. C’est là que M. Foucaux explique entibétain le Rgya-Tch’er-rol-pa. Là que l’Indoustani Garcin de Tassy commentele Bag-o-Bahar. Toujours là que le petit père Bazin continuel’amusante lecture du fameux et tant dramatique chapitre XIIdu roman en trois cent soixante-dix-sept volumes,intitulé Houng-Leou-Meng,en chinois moderne. Encore là que l’énergique et excellentM. Dubeux se plaît à répéterce conte qu’il raconte si bien, le beau conte des QuaranteVisirs. - « Voilà un conte ! quelconte !» s’écrieraient les trois clercsdes Contesdrôlatiques. Il faut dire que M. Dubeux s’en donne àcoeur joie, et que son humeur prolixe ne sauraitêtre mieux placée qu’àl’Ecole des Langues orientales. Du temps où ilremplissait les fonctions de conservateur-adjoint à laBibliothèque, c’était le plus loquacedes employés ; il parlait à lui seul autant quetoute la section de l’Institut, et lorsqu’il avaitlancé le grapin (M. Dubeux adore les termes de la marine)sur quelque placide habitué, celui-ci devait, bongré mal gré, subir sa conversation. - «Je viens de faire mon heure de Dubeux, » était uneexpression passée en proverbe, comme chez lestypographes l’heurede Balzac. Mais la Providence fait bien tout ce qu’elle fait, et, demême qu’elle a voulu que le serpent àsonnettes prévînt lui-même de sonapproche les voyageurs, de même elle adécidé, dans sa sagesse, qu’un signecertain trahirait le voisinage de l’honnête M.Dubeux. Ce professeur a la singulière manie de porter sousses bottes de fantastiques fers qui rendent un son terrible partoutoù il passe. - Ainsi grimpé sur cesespèces de patins, il ne pouvait faire un pas àla Bibliothèque sans que le public en fûtprévenu dans un rayon de cent cinquante mètres,et eût de la sorte le temps de s’enfuirà toutes jambes. * * * Nous eûmes la curiosité, il y a quelques temps,d’assister à un de ces cours bizarres, - et voici,de point en point, le spectacle qui nous fut offert. N’ayant jamais lu, en fait de langues orientales, que latraduction des Milleet une Nuits, par M. Galland, le hasard seulguida notre choix, et ce fut lui qui nous conduisit bravement au coursde javanais. Notre entrée fit sensation. L’invalide roula des yeux effarés etavança précipitamment la main sur satabatière. Outre cet invalide,l’assemblée était composéedu professeur, - naturellement, - personnage maigre, mais solennel, etde deux auditeurs (nous ne racontons rien que d’historique).De ces deux auditeurs, l’un était un grandindividu, pâle, mal nourri, aux cheveux jaunes tombantlonguement et platement sur un collet indigeste ; l’autreétait un jeune-des-Langues.- on appelle ainsi lesélèves de l’école - de douzeà treize ans environ, ayant toute l’apparence deces phénomènes que leurprécocité intellectuelle dès lebiberon rend complètement idiots àl’âge de trente ans. Un trouble visible se répandit sur la figure du professeurà notre aspect. Il continua cependant son cours, mais ennous lançant d’obliques regards qui semblaientdire : - Est-ce que, par hasard, celui-là saurait le javanais ?Diable ! diable ! Enfin, il n’y put tenir, et voulant en avoirl’esprit - et la chaire - nets, il nous interpelladirectement : - Est-ce que monsieur s’est déjàoccupé d’idiome javanais ? La physionomie était indescriptible. - Jamais, monsieur ! répondîmes-nous, en luiappliquant cette négative comme un baume. La physionomie suivit plusieurs phases : elles’éclaircit d’abord et insensiblementrevêtit une certaine expression ironique. - Vous désirez suivre le cours, monsieur ? - Oui, monsieur. - Vous n’avez probablement pas les livresnécessaires ; mais placez-vous auprès de ce jeunehomme (il désignait le jeune-des-Langues),vous pourrezsuivre sur son livre l’explication que je donne de lapériode dont nous nous occupons en ce moment. L’étonnement nous envahit à notre tour,et franchement il y avait de quoi : un monsieur qui n’ajamais entendu ni lu un mot de javanais, et qui est invitéà suivresur un livre javanais, - cela nous parut raide.Mais nous étions décidé àtout, et nous nous assîmes auprès du jeunephénomène. Quant au fantômeà cheveux longs, il semblait étrangerà tout ce qui se passait autour de lui. Le professeur lança un coup-d’oeil de triompheà l’invalide, qui avait replacé satabatière sur la table, et il commença ainsid’une voix vibrante : - SultanMahmoud el Malek, sultan Mahmoud el Mansour… Jetraduis, messieurs : Le sultan Mahmoud el Malek et le sultan Mahmoud elMansour. - Je reprends, messieurs ; suivez bien sur le livre : SultanMahmoud el Malek korassan abou Mirza el Kebir, arcituram catalamus elMahmoud el Mansour… Ce que je traduis,messieurs, par : Lesultan Mahmoud el Malek aimait beaucoup, chérissaittendrement, éperduement pour mieux dire, le sultan Mahmoudel Mansour. Et ainsi de suite pendant une demi-heure. Après cette demi-heure, le professeurs’arrêta, nous regarda par dessus ses lunettes etnous dit : - Il y a ici, messieurs, un passage qui serait fort obscur pour vous ;je vais le passer afin de ne pas interrompre le cours. Nous yreviendrons. Continuation de la lecture du texte. Dix minutes après, nouveau passage encore plus obscur, dontl’ajournement est également proposé parle professeur, - toujours pour ne pas interrompre le cours. A ce moment, et à notre grande surprise, le jeune-des-Languesse leva - et prononça ces parolesd’une voix glapissante : - Mais, monsieur, permettez-moi de vous rappeler que ce passage aété traduit ; je l’ai lu avant-hierdans la Chrestomathiede Silvestre de Sacy. - C’est possible, c’est possible,répondit le professeur ; mais il importe peu à laquestion. Quelques moments après, la séanceétait levée. Si peu versé que nous soyons dansl’étude comparative des langues, il y a cependantpour nous, comme pour tout le monde, une certaine mémoiredes caractères typographiques. Or, depuis que nous suivions sur lelivre javanais du jeunephénomène, nous étions tout surpris dereconnaître l’impression arabe. Lorsque nous noustrouvâmes dans la cour, nous ne pûmes nousempêcher de lui soumettre notre remarque. Le phénomène nous répondit avec uninexprimable accent de compassion : - Il faut, monsieur, que vous soyez aussi nouveau que vousl’êtes pour ignorer que le javanais, cette languesi belle, si riche, appelée à de si hautesdestinées philologiques, n’estjusqu’à présent qu’unelangue parlée.Une convention de la science a seuldécidé qu’elle seraitfigurée par les signes de la langue arabe. Nous nous inclinâmes devant cette explication, qui en vautune autre d’ailleurs, - qui en vaut même deuxautres, - et nous gagnâmes la grande porte. X UNESÉANCE DU CONSERVATOIRE. A certains jours et à certaines heures, le publicdes Imprimésvoit les conservateurs quitter leurs bureaux etse diriger vers la salle du Parnasse. Al’extrémité de cette salle, lesconservateurs sont rejoints par leurs collègues des Médailles; - ils continuent leur route de concert etrencontrent en haut du grand escalier leursconfrères des Manuscrits; - lesquels sontattendus au palier du dessous par ceux des Cartes et Plans ;ilsprennent, en passant, l’état-major des Estampes,qui les attend sous le grand vestibule, et tous se dirigent vers unepetite porte, dont le secret est encore plus rigoureusementmystérieux que celui de la porte des Sphères. Cette porte franchie, le flot des conservateurs traverse une cour,monte trois marches et se trouve dans un jardin piteusementanimé par plusieurs carrés de choux, au milieudesquels se balancent des tiges de soleils.Près du plusélevé de ces soleils se tient Combat, le chef deservice, coiffé enbataille, l’attitudeautomatique et une lourde clef à la main. - Combat se placeà la tête du convoi et se dirige vers une grillede fer, qui grince en s’ouvrant, comme la porte du tombeau deToutmès III. Le cortége s’engage dans un sombre vestibule,descend quatre marches, traverse une seconde et immense couroù l’herbe dispute la place aux pavés,et arrive enfin à une dernière porte,d’un aspect lugubre, et qui semble clore une concessionà perpétuité. Cette porte ouvre le saint des saints, - le Conservatoire, -c’est-à-dire l’endroit où seréunissent les conservateurs des diversdépartements de la Bibliothèque, pour discuterles intérêts sacrés de cetteinstitution. L’intérieur du Conservatoire estd’une apparence malheureuse ; c’est une sallebasse, carrelée, insuffisammentéclairée par d’étroitesfenêtres à petits carreaux vert-bouteille. Lesfauteuils sont recouverts de housses en serge verte ; la basane desvieux bureaux est martyriséed’éraillures et de coups de canif. Les conservateurs prennent place. M. Pillon est un peu retardé par Kasangian, qui le poursuitet veut absolument connaître la significationprécise de tous les synonymes du mot garde-robe. On a mille peines à faire asseoir M. Haaze, qui persisteà saluer le dos de M. Magnin, qui salue le fauteuil vide dudirecteur démissionnaire. Ces deux messieurs sont les plus cérémonieux duConservatoire, mais avec une grande dissemblance. - M. Haaze salue,lui, très-gracieusement, une main sur son coeur eten balançant la tête de droite àgauche. M. Magnin, au contraire, salue en trois mouvements, quisemblent se détacher de son corps, comme despièces mécaniques. On parvient cependant à le faire asseoir, et le rapporteurannonce que la séance est ouverte. M. de Manne éternue indécemment. M. PAULIN PARIS.. - Je crois quevous vous enrhumez, de Manne ; vousavez eu tort de vous faire couper les cheveux… M. de Manne lance un regard furieux à M. Paulin Paris, - unedes belles chevelures de la science. Moment de silence, pendant lequel l’assembléecontemple avec intérêt M. de Pongerville, qui selivre à son passe-temps favori. Personne n’ignoreque le traducteur de Lucrèce a le don de manipuler sa figurecomme si elle était en caoutchouc. Sans que rienl’oblige à ce travail singulier, on le voit toutà coup s’aplatir la tête avec force ;toutes les lignes du facies s’écartent alorshorizontalement et produisent le sourire le plus étendu etle plus affable. - Puis, quelques minutes après, subitement,par une adroite et audacieuse contraction, M. de Pongerville produit enlongueur ce qu’il exécutait en largeur ; saphysionomie, tout à l’heure aussi vaste que cellede Ducis, devient en un clin d’oeil aussi longue que celle dePaganini ; il souriait il n’y a qu’un instant,à présent il est féroce. - Etrange !Etrange ! Un quart d’heure s’écoule, commeà l’ordinaire, dans la contemplation de cephénomène. M. JOMARD. -Messieurs, avez-vous vu l’enterrement du princed’Oude ? M. REYNAUD. - Mafoi non, et je le regrette beaucoup ; jen’aurais pas étéfâché de déchiffrer les versets peintssur le drap mortuaire. Cela fournit toujours l’occasiond’un petit rapport àl’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. M. LENORMANT. -Moi, j’y ai bien pensé ; mais ilfaisait si froid ! M. BERGER DE XIREY.- Bah ! vous êtes trop frileux ; vousvoudriez toujours être sur votre four à chaux deSaint-Eloi. M. LENORMANT, écarlate de courroux.- Un tombeau, monsieur! un tombeau mérovingien ! Je le soutiens, malgréle corps des ponts et chaussées, malgré tout,malgré… LES CONSERVATEURS.- Allons, Lenormant, allons ! M. JOMARD. - Ah! c’était lacérémonie de l’embaumement de la reined’Oude qu’il fallait voir ! Toutes les femmes de sasuite étaient déshabilléesjusqu’à la ceinture… Les conservateurs s’entre-regardent. M. Haaze rougit. M. DE PONGERVILLE, en largeur. -J’ai failli y aller, maisje n’ai pas trouvé de place dansl’omnibus de la rue du Bac. M. JOMARD. -Vous auriez pu prendre celui des ministères,qui passe par la place de la Concorde, la rue Royale, la rueSaint-Honoré, la rue de la Paix, les boulevards, la rue dela Chaussée d’Antin et enfin la rue de Provence,qu’il parcourt dans toute son étendue pour passerjuste au coin de l’hôtel Laffite. M. DE PONGERVILLE, en longueur. -C’est vrai. M. HAAZE, appuyant solennellement sur lesmots. - Messieurs, cesomniiibus sont trèèèsdangereûûûx par le temps qu’ilfait ; on y prend froâd et l’on risssqued’y gagner la grrriiipppe ! (Il tousse, commepièce à l’appui ; M. Magnin le salue.) M. LACABANE. -Ah çà ! cetteépidémie de grippe esttrès-persistante cette année. M. NATALIS DE WAILLY.- Cela pourrait bien nous amener un peu decholéra. M. JOMARD. -J’ai quelques motifs pour en douter ; il existeen ce moment beaucoup de fièvres typhoïdes, et voussavez, messieurs, que ces deux maladies sont ennemies…mortelles. LES CONSERVATEURS, révoltés.- Oh ! M. LENORMANT. -A bas les jeux de mots ! M. REYNAUD. - Onm’a parlé d’une tisanefort salutaire : c’est une décoction de dattes,édulcorée avec beaucoup de gomme arabique. M. HAAZE. -Mettez-vous d’abord la gomme ou les dattttes ? M. REYNAUD. - Jel’ignore ; mais je le demanderaià ma cuisinière, et je vous le dirai demain. M. HAAZE. - Vousme feriez plaisiiiir. Ici Combat entre et vient mystérieusement annoncerà M. Pillon que Kasangian est à la porte etdésire lui parler. M. Pillon fait un soubresaut etrépond à demi-voix quelques parolesénergiques à Combat, qui sort, - en souriant. La séance continue. M. DE PONGERVILLE, en longueur. - Apropos, messieurs, savez-vouspourquoi il existe une commission qui inspecte en ce moment laBibliothèque ? M. HAAZE, avecinquiétude. - Non. M. MAGNIN, considérantM. Haaze. - Non. M. RAVENEL. - Je le sais, moi, messieurs ; il n’y a rien quidoive nous troubler. Il s’agit seulement de couvrir en verrela grande cour et le jardin, afin de les convertir en une immense sallede lecture. LES CONSERVATEURS, respirant. - Ah !très-bien. M. PILLON. -Encore une salle de lecture ! M. DE MANNE. -Si du moins elle était affectéespécialement aux dames…. M. JOMARD. - Etque l’on vous en confiât ladirection, n’est-ce pas, de Manne ? Ah ! badin ! badin ! (M.de Manne fait une grimace de contentement.) En ce moment, on s’aperçoit que M. Berger deXivrey et M. Paulin Paris se disputent vivement ladécouverte du coeur de saint Louis. - M.Léon Lacabane s’interpose, et cherche àpacifier les deux concurrents. LE RAPPORTEUR.- Messieurs, j’ai là une lettred’un auteur, d’un homme de lettres nomméSaint-Christoly… M. HAAZE. - Jene le connais pas. LE RAPPORTEUR.- Qui s’occupe, prétend-il,d’un travail très-approfondi sur lalittérature dramatique, et qui demandel’autorisation de consulter le Théâtregaillard. M. DE PONGERVILLE, en largeur, et vivement.- Il est en lecture. M. DE MANNE, avec curiosité.- Chez qui ! M. DE PONGERVILLE, embarrassé,mi-largeur, mi-longueur. -Chez une… une de nos dixièmes muses. Ici on entend un bruit sec. - C’est M. Magnin qui selève, en remuant faiblement le bras droit et la jambedroite. Il fait observer d’une petite voix grêlequ’il est attendu à la fabrique desPetits-Pères, et il demande la clôture, enregardant M. Ravenel d’un air suppliant. M. RAVENEL. -Messieurs, l’heure avancée me faitprendre en considération la clôtureprolongée par notre honorable président, M.Magnin. Je mets aux voix la clôture. (Toutes les mains selèvent.) Messieurs, la séance estlevée. * * * M. Magnin se rend à son pèlerinage devant Chevet. A la porte du Conservatoire, M. Pillon se trouve face à faceavec Kasangian, qui lui demande lequel vaut mieux de prononcer corridorou collidor. NOTES: (1) Cet article a été écrit etpublié pour la première fois dans un journal, ily a plus d’une année. Depuis cetteépoque, d’importants changements ont eu lieu dansl’administration et dans le personnel de laBibliothèque. Quelques améliorations, que nousavions indiquées, même avant M.Mérimée et son spirituel rapport, ontété réalisées. Cet articlen’a donc aujourd’hui que la valeur d’unedate ; mais comme tel, il servira plus tard de point de comparaisonentre la Bibliothèque d’autrefois et laBibliothèque d’aujourd’hui. (2) La nouvelle loi a déclaré les fonctions debibliothécaires incompatibles avec tout autre emploi. |