[Octobre 1845]

Comme nous avons donné assez au long dans la

Lecture,numéros de mai, de juillet et d'août 1843, l'analyse littéraire desprincipaux ouvrages de M. de Balzac, indiqué leurs tendances et leurbut, et esquissé la biographie du célèbre romancier , nous ne pouvonsnous répéter ici : nous allons seulement, en quelques lignes, commerésumé et complément des appréciations précédentes, nous servir de cetravail analytique et biographique, en ajoutant, au besoin, nosdocuments propres à ceux déjà publiés.

M. Honoré de Balzac est né à Tours, en 1799, d'une famille pauvre, maisnoble. Il a fait ses études au collège de Vendôme, et il les a achevéesdans une pension parisienne. Sans argent, au début de la vie, avec uneâme riche d'émotions et une imagination de feu, il lui fallut subir lanécessité de sa position : il se fit imprimeur, il encourut tous lesembarras d'une faillite, par suite de mauvaises affaires : harcelé decréanciers, et honnête homme il résolut de, travailler nuit et jourpour combler l'abîme de ses dettes ; il s'improvisa homme de lettres àParis. Pour tout autre moins bien doué, il y eût eu échec complet.

M. de Balzac ne recula devant aucune impossibilité : il se cloîtrapendant sept à huit ans, dans une froide mansarde ; il y entassavolumes sur volumes, sans avoir le droit de les signer de son proprenom. Il en composa ainsi une quarantaine, que les libraires luipayaient d'une façon dérisoire ; à peine gagnait-il de quoi vivremisérablement.

Enfin, à force de travail obstiné, il parvint à éteindre des dettesénormes, et à payer annuellement 8,000 fr. d'intérêt pour des capitauxqu'il a remboursés plus tard intégralement. Ceci est noble et granddans sa vie : aujourd'hui, tout le monde le sait, M. de Balzac est,malgré ses travers d'idées et ses défauts littéraires, le premier et leplus sérieux romancier de la France moderne.

Nous allons juger succinctement le nombre indéfini de ses livres,nouvellement refondus et mis en ordre dans la nouvelle éditioncomplète, illustrée qu'en donne la librairie Hetzel, sous le titregénérique de la

Comédie humaine.

Disons-le hautement tout d'abord : l'

Avant-Proposnous a grandement surpris de la part de M. de Balzac. Il s'y ditprofondément catholique et monarchique. Abrégeons cette profession defoi : « L'homme n'est ni bon ni méchant : il naît avec des instincts etdes aptitudes ; la société, loin de le dépraver, comme l'a prétenduRousseau, le perfectionne, le rend meilleur : mais l'intérêt développeaussi ses penchants mauvais. Le christianisme, et surtout lecatholicisme, étant un système complet de répression des tendancesdépravées de l'homme, est le plus grand élément d'ordre social...L'enseignement, ou mieux, l'éducation par des corps religieux, est legrand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen dediminuer la somme du mal, et d'augmenter la somme du bien danstoute société. »

Dans le reste de l'

Avant-propos,M. de Balzac combat les arguments de la critique religieuse et purementlittéraire qui, dit-il, ne connaissant pas son plan général, s'esttrompée sur ses oeuvres, en l'accusant de matérialisme et desensualisme. Il a voulu, c'est toujours lui qui se défend, peindre toutentier le XIXe siècle, avec ses vices et ses vertus, au moyen de lapassion humaine, qui est l'élément nécessaire de tout roman de moeurs.Or, pour cela, il a dû créer des types bons et mauvais, mêler l'infamieà l'honneur, la fange à l'or pur. En admettant cette explication, nousajouterons que tous ses romans n'en sont pas moins extrêmementdangereux à lire, pour la grande majorité, pour toute la jeunesse,qu'il initie à des scènes d'orgie et de lubricité épouvantables, quandbien même ses héros et ses héroïnes en seraient tardivement punis, cequi n'a pas toujours lieu, il s'en faut. Entrons dans le sommaire dechaque nouvelle ou roman.

I. — 1004. LA MAISON DU CHAT QUIPELOTTE. Il s'agit dans cette

nouvelle d'unvieux négociant en draps, type de probité et de vertuspatriarcales, de M. Guillaume. Or, M. Guillaume a deux filles, Virginieet Augustine. Il marie la première à son commis, Joseph Lebas, unhonnête garçon qui accepte, quoiqu'il aime l'autre soeur, Augustine.Celle-ci épouse, presque malgré sa famille, un artiste distingué, M.Théodore de Sommervieux qui adore sa femme d'abord, puis la délaisse,parce que, élevée bourgeoisement, elle ne comprend rien à l'art ni aumonde aristocratique fréquenté par Théodore. Augustine est uu modèle depiété et de fidélité conjugale, qui aime passionnément son maridédaigneux, et qui meurt de douleur et de désespoir. L'auteur a vouluprouver que l'amour s'éteint vite dans le mariage lorsqu'il y a desmésalliances morales, lorsque les époux vivent dans un monde d'idées etde sentiments opposés. Cette nouvelle ne peut être lue que par despersonnes expérimentées.

II. — 1005. BAL DE SCEAUX. Le comte de Fontaine est un gentilhomme royaliste qui a dévoré soupatrimoine en guerroyant dans la Vendée. Fier et dévoué quand même, ilva à la cour de Louis XVIII où il n'obtient que des sourires, et pasune petite place lucrative. Or, il a une nombreuse famille pauvre qu'ilétablit richement, mais par mésalliance, selon lui, dans lamagistrature nouvelle et ailleurs. Une seule de ses filles a une morguearistocratique inflexible ; elle ne veut épouser qu'un noble titré, unpair de France. Le comte de Fontaine la gâte et l'aime à l'adoration.Emilie de Fontaine rencontre au bal de Sceaux un inconnu, un jeunehomme qu'elle croit noble. Celui-ci la remarque, et déjà il l'aimeéperdument : Maximilien de Longueville est admis dans les nobles salonsde M. de Fontaine, mais l'orgueil d'Emilie triomphe de l'amour ; quandelle apprend que ce charmant jeune homme est dans le commerce, elle ledédaigne ; puis, par des circonstances imprévues, elle sait queMaximilien est vicomte, au moment où il la repousse à son tour, et partpour l'Italie. Emilie, dont le crime de l'orgueil a tué le bonheur,finit par épouser son vieil oncle, un marin grisonnant. Cette histoiretrop détaillée intéresse, et peut être lue par tout le monde.

III. — 1006. LA BOURSE. Un peintre très-distingué, Schinner, tombe d'une échelle placée dansson atelier parisien. Sa blessure est grave, il est sans connaissance.Deux femmes, qui habitent sur le palier de la maison, entendent sachute et viennent le secourir. C'est la mère et la fille, celle-cid'une beauté rare. Le peintre rétabli leur rend une visite, et il voitdes appartements mesquins, où la misère réside, et, à travers cettemisère, il comprend, aux belles manières des deux voisines, qu'ellesn'ont pas toujours été pauvres. Un vieillard à titre nobiliaire faitchaque soir sa partie de wist avec la mère d'Adélaïde, et il perdtoujours. Le peintre épris d'amour pour la jeune fille, joue aussi,perd, puis il s'aperçoit qu'on lui a volé sa bourse pleine d'or.D'affreux soupçons le dévorent, il aimait la jeune fille de la baronnedeRouville, et quelques jours auparavant, d'après un mauvais original,il avait fait pour cette pauvre famille, le portrait du baron, un marinde distinction, c'était un vrai chef-d'œuvre. Schinner est malade ; sapassion trompée le tue en secret, lorsque la baronne l'invite à jouerde nouveau, puis Adélaïde glisse auprès de lui, sans qu'il s'en doute,une magnilique bourse brodée en perles d'or, où ses louis sontrenfermés. Adélaïde avait passé deux nuits à payer le portrait del'artiste. Schinner épouse mademoiselle Adélaïde de Rouville.

Cette nouvelle peut être lue par tous, sauf la réserve et prudencecommandées à l'égard des jeunes personnes pour tous les romans, engénéral, dont le meilleur est souvent dangereux.

IV. — 1007. — LA VENDETTA Ce drame est un des plus saisissants de l'auteur. Le cadre en esttrès-bien rempli, ce qui n'a pas lieu la plupart du temps pour M. deBalzac, lequel ne finit presque jamais ses romans ni ses nouvelles,d'une façon satisfaisante. Bartolomeo di Piombo est un Corse, venu seréfugier en France, avec sa femme et et sa fille Ginevra, parce qu'il atué dans son pays la famille des Porto, par un de ces préjugés férocesnommés vendetta en Corse.

Or, Bartolomeo devient riche à Paris par les soins de Napoléon, soncompatriote, qui se souvient de lui. Ginevra, la fille unique deBartolomeo est une belle et grande artiste dont les progrès en peintureapprochent du génie. La tendresse de Bartolomeo pour sa fille est sansbornes et épanouit le cœur. Mais elle vient à aimer un jeune hommeéchappé au massacre général de sa famille par Bartolomeo, Luigi doPorto. La vendetta du Corse est plus forte que son amour pour sa fille.Il la chasse. Celle-ci épouse, malgré lui, Luigi do Porto. Les deuxjeunes gens tombent dans la dernière misère. Ginevra meurt après avoirdonné le jour à un enfant que la faim a tué. Ceci est horrible dedétails émouvants. Enfin l'époux de Ginevra, au désespoir, apporte àBartolomeo les cheveux magnifiques de sa femme morte, et se brûle lacervelle devant lui. La bonne morale repousse de pareilles atrocités,quel que soit le degré de talent avec lequel elles sont racontées.

V.—1008. — MADAME FIRMIANI. A la bonne heure, à côté du fumier, voici la perle ! Madame Firmianiest la plus noble des femmes, comme la plus belle, malgré les calomniesdu grand monde qu'elle reçoit et qu'elle méprise. Elle a été mariée àun vieillard, mort en Autriche, et qui lui a laissé une fortuneconsidérable ; elle repousse toutes les perfides séductions quil'entourent, et elle se marie secrètement à un jeune homme noble delaTouraine, Octave de Camps. Il a 20,000 fr. de rentes, et madameFirmiani ayant appris que ce patrimoine a été injustement enlevé par lepère d'Octave à des héritiers plongés dans la plus affreuse détresse,elle force son mari à tout restituer, ce qui a lieu. Octave, le cœurheureux et la conscience soulagée, vit dans une mansarde, et étudiepour se refaire une fortune, sans rien demander à un vieil oncle, M. deBourbonne, qui vient le voir. Ce monsieur de Bourbonne est le prototypede quelques gentilshommes du temps de Louis XV, gens d'esprit et deloyauté, si vous voulez, mais qui se vantent de leurs galanteriesimmorales, et regardent la religion et le mariage comme des préjugés.Ce portrait peut être vrai, mais la jeunesse ne peut le lire.

Le motif du mariage secret de madame Firmiani est que, si son premiermari est mort, et elle le sait, elle ne possède pas les pièces du décès; les héritiers de son mari auraient pu, en apprenant sa seconde union,lui enlever tous ses biens immenses, d'autant plus qu'elle n'avait pasd'enfants. Mais les pièces officielles arrivent, et Octave de Camps estpubliquement proclamé l'époux de madame Firmiani.

VI. — 1009. UNE DOUBLE FAMILLE Ce roman est d'une immoralité profonde. La dévotion y est peinte sousles couleurs les plus fausses et les plus tristes. Un prêtre y joue unrôle ridicule. La religion est atteinte au cœur. Enfin, le hérosprincipal du roman, fatigué de la vie, ayant perdu toutes sesillusions, part pour l'Italie, et va ainsi s'ensevelir dans un oubliéternel, après avoir dit à son fils que le défaut d'union entre deuxépoux amène d'effroyables malheurs, et que nous sommes tôt ou tardpunis de n'avoir pas obéi aux lois sociales. Cette conclusion ne suffitpas pour faire oublier les scènes de corruption éhontée qui remplissentce dangereux roman.

[Avril 1846]

(N°1869.) — VII. — LA PAIX DUMÉNAGE. Cette

nouvelle est semée deconversations immorales qui ont lieu dans un bal sous l'Empire. Làassistent des colonels, des généraux de Napoléon, qui cherchent às'enlever réciproquement leurs femmes, sans y parvenir. Il y a unevieille duchesse, madame de Grandlieu, qui continue la tradition desgrandes dames rouées de la régence, dont les paroles parfois, et dontles idées sur le mariage et sur tous les devoirs les plus sacrés,révoltent. C'est un tableau de libertinage doré, qui doit rester voiléà tous les honnêtes gens.

(N° 1870.) — VIII. — LA FAUSSEMAÎTRESSE. Ceci est une histoire d'admirable dévouement. Un comte Laginski,réfugié Polonais, très-riche, a épousé une noble héritière du faubourgSaint-Germain. Il a un ami intime, le comte Paz, qu'il a deux foisarraché au trépas en Pologne. Paz aime le comte Laginski à la vie et àla mort ; il prend les intérêts de sa fortune que le comte dissipefollement ; et, malgré lui, il finit par adorer Clémentine, la femme deson maître ; car il habite chez lui en qualité d'économe. Pazs'apercevant que Clémentine est, de son côté, entraînée vers lui,tremble de manquer à ses devoirs, et, par un sublime mensonge, il avoueà la comtesse, pour qu'elle se détache à jamais de lui, qu'il aime uneécuyère vulgaire du Cirque olympique. La grande dame écoute cetterévélation fausse avec dégoût et mépris. Paz continue à veiller surelle et sur son mari comme une Providence. Elle n'apprend que plustard, lorsque Paz a fui, toute la grandeur et la générosité de sondévouement. Cependant, cette nouvelle ne peut être lue par tous, enraison des scènes grossières de mœurs de Malaga, l'écuyère du Cirque.

(N° 1871.) — IX.— ÉTUDE DE FEMME. Dans ce croquis, il y a une marquise de Listomère, à la fois dévote etmondaine, qui communie et va au bal et à l'Opéra, avec la permission dudirecteur de sa conscience. Il est à remarquer que M. de Balzac, enmettant en scène des prêtres ou des évêques, et ceci arrive souvent,les calomnie ou les ridiculise à plaisir : Que signifie donc saprofession de foi, si explicite, sur le catholicisme qu'il rapetisse etfait mépriser dans ses ministres ?

(N° 1872.) — X. — ALBERT SAVARUS.

Ce roman, publié dans le

Siècleen 1842, et qui se passe à Besançon, est l'histoire dramatisée del'amour contrarié d'une jeune fille noble, de mademoiselle Philomène deWatteville, descendante du fameux abbé historique de Watteville, pourun jeune homme de la plus haute distinction, Albert Savarus. Philomènecommet des crimes inutiles afin d'arriver à son but, et fait le malheurd'Albert, qui va se renfermer à jamais dans la Chartreuse de Grenoble,après avoir tout pardonné.

Des scènes d'opiniâtreté de caractère, de déplorables conflits entrePhilomène et madame de Watteville, encore une dévote étroite et sansjugement, discréditent l'autorité maternelle, comme aussi de trop vifstableaux de passion rendent ce roman dangereux à lire.

(N° 1873.) — XI. — LESCÉLIBATAIRES. — LE CURÉ DE TOURS. Cette histoire est une lutte grotesque entre l'excellent abbé Birotteauet l'abbé Troubert, que M. de Balzac pose en prêtre ambitieux etdissimulé, lequel arrive à déposséder Birotteau de l'amitié demademoiselle Gomord, encore une dévote qui prête à rire, et tient chezelle un pensionnat d'ecclésiastiques. L'abbé Troubert devient grandvicaire, à force de basses intrigues où se mêlent des femmes du grandmonde, et le pauvre abbé Birotteau, un modèle de vertus, mais en mêmetemps un vieillard crédule et sans intelligence, est, d'un bout àl'autre, la victime de son implacable ennemi. Tout cela est ennuyeux àlire à force de longueurs. de détails saugrenus, invraisemblables,faux. Ici les ministres du ciel sont ou ridicules ou pervers.

(N° 1874.) — XII. — LESCÉLIBATAIRES. — UN MÉNAGE DE GARÇON.

Voici une histoire orgiaque, hideuse, et, en vérité, nousne comprenons point l'auteur qui déclare avoir la prétentiond'enseigner les masses en écrivant de pareilles turpitudes. C'est uneironie diabolique. Il y a dans ce roman volumineux, un monstre,Philippe Bridau, un ancien officier de Napoléon, qui ruine sa pauvremère, joue, vole, se bat en duel, mène une vie de libertin et descélérat, arrive à la fortune, devient noble et riche à millions,tandis que sa mère, qui l'adore par aveuglement, meurt de misère dansun galetas, et méconnaît un autre de ses fils, Joseph, un peintreremarquable, aussi haut par le coeur que par le talent. Il y a encoreun vieil oncle, celui de Philippe Bridau, un imbécile qu'une courtisanedomine... Nous ne pouvons remuer tant de fange accumulée. Ce livreinspire à la fois du dégoût et de l'horreur. L'auteur déclare qu'il avoulu prouver par là la nécessité du pouvoir paternel dans la familleet moraliser le peuple ! C'est incroyable, mais c'est écrit en tête duroman dédié à feu Charles Nodier !

(N°1875.) — XIII. — LESPARISIENS EN PROVINCE. — L'ILLUSTRE GAUDISSART. Ceci n'est qu'une assez mauvaise plaisanterie en actions. L'auteur avoulu peindre en profil le portrait du commis voyageur qui va, avec sonéloquence universelle et ses formules vides, pleines d'

ithos et de

pathos,prendre à la glu de ses promesses les crédules provinciaux. Gaudissartest un type de commis voyageur ; il fait des abonnements aux journauxde toutes les couleurs, il prêche sur tous les tons, et change d'idéeset d'opinions à volonté ; il se rend à Tours et dans la banlieue decette ville, où un Molière du pays le mystifie très-adroitement. Cettenouvelle drôlatique pourrait amuser s'il n'y avait une courtisane,maîtresse de l'illustre Gaudissart. M. de Balzac ne peut fabriquer unroman sans l'intervention de ces tristes créatures.

(N°1876.) — XIV. — LES PARISIENSEN PROVINCE. — LA MUSE DU DÉPARTEMENT.

Ce roman, publié l'an passé dans le

Messager, journal officiel dugouvernement, soulève à peu près autant de boue que celui d'un

Ménage de Garçon, inséréprécédemment dans la

Presse.Madame de la Baudange, une femme noble, mariée à un vieillard froid etstupide, abandonne son mari pour un journaliste, Poulteau , un drôlesans cœur, usé dans tous les vices et tous les excès, et de Savernevient habiter Paris avec lui ; puis, humiliée, déshonorée par cet hommequi court les tripots et les parties scandaleuses, elle se rapproche deson mari débonnaire qui l'accepte avec joie, elle et ses deux enfants.Ce roman, d'une immoralité nue, est souvent écrit en jargon, en argot àla mode. C'est ainsi que M. de Balzac se dit catholique et religieux.Quelle dérision !

(N°1876.) — XV. — LES RIVALITÉS. — LA VIEILLE FILLE.

Ce fastidieux roman, étalé, il y a environ trois ans, dansles colonnes du feuilleton de la

Presse,respire, d'un bout à l'autre, un libertinage effronté. MademoiselleCormon est une vieille fille, dévotement niaise, d'Alençon. — Toujoursdes dévots et des dévotes ! — Elle est très-riche. Un vieux chevalierde Valois, ou soi-disant tel, qui met du rouge et vit de son gain aujeu, la courtise et voudrait pour tout au monde l'épouser ; maiselle est recherchée,d'autre part,d'un certain républicain, nommé duBousquier, un bourgeois parvenu, un libertin qui ne croit à rien et queles excès ont usé. Elle finit par épouser du Bousquier, après unedéconvenue qui la foudroie. La plupart des peintures de ce roman sontrepoussantes d'analyses sensuelles, et traversées, çà et là, decourtisanes impures. Le livre de la

VieilleFille est d'un style pâteux et diffus.

[Juin 1846]

(N° 1983.) — XVI. — LE CABINETDES ANTIQUES. M. de Balzac a voulu peindre ici un de ces caractères de fer de lavieille noblesse qui, malgré deux révolutions, vivent tout entiers dansla France féodale, et dont la pauvreté est trop fière pour commettre lecrime d'une mésalliance. Le caractère du marquis d'Agrignon et de sasoeur, qui s'obstine à garder le célibat, quoiqu'elle soit recherchéepar de hauts partis de la finance, est très-bien tracé. Ce romanrenferme un personnage du plus grand intérêt, le notaire Chenel qui seruine complétement pour subvenir aux dépenses forcées, aux excès detoutes sortes du jeune Victurnien, fils unique du marquis ; Victurnienest arraché au déshonneur, au bagne même, par l'excellent Chenel, et ilfinit par entrer dans la roture. Ce livre, qui contient de belles pagessur la noblesse ancienne, parce qu'elles sont vraies, la dégrade commeà plaisir, en étalant les vices du jeune Victurnien et en lesexagérant. La lecture de ce roman doit être interdite à la jeunesse.

(N° 1984.) — XVII. — LE LYS DELA VALLÉE. Ce roman, un des mieux écrits de l'auteur, renferme un beau et grandcaractère de femme, celui de la comtesse de Mortsauf, qui meurt pure etentre les bras de la religion, quoique adorée par un jeune hommequ'elle aime. Les devoirs de la femme mariée et de la mère y sontpeints sous de vives couleurs et avec une éloquence pleine de passion.Madame de Mortsauf est une perle enfouie au fond d'une campagne, dansun vieux château en Touraine. Des scènes de sentiment trop ardentempêchent pourtant qu'on mette ce roman entre les mains de la jeunesse.

(N° 1985.) — XVIII. — URSULEMIROUET. Ce livre, comme idée juste, est un des meilleurs de l'auteur. Ursuleest une toute petite fille élévée dans des sentiments religieux etcatholiques. L'exemple de ses vertus naissantes convertit à la longueson vieil oncle, un voltairien, qui veut lui laisser sa fortune, et quien est empêché par de sourdes intrigues de famille. Le profil très-biendessiné du curé Chaperon offre le modèle parfait des humbles apôtresdes campagnes. Nous remercions sincèrement M. de Balzac de la sincéritéavec laquelle il a peint cette belle vie, toute de charité, desimplicité et d'amour, du curé Chaperon. Quand le parti pris n'entraînepas l'auteur, il a une éloquence qui émeut l'âme et la repose doucementdes scènes lubriques et dangereuses qu'il étale trop souvent auxregards. Il y a dans cette oeuvre, que tous peuvent lire, une questionde magnétisme très-bien traitée, et des réflexions vraies sur leshéritages et les abus que le Code civil ne peut réprimer.

(N° 1986.) — XIX. — EUGÉNIEGRANDET. Voici le chef-d'oeuvre de M. de Balzac. Ici, rien d'oiseux, rien defaux. Le caractère du père Grandet, de Saumur, de cet ignoble avare deprovince, est peint de main de maître, et, depuis Molière, aucuncaractère n'a été aussi savamment, aussi profondément tracé. Le pèreGrandet meurt possesseur de 18 millions de fortune, et il laisse sonfrère, Grandet, de Paris, se brûler la cervelle par suite d'unefaillite qui réduit son fils à la mendicité. Madame Grandet, de Saumur,et Eugénie, sa fille, sont deux saintes, deux martyres résignées,auxquelles l'avare enlève tous les plaisirs permis à leur position. Lesintrigues qui s'agitent pendant la vie de Grandet et après sa mortautour de la riche héritière, à la main de laquelle prétendentplusieurs jeunes gens des familles les plus considérables de Saumur,sont d'une vérité frappante. Cet ouvrage n'a rien d'immoral.

(N° 1987.) — XX. — PIERRETTE. Ce roman est l'histoire d'une jeune fille pauvre qui abandonne laBretagne, pour venir habiter Provins, auprès de deux célibatairesriches, retirés du commerce parisien. Pierrette devient une lamentablevictime de ses parents qui la tuent, à force de mauvais traitements etd'humiliations incessantes. Elle expire à quatorze ans, innocenteet pure, et en pardonnant à ses bourreaux. Pierrette est le portraitidéal de l'amour angélique, de la franchise et de la naïveté d'unejeune fille bretonne. Par malheur, l'injustice et le crime triomphentdans ce livre qui, du reste, renferme de belles pages, pleines de coeuret de sentiments élevés.

(N° 1988). — XXI. — LES DEUXPOËTES.

Lucien de Rubempré est un poëte, très-beau garçon, auxformes apolloniennes ; il fait des vers charmants, à Angoulême, mais ilest pauvre. Sa mère est une femme de peine et s'appelle Chardon. Lucienest introduit dans les salons de madame de Bargeton qui l'aime parvanité et qu'il adore. Lucien possède à Angoulême un ami, un autrepoëte dans un genre différent, un imprimeur, nommé David Séchard, quirêve le progrès de son art, et consume ses forces dans une inventionqui doit le rendre millionnaire. David est épris de la soeur de Lucien,d'Ève, et il l'épouse, après avoir succédé à son père, un avare qui estle pendant du père Grandet de Saumur, sauf les nuances du caractère.Lucien, fou d'amour pour madame de Bargeton, la suit à Paris, la têtefarcie d'idées de gloire et de fortune.

(N° 1989.) — XXII. — UN GRANDHOMME DE PROVINCE A PARIS. Ce livre est la deuxième partie du roman de Lucien de Rubempré.L'orgueil ultra-aristocratique de madame de Bargeton repousse Lucienque la désillusion, le désespoir et la misère atteignent dans la grandeville. Lucien se fait journaliste et vend son talent au premier venu.Il réussit d'abord, courtise les actrices, mène une vie de lion, dîneau Café de Paris ; puis la jalousie et l'envie le poursuivent avecacharnement. Au bout de quelques années, il est sans ressource, blasésur tout : il a le coeur et le cerveau vides, et les orgies l'ontvieilli de trente ans. M. de Balzac a fait dans cet ouvrage un tableaudu journalisme et des écrivains de la presse contemporaine, hideux devérités crues et d'une hardiesse qui lève tous les voiles. Nousregardons pour notre compte cet effrayant tableau, à part les épisodescyniques qu'il contient, comme une bonne action, car il est temps queles honnêtes gens connaissent à fond les hommes vils, les platesintrigues qui les dirigent, par l'influence délétère de l'idée écrite.Les journalistes, en particulier, n'ont jamais pardonné à l'auteurcette peinture d'eux-mêmes, copiée sur le vif, et depuis ils se sontrués à l'envi sur son talent incontestable. Enfin, Lucien humilié,réduit à l'état de mendiant, quitte Paris dans une nudité presqueabsolue, et retourne à Angoulême auprès de sa famille.

[Juillet 1846]

(N° 2050.) — XXIII. — EVE ETDAVID. Ici, et c'est la troisième partie de ce roman, l'auteur nous initie auxsouffrances de l'inventeur de province. David Séchard, qui continue sonpère, le vieil avare, est contraint, en raison de ses mauvaisesaffaires, de céder son invention aux frères Caiotet, des imprimeursriches, qui sont ses rivaux à Angoulême. Le père de David cultive sesvignes, amasse écus sur écus, se plaint sans cesse de son dénûmentprétendu, et abandonne son fils à la merci des misérables quil'exploitent et le volent. Quant à Lucien, sa vie est impossible àsupporter. Il prend la résolution de se noyer ; et il va l'exécuter,quand un hasard lui fait rencontrer, en dehors de la ville d'Angoulême,une calèche élégante dans laquelle se trouve un chanoine de Tolède,l'abbé Carlos Herrera, bandit qui s'est déguisé et a pris un faux nomet qui n'est autre qu'un ancien chef de voleurs de Paris, Vautrin undes personnages du

Père Goriot,de M. de Balzac. Le chanoine, une sorte de Méphistophélès en soutane,un être dégénéré et qui ne croit à rien, excepté au génie du mal,combat le suicide de Lucien, et l'emmène de nouveau avec lui à Paris,en lui promettant toutes sortes d'honneurs, s'il veut suivre sesconseils à la Talleyrand.

Outre l'invraisemblance de cette rencontre, et celle plus absurdeencore d'un galérien transformé en chanoine-diplomate, ce roman estsemé d'immoralités qui ne peuvent être lues par les personnes qui serespectent.

(N° 2051.) — XXIV. — LE PÈREGORIOT. L'auteur a traîné ici la paternité, ce sentiment sublime, dans la boue.Le père Goriot est un ancien vermicellier, qui se retire des affairesavec 50,000 fr. de rentes. Il a deux filles qu'il marie richement,qu'il aime avec passion, et qui le réduisent froidement à la mendicité.L'amour du père Goriot pour ses deux filles, la baronne de Nucingue etmadame de Restaut, est monstrueux et impossible. Goriot non-seulementse ruine pour elles, lorsqu'il sait qu'elles le méprisent et qu'il leurfait honte, mais il leur procure des amants ! Ce livre est une sentinede corruption, où les plus nobles instincts du coeur sont raillés ettraités de niaiserie. Le Vautrin dont je vous ai parlé commence dans ceroman, chez une vieille femme du quartier latin qui tient unrestaurant, à débiter ses maximes de scélérat sur les choses les plussacrées d'ici-bas

(N° 2052.) — XXV. — HISTOIRE DESTREIZE FERRAGUS. Ce roman, ainsi que les deux qui vont suivre, est l'histoire effrayanted'une corporation occulte de bandits, exploitant la capitale, seprêtant un mutuel secours, qui semble miraculeux, dans chacun de leurscoups de main particuliers. Ici, Ferragus, chef des dévorants, est unancien repris de justice, comme Vautrin : il vole, il tue impunément :il se déguise et s'introduit partout, dans les mansardes comme dans lessalons les plus brillants. Il a une fille, madame Jules qui a épousé unhomme honnête et riche, M. Desmarets qui adore sa femme. Or, madameJules voit souvent en cachette son père, banni de la société, etcelui-ci a pour sa fille une passion profonde. L'amour de madame Julesest pour ce bandit l'univers entier. M. Desmarets s'aperçoit desdisparitions fréquentes de sa femme, de ses rendez-vous mystérieux, etil devient d'une jalousie furieuse. La pauvre madame Jules supportetout en silence, et meurt victime de son dévouement peur son père, sansoser révéler à son mari le nom abhorré de celui qui lui a donné le jour.

Les souffrances intérieures de madame Jules, l'héroïsme chrétien qui larend résignée, sont exprimées avec un sentiment et une éloquence quiarrachent des larmes. C'est une des oeuvres les plus saisissantes etles plus morales de M. de Balzac.

(N° 2053.) — XXVI. — LA DUCHESSEDE LANGEAIS. La duchesse de Langeais est une grande coquette du faubourgSaint-Germain, qui n'a jamais aimé personne et tend à tous ses piègesde séduction. Elle admet particulièrement dans ses bonnes grâces legénéral de Montiveau, un officier de l'empire, un homme d'une trempetoute militaire, un caractère de fer. Le général sent naître en lui unepassion brûlante pour la duchesse : elle-même est prise à cette flammedont elle a ri pendant toute sa vie ; mais des circonstancesmatérielles empêchent le général de croire à l'amour vrai de laduchesse. Il la repousse dédaigneusement, et celle-ci, pour se punir ducrime de la coquetterie, va se cloîtrer dans un couvent de femmes, enEspagne. Le général, aidé d'hommes appartenant à la secte desDévorants, tente, pendant la nuit, l'escalade du couvent, bâti à picsur une haute montagne. Il y parvient, mais la duchesse, qui n'est plusque soeur Thérèse, est morte depuis quelques heures. Le généralMontiveau ne trouve plus qu'un cadavre qu'il enlève et fait transporterà Paris. Il y a dans ce livre de belles pages sur l'excellence de lavie monastique, de la vie contemplative, qui fait oublier des intérêtsterrestres à mesure que l'âme monte vers la sphère du ciel. Quand il leveut, l'auteur comprend et développe à merveille la puissance et lagrandeur des institutions catholiques.

(N° 2054.) — XXVII. — LA FILLEAUX YEUX D'OR.

Ce roman est un imbroglio sanglant où rien n'estclairement défini. Qu'il nous suffise de dire qu'un jeune roué dusiècle, un lion, Henri de Marsay, beau garçon qui ne croit à rien etqui a tous les vices, aime une charmante enfant mystérieusunent cachéedans un hôtel somptueux de la rue Saint-Lazare. Cette enfant est lafille d'une esclave de sa soeur, qu'il ne connaît pas, car il l'aperdue de vue depuis longtemps, et de Marsay est un fils naturel. Or,par toutes sortes de ruses et d'adresse surprenante, il pénètre dansl'hôtel et voit la

Fille aux yeuxd'or.Cet amour est surpris, et la pauvre Paquita Valdès, c'est son nom,expire dans des supplices atroces qui lui sont infligés par samaîtresse arrivant de Londres, et qui est justement la soeur de Henride Marsay. Ce roman est tout simplement absurde, de tout point immoralet impossible.

(N° 2055.) — XXVIII. — LECOLONEL CHABERT. Ceci est un roman historique, émouvant et plein de péripéties. Ils'agit d'un vieux soldat de l'empire que sa femme croit avoir été tué àEssling, avec le grade de colonel et l'amitié de Napoléon. Elle épouse,en toute sûreté de conscience, le comte Férand ; puis, un beau jour, lecolonel Chabert, échappé à la mort par prodige, revient à Paris,enhaillons et demande sa femme effrayée, qui le repousse. De lâchesintrigues sont ourdies par la comtesse et son homme d'affaires pour quele colonel Chabert, dont le signalement a été reconnu, s'ensevelissedans l'obscurité et laisse à sa femme l'immense fortune qu'ellepossède, grâce à sa bravoure récompensée par l'empereur. Le colonel,homme de coeur, désespéré de voir tant de bassesse dans la femme qu'ila aimée, consent à tout, reste mort civilement, et finit ses jours dansla maison de fous de Bicêtre. Chacun peut lire cette triste histoire.

(N° 2056.) — XXIX. — FACINO CANE. Ceci n'est qu'une nouvelle assez courte. Facino Cane est un pauvrejoueur de flûte italien, aveugle. Il a été sénateur de Venise et avaitle droit de devenir doge. L'amour l'a fait jeter en prison, dans une deces prisons obscures, humidèes et mortelles, où il a langui pendantvingt-deux ans ; puis il a pu, à force de courage et de patience,percer l'épaisse cloison de son cachot, pénétrer dans un souterrain dela république qui renfermait d'immenses tonnes d'or, en emplir des sacsénormes, et après avoir gagné le geôlier par l'appât de ce métaltriomphant, s'embarquer pour la France et y arriver en sûreté. D'autresmalheurs l'accablent pendant la révolution française et le réduisent àla misère. Voilà tout. Cette nouvelle écourtée ne prouve rien etn'offre qu'un intérêt très-minime. Elle ne finit pas, comme la plupartdes oeuvres plus longues de l'auteur.

(N° 2057.) — XXXI [?].

— LA MESSE DE L'ATHÉE. Un illustre médecin, Desplein, une des gloires contemporaines, avantd'arriver au pinacle de la renommée, a beaucoup souffert : la misèrel'a atteint de ses pointes acérées ; il a longtemps végété dans unemansarde froide et délâbrée, sans vêtements et sans pain. Un pauvreporteur de Saint-Flour, témoin des souffrances de l'étudiant, en apitié, lui prête quelques écus et subvient avec toute sorte decompatissance et de générosité à ses pressants besoins. Desplein,cependant, triomphe des obstacles semés sur sa route et est proclamébientôt une des célébrités de la science médicale. Son obscurbienfaiteur, homme d'une religion admirable et d'une foi sublime,quoique sans instruction aucune, le porteur d'eau Bourgeot, meurt, etDesplein, l'ayant assisté à sa dernière maladie, est témoin descraintes que le brave homme exprime sur son salut éternel. Bourgeotparle à Desplein, l'athée, de l'efficacité des messes pour le repos desâmes. Le médecin ému, pour s'acquitter envers son cher Bourgeot, chaqueannée fait célébrer à Saint-Sulpice plusieurs messes, selon les voeuxdu porteur d'eau. Quoique athée, le médecin s'y rend, se recueille etprie Dieu pour son bienfaiteur décédé. Ce petit roman est délicieux dedétails vrais et sentis.

II

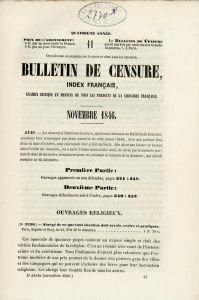

Autres critiques des oeuvres de Balzac

parus dans le Bulletin de censure

(Septembre 1844 - Novembre 1846)

~ * ~

[Septembre 1844]

208. SPLENDEURS ET MISÈRESdes courtisanes. — Esther, — par M. de Balzac, 3 vol. in-8.

M. de Balzac s'est imposé la tâche de peindre dans ses romans lesridicules, les travers, les vices et les crimes qui s'agitent au seinde notre société moderne. La tache était rude, et il s'en acquitte avecun courage qu'on ne saurait contester ; mais il nous semble qu'ilaurait pu nous représenter les moeurs contemporaines sans en rendre lapeinture immorale, comme il le dit lui-même, dans la préface de cetouvrage, où les existences des espions et des filles entretenues sontretracées avec une vérité peut-être un peu

trop vraie.

L'auteur se flatte qu'on lui rendra justice en raison de l'art et

dessoins de ses mises en scène, de sa patience à rechercher le comique, etde l'amour du vrai avec lequel il a trouvé les beaux côtés du caractèrede la courtisane, du criminel et de leurs entourages.

Nous l'aurions très volontiers dispensé, pour notre part, de ce derniersoin, car nous ne voyons pas ce que la société peut gagner à voir lesvices et les corruptions qu'elle recèle représentées sous leur beaucôté.

Il faut convenir que M. de Balzac fait preuve, en parlant ainsi, d'unegrande naïveté, et qu'il invoque là de singuliers titres ! En quoi doncl'art de grouper les figures, la recherche du comique et l'amour duvrai, de ce vrai comme l'entend l'auteur, pourraient-ils constituer uneoeuvre sérieuse, complète, utile ? Et la moralité, ne compte-t-ellepour rien ? Il est vrai que, si l'on en croit M. de Balzac, onsuspendra tout jugement sur chacun de ses ouvrages, pris à part, on neles considérera que comme autant de chapitres destinés par leur réunionultérieure, à former un tout, et, en attendant, à prouver une véritéisolée, à développer, chacun séparément, une pensée générale, et à laconduire parallèlement et par des routes diverses à la conclusiondernière.

En effet, les livres de M. de Balzac ont cela de particulier qu'ilsfinissent presque tous sans que leurs personnages aient achevé leurrôle et aient disparu de la scène. On est tout surpris d'arriver aubout du roman au moment où l'action est le plus engagée, où les filssont le plus enchevêtrés, où l'intérêt est le plus excité. Il ne manqueplus que ces mots :

La suiteprochainement, pour leur donner toute l'apparence d'unfeuilleton.

Nous n'avons point à nous expliquer sur le mérite de ce système, dontle principal, peut-être, est de pousser à la vente, par la nécessité,pour ceux qui y tiennent, de chercher dans les ouvrages antérieurs,l'intelligence complète des volumes subséquents.

En vain l'auteur dit-il que,

quandau jugement définitif, à la morale, au sens, il ne se fera pas attendre; ce n'est point assez, il faut que chaque ouvrage porte avec lui saconclusion, son enseignement. Or, savez-vous ce qui arrive ? Enattendant la morale que nous annonce M. de Balzac, et qui peut êtrefort bonne, chaque lecteur tire la sienne, qui peut être fort mauvaise,attendu qu'on le laisse sans guide au milieu de ce conflit de tant depassions ; puis, quand la morale de l'auteur viendra, il sera troptard, le mal sera fait : quel remède alors ? Voilà où le conduit cequ'il appelle

la philosophie de sonoeuvre.

Dans le livre des

Splendeurs etMisères,M. de Balzac met sur la scène une courtisane purifiée par un amourprofond qui se résout en un suicide pour échapper à une infidélitéforcée. Autour de cette figure, à laquelle nous croyons que l'auteur aattaché trop d'intérêt, s'agitent, en première ligne, la terriblefigure d'un forçat déguisé en prêtre, qui a pris soin d'Esther, l'afait baptiser, car elle ne l'était pas encore, et lui a fait faire sapremière communion, pour

la livrerle lendemain,à titre de courtisane, à celui qu'elle aime ; en seconde ligne, unjeune homme que le forçat a arraché à une mort volontaire, pour lepousser à la fortune et aux honneurs par le chemin du vice ; puis,viennent, sur le troisième plan, trois variétés d'espions, et un richebanquier juif auquel chacun prétend vendre Esther, dont il estéperdûment épris, et qu'il finit par payer un millionn sans en êtreplus avancé.

Le roman finit au moment où le forçat et son protégé sont arrêtés etconduits à la Force sous la double prévention d'assassinat et de vol.On voit que ce n'est qu'une suspension ; la suite viendra lorsquel'auteur en sera aux scènes de la vie judiciaire. Quant à la morale dulivre, quoique M. de Balzac prétende qu'elle viendra plus tard, nousprétendons, nous, qu'elle est déjà venue, on peut en juger dès àprésent par le caractère des principaux personnages dont nous venons detracer la simple silhouette.

Nous devons examiner prochainement, et dans chacune d'elles, lesoeuvres complètes de M. de Balzac ; en attendant, nous voulons donner ànos lecteurs une idée de ses principes. Voici quelques phrases prisesau hasard dans l'ouvrage ci-dessus, et qui peignent parfaitementl'excentricité de l'auteur, sur la morale, sur les femmes et sur lapolitique.

Il met le blasphéme suivant dans la bouche du forçat déguisé en prêtre: « La fille repentie sera toujours une mystification ; s'il s'entrouvait une,

elle deviendraitcourtisane dans le Paradis. »

Plus loin, l'auteur dit lui-même cette monstruosité sociale : « Unepolice

préventive serait unbienfait pour un pays. »

Enfin, parlant de la soeur d'un de ses personnages, il dit : «

Quoiqu'âgée d'environ

vingt-cinq ans,

elle avait gardé de la fraîcheurde la

jeunesse. »

Ne croirait-on pas qu'il s'agit d'une femme de quarante ans ? Est-ceque l'auteur aurait été élevé, par hasard, dans l'Arabie Pétrée, ouautres climats torrides, où les femmes sont mères à dix ans, etvieilles à vingt ?

[Janvier 1845]

392. MODESTE MIGNON, oules trois amoureux, par M. H. de Balzac. Paris, Chlendowski, 4 vol.in-8.

Modeste Mignon est une jeune provinciale qui, exaltée par la lecturedes romanciers contemporains, s'éprend d'une belle passion pour unpoète parisien qu'elle n'a jamais vu, mais qu'elle juge d'après lesvers qu'il a publiés. Elle ne craint pas de lui adresser une longuelettre dans laquelle elle lui déclare son amour et lui expose lesthéories les plus singulières. Le poète, qui mène à Paris la vie, à lamode, et dont le coeur est loin d'être aussi

angélique que ses productions, n'aguère le temps de répondre à cette

petitefille,et il charge de ce soin son secrétaire. Celui-ci continue longtemps lacorrespondance au nom de son patron, et finit par devenir lui-même toutde bon amoureux. Les choses en sont là lorsque Modeste Mignon héritetout à coup d'une fortune considérable, ce qui amène à ses pieds, outreun grand seigneur, le fier poète en personne ; mais, ayant découvert levéritable auteur de la correspondance, elle évince les deuxcompétiteurs et épouse le pauvre secrétaire.

Il y a dans cette donnée quelque chose d'original et de vrai, maismalheureusement les personnages sont présentés sous un jourcomplétement faux, à l'exception du poète, qui est peint de main demaitre et qui constitue un type particulier à notre époque.

Le style de ce roman est encore plus prétentieux, plus incorrect, plusrelâché, plus enchevêtré et plus pâteux que dans la plupart des autresproductions de M. de Balzac. Certaines phrases sont de vrais modèles degalimathias.

Ce roman doit être sévèrement interdit aux jeunes personnes.

[Janvier 1846]

1664. — HONORINE, par H.de Balzac.

Honorine n'est qu'unrécit, une histoire racontée au milieu d'un salon, et dans laquelle M.de Balzac s'efforce de mettre en action ses utopies et sentencesmatrimoniales dont il nous a donné un si triste échantillon dans sa

Physiologie du mariage. Il y a loinde la

Peau de chagrin, des

Scènes de la vie de province, etc.,à

Honorine et aux

Paysans, ce malheureux ouvrage qui,espérons-le du moins, ne sera jamais terminé.

Honorine est une jeune femme qui a quitté la maison conjugale poursuivre un séducteur. Bientôt abandonnée elle-même, et n'ayant que peude ressources, elle se résigne à faire des fleurs artificielles etarrange sa vie dans l'isolement le plus complet. Son mari, qui occupeun des premiers postes de la magistrature, veille pendant sept ans avecune sollicitude paternelle sur l'existence de cette femme qu'il aimetoujours. C'est lui qui, sous un faux nom, lui loue à vil prix la joliemaison qu'elle habite à Paris ; c'est lui qui fait acheter par unemarchande à ses gages les fleurs qu'Honorine confectionne chaque jour,et qu'elle vend ainsi dix fois leur valeur. Le comte Oscar parvient decette façon à rendre à sa femme une partie du luxe auquel elle arenoncé. Tout à coup Honorine apprend les bienfaits dont elle estredevable à la tendresse de son mari. D'abord elle veut fuir ; elleveut se tuer ; enfin , après plusieurs lettres et pourparlers, elle sedécide à rentrer sous le toit conjugal, mais en annonçant bienofficiellement qu'elle mourra. Un an après, elle devient mère ; maiscela ne change rien à sa détermination , et trois années ne se sont pasécoulées depuis sa réconciliation avec son époux, qu'Honorine se laissemourir tranquillement de consomption, ou de la poitrine, ou d'unanévrisme ; l'auteur nous laisse sur ce point intéressant dans un douteaffligeant. Comme l'histoire d'Honorine ne formait qu'un volume etdemi, et que M. de Balzac en avait vendu deux à son libraire, M. deBalzac a complété le second volume à l'aide d'une oeuvre inintelligiblequi a pour titre :

Un Prince deBohême, auquel nous avouons humblement que nous n'avons riencompris. En résumé,

Honorineet

un Prince de Bohêmeforment un tout d'une immoralité incontestable.

[Février 1846]

1741. — PETITES MISÈRES DE LAVIE CONJUGALE, par H. de Balzac. Ce livre est un supplément, une sorte de post scriptum à l'ouvragemalheureusement si connu de la

Physiologiedu mariage du même auteur.

LesPetites Misères de la vie conjugalesont peut-être bien écrites, riches d'observations fines et de détailsvrais, tout cela est possible ; mais nous ne voulons pas même discuterle mérite littéraire d'une oeuvre aussi profondément immorale quecelle-ci; nous nous bornerons à mettre sévèrement à l'index, ce roman,cette esquisse de moeurs, cette physiologie ou cette biographie, commeon voudra l'appeler ; et pour motiver ce jugement, nous dirons : qu'enle lisant une femme y apprendrait à oublier ses devoirs, et un homme, àse jouer des sentiments les plus sacrés. Si l'on veut en outreconnaître notre opinion personnelle et nos impressions intimes, nousajouterons que les

Petites Misèresde la vie conjugalenous ont beaucoup ennuyés, et que nous ne savons rien de plus triste etde plus pénible à lire que le récit de ces plaies sociales, analyséesfroidement comme le poison déposé au fond d'un vase par un chimiste, etréduites en questions algébriques, terminées par un axiome dont nousvoulons nier l'évidence.

[Octobre 1846]

(N° 2219.) — LA COUSINE BETTE,ou les Parents pauvres, par M. de Balzac.

La lecture des romans de M. de Balzac est toujours très-mauvaise pourl'esprit qu'elle fausse, aussi bien que pour le coeur qu'elle flétritou désole. Du reste, ces misérables productions dont le public serepaît avec une sorte de rage, sont un peu plus ou un peu moins dans legoût dépravé du jour. La

CousineBette, publiée dans le

Constitutionnel,nous montre peut-être moins d'excentricités que beaucoup d'autresproduits du même auteur. On y voit des peintures trop vraies dessommités de l'aristocratie de notre époque. La classe moyenne, quifournit tant de parvenus grotesques, y dévoile les roueries de songrossier libertinage. Nous avons assurément des types de ce baronHulot, qui ruine sa famille et vole les deniers de l'état pour gorgerde viles et odieuses courtisanes. On citerait aussi plus d'un Crevet,riche parfumeur retiré, aspirant aux dignités municipales, etpataugeant néanmoins, malgré ses cheveux blancs, dans la débauche laplus honteuse. On trouverait encore quelques ménages comme celui desMarneff, où le mari spécule froidement et sans aucune pudeur sur lesdésordres lucratifs de sa digne moitié. Tout cela n'est que trop vrai ;mais on ne peut concevoir que, pour l'amour de l'art, on se décide àfouiller dans cette boue fétide. Il en est de cela comme des

tableaux vivants,exhibition théâtrale dont on a souillé les regards avec autorisation dela police. Tout cela est réel, tout cela est nature, oui sansdoute ; mais tout cela doit se cacher.

Quant au caractère de cette vieille fille, qu'on appelle la cousineBette, caractère qui n'est pas non plus hors nature, mais qui est d'uneperversité raffinée qu'on rencontre assez rarement pour le repos desfamilles, nous ne nierons pas qu'il ne soit peint avec une grandehabileté de pinceau. Mais encore un coup, c'est un monstre qui appliquetoutes ses facultés à la vengeance et qui parvient, avec tous lesdehors de la bonté, à causer tous les malheurs de ses parents. N'est-cepas là de bien bons modèles à mettre sous les yeux. de la sociétéactuelle ?

(N° 2221.) — LA FEMME DESOIXANTE ANS, par H. de Balzac.

La

Femme de soixante ansn'occupe qu'un volume et demi de l'ouvrage de M. de Balzac, l'autremoitié se compose d'une histoire ayant pour titre :

Une Chambre à coucher au seizièmesiècle,et de plusieurs articles renfermant les physiologies de l'épicier, dunotaire, de l'avoué , etc., et de la femme de province. Tout cela estpeut-être très-savant ; mais à coup sûr, c'est fort ennuyeux, etentremêlé de dissertations psychologiques sur l'amour platonique etl'amour des sens qui en rendent la lecture on ne peut plus dangereusepour les jeunes gens.

[Novembre 1846]

(N° 2288.) — UN DÉBUT DANS LA VIE,par H. de Balzac.

M. de Balzac, qui incontestablement est un auteur d'un méritelittéraire supérieur, tombe cependant depuis quelques années dans untravers qui dégénère en manie, c'est l'amour des généalogies ; ilemploie les trois quarts des deux volumes qui composent ses ouvragesordinaires, à donner la généalogie de tous les individus qui y figurent; cela est fatigant et sans aucun intérêt, puisqu'il ne s'agit que depersonnages d'invention. Le héros du roman actuel est un nommé OscarHusson, dont l'existence se passe à faire des maladresses depuis sonenfance, jusqu'à ce qu'enfin il arrive cependant à êtrereceveur-général, ce qui n'est déjà pas si maladroit pour un hommehabitué à ne faire que des maladresses. Il serait presque inutiled'ajouter qu'au milieu de tout cela il se trouve des pages qui nepeuvent en aucune façon être lues par la jeunesse.

[Juillet 1847]

(N° 63.) — LE CABINET DES ANTIQUES, par H. de Balzac.

Que dire d'un roman de M. de Balzac ? si ce n'est que, tout en admirantchaque œuvre sortie de la plume du célèbre écrivain, il faut éviteravec soin d'en laisser lire la moindre ligne à la jeunesse, car leslivres de l'auteur de la

Comédie humaine sont à la société ce quel'anatomie est à la médecine, et M. de Balzac a entrepris l'autopsie du XIXe siècle. Le

Cabinet des Antiques est un des diamants qui composent l'écrinappelé les

Scènes de la Vie de province, et on y retrouve bon nombredes personnages de ce monde imaginaire créé par l'auteur, personnages àchacun desquels, avec un peu de bonne volonté, on pourrait attacher un nomque nous voyons chaque jour nous coudoyer sur le trottoir ou nousécla¬bousser en équipage.

(N° 65.) — LE COUSIN PONS, ou les deux musiciens, par H. de Balzac.

C'est presqu'une bonne fortune que de n'avoir point à mettre à l'

Indexun des romans de M. de Balzac, qui aborde habituellement des sujetstrop peu moraux pour que ses peintures puissent être chastes. Le

CousinPons, quoique formant une histoire entièrement détachée et différente,est donnée comme une suite de l'

Histoire des Parents pauvres, dont la

Cousine Bette est la première partie. Nous avons dit en quoi la lecturede ce premier ouvrage pouvait être dangereuse. On ne saurait imputerce tort très-grave au

Cousin Pons, composition fort inoffensive àl'endroit des moeurs et de la religion. Mais nous regrettons sincèrementqu'au point de vue de l'art et de l'intérêt, cet ouvrage laisse tant àdésirer. Il faut le dire, nous ne pouvons concevoir le succès desromans de M. de Balzac, à moins d'y voir l'œuvre de la réclame et duprospectus. Ils sont la plupart d'une lecture fatigante et mêmeennuyeuse. L'auteur a la prétention trop peu dissimulée de résoudredes questions de philosophie trop au-dessus de sa portée ; ou bien ilfait parade d'une érudition artistique très-peu amusante : d'où ilrésulte une froideur qui se communique facilement à tout le reste del'ouvrage. Le

Cousin Pons, par exemple, offre un cours complet debric-à-bracologie, parce que le bonhomme a le goût passionné descollectionneurs de tableaux et de curiosités. Tout cela peut servir àmettre en évidence le savoir de l'auteur ; mais tout cela intéressetrès-peu en faveur de ses personnages. Pons et l'Allemand Schmucke, lesdeux musiciens, sont deux amis tout-à-fait excentriques, deux âmesnaïves jusqu'à la niaiserie, jetées au milieu de créatures ignobles ; cequi forme des contrastes trop choquants. Quand M. de Balzac ne vit pasdans l'atmosphère viciée des courtisanes, il semble se complaire dansla compagnie des Vautrin, des Fraisier, des Rémonencq, véritables gibiers de potence. Nous croyons bien qu'il y a dans lemonde des monstres de cette espèce ; mais ordinairement, par bonheur,ils sont isolés. La cupidité, si naturelle au cœur humain, ne setraduit qu'exceptionnellement par des crimes justiciables de la courd'assises. Toutes ces monstruosités sont donc l'œuvre de l'imaginationpessimiste de l'auteur. M. de Balzac a aussi la manie d'introduire dansses romans des personnages qui parlent un baragouin à peu prèsinintelligible. Il faudrait presqu'un dictionnaire particulier pour serendre compte des paroles de l'Allemand Schmucke. L'auteur voudrait-ilexercer de toute manière la patience de ses lecteurs ?