Sans pouvoir préciser d'une manière certaine l'époque de l'inventiondes instrumens propres à maîtriser des animaux sauvages, dangereux,d'autres aussi soumis à la domesticité , nous rappellerons que depuisplusieurs siècles l'homme fait usage d'un moyen qui force certainsquadrupèdes à lui obéir, et qu'il est quelques uns de ces animaux qu'ily doit habituer dès leurs premières années pour en continuer ensuitel'emploi toute leur vie.

« L'ours qui a de l'âge , dit Buffon, ne s'apprivoise, ne se contientplus, il est naturellement intrépide ou du moins indifférent auxdangers. » Quelques habitans des contrées où vit cet animal ont, aurisque de leur vie, la témerité de s'introduire dans les cavernes, et,en l'absence du père et de la mère, d'enlever les jeunes oursons,qu'ils instruisent ensuite plus ou moins à force de contrainte et depersévérance, pour s'en servir comme de machines industrielles.

Parmi les moyens qu'ils ont imaginés dans ce but, et employés avec leplus de succès, se remarque un anneau de fer, tourné en forme d'Spresque fermée, qu'ils passent dans le bout du nez de ces animaux, etauquel on fixe une chaîne en fer qui sert à les conduire.

Dans certaines localités on a suivi et l'on suit encore cet exemple,pour empêcher l'un de nos quadrupèdes domestiques les plus gloutons, etqui ne rend de services réels qu'après sa mort, de nuire aux récoltespendant sa vie. On lui met une espèce d'anneau en fer, quelquefois mêmeun ou deux clous à lame longue et fine, ou un fil de métal qui luitraverse le bout du nez , de dessous en dessus ; puis on roule ou l'onfait joindre les deux extrémités, en les tordant avec des tenailles ;la présence de ce morceau de métal, qui ne peut s'échapper, cause àl'animal une douleur qui l'empêche de fouiller la terre avec sonboutoir.

Ce moyen un peu perfectionné, est aussi pratiqué sur les Buflesdomestiques, qu'on emploie en Italie pour l'agriculture ; ces animaux,originaires des contrées les plus chaudes de l'Asie et de l'Afrique,ont été introduits dans ce royaume vers le septième siècle (1) ; leuraspect indique une stupidité farouche ; aussi ne les rend-on obéissansque par des moyens violents, car la domesticité a fort peu influé surleur caractère originel. Pour les faire marcher attelés, on se sertd'un anneau en fer, de la forme d'un 8 de chiffre, que l'on mettaitd'abord à l'une des ailes du nez , mais qu'on passe maintenant àtravers la membrane qui divise les cavités nasales près du mufle, et,auquel on fixe une corde pour conduire l'animal.

Ces procédés, dont nous venons de voir l'invention remonter bien haut ,pour soumettre à l'homme certains animaux, ou empêcher certains autresde nuire aux récoltes ; ce morceau de fer, que nous avons vu façonné dediverses manions, soit qu'on l'ait primitivement appliqué à desquadrupèdes domestiques, ou à des animaux sauvages , toujours est-ilque c'est depuis peu d'années seulement, et après avoir éprouvé degrandes modifications , qu'il a été mis en pratique sur l'un desanimaux indispensables à l'agriculture dans nos contrées.

Des exemples trop nombreux nous prouvent combien la brutalité dequelques taureaux cause de malheurs. Dernièrement encore (2), un pèrede famille, propriétaire à la commune de Bures, près Versailles, a ététué par un de ces animaux, de la manière la plus terrible. L'animal,que son maître éloignait d'une meule de grains, à coups de houssine,lui obéit d'abord sans difficulté ; mais, après s'être un peu éloigné,il revient sur le malheureux, qui s'en retournait à la maison, le prendentre les jambes , avec ses cornes, le terrasse, le culbute jusque dansun fossé, en poussant des beuglemens effrayans, et ne quitte sa victimequ'après avoir semblé s'assurer qu'elle n'existait plus.

C'est donc au grand avantage de tous ceux qui sont obligés de soigner,d'approcher ces animaux, que se montre dans toute son évidence unperfectionnement que nous devons en partie à M. Bella, directeur del'établissement agronomique de Grignon , qui consiste dans un anneau enfer, cannelé dans toute son étendue, rivé par le moyen d'une goupilleet soutenu au-dessus du mufle de l'animal par une têtière en cuir avecson montant ; non seulement ce procédé les préservera des catastrophesles plus funestes, mais encore devra leur laisser une entière sécurité.

Le service signalé que ce progrès rend à l'humanité rejaillit encoresur l'agriculture ; car le taureau, ainsi soumis à la puissance del'homme, peut être attelé, sans qu'on doive avoir aucune crainte, soitseul, soit côté d'un bœuf et même d'une vache, et alors il peut êtreemployé à la fois à la reproduction de son espèce et aux travauxagricoles.

Ce moyen, appliqué avec tant de succès, et dont un grand nombre depropriétaires de plusieurs départemens connaissent déjà l'efficacité,sera, nous n'en doutons pas, mis en usage par les éleveurs et lesfermiers des pays limitrophes.

Depuis peu même, nous avons appris que cette méthode de maîtriser lestaureaux par l'anneau cannelé s'était introduite dans les Pays-Bas etdans la Grande Bretagne, ce qui confirme encore l'utilité de ce moyennouveau.

L'opération, qui consiste à fixer l'anneau dans le nez du taureau, doitêtre faite avec dextérité, après avoir pris les précautions convenableset assujetti l'animal de la manière suivante :

On passe autour des cornes une corde solide de la grosseur du doigt ouà peu près, dont un des bouts longe ensuite le côté gauche de la têtedu taureau ; puis, l'introduisant dans sa bouche, on lui fait faire letour de la mâchoire inférieure en demi-nœud ; on la fait ensuite tenirpar un aide fort et vigoureux. Une seconde corde semblable, fixée demême aux cornes, sert à attacher l'animal à un poteau, à un arbre, ou,ce qui vaut encore mieux, dans un travail, si l'on peut s'en procurerun. Toutefois il faut avoir soin que la tête soit un peu horizontale,et le nez porté en avant, afin de faciliter l'opérateur.

Ce dernier, muni d'un trocar à ponction pour les ruminans à grossescornes, qui doit être un peu plus fort que le calibre de l'anneau, etrenfermé dans sa gaine en cuivre (ce qui est plus rationnel et pluscommode qu'un emporte-pièce , malgré ce que quelques personnes ont puen dire ), l'introduit dans la cavité nasale droite, près du mufle,sans le toucher, et, soutenant ce dernier avec l'index et le pouce dela main gauche, la main droite pousse par une forte secoussel'instrument et sa gaine, qui doivent traverser ensemble d'outre enoutre et d'un seul coup la membrane. Cela fait, on retire le trocar enlaissant la gaine dans la plaie ; alors l'extrémité la pluspetite de l'anneau doit être introduite dans ladite gaine, et, en laretirant dans le même sens où elle a été introduite , on poussel'anneau qui doit la remplacer dans l'ouverture faite à la membrane ;après qu'il y est entré , on le ferme, puis on y met la goupille, quidoit être rivée avec soin à l'aide d'un petit marteau et des tricoises.Enfin, on place la têtière en cuir, qui doit être fixée sur les cornesau moyen d'une boucle, et le montant qui longe le chanfrein soutientl'anneau relevé au-dessus du mufle.

Depuis quelque temps, nous avons essayé de remplacer la goupille del'anneau par un ressort ; mais l'expérience nous a prouvé que lepremier moyen offre beaucoup plus de sécurité.

Si l'on est obligé d'abattre le taureau pour faire l'opération, ce quiarrive souvent, il faut avoir soin de placer les entraves de façon à cequ'il tombe sur le côté gauche, et de lui faire tenir la tête par deuxaides qui doivent prendre leur point d'appui sur les cornes ; untroisième aide doit prendre la corde qui passe dans la bouche del'animal autour de la mâchoire inférieure, afin de tenir la tête et lemufle tendus pour faciliter à placer l'anneau. Ici, comme dans tous lesprocédés opératoires, se présente dans toute sa justesse cetteréflexion du célèbre Bourgelat. « Un art , dit-il, dansl'exercice duquel l'esprit doit sans cesse diriger la main ne saurarait être constamment asservi à des modèles ; mais les principes unefois établis, c'est à l'homme instruit à les étendre , à les resserrer,à les combiner, à en imaginer de nouveaux dans le besoin, à se frayeren un mot des routes qui le rendent supérieur à toutes les difficultéset à tous les obstacles (3). »

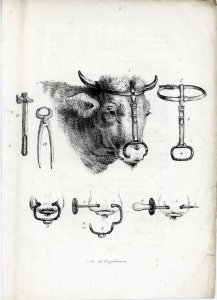

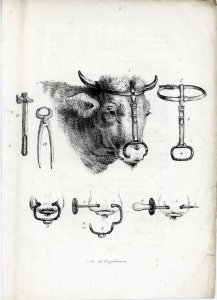

Dans l'intention de mieux nous faire comprendre et afin de parler auxyeux, nous avons fait lithographier la tête d'un taureau, dessinée parM. Bella fils, laquelle est garnie d'une têtière en cuir, avec sonmontant, qui soutient l'anneau perfectionné dans la position qu'il doitoccuper après l'opération.

Sur la même planche annexée à ce petit mémoire se trouvent ces diversespièces séparées les unes des autres, ainsi que les instrumensnécessaires à l'opération ; tous sont numérotés dans l'ordre suivant :

N° 1. Tête de taureau, garnie d'une têtière avec son montant quisoutient l'anneau fixé dans le nez.

N° 2. Têtière séparée de la tête del'animal.

N° 3. Montant de la têtière.

N° 4. Anneau libre fermé et rivé, soutenu par le montant dont onaperçoit la boucle et les passans.

N° 5. Pointe du trocar ou

trois-quarts, renfermée dans la gainetraversant la membrane du nez.

N° 6. Manche du

trois-quarts.

N° 7. Gaine du trocar seule, traversant la membrane, et dans laquelleest engagée l'une des extrémités de l'anneau.

N° 8. Anneau ouvert, près d'être introduit à travers la membrane du nez.

N° 9. Anneau introduit à travers ladite membrane, fermé et rivé, sansêtre soutenu par le montant de la têtière.

N° 10. Goupille qui sert de rivet à l'anneau, afin d'en réunir les deuxextrémités.

N° 11. Marteau

brochoir, qui sert à river la goupille.

N° 12 . Tenaille

tricoise, qui aide à river cette goupille.

Versailles, 1er Mars 1835.

BERGER-PERRIÈRE,

Médecin-Vétérinaire, et Professeur à l'institut agronomique de Grignon.

NOTES :(1) Silvestre, nouveau Cours d'Agriculture.

(2) Mois d'Octobre 1832.

(3) Essai sur les Bandages propres aux quadrupèdes , 1770.