Corps

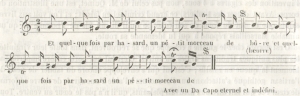

| BOREL, Petrus (1809-1859) : Le gniaffe(1841). Saisiedutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (14.II.2007) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur un exemplaire(BM Lisieux : 4866 ) du tome 4 des Francaispeints pareux-mêmes : encyclopédie morale du XIXesiècle publiée par L. Curmer de 1840 à 1842 en 422 livraisons et 9 vol. Le gniaffe par Petrus Borel ~ * ~C’estlui, m’nsieur le commissaire, qui a k’mmencé par m’appelergniaffe. (Préville et Taconnet, ancienvaudeville.) LE gniaffe arrivé, le gniaffemaître, le gniaffe possédant un établissement est trop généralementrépandu, et trop à la portée de tout le monde, pour que nous nous yappesantissions beaucoup. Ce n’est pas de cet enfant du siècle, bonlecteur, que nous avons à t’entretenir ; tu le connais de reste cedébitant vulgaire qui parle à la troisième personne, qui dit : «Monsieur veut-il ses bottes plus carrées ? Que souhaite madame ?Offrirai-je un siége à monsieur ?... » Nature servile et bâtarde, poliepar son frottement aux honnêtes gens qu’elle chausse ; épine dorsaleflexible et docile ; bouche assouplie, faite au mensonge et professantle mot flatteur !... Non, non, ce n’est pas là l’objet de notre choix ;ce n’est pas là notre héros, ce n’est pas là notre Ulysse… Notre Priamà nous, c’est le gniaffe au coeur noble, à l’âme élevée et ombrageuse,qui, en dépit de toutes les sirènes de la corruption, s’est maintenudans l’indépendance la plus absolue et la plus primitive ! Celui-cique désormais nous appellerons, pour le distinguer du gniaffe decommune espèce, gniaffe pur-sang ou angora, a la fierté de l’homme quia la conscience d’une vie sans peur et d’une intelligence consommée. Celui-ci,c’est l’homme qui se dit : Je n’ai pas de reproche à me faire. Sacontenance est froide, sa parole laconique ; sa voix rauque pratiquéedans les cordes les plus basses. Celui-ci s’en vagrave et l’oeil baissé ; et ce maintien modeste, lorsqu’il se rend à laboutique du maître (car, il faut bien le dire, cette grande âmetravaille à façon) lui permet de supposer que les jambes qui marchentautour de lui ont des têtes dont le regard est fixé sur la belleouvrage qu’il rapporte. Aussi dans chaque bourdonnement croit-ilreconnaître un amateur étonné qui le poursuit et s’agite pourcontempler le chef-d’oeuvre enveloppé si habilement dans son mouchoir,pour contempler toute la splendeur et toute la perfection de sadéforme. - O déforme ! (la déforme, c’est le lustre que le gniaffeajoute à la besogne lorsqu’elle est terminée) que de mal tu donnes aupauvre ouvrier !... Déforme si belle, si polie, si flatteuse à voir!... semelle que l’art même a cambrée ! talons si robustes et sisveltes ! empeignes au gracieux contour, je vous salue ! Et moi aussi,je suis amant de vos charmes ; et moi aussi je m’attelle à votre char ! Nousne pousserons pas plus avant nos savantes investigations sur le gniaffepur-sang, sur ce passereau solitaire, sur cet onagre indompté, sansparler un peu de son costume ; de peur que la France ne suppose qu’àl’instar des gymnosophistes il n’en a pas, qu’il est tout visage, cequi serait injuste et préjudiciable à son honneur. Sifait, pardieu, notre homme est mis, parfaitement mis au contraire ! et,pour peu que vous y teniez, j’en puis faire une monographie quienfoncerait les inventaires de M. Honoré de Balzac ou le testament del’empereur. - Redingote brune ou vert perroquet, manches démesurées,parements envahissants, collet petit et bas, formant balcon parderrière ; revers fripés et recroquevillés comme un morceau deparchemin jeté au feu ; la dernière boutonnière, gigantesque : c’est laseule dont il se serve, ce qui fait remonter sa redingote de tellefaçon, qu’elle simule par devant un formidable estomac. Chapeauen tromblon évasé ou gueule d’espingole, vulgairement dit à ballon. Colde chemise sciant les oreilles et enveloppant sa tête osseuse comme uncornet de papier enveloppe un bouquet. Au travail ouen demi-toilette, son pantalon n’est que de cotonnade. Les fonds ensont de peau et des mieux empreints ; les genoux marquent, et le basqui bat par derrière forme, comme le collet de sa capote, le piedd’éléphant. Puis, pour les grands dimanches et le bal, et dans le coinle plus discret de l’armoire, des bas bleus, des escarpins, opussuum, et un pantalon de nankin des Indes de Rouen ; puis encorequelquefois une véritable cravate brodée au coin : don précieux de sonépouse encore timide fiancée. Il la reçut vers 1812, cette cravateadorée, et comme il s’en orne encore vers 1840, hélas ! elle n’est plusd’un tissu très-compacte ni d’une éclatante fraîcheur. Lorsde l’apogée de sa passion, amor, amor, fortis es sicut mors ! il sefit tatouer, par sentiment. Au bras gauche, brille sur son grandextenseur un coeur enflammé avec le chiffre d’Olympe et d’Onésime, deuxOO côte à côte. Olympe de son côté a deux mains qui se souhaitent lebonjour, et deux pigeons qu’une trop vive tendresse emporte hors deslimites du devoir. Sur son bras droit ou sa poitrineplane aussi un aigle et le petit chapeau. Mais n’allez pas croire quece fut au temps des prospérités impériales que le gniaffe se fitburiner ce symbole. Jamais, le gniaffe pur-sang n’a salué le soleillevant ; jamais tyran dans sa pompe n’a trouvé grâce devant lui : c’estau malheur qu’il donna une larme. Le dimancheencore, j’allais l’oublier, quand sa situation pécuniaire peut le luipermettre, le gniaffe se recouvre assez volontiers les mains afin decompléter sa transformation et de dissimuler son pouce détérioré parle tranchet. Le tranchet, périlleuse et perfide lame ! kriss, kangiar,yatagan du gniaffe, dont il lui faut faire le plus fréquent usage pourdiviser et scinder !... arme terrible, instrument fatal toujours demoitié dans ses projets, qu’il s’agisse d’une infidèle à punir, d’une botte à faire ou à porter ; cas bien rare toutefois, car le gniaffen’a qu’une passion extrême, celle de se regarder comme une intelligencecolossale. Au septième dans les combles, à cinq ousix cents pieds au-dessus du niveau de la mer, ou plutôt de la rueMaubuée, au haut d’un escalier rapide et sombre, dont chaque marcheusée par le temps, edax rerum, grand mangeur de choses, est uneespèce de casse-cou ; dont chaque repos est marqué par quelquedétritus, chaque palier par une gueule sans nom, mais non pas sansodeur, où chaque locataire, comme le dénonciateur dans les gueules debronze du palais du doge, vient déposer son secret, le plus souvent àcôté, tout au fond d’un étroit corridor est situé le sanctuaire,l’aposento du gniaffe. Une lucarne du genre appelé chien-assiséclaire mystérieusement cet asile et plonge à trois pieds de là sur unmur. Le plafond est en appentis ; les solives sont apparentes, lesparois peintes à l’ocre, ou couvertes de papier à 10 sous le rouleau,désassorti, déchiré, et laissant voir çà et là les différentes tenturesqui se succédèrent, et forment une couche épaisse par alluvion. Cesnombreux vestiges, du reste, ne sont pas sans quelque curiositéesthético-politique : on y suit pas à pas les périodes et lessubversions si variées de ces derniers temps. Ici c’est un semé demontgolfières ou de houlettes ornées de ramages roses et de moutonsbleus ; là, des faisceaux de licteur surmontés du bonnet phrygien, ouune montagne, emblème de l’autre, avec un marais coassant à ses pieds. Poursiége, il a des chaises réduites à l’état de tabouret : le dos scié, lapaille remplacée par un morceau de cuir, creusé en timbale par lapesanteur spécifique de sa corpulence, épousant étroitement ses formeset luisant comme la cuirasse de Renaud chez Armide. Un lit de boispeint, une commode à ventre, une horloge d’Auvergne, l’hiver, un poêlede tôle où l’on peut faire bouillir l’eau nécessaire au ménage, etcuire les ratats (vulgairement ratatouilles), complètent l’ameublement. Quantà l’hydrogène qu’on respire en ce réduit, sans être un Gay-Lussac, ilest facile de reconnaître un mélange d’oignon, de poix, de cuir, et deplusieurs émanations que je ne saurais nommer, le tout sublimé par unexcès de calorique artificiel et humain. Nous avonsvu notre gniaffe épris d’une Olympe ; nous l’avons vu orné d’uneépouse, honni soit qui mal y pense !... Olympe était l’épouse prochaine; l’épouse, c’est Olympe passée. Le gniaffe est sévère sur l’honneur,il a des principes, il tient aux formes, et sait trop ce qu’on doitaprès un amour éprouvé. Dans le modeste asile dont nous faisions tout àl’heure l’autopsie, c’est là qu’avec Olympe il coule des jours sinonsans nuages, du moins égaux. Olympe était bordeuse ; il la connut enrendant de l’ouvrage, l’aima et la fit passer sous sa loi. La bordeuse,que quelquefois dans le métier et par envie on appelle chamarreuse,n’a d’ordinaire que son art, sa jeunesse et sa fleur, mais pour celaelle n’en est pas moins l’objet des plus tendres recherches. Le gniaffepur-sang a le coeur trop bon gaulois pour jamais rien devoir à unefemme. Une dot à ses yeux est un opprobre ; un mariage d’argent, unelâcheté. Il ne comprend, ce grand coeur, que l’union de la faim avec lasoif ! Dans son intimité avec madame son épouse, legniaffe angora n’a pas les habitudes grossières du gniaffe à échoppe,que nous aurons à peindre un peu plus tard. Il ne bat pas sa femme, etjamais l’étole de saint Crépin (le tire-pied) ne s’est transformée dansses mains en une odieuse férule. De son côté, Olympe sait garder lesdistances ; et ce n’est pas elle qui jamais s’oublia jusque-là del’appeler pouilleux, de la voix ou du geste. Rentre-t-il aviné ; auxréprimandes de sa compagne, il se contente de répondre avec éloquenceet d’un air d’Artaban : « Songez à qui vous parlez, madame !taisez-vous !... L’épouse doit obéissance et soumission à l’homme, carl’homme est son maître comme deux et deux font quatre !... «Ordinairement, au bout de chaque tirade semblable ou équivalente, ilfait un carambolage, un faux pas et une chute. Mais bientôt redressésur une ou plusieurs pattes, plus glorieux et plus interminable quejamais, il reprend et pour longtemps sa période. N. B. Le gniaffe angora laisse en défaut le plus saint commandement :il ne croît pas et ne multiplie point ; c’est encore un signedistinctif qui le sépare du vulgaire auquel il abandonne ce tristesoin. Le gniaffe possède d’accoutumance unapprenti ou un semainier, qu’il domine de toute la hauteur de sonexpérience et de son génie. L’apprenti, personne n’en ignore ; quant ausemainier, c’est un jeune ou un vieux garçon, ou plutôt un crétin, quin’a pas assez d’intelligence pour faire un soulier à lui tout seul, etse met à la semaine pour coudre et faire le moins malin de l’ouvrage.Il y en a ordinairement deux dans la boutique du maître, employés auxbasses fonctions, aux raccommodages et à la peinture et décoration dela besogne achevée. Là, le semainier prend la qualification de gorret(corruption dérisoire du mot correct, nom que porte dans plusieursindustries le chef des compagnons chargés des épures), et sedivise en deux classes tranchées, le gorret à la pâte et le gorretcoupeur. Le gorret à la pâte, que nous avons choisi pour l’un de nostypes et que M. Meissonier, ce jeune peintre du plus bel avenir, areproduit avec une vérité rare, appartient à une berloque de boueux,c’est-à-dire à une boutique de bottier. Soit gorretou apprenti, celui-ci a une vénération et une crédulité sans bornes àl’égard et au service de son maître. Il écoute. Ilacquiesce. De son côté le gniaffe ne fera pas une lisse sans la passer à sa galerie. « Regarde-moi ça, » dit-il. Etdans ce regarde-moi ça ! il y a tout un monde de satisfaction et denoble orgueil. Entouré de tous ses ustensiles,devant sa veilloire, petite table basse et carrée, chargée d’ossementsfaçonnés en outils, d’alènes, de clous, de sébiles ; à sa gauche soncompagnon et le baquet de science (baquet plein d’eau pour détremperle gros cuir) ; à droite son marteau, ses tenailles et la corbeille àmettre les soies et le fil, appelée caille-bottin, le soir, éclairémélancoliquement par un rayon pâle et lunaire, que lui renvoie le globede cristal interposé entre lui et sa chandelle, et qui s’épanouit sursa couture comme un baiser de Phoebé sur le front argenté d’Endymion,notre patriarche travaille et chante en battant le cuir en cadence,laissant tomber sa dernière parole avec le dernier coup de marteau, ouquelquefois encore cause gravement du haut de sa philosophie ; tantôtil dit : « Notre religion est absurde et bonne pour le peuple. Lareligion protestante, à la bonne heure ! en voilà une de religion !...ils adorent un cochon, c’est vrai ! mais c’est plus naturel. » Etle jeune semainier, à chaque phrase du vieux maître, de tomber enadmiration. Tantôt il parle histoire, car sur toutechose le gniaffe a des notions précises ; et si le hasard veut que laconversation prenne une teinte moyen âge, il dit que Notre-Dame futautrefois du temps des rois fainéants un temple de druides, bâti pardes huguenots sauvages. Il a des étudeslinguistiques. Il trouve la langue française pauvre, pleine de contre-bon-sens et il en redresse les torts. Lorsqu’on est perclus dela main, il en veut pas qu’on dise, je suis estropié, mais estro-main; et depuis vingt ans il doit écrire là-dessus à messieurs del’Académie. Le semainier lui demande-t-il l’origineet le sens du mot cordonnier, il a sa leçon faite, et répondsur-le-champ : « Le roi étant allé un jour prendre mesure de soulierchez son fournisseur (le gniaffe, lorsqu’il raconte, a toujours à sonservice grande profusion de rois), il y oublia son cordon : à sonretour au palais, le roi s’en aperçut et envoya aussitôt un de sespages le réclamer. Le cordon fut nié, c’est-à-dire que l’artisannia l’avoir trouvé ; ce fut, en un mot, un cordon nié. Le rois’emporta, et, dans sa trop juste colère, ordonna à dessein d’imprimerun sceau de honte indélébile et éternel sur le front de cet hommecoupable, faisant payer à tous la faute d’un seul, qu’à l’avenir, enmémoire de ce délit, les confectionneurs de chaussuress’appelleraient cordon-nier. » Voilà ce que legniaffe rapporte et croit de tout son coeur. Au fait, ceci vaut bienaprès tout une étymologie de Voltaire et de Ménage, ce docte imbécile. Maissouvent, mais le plus souvent la conversation du gniaffe prend unecouleur politique. « Au jour d’aujourd’hui, dit-il,nous sommes trop éclairés pour que les jésuites et la féodalitépuissent jamais r’asservir le peuple. La féodalité, monsieur,savez-vous bien ce que c’était ?... Eh bien, monsieur, c’était le droitde cuissage !… » Négrophile comme M. Schoelcher, ou feu monseigneur deBlois (l’abbé Grégoire), il regarde le nègre comme son prochain, noircipar les coups de fouet de son maître. Il veut que la civilisation enfinle savonne, et en pensant à toutes les infortunes de l’esclaveafricain, il pleure sur la cassonnade qu’il mange, et dans le caféqu’il boit. A son sentiment, ce sont les bûchers que l’inquisition aallumés en Espagne, qui en ont à la longue altéré le climat et en ontfait un pays chaud. Le cordonnier passe pour brave.Mais pourquoi passe-t-il pour brave ? ceci vient tout à coupchatouiller vivement l’honneur de l’apprenti, et le gniaffe racontealors avec orgueil qu’un jour Henryc-le-Grand (Henri IV), examinantune liste de criminels, demanda qui ils étaient. Il y avait des maçons,des charrons, des couvreurs, des tailleurs, mais des cordonniers point! ce que voyant, le grand Henryc s’écria : « Les CORDONNIERS SONT DESBRAVES !... » Le mot se répandit donc, comme tout mot royal, etl’épictète de brave depuis lors leur en est restée. Ace récit, au dernier trait surtout, le semainier se renverse, il est aucomble, il étouffe d’admiration !... Comment, se dit-il, tant de savoirpeut-il entrer dans la tête d’un homme ! Cependant, s’il y songeait unpeu, quel croc-en-jambe cette anecdote ne donne-t-elle pas à l’originedu mot cordon-nier… Mais le semainier, nous l’avons dit, est un crétin; il n’y regarde pas de si près. Les expressions dugniaffe sont en général des plus hautes régions de l’empyrée. Les motsronflants, inintelligibles pour lui et pour le plus grand nombre, ont àses yeux un attrait indicible, un charme secret ; et parmi ceux-ci, ily en a toujours un, un à toutes mains qu’il affectionne et dont il usesans cesse. Tantôt c’est catastrophe, tantôt vessie-six-tude ; oubien encore, à tout ce qu’il dira, à tout ce que vous pourrez dire, ilajoutera, c’est clair, c’est un idiome. Vise-t-il au polyglotisme, ils’écrie à tout propos et sans relâche : O tempores, o mora !… car legniaffe angora, le gniaffe pur-sang, le gniaffe de la bonne roche, sedonne obstinément pour avoir une légère teinture de latin. Dans sonenfance, comme le roi Robert, il a chanté au lutrin de son village,dans le duché de Bar, et il fredonne quelquefois encore de souvenir, Ocru navet espèce unica ! (O crux ave, spes unica). D’ailleurs il atravaillé longtemps pour un collège, ou du moins à la porte. Hélas! lui aussi, il a eu à se plaindre des hommes !... lui aussi, jouet del’ingratitude des peuples, il vit isolé, retiré, loin du tourbillon,comme Marion Delorme, comme Timon le lycanthrope élimant le fer de sabêche sur le champ aride et pierreux du malheur ! lui aussi, il serenferme dans sa gloire et la triple ceinture de sa conscience ; luiaussi, inébranlable dans sa conviction et dans sa vertu, il regardesilencieusement passer au-dessous de lui les événements humains, commele colosse de Rhodes regardait passer entre ses jambes les flottes etles navires de haut-bord. Dans ce dépouillementsuprême une seule religion lui reste, celle du journal ; une seule foilui reste, la foi aux journaux. Il en lit en rendant son ouvrage, il enlit le dimanche, il en lit le lundi. Jamais il ne traverse lePalais-Royal sans en dévorer beaucoup ; mais malheureusement le plussouvent sa pâture ne se peut guère composer que de vieilles gazettesayant servi d’enveloppes à son marchand de crépin. Aussi, comme lagoule du désert, pas de faits surannés, pas de puffs, pas de canards pas de mânes qu’il n’exhume ! Plus leshommes et les choses sont à distance et hors de sa sphère, plus legniaffe s’efforce de s’y intéresser ; cela, s’imagine-t-il, le granditaux yeux du vulgaire. La mort de Cuvier, le grand alatomiste,l’affecta vivement ; cependant, tout compte fait, Cuvier n’est à sesyeux qu’un faible imitateur de Buffon. Sousl’empire, il a eu les plus belles connaissances. Il déteste intimementMarie-Louise, et porte aux nues et dans son coeur Joséphine, dont larépudiation fut la boîte de Pandore pour la France. Il a remis un talonau prince Murat ; mais il s’est refusé à remonter les bottes du vieuxBlücher ; et il a vu, de ses propres yeux vu, le roi de Rome et M.Dupuytren. Il a de plus, qui dit, dit-il, beaucoupappris, beaucoup consigné, et surtout beaucoup lu M. de Vortaire, ungrand sec, avec des boucles à ses souliers, Corneille un peu, Racineidem, et il vous en sert des passages qu’il prend à rebrousse-poil etqu’il écorche avec une rare sagacité. Toujours grandiose, toujourssolennel, il se lève de sa chaise dépaillée comme Auguste de son trône,et parle à son chien comme Britannicus à Junie. Aussi le peuple, à quirien n’échappe, l’a-t-il surnommé pontife (impossible de frapper plusjuste et de peindre mieux), et n’est-il connu dans le voisinage quesous le nom de père Manlius ou de Bajazet, mais il s’en fait honneur ! Gravissonsun instant sur la colline populaire où le peuple souverain vient ledimanche et le lundi déposer sa misère et son sceptre. Bravons uninstant l’odeur du vin d’alun et de campêche, le parfum douteux desgibelottes, les grincements des rebecs, et pénétrons sans pâlir dans lacohue des tavernes. Là nous retrouverons encore, si Dieu nousest en aide, réservé, mystérieux et sublime, notre héros, dont le coeursaigne à la vue de la jeunesse moderne et de sa danse dégénérée. Oh !si quelquefois encore il se mêle aussi lui-même à un quadrille,croyez-le bien, c’est moins pour faire vis-à-vis à madame son épouse ouse livrer au plaisir, que pour donner une leçon aux petits éventés dujour, et faire une croisade en faveur de la muse Terpsi-shore, commeil dit. On annonce la pastourelle… Oh ! voyez comme il se recueilleavant de partir, comme il dessine et creuse profondément chaque pas,comme il sculpte chaque figure !... Que de grâces, que d’érudition !rien n’est omis : pas de basque, jetées battues, ronds de jambes,balancé, entrechat, ailes de pigeon…. Oh ! tenez, regardez comme ilarrondit amoureusement la parabole d’un geste gracieux pour offrir lamain à sa danseuse ! On dirait (dirait M. de Pongerville) une nympheémue se penchant pour cueillir un lis dans un vallon !... Lebal où le gniaffe sait briller de tant d’éclat, est ordinairement unbal de noces où des relations honorables l’ont appelé ; et le plussouvent il a lieu, comme en ce cas, à la barrière, A LA GARDE MEURE, ouau COQ HARDI. Après le gniaffe angora, mystérieuxfantôme toujours enveloppé d’ombre et de solitude, dont nous avonsessayé (peut-être les premiers) de soulever un coin du voile dont ilrecouvre et sa vie, et son labeur, et sa face morose, vientimmédiatement une autre figure, non moins typique, mais plus connue,plus rebattue, plus vulgaire, plus exploitée, plus exploitable. Au lieud’une vie à l’écart et ténébreuse, c’est le plein soleil que cetteautre recherche ; c’est la foule, c’est le passage, c’est le sablemouvant ! Le carreleur (cordonnier rustique et ambulant) qui prend desgoûts sédentaires, le semainier sur ses vieux jours ; le gniaffevulgaire, mais hors d’âge et décrépit, fournissent le plus souvent lesujet en question, j’entends le gniaffe à échoppe, le savetier. Celui-ci,pareil à l’hirondelle de bon présage, suspend son nid à toutes lesmurailles ; et il n’est pas de rue, de bord de chemin, d’impasse, devoie, d’arche, d’égout, de redent, de recoin, d’allée, d’entrée decave, de porte condamnée, où il ne soit. Mais tandisque Progné ambitionne les hauts toits, les créneaux, la tourelle,l’aigle les pics pour son aire ; que la giroflée inonde le chaperon deses parfums et de ses fleurs, lui, humble hyssope, timide fumeterre,pauvre vergiss-mein-nicht, il veut le pied du mur ; il habite àl’ombre de la borne et se mire dans le ruisseau. Et quel ruisseau, ômon dieu ! que n’est-ce au moins celui de la prairie ? L’échoppedans laquelle se loge ce porte-balle parvenu ou cette royauté délabrée,se compose communément d’une boîte dont l’un des côtés et le fond sontformés par la localité. Une porte latérale y donne accès ; en hiver, unchâssis de serre-chaude, garni de vitres de papier et de quelquescarreaux de verre, clôt la devanture. La taille de l’édifice estau-dessous de l’humaine ; le pignon, à hauteur d’estomac ; et si parhasard, accompagnant du geste sa parole, cet homme voulait dire avecfeu, j’entends feu M. de Mirabeau ou feu M. Chasse-Boeuf de Volney : «Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux,levons-nous, que sont-ils ? » ou avec le bonhomme Richard : « Un manantsur ses pieds vaut mieux qu’un gentilhomme à genoux, » comme M. VictorHugo, qui, selon notre ami Théophile Gautier, crève les plafonds deson crâne géant, il se briserait la tête en passant au travers, etprendrait sa maison à son cou, comme dit paillasse. Làdedans, tantôt chaste Suzanne entre les deux vieillards, le savetiertrône solitairement entre deux baquets de science ; tantôt heureuxépoux, il dit à sa douce compagne : « Madame, sede ad dextris meis… »Quelquefois encore, le commerce, elle est si bonne qu’il ne peut toutfaire par ses mains, qu’il devient un grand producteur, qu’il se voitobligé d’exploiter son semblable, la classe la plus nombreuse et laplus pauvre, de boire la sueur de l’ouvrier, de s’engraisser de lasubstance du peuple, et alors son auvent se remplit d’hommes à sesgages, de un à trois, rangés à la suite l’un de l’autre, en front debandière, comme des marguilliers d’honneur sur leur banc. Lalégende qui avertit le bon passant de ce qui se consomme dansl’intérieur de cette hutte, ne le cède en rien à l’ambitieux langage dumaître du logis. On y lit pompeusement, non pas Courtin ou l’Empeigne,savetier, mais AU SOULIER MINION, A LA BOTTE FLEURIE, Courtin confectionne en vieux et en neuf ; ou bien encore : Lacombe et sonépouse est cordonnier. Sur la surface intime de laporte, se trouvent collés d’ordinaire le juif ferrant et sa romance,d’où vient, dit-on, la phrase proverbiale des vieilles gouvernantes, il est sage comme une image collée à la porte d’un savetier ; car lejuif errant, Isaac Laquédem, le vrai, celui qui passa à Bruxelles enBrabant en 1772, avant l’invention des cigares à 4 sous, non pas celuide M. Quinet, est une illustration du corps. Avant d’user des souliers,ce grand criminel en faisait ; et l’on voit aux livres saints que cefut du fond de son échoppe qu’il dit au fils de l’homme ce qu’unaimable Marseillais répond à qui lui demande sa route. C’estencore chez le gniaffe à échoppe que se retrouvent, dans toute leurvirginité, les plus antiques traditions orales ou autres. C’est luiqui porte encore imperturbablement la queue en salsifis ;c’est lui qui s’enveloppe encore du tablier de peau de l’artisangothique s’attachant sur l’os sacrum à l’aide d’une agrafe de cuivre enforme de coeur : ce qui fait dire aux mauvais plaisants, qu’il n’a pasle coeur au ventre. Toujours en manches de chemise et les bras nus, ilest chauve ou il grisonne. Son nez procombant sert de monture à desbesicles de baleine ; et ce palefroi sans cesse aux prises avec unpicotin de tabac, laisse fluer un bistre épais, dont souvent une gouttese suspend comme la goutte d’eau à l’extrémité de la stalactite. Enbutte aux plaisanteries générales, la pensée seule de cet homme éveillele sourire ; mais c’est surtout le plastron des gamins. Buffon l’a dit: « Dieu a fait le hanneton et le savetier pour les délices del’enfance. » Il n’est sorte de mauvaises charges que le polisson nepratique à son égard. A-t-il des vitres de papier, il passera la têteau travers de l’une pour demander l’heure ; il tournera doucement laclef laissée à la serrure et ira la planter un peu plus loin… ici, ôDelille, ô toi, grand Voltaire, que ne me prêtez-vous quelqu’une de vosadmirables circonlocutions !... puis il reviendra, et cognant auchâssis, il en préviendra gracieusement le père l’Empeigne. Que sais-jeencore, il y en aurait de ces fredaines, de quoi faire un recueil plusgros que le chou colossal ou que les oeuvres de Jouy. Iln’était pas rare autrefois de trouver une échoppe bâtie sur quatreroulettes. Mais ce genre de construction a été peu à peu tout à faitabandonné. Il prêtait trop à l’espièglerie. Soit donné, par exemple,que le père Courtin eût son échoppe dans la rue Basse : à la faveur desombres de la nuit, des farceurs s’y attelaient et la traînaient, jusquerue des Singes ou de l’Homme-Armé. Et le lendemain, quand le pèreCourtin revenait à sa place accoutumée… plus d’établissement, pas plusque sur la main ! et le père Courtin demeurait confondu. - Tel fut, oudu moins tel dut être jadis, ô sanglante catastrophe ! l’étonnement deslaitières de la banlieue d’Herculanum, quand, arrivant le matin pourvendre leur lait à la ville, elles ne retrouvèrent plus leurs pratiqueset ne virent partout que néant !... A propos du pèreCourtin et de ses nombreuses calamités, il n’y a pas bien longtempsencore, c’était, je crois, dans les derniers jours de la monarchie, quedans une petite ville du midi se passa l’excellente aventure suivante,qu’il nous serait bien difficile de ne pas vous redire, comme on nousl’a contée. Le président***, avait pour vis-à-vis,adossée sur le mur d’en face, une échoppe et son propriétaireinclusivement. Un jour que madame la présidentepréparait un canard, et que M. le président minutait auprès d’elle,dans le silence du cabinet, un arrêt fulminant, que dis-je ? fulgurique! le savetier, son voisin, de son côté, chantait machinalement et d’unaccent méridional une interminable rengaîne, ainsi conçue : N’oublionspas que la scène se passe outre-Loire, au beau pays de Gascogne. Quoiquetout entier aux idées vengeresses qui l’occupaient, M. le président nepouvait défendre à ce chant d’arriver jusqu’à son oreille ; et ce chantle froissait, le traversait ; l’absence de la rime en ard l’obsédait; chaque fois que le gniaffe en venait à dire pour la seconde fois bûre, il souffrait ; comme un son faux, cela lui déchirait le tympan,et pour mitiger le mal tout en écrivant : « Attendu qu’il est tempsenfin que la société obtienne un terrible exemple !... Attendu que depareilles tentatives qui ne tendent rien moins qu’à renverser et letrône et la pudeur !... » il ajoutait entre ses dents pour rimer avechasard : « Un petit morceau de lard. » - « C’est bien, mon ami, on enmettra du lard… » reprenait avec douceur madame la présidente. Ellecroyait son époux préoccupé du canard qu’elle plumait. Lesavetier allait toujours son train, sans laisser arriver davantage larime désirée. M. de ***, de plus en plus et à son insu même,s’impatientait : « De lard !... de lard !... » répétait-il avec colère.Enfin irrité à un tel point par cette éternelle scie (c’est ainsi quese nomment encore vulgairement ces sortes de cadences suspendues,voir Hortense de notre ami Alphonse Karr, que Dieu protége),tellement emporté hors de lui-même qu’oubliant tout à coup soncaractère, sa besogne si solennelle et si lugubre, il se lève, s’élancesur son fusil de chasse qui se trouvait près de là et, se penchant à lacroisée, couche en joue notre inexorable chanteur. « De lard ! de lard !... gredin ! le diras-tu ?... lui crie-t-il… » - «Eh ! monsieur, je dis comme je sais ! je ne l’ai jamais entendueautrement, que voulez-vous !... Mais de grâce, je vous en prie, ne metuez pas ! » Disant cela le pauvre gniaffe, les mains jointes, s’étaitjeté à deux genoux. Devant tant de candeur et debonhomie, M. le président resta désarmé. Depuis il avoua que si cethomme n’avait mis fin à sa cadence, infailliblement il l’eût tué. Maisretournons à notre objet, et disons vite notre dernier mot. Quandle gniaffe pur-sang, est devenu vieux, incapable, et trop pauvre, ilfinit le plus souvent par la loge. Et alors vient-on demander à Olympel’étage de quelque locataire, il répond par une forêt de phrasesmajestueuses, ou par une brusquerie tout à fait dans le goût spartiate; et tandis que l’étranger assommé monte l’escalier en marmottant entreses dents : « Vieille brute, vieux dindon !... » lui, de son côté, sedrape, enchanté de son beau langage, et se dit à part soi : « Certes,voici un monsieur qui emporte de moi, à coup sûr, une grande opinion ;qui doit se dire : Ce suisse n’est pas un homme vulgaire, unconcierge-né. C’est une grande intelligence, développée encore par uneéducation soignée, subtile, principesque, mais déplacée par le destinet le malheur. » Puis enfin, un jour il se meurt,mais très-heureux, plein de lui-même, et de ses idées, au fond, tout aufond de son antre ! Il se meurt stoïquement, songeant avec quel regretamer, le lendemain, les maîtres cordonniers de Paris vont se dire : «Hélas ! l’habile cordonnier Onésime Chopinard a cessé de vivre !!! » Maisil ne songe pas, le pauvre infatué, le pauvre diable, heureux, millefois heureux pour lui !... que le titi du quatrième dira aussi, cartout panégyrique a son revers : « Ohé !...ohé !… ohé !... le pèreChopinard qui a fait sa crevaison ! Enfoncé le père Chopinard ! » Aumoyen âge les cordonniers se partageaient en plusieurs classesdistinctes : il y avait les cordouaniers, les bazaniers, les savatiersou savetoniers, et les sueurs de vieil (nos savetiers proprement dits).De nos jours encore, la profession se divise en diverses et nombreusescatégories ; mais dans l’échelle des gniaffes maîtres ou arrivés, le podophile occupe le premier rang. Le podophile, c’est le cordonnierdu progrès, le cordonnier avancé, jeune France, lion, néo-chrétien,artistique, palingénésiaque, annoncé dans les feuilles, célébré par laréclame. Pôle antarctique du cordonnier de faubourg, ce gentilhomme ahorreur du cuir et du clou, et c’est à lui que nous devons le soulierou escarpin retourné à l’usage des gens de la haute (grand monde), labotte sans coutures ou entièrement cousue de soie, et le soulier debal, du poids de deux onces, fait d’épiderme de sylphide ou de satinétiolé. Les plus estimées de ces dernières chaussures doiventlaisser pied nu leur porteur à la première ou à la seconde contredanse,ou tout au moins dans le plus fort du ballet. - Aux petits commis, auxprovinciaux que l’oeil de son ouvrage a attirés chez lui, et qui luifont le reproche que ses bottes, quoique très-chères, ne durent presque rien, le podophile répond : « Vous êtes dans une erreurcomplète, messieurs ; mes bottes ne vous chaussent-elles pas à ravir ?mais vous voulez aller à pied avec ma marchandise, et dans la rue !cela, messieurs, ne se peut pas. Si ce sont des souliers pour marcherque vous souhaitez, je vous demande bien pardon, je n’en fais pas. » Commenous l’avons vu, le bottier est appelé boueux par ironie ; maiscelui-ci, en revanche, traite le cordonnier pour femme de chiffonnier. Le chiffonnier, d’une propreté exemplaire et féminine,est en général d’une constitution médiocre, tandis que le boueux,solide, robuste et sale, pratiquant un métier des plus durs, est aucontraire une espèce d’Alcide, armé comme un Titan d’une barre de feren guise d’astic, et d’un formidable épieu pour forcer le bas del’embouchoir sur l’avant-pied. On donne de 6 à 9 fr.de façon à l’ouvrier pour les bottes ordinaires. Pour les souliers defemme, le chiffonnier reçoit la somme de 9 à 55 sous. Malgré l’exiguïtéde ce prix, il en est qui arrivent, par une habileté prodigieuse, à sefaire encore de fort bonnes journées. Au Conservatoire des arts etmétiers, on voit une paire de souliers de maroquin, dont le talon est àcouche-point avec piqûre élégante, et à côté de laquelle on lit : « Lenommé André*** est parti de Paris le 6 du mois d’août 1822, à deuxheures et demie du matin, pour Saint-Germain-en-Laye, où il a fait unepaire de souliers ; de là il est allé à Versailles où il en a fait unedeuxième paire ; la troisième a été faite à Sèvres, et en arrivant àParis, il a fait la quatrième paire au marché Saint-Martin. A huitheures du soir, il est allé jouer la comédie, et de là à la société oùil avait habitude de se rendre dans la soirée. En travaillant pendantdix heures, il a confectionné quatre paires de souliers de femme d’unemanière élégante, et qui laissent peu de choses à désirer ; on assureque dans une semaine il a pu aller jusqu’à soixante et onze. » Mais ilfaut avouer qu’on rencontrerait peu d’ouvriers aussi actifs que celuidont il est ici question. Quant aux souliers vernis,pantoufles et autres chaussures légères, cela se fait à la grandefaçon ; c’est-à-dire en gros et chez des fabricants livrés absolumentà ce genre, et en possession de fournir les débitants. Il y a aussi descordonniers à la grande façon qui ne travaillent que pour la provinceet la pacotille. Ceux-ci confectionnent et expédient dans les deuxmondes des chaussures dites baraquettes, composées en général d’unpeu de cuir et de beaucoup de papier. Il en est du reste de même detoutes les marchandises destinées aux Amériques : c’est toujours assezbon, dit-on, pour des Sauvages ; et l’on envoie à New-York ou à Cubades copeaux pour du vermicel, ou des manches à balai pour des fusils demunition. Un monsieur, haut employé, fort connu dansla capitale, et qui mérite de l’être à tous égards, avait, il y aquelque temps, un billet de 5,000 francs à toucher chez un gniaffe dufaubourg Saint-Marceau. Il s’y rend, mais ne croyant guère qu’il pûtêtre payé. Arrivé rue de l’Épée-de-Bois, il cogne àl’huis d’une masure horrible et délabrée. - Le gniaffe se présente. «Que souhaite monsieur ? » Il hésite, - il regardeautour de lui, - et voyant tant de misère, il n’ose lâcher le mot de samission. Après un long intervalle ; après qu’il euttourné vingt fois et sa langue et autour du pot, le gniaffe comprenantson embarras, lui dit : « Je vois ce que monsieur désire ; monsieurvient pour toucher le montant d’un petit effet ? -En effet, monsieur. - De cinq mille ? -De cinq mille. - Bien, monsieur, je vais voussatisfaire. » Premier étonnement du bourgeois ! Legniaffe passe dans une pièce voisine, ouvre un bahut, - puis revenant :« Monsieur veut-il être payé en billets de banque, en argent ou en or?... sauf le change bien entendu. Je suis à sa disposition. » Deuxièmeétonnement du bourgeois ! En… en… en… Monsieur,comme il vous plaira… Tenez, si vous voulez, moitié argent et moitiépapier. Et la chose fut faite aussitôt à son gré. Troisièmeétonnement du bourgeois ! Lequel dit alors augniaffe : « Vous m’excuserez, monsieur, si j’ai montré d’abord quelquesembarras ; mais soit dit sans vous offenser, je ne pensais pas,monsieur, qu’un homme de votre profession pût être à même de fairel’appoint d’une aussi forte somme. - Ah ! mon chermonsieur, quelle est votre innocence !... croyez bien que je ne suis enaucune manière blessé ; mais revenez de votre prévention ; il y a,sachez bien, beaucoup de gens de mon état, riches, parfaitement riches.Au métier que je fais, voyez-vous, monsieur, quand il plaît à Dieu, ongagne un argent fou. Nous achetons les vieilles chaussures qu’on jetteà la borne, les savates, les lanières, les vieux chapeaux, le vieuxpapier à sucre ou à chandelle… Tenez, voyez, nous n’en manquons pas!... (Il lui fit visiter alors toute la maison, qui en était comble duhaut en bas ; de la cave au grenier ce n’était que chiffons et savates); nous dépeçons tout ça ; nous le rapprêtons et en faisons deschaussures de pacotille, qui sont expédiées avec un grand bénéfice dansles colonies, dans les Indes… Voilà, monsieur, le savetier que je suis! » En voici bien long sur un sujet bien fade etbien roturier. Dieu veuille que le lecteur lassé ne s’écrie pas, enachevant ce bavardage : « Caligæ Maximini ! » comme on disaitautrefois à ceux qui étaient longs à compter des sornettes, faisantallusion au soulier démesuré de cet empereur. - Maximin avait huitpieds de haut. Nous avons préféré pour le titre decet article le mot gniaffe à tout autre, parce que c’est lecordonnier gniaffe surtout que nous nous sommes proposé de peindre ;puis aussi parce que le mot gniaffe, comme tout ce qui s’est greffésur l’argot, nous a semblé plus populaire et plus expressif.L’étymologie d’ailleurs en est brillante ; ainsi que la plus grandepartie du jargon des voleurs, ce terme est d’origine hellénique, etvient du mot grec γυαφεύς, cardeur ou peigneur, et dérisoirement racleurou gniaffe, forme de γυάφω, racler (anglais to gnaw ronger),c’est-à-dire racleur ou ratisseur de vieux cuir. ENVOI. Ily a en ce moment à Paris quarante mille ouvriers gniaffes (la plupartLorrains, Barrois, Alsaciens ou Allemands de nation), six millemaîtres, et à l’usage de tout ce monde, deux bureaux de placement.J’espère que le lecteur voudra bien me savoir quelque gré si, devantune armée aussi formidable, j’ai su conserver ma hardiesse et mon francparler. Il ne faudrait pourtant pas non plus qu’il s’exagérât trop moncourage ; car le gniaffe, l’avons-nous dit et pensons-nous l’avoirassez bien démontré, est un être peu dangereux de sa nature, plein dedéférence pour la pratique, et tout à fait inoffensif à l’endroit deson semblable. PetrusBOREL. |