Corps

| COUPIN, Henri(1868-1937): Les plantes qui guérissent.-Paris : Schleicher frères et Cie, 1904.- 16p.-IV f. de pl. ; 24 cm. Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (22.X.2011) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque(Bm Lx : 2574-2). Les plantes qui guérissent par Henri Coupin Docteur ès sciences Préparateur de Botanique à la Sorbonne ~ * ~

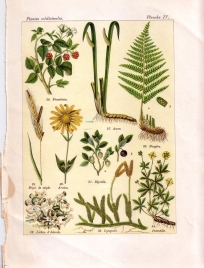

PLANCHE I 1. BOURDAINE (Rhamnus frangula). – La Bourdaine, de la famille desRhamnées, est encore assez peu employée en médecine, mais on semblevouloir l’utiliser de plus en plus. Son écorce est, en effet, unviolent purgatif. En somme, la Bourdaine peut remplacer le Nerprun dontnous verrons l’histoire un peu plus loin (n° 8). Caractères botaniques de la Bourdaine. – Arbrisseau de 2 à 3 mètres.Ecorce brune. Feuilles pétiolées, elliptiques ou ovales, non dentées,sinueuses. 8 à 10 nervures secondaires saillantes, presque droites etparallèles. Fleurs blanchâtres, hermaphrodites, pentamères. Fruit(baie) de la grosseur d’un pois, d’abord rouge, puis noir. 2. VALÉRIANE (Valeriana officinalis). – La Valériane officinale, dela famille des Valérianées, est bien connue dans les campagnes où elleest, en général, assez commune quand elle trouve les conditionsnécessaires à son bon développement et notamment une humiditésuffisante. C’est, en effet, dans les marais, au bord des eaux,quelquefois dans les bois humides, qu’elle croît de préférence et sefait alors remarquer par sa grande taille, ses feuilles agréablementdécoupées, ses fleurs tassées les unes contre les autres, d’un beaublanc, légèrement rosé, et répandant une odeur douce. Elle est si jolieet si élégante qu’on la cultive dans quelques jardins : on la multipliesoit à l’aide de graines semées au printemps, soit à l’aide d’éclats depieds. La culture affaiblit malheureusement beaucoup ses propriétésmédicinales. La Valériane est célèbre depuis longtemps par une curieuseparticularité qui lui a fait donner le nom d’Herbe aux chats. Quandon présente, en effet, sa racine à un chat, celui-ci la flaire et enest comme enivré. Il se livre alors à mille cabrioles, fait sauter laracine en l’air, se roule dessus pendant des heures entières comme unpetit fou : dans les jardins botaniques, on est même obligé de lacultiver sous verre pour empêcher la déprédation des chats. Cette racine est aussi la partie de la plante que l’on utilise enmédecine. On la recueille au printemps, lorsqu’elle a trois ansenviron, et avant que la tige aérienne n’ait poussé, on la dessèche àl’air et à l’étuve : elle doit être renouvelée tous les ans, car sespropriétés s’affaiblissent rapidement. Sèche, elle dégage une odeurassez forte que l’on a comparée à celle de l’urine de chat ; sa saveurest âcre et amère. Dans le commerce on en trouve deux variétés : l’une,qui a poussé dans une terre sèche et sablonneuse, est blanche,cylindrique et d’apparence cornée (variété sylvestris) ; l’autre, quia poussé dans des endroits marécageux, a des radicelles d’un grisfoncé, plus ridées et plus déliées (variété palustris). Cettedernière paraît moins efficace que l’autre. Les principes actifs de la racine de la valériane sont une huileéthérée, le valérol ; un camphre, le bornéol ; un acide, l’acidevalérique, et une résine noire et âcre. On l’emploie surtout comme excitant et calmant (suivant la dose) dusystème nerveux, dans ce que l’on appelle des « vapeurs », des « mauxde nerfs ». On l’ordonne dans diverses maladies nerveuses, telles quel’épilepsie, l’éclampsie, les étouffements, la chorée, etc. Toujourstrès désagréable à absorber, on la prend sous forme de poudre (1 à 10grammes) ; de tisane (10 grammes pour un litre d’eau) ; de teintureéthérée (2 grammes) ; de teinture alcoolique (5 à 15 grammes) ;d’extrait en pilules (2 à 4 grammes) ; d’huile essentielle (6 à 10gouttes) ; de teinture ammoniacale (20 à 30 gouttes). Caractères botaniques de la Valériane – Hauteur : de 1 mètre à 1 m.5. Velue à la base. Racine formée de nombreuses radicelles épaisses,odorante. Tige droite, creuse, un peu divisée seulement dans le haut.Feuilles opposées, les inférieures avec un pétiole, les supérieuressans pétioles, divisées en 8 à 12 segments crantés. Fleurs apparaissanten juillet-août, rosées, d’un blanc rosé, odorantes, hermaphrodites.Inflorescence en corymbe. Ovaire infère. Corolle tubuleuse à cinqlobes, à tube bossu à la base. Trois étamines. Ovaire à un seul ovule.Style filiforme. Stigmate bifide. Akène strié, ovoïde, pourvu d’uneaigrette plumeuse (b). Vivace. 3. NOYER (Juglans regia). – Ce bel arbre, de la famille desJuglandées, est surtout cultivé par les fruits, qui servent àl’alimentation (noix) et pour le beau bois qu’il donne quand il estvieux. Mais plusieurs de ses parties peuvent être utilisées en médecine. A ce point de vue, les parties les plus importants sont les feuilles,dont la saveur est amère et résineuse, et l’odeur assez forte quand onles froisse dans les doigts. On les récolte à n’importe quelle époque,et on les laisse sécher à l’air où elles perdent moitié de leur poids,et où elles prennent une teinte jaune-brun. On les utilise sous formede vin, de collyre avec addition d’extrait de belladone (1), de pommadefaite avec l’extrait, de sirop (30 à 45 grammes), d’extrait (40 à 80centigrammes en pilules), de décoction (50 0/00), d’infusion (20 0/00).Ces feuilles agissent, – ou du moins sont quelquefois employées dans letraitement de la scrofule. On peut aussi s’en servir pour laver etpanser les ulcères. La décoction est souvent employée dans letraitement des leucorrhées. Les fleurs mâles entraient autrefois dans la confection d’un médicamentaujourd’hui tombé en désuétude, connu sous le nom d’eau des troisnoix. On l’obtenait en distillant la même eau, successivement sur lesfleurs mâles, les cerneaux (noix non encore mûres) et, enfin, les noixmûres. Les noix avant de se dessécher sont entourées d’une épaisse écorceverte, le brou, qui tache en noir intense les doigts qui l’épluchent.Ce brou est souvent employé pour teindre les bois d’ébénisterie enbrun. Il est peu employé en médecine, du moins aujourd’hui. Autrefoisil était cependant la base de la tisane anti-vénérienne de Pollini, etpassait pour être efficace dans la syphilis, les dartres, la fièvreintermittente et la pustule maligne. De nos jours, quelques personnesl’emploient encore, à la dose de quelques centigrammes, comme excitantde la digestion et pour détruire les vers intestinaux ; son suc seraitaussi efficace contre les verrues et la teigne. Le brou macéré dans del’eau-de-vie et du sucre donne le « ratafia de brou de noix » dont lasaveur est assez agréable. Autre emploi, non médical du brou de noix :l’eau dans laquelle a macéré du brou de noix, versée sur le sol, enfait sortir les vers de terre pour la plus grande joie des pêcheurs àla ligne. Les noix, quoique surtout alimentaires, peuvent aussi avoir desapplications médicales : on en fait une émulsion agréable qui passepour tuer les vers intestinaux. Pressées, elles laissent s’écouler unehuile alimentaire, un peu verdâtre. Quand on l’extrait à chaud, cettehuile devient purgative et s’emploie en lavements, à la dose de 20 à 30grammes. Citons enfin, comme utilisable, l’écorce du noyer qui passe pourvésicante et purgative. Caractères botaniques du noyer. – Arbre ayant jusqu’à 20 mètres dehaut, avec un tronc atteignant 3 à 4 mètres de circonférence. Ecorceblanche. Rameaux étalés formant par leur ensemble une tête arrondie.Feuilles alternes, composées de 7 à 9 folioles sinuées, les bordscoriaces, d’un vert sombre. Fleurs apparaissant en mai, c’est-à-direavant les feuilles, unisexuées, monoïques. Fleurs mâles (a) enchatons pendants aux branches de l’année précédente, cylindriques, de 7à 10 centimètres de long. 14 à 36 étamines. Fleurs femelles (b)rassemblées à 2 ou 3 à l’extrémité des jeunes pousses entourées detoutes petites pétioles, presque réduites à un seul ovaire uniovulé,avec deux stigmates obtus. Fruit sans poils, globuleux, avec un sillonlongitudinal. Péricarpe (brou) épais et noircissant à l’air. Endocarpe(coquille de noix) de la consistance du bois, marqué de lignes en creuxet se fendant en deux parties égales. Graines très irrégulières àquatre parties (cuisses), renfermant un tissu blanc et huileux à saveuragréable. Vivace. Croît surtout dans les parties basses des montagnes,ne résistant pas à une température de 20°. Originaire des montagnes del’Asie Mineure. 4. TILLEUL (Tilia europæa). – Le Tilleul est un arbre vivant à l’étatnaturel dans beaucoup de forêts de l’Europe. Mais on le cultive aussibeaucoup dans les parcs et le long des avenues, où il est estimé pourson port, le bois que l’on en tire quand on l’abat et l’agréableombrage qu’il produit. Accessoirement on en tire une partie bien connueen herboristerie : ce sont les fleurs qui, groupées à plusieurs,partent d’une tige commune, laquelle vient s’attacher au milieu d’unefeuille un peu coriace, une bractée. Ces fleurs ont une saveur douce etmucilagineuse ainsi qu’une odeur agréable, souvent très forte au momentde la pleine floraison. Pour les récoltes, il faut choisir une bellejournée, bien sèche, du mois de juillet : on les étale à terre, sur unjournal, même en plein soleil. Elles perdent ainsi un peu de leurodeur, mais conservent leur teinte jaune (si elles deviennent rouges,c’est que la dessiccation a été mal faite). Il faut les conserver dansun lieu sec et à l’abri de la lumière : il est préférable de nerecueillir que les fleurs seules, bien que, dans le commerce, celles-cisoient presque toujours accompagnées de leur grande bractée. Les fleurs du tilleul servent à faire une infusion : c’est une tisanepopulaire que l’on considère comme calmante et efficace contre lesspasmes ou contractions involontaires de certains muscles. On l’ordonnedans le refroidissement et la première période des fièvresintermittentes. La tisane en est très bonne pour remettre une personned’une indigestion. Pour l’infusion, on prend généralement 10 grammes de fleurs dans unlitre d’eau. Le bois donne un charbon léger que l’on peut prendre dans les cas demaux d’estomac. Caractères botaniques du Tilleul. – Arbre de 15 à 20 mètres. Ecorceépaisse, rugueuse, fendillée dans le bas du tronc, lisse en haut.Rameaux rougeâtres. Feuilles alternes, pétiolées, un peu en forme decœur, arrondies, dentées en scies, pourvues de poils à l’aisselle desnervures principales (ce qui la distingue de celle du noisetier àlaquelle elle ressemble beaucoup). Fleurs jaunâtres, disposées en unecyme accolée en partie à une bractée. Cinq sépales. Cinq pétalesconcaves. Etamines nombreuses. Ovaire supère à 5 loges. Style simpleavec cinq petits stigmates. Le fruit est une capsule. 5. CAMOMILLE ROMAINE (Anthemis nobilis). – Cette composée serencontre dans beaucoup de nos champs et dans les lieux incultes ; onla cultive souvent dans les jardins (où elle se double facilement et oùelle vient sans difficulté) et dont les produits sont meilleurs queceux des individus sauvages. On utilise les capitules, que l’on choisit petits, grisâtres, nonentièrement développés, et que l’on récolte en juin ou juillet. Il estindispensable de les sécher rapidement pour ne pas leur faire perdreleurs propriétés ; pour cela, l’étuve est à recommander, mais on peutaussi se contenter de les étaler au soleil sur une feuille de papier.On les conserve dans des boîtes bien closes, mises dans un endroit sec,frais et obscur : leur odeur aromatique persiste ainsi longtemps. On en fait, en infusion, une tisane à recommander dans les digestionspénibles, le manque d’appétit, les crampes d’estomac, les coliquescausées par des gaz et la constipation. Son action stimulante la faitutiliser dans diverses maladies où l’on est abattu, notamment dansdiverses fièvres qu’elle tend de plus en plus à faire décroître : commele disait Trousseau, c’est le quinquina de l’antiquité. Pourl’infusion, employer 4 à 20 grammes des capitules pour un litre d’eau. Caractères botaniques de la plante. – Taille de 1 à 3 décimètres.Touffue. Rampante. Odeur forte et caractéristique. Tige d’un vertblanchâtre. Feuilles petites, très découpées, à divisions très petiteset velues. Fleurs disposées en capitules. Involucre presque plan.Réceptacle très convexe. Fleurons jaunes et hermaphrodites, entourés dedemi-fleurons blancs et femelles. Akène petit et verdâtre surmonté d’unpetit bourrelet membraneux. Vivace. Dans les pieds cultivés, toutes lesfleurs sont des demi-fleurons blancs. 6. MILLEFEUILLE (Achillea millefolium). – Le Millefeuille ou Achilléemillefeuille n’est pas une Ombellifère comme on est toujours tenté dele croire, mais une composée. Ses capitules blancs sont seulementformés d’un très petit nombre de fleurs. Ces capitules sont, à leurtour, disposés en un corymbe. Ce qui le fait, en outre, reconnaîtrefacilement, ce sont ses feuilles allongées et extrêmement découpées àdroite et à gauche. C’est une plante très commune le long des chemins,les lieux incultes et les prairies. On l’employait autrefois dans le traitement des petites blessures :aussi, dans les campagnes, est-elle encore désignée sous le nomd’Herbe à la coupure ou d’Herbe aux charpentiers. Aujourd’hui ellen’est plus guère employée, bien qu’elle soit amère, aromatique ettonique. 7. TABAC (Nicotiana tabacum). – Le Tabac (famille des Solanées) n’estguère employé en médecine, sauf qu’en thérapeutique populaire, onutilise ses feuilles fermentées pour en frotter les mains et détruirela gale. Sa poudre peut être aussi ordonnée dans quelques cas pourfaire éternuer (tabac à priser). Les feuilles, récoltées à certaines époques et mises à fermenter dansdes conditions particulières, constituent le tabac commercial. Cesfeuilles roulées sur elles-mêmes donnent les cigares. Coupées en petitsbrins, c’est le tabac à cigarettes. Tassées et réunies en cordon, c’estla « chique », si employée des matelots. Les feuilles séchées etréduites en poudre donnent cet affreux tabac à priser dont il était debon ton de se servir du temps de Louis XIV, mais dont l’usage tend,aujourd’hui, à disparaître de plus en plus. L’emploi du tabac à fumer est toujours mauvais, bien, qu’à l’habitude,son action nocive tende à s’atténuer. Il renferme un alcaloïde trèsdangereux, la nicotine, qui est un poison violent. Les débris de tabac, mis dans de l’eau, donnent une eau nicotiniséequi, pulvérisée sur les plantes, en tuent les parasites : lesjardiniers l’emploient beaucoup contre les pucerons. Caractères botaniques du Tabac. – Plante herbacée pouvant atteindreplus de 2 mètres, couverte de poils visqueux. Odeur désagréable. Tigecylindrique. Feuilles alternes, sans pétioles, très grandes, oblongues,molles, non dentées. Fleurs grandes. Calice tubuleux à cinq dents.Corolle allongée, en entonnoir, avec un tube cylindrique, gamopétale, àcinq dents, rose. Cinq étamines. Ovaire ovoïde à deux loges, devenantune capsule. Style simple. Graines noires très petites et trèsnombreuses. Plante annuelle. 8. NERPRUN (Rhamnus catharticus). – Le Nerprun est un petit arbre dela famille des Rhamnées qui pousse spontanément dans nos bois et secultive facilement. A l’automne, il porte des fruits (baies), d’abordverts, puis noirs, qui en sont la partie usitée. On récolte ces fruitslorsqu’ils sont bien mûrs, bien luisants, c’est-à-dire en septembre eten octobre. Comme la dessiccation leur fait perdre leurs propriétéspurgatives, il faut les employer frais : on en fait un sirop de saveurtrès désagréable que l’on prend à la dose de 20 à 60 grammes. On peuten faire aussi une décoction, à raison de 4 à 12 grammes pour un quartde litre d’eau. C’est un purgatif d’une extrême énergie : pour éviterdes coliques, il est bon de le faire suivre d’une tisane adoucissanteou mucilagineuse, par exemple de mauve ou de guimauve. L’eau de Nerprun est aussi purgative. Les baies, mélangées avec de la chaux ou de l’alumine, donnent unecouleur verte, utilisée comme telle et connue sous le nom de vert devessie. Caractères botaniques du Nerprun. – Arbuste de 2 à 3 mètres. Ecorcelisse, brun-grisâtre. Rameaux grisâtres, quelquefois terminées enpointe. Feuilles ovales, aiguës, dentées, non couvertes de poils, vertclair. Deux à trois nervures convergentes de chaque côté de la nervuremédiane. Pétioles pourvues de stipules beaucoup plus courtes que lui.Fleurs apparaissant en mai-juin, petites, jaune-verdâtre, à sexesséparés, rapprochés en petits paquets à la base des jeunes rameaux.Calice en 4 lanières. Quatre pétales. Quatre étamines. Ovaireglobuleux, à 4 loges. Quatre stigmates. Baie (b) sphérique avec, surle côté, un sillon plus large à la base qu’au sommet. 9. GENTIANE JAUNE (Gentiana lutea). – Cette plante estessentiellement une plante de montagne, mais ne s’élevant pas très haut: on la rencontre dans les terrains calcaires de la zone subalpine oùtous les Alpinistes l’ont rencontrée et remarquée à cause de sa grandetaille. On la trouve aussi bien dans les Alpes et les Pyrénées que dansles Cévennes, le Puy-de-Dôme, la Côte-d’Or et les Vosges ; sonabondance y est telle qu’on ne la cultive que rarement dans lesjardins. La partie utilisable est la racine que l’on récolte vers sadeuxième année, après la chute des feuilles. Après l’avoir épluchéesans la laver on la sèche à l’étuve. Les racines que l’on trouve chezles herboristes viennent généralement de Lorraine, de Suisse et deBourgogne : ce sont des morceaux de la grosseur du pouce, durs, ridés,bruns à l’extérieur, jaunes à l’intérieur, de saveur amère et d’odeurdésagréable. C’est parmi nos plantes indigènes notre meilleur tonique : on laprescrit dans les maux d’estomac, dans l’anémie, la scrofule, etc. Onen fait une poudre (à prendre : 1 à 4 grammes), une infusion (5 grammesdans un litre d’eau), un extrait (à prendre : 2 à 4 grammes), un vin (àprendre : 120 à 200 grammes), un sirop (à prendre : 10 à 100 grammes). Elle entre dans la composition du « fébrifuge français », de l’ «élixir de Peyrilhe », du « remède anti-arthritique du duc de Portland ». Caractères botaniques de la Gentiane jaune. – Racine profonde,tortueuse, grosse, brune à l’extérieur, jaune en dedans, spongieuse.Tige droite de 10 à 15 décimètres, vert tendre. Feuilles opposées,arrondies à la base, pointues au sommet. Fleurs apparaissant en mai,jaunes, réunies en groupes compacts à la base des feuilles, et semblantainsi entourer la tige. Calice fendu longitudinalement. Corollegamopétale à 4, 5, ou 10 segments profonds, parsemés de points jaunes.Cinq étamines, au filet grisâtre. Ovaire ovoïde terminé en pointe.Style court. Deux stigmates. Graines arrondies nombreuses. Vivace. PLANCHE II 10. MENTHE POIVRÉE (Mentha piperata). – Cette labiée est surtoutcultivée en Angleterre, mais elle réussit aussi chez nous. On lapropage par des drageons, en lignes serrées. Il faut changer de soltous les cinq ans. La récolte de la première année est généralement laplus abondante, mais il faut bien défoncer le sol avant de planter. On utilise l’extrémité supérieure de la tige, c’est-à-dire celle quiporte les fleurs. On récolte ces sommités fleuries quand la plante esten pleine floraison, c’est-à-dire en août-septembre. On laisse sécher àl’air. En distillant, on obtient une huile essentielle, à odeur bienconnue et laissant dans la bouche une sensation de fraîcheur. Le principe que contient la menthe est tonique et stimulant. Il lui avalu sa réputation de stomachique, de cordiale et de stimulante. On utilise la menthe sous forme d’infusion (10 grammes pour un litred’eau), sirop (à prendre : 30 grammes), d’essence (à prendre en potion: 6 à 12 gouttes), d’alcoolat (à prendre : de 1 à 4 grammes), d’espritde menthe (à prendre : 2 à 8 grammes), de tablettes et de pastilles. –L’essence de menthe anglaise est une solution très concentrée d’essencedans l’alcool. Caractères botaniques de la menthe poivrée. – Tige de 3 à 6centimètres, velue, quadrangulaire. Feuilles opposées avec un courtpétiole, ovales, aiguës au sommet, dentées en scie, un peu velues.Fleurs violacées formant des sortes d’épis au bout de la tige. Calice à5 dents presque égales. Corolle en forme d’entonnoir, à quatre lobesdont la supérieure est un peu plus large. Quatre étamines dépassant unpeu la corolle. Ovaire à quatre loges. Vivace. Odeur de menthe quand onla froisse entre les doigts. 11. MENTHE CRÉPUE (Mentha crispa). – Cette espèce peut, jusqu’à uncertain point, remplacer la précédente, bien qu’elle soit moins finequant à l’essence. On la distingue de la précédente par ses épis defleur plus allongées, ses feuilles sans pétiole et à limbe crépu. Ellepousse chez nous à l’état sauvage, dans les endroits un peu humides. 12. ORIGAN (Origanum vulgare). – L’Origan est une labiée commune cheznous un peu partout, notamment le long des chemins et les prairies. Onutilise toute la partie supérieure de la tige avec les fleurs qu’elleporte, et on laisse sécher à l’air. On l’emploie surtout en infusion (8à 15 grammes pour un litre d’eau), et sous cette forme elle est surtoutun stimulant de l’estomac et un expectorant. Dans les campagnes, onapplique quelquefois un hachis d’origan sur les membres atteints derhumatismes, mais son efficacité à ce point de vue est plutôt douteuse.Par la distillation on en tire une odeur odorante employée enparfumerie, et aussi pour calmer les douleurs des dents cariées. Ilentre dans la composition de la « poudre sternutatoire », du « siropd’armoise » et dans l’ « eau vulnéraire ». Caractères botaniques de l’Origan. – Taille : 3 à 6 décimètres. Odeuragréable quand on la froisse. Saveur piquante. Feuilles opposées,presque sans pétiole, à bout pointu, velues en dessous. Tige à peinecarrée. Fleurs petites, suspendues en paquets au sommet de la tige etde ses ramifications terminales. Calices à cinq dents égales. Corollelabiée. Lèvre supérieure, plane, fendue. Quatre étamines sortant de lacorolle. Vivace. 13. SAUGE (Salvia officinalis). – La Sauge est aujourd’hui bientombée dans l’oubli, bien que ce soit, de toutes les labiées, celledont l’action stimulante est peut-être la plus intense, trop intensemême. Autrefois, cependant, on en faisait une panacée universelle etHorace dit même (en latin) : « Homme, pourquoi meurs-tu, quand, en tonjardin, pousse la Sauge » ? De nos jours, quelques adeptes de lamédecine par les plantes, emploient en infusion (5 grammes pour 1 litred’eau) les sommités fleuries et s’en trouvent bien pour faciliter leurdigestion ou faire circuler le sang au moment d’une défaillance. Ilparaît aussi que sous forme d’infusions plus intenses (15 à 60 grammespour 1 litre d’eau), il fait cicatriser rapidement les blessures surlesquelles on l’applique à l’aide d’un pansement. La Sauge vit sur lescollines du Midi et se cultive facilement dans les jardins. On cueilleles sommités fleuries et on les fait sécher à l’air. Caractères botaniques de la Sauge. – Taille : 3 à 6 décimètres. Odeuragréable. Saveur chaude. Tige très rameuse, ligneuse à la base.Feuilles opposées, vert blanchâtre, finement rugueuses, légèrementvelues, pointues au bout. Fleurs grandes, violettes, en paquets à labase des feuilles, dans la région supérieure de la tige. Calice à cinqdents formant deux lèvres. Corolle bilabiée. Lèvre supérieure un peubombée. Lèvre inférieure à trois lobes. Deux étamines à connectiftransversal, basculant. 14. PAVOT (Papaver somniferum). – Le Pavot (famille des Papavéracées)est une plante originaire d’Orient, mais cultivée, en France, presquepartout. Tous ses tissus sont remplis d’un suc blanc, un latex, quicontient des alcaloïdes extrêmement puissants et notamment la morphine,la codéine, la narcéine, la narcotine, la thébaïne, la papavérine, etc. On utilise surtout les capsules, qui sont longues, sphériques oudéprimées suivant les variétés. On récolte à l’automne, surtout cellesdu Pavot blanc, à leur maturité complète et on les laisse sécher àl’air. On les ordonne en infusion pour faire dormir ou pour calmer desdouleurs : c’est un médicament dont il ne faut user qu’avec prudence,car une infusion trop concentrée pourrait amener la mort. C’est avecles mêmes capsules que l’on fait le sirop « diacode », narcotiquepuissant. En Orient, des capsules fraîches on extrait l’opium en les incisant eten recueillant le suc qui s’en écoule. On en tire aussi de la morphine,employée pour calmer les douleurs, mais qui cause un tel soulagementqu’on ne peut plus finalement s’en passer, ce qui altère rapidement lasanté. C’est la morphine qui agit dans la composition calmante appelée laudanum. Les graines du Pavot donnent l’« huile d’œillette », qui est comestible. Caractères botaniques du Pavot. – Plante de 10 à 15 décimètres, decouleur glauque, couverte d’une légère poudre s’enlevant au doigt.Feuilles alternes, entourant presque la tige à leur base, très largeset très ondulées. Deux sépales tombant à l’ouverture du bouton. Corolletrès grande formée de quatre pétales blancs ou rosés ou violacés.Nombreuses étamines. Ovaire bombé, à intérieur divisé par des cloisonsrayonnantes et couvertes de graines. Capsules s’ouvrant sous lestigmate, lequel est large, plat et lobé, par de petits trous, ou nes’ouvrant pas du tout. Graines très nombreuses, petites, de diversescouleurs, en forme de rein et réticulées à la surface. 15. MAUVE (Malva sylvestris). – La Mauve (famille des Malvacées) estune des plantes médicinales les plus populaires. Il est facile de s’enprocurer, car elle croît un peu partout, jusque dans les lieuxincultes. On utilise surtout les fleurs que l’on peut récolter pendanttout l’été. On doit les faire sécher au grenier, ou tout au moins dansun endroit obscur, car la lumière leur fait perdre leur couleur. Ilfaut aussi, pour la même raison, les conserver à l’abri des rayonssolaires. On peut encore se servir des feuilles que l’on récolte aumois de juin et de juillet et que l’on fait sécher. Avec les fleurs, on fait une infusion (10 grammes pour 1 litre d’eau)agréable à boire ; ces fleurs font partie de la tisane « des quatrefleurs ». Les feuilles s’emploient en infusion (10 grammes pour 1 litre d’eau) ouen décoction (15 à 30 grammes pour 1000). Sous cette dernière forme, ons’en sert pour faire des lavements et des lotions. La Mauve est très riche en principes visqueux : elle est, par suite,émolliente, adoucissante et béchique (c’est-à-dire à employer contre latoux). Caractères botaniques de la Mauve. – Plante rameuse de 3 à 6décimètres. Feuilles alternes, longuement pétiolées, arrondies à cinqou sept lobes peu profonds, obtus, avec deux stipules aiguës. Fleursroses, rayées de stries rouges plus foncées. Calicule à trois folioles.Calice à cinq lobes. Corolles à cinq pétales. Etamines nombreuses,réunies par leur filet en un tube qui entoure le style. Une dizaine destigmates. Ovaire supère à nombreuses loges. Fruit (a) formé d’unesérie de petits akènes disposés en couronne. 16. COQUELICOT (Papaver rhœas). – Les Coquelicots (famille desPapaveracées) abondent dans les champs et surtout dans les moissons où,en quelques minutes, on peut faire une abondante récolte. Il suffit deprendre les pétales à la si jolie couleur rouge, mais à l’odeur plutôtdésagréable. On les fait sécher dans un grenier en les étalant sur unjournal et en les empilant le moins possible. Si l’on prend soin de lesremuer de temps en temps, ils restent rouges ; s’ils deviennent noirs,c’est que l’opération aura été mal faite. Conserver naturellement dansun lieu bien sec. On utilise surtout ces pétales en infusion (5 grammespour 1 litre d’eau). On en fait aussi un sirop (à prendre : 10 à 30grammes) et une teinture (à prendre : 1 à 2 grammes). Mélangés au « pied de chat » (Gnaphalier dioïque) et au « pas d’âne »(Tussilage), ils constituent les « espèces béchiques », c’est-à-dire àemployer contre la toux. Les pétales de coquelicots sont un peu calmants et sudorifiques. On lesemploie surtout contre la toux. Caractères botaniques du Coquelicot. – Plante couverte de poilsrudes. Calice à deux sépales réunis en partie et tombant au moment del’ouverture du bouton. Quatre pétales rouges, très minces. Nombreusesétamines noires. Capsule (b) un peu allongée et terminée par unstigmate aplati au-dessous duquel se forment les fenêtres dedéhiscence. Feuilles très découpées. PLANCHE III 17. LIN (Linum usitatissimum). – Le Lin (famille des Linacées) estcultivé en grand pour les fibres que l’on en retire par le rouissage etdont on fait de la belle toile. On en recueille aussi les graines quiservent à de nombreux usages. On en retire une huile qui, cuite,constitue une excellente huile siccative. En outre, ces graines sonttrès employées en médecine par suite du mucilage abondant que produitmomentanément le tégument quand on les plonge dans l’eau. Ce mucilagepeut être employé seul : pour l’obtenir, on mélange une partie degraines avec cinq parties d’eau, puis, au bout de six heures, on passeà la passoire. Pour faire de la tisane, on fait infuser dix parties degraines dans cent parties d’eau. Si l’on veut une décoction susceptiblede servir de lavement, on met 10 grammes de graines dans 1 litre d’eau.Mais c’est surtout sous forme de farine qu’on l’emploie : on l’obtienten broyant les graines dans un mortier ou dans un moulin ; il convientde ne l’employer que nouvellement préparée ; sans quoi, on risqued’employer de la farine altérée, rancie, qui brûle la peau au lieu dela guérir. Pour avoir des cataplasmes, on mélange quatre parties defarine de lin dans treize parties d’eau bouillante. On recommande les graines de lin, sous forme de tisane, dans lesaffections du tube digestif. Le lavement permet d’introduire dans legros intestin quelques substances peu solubles que l’on y a mélangépréalablement. Les lotions sont adoucissantes pour la peau, de même queles cataplasmes. Caractères botaniques du lin. – Tige grêle, non rameuse. Feuillespetites, presque linéaires. Fleurs (a) bleues pentamères. Capsule(b) déhiscente en dix valves, chaque loge contenant une graine ovale,plate, brune. 18. THYM (Thymus vulgaris). – Cette Labiée est très commune sur lescollines sèches surtout ; elle est souvent cultivée dans les jardins,notamment en bordures. On utilise la plante entière en la récoltant aumoment de la floraison et en la disposant en paquet que l’on faitsécher à l’air ou au séchoir. On en fait surtout des infusions (30 à100 grammes pour 1 litre d’eau). On en tire aussi une essence trèsrecommandée depuis quelque temps comme antiseptique : c’est le thymol,qui fait aussi partie du « baume opodeldoch » et est employé commeodontalgique (pour guérir les douleurs du mal de dents). Le thym est un amer astringent, un stimulant et un tonique. Arecommander quand l’estomac est paresseux à digérer. C’est aussi un condiment que connaissent toutes les cuisinières, quil’emploient, conjointement avec le laurier, pour aromatiser le lapin,les ragouts, etc. Caractères botaniques du thym. – Petite plante dégageant, quand on lafroisse, une odeur caractéristique. Tiges ligneuses de 1 à 2décimètres. Feuilles opposées, sans pétiole, lancéolées, roulées endessous par les bords. Fleurs roses ou blanches, réunies par trois àl’aisselle des feuilles supérieures. Corolle à deux lèvres, lasupérieure à trois dents, l’inférieure à deux dents. 20. CHÊNE (Quercus robur). – Le chêne, de la famille des Cupulifères,pousse et est cultivé partout, sauf dans les régions qui sont à plus de900 mètres d’altitude. On utilise son écorce (à récolter sur les arbresde 3 ou 4 ans, un peu avant la floraison), les feuilles (à récolter enété), les glands (à récolter en automne) et les galles (à récolter enautomne). On emploie l’écorce en décoction (10 à 30 grammes pour 1 litre d’eau)comme fébrifuge. On en fait aussi une poudre. Décoction et poudres’emploient pour guérir rapidement les plaies et, en gargarisme, contreles maux de gorge. Les glands, grillés comme le café noir, pulvérisés et infusés dansl’eau (30 à 60 grammes dans 1 litre) donnent une liqueur tonique,pouvant, jusqu’à un certain point remplacer le café. Les feuilles, infusées dans du vin rouge et mélangées de miel,constituent un bon gargarisme. Les galles, produites par la pique d’insectes, sont riches en tanin,mais ne servent pas en médecine : avec du sulfate de fer, on en fait del’encre. 21. ORCHIS (Orchis mascula). – Cette orchidée se rencontre, auprintemps, dans les prairies et les bois montagneux. Ses tubercules,seuls ou mélangés à ceux d’autres Orchis, constituent, quand ils sontséchés, le Salep. Au préalable, on les enfile dans une ficelle et onles fait cuire, jusqu’à ce qu’ils commencent à se ramollir. On en faitune tisane par décoction (10 grammes pour 1 litre d’eau), une gelée, duchocolat, etc. Associé au lait ou au bouillon, le Salep donne un potagetrès bon pour les convalescents. La tisane convient dans laconvalescence de la diarrhée. Caractères botaniques de l’Orchis. – A la base de la tige, quelquesradicelles et deux tubercules, l’un, ordinairement très bombé, l’autre,flétri plus ou moins. Tige herbacée. Feuilles allongées à nervuresparallèles. Fleurs en épis. Ovaire infère, long et contourné surlui-même en spirale. Trois sépales colorés. Trois pétales, dontl’inférieur est très grand et lobé (labelle). Une étamine à deux logesrenfermant du pollen aggloméré et soudée au stigmate. Un éperon.Graines très petites, comme de la poussière. 22 ABSINTHE (Arthemisia absinthium). – L’absinthe (famille desComposées), croît spontanément dans les lieux incultes et le bord deschemins ; on la cultive aussi, mais elle est alors moins bonne. Elleest trop connue pour l’exécrable liqueur que l’on en tire et qui – sousle fallacieux prétexte d’être apéritive – détruit rapidement le systèmenerveux et finit par rendre fous, épileptiques, paralysés ou idiotsceux qui se livrent à son usage. On peut cependant l’employer à petitedose en médecine comme tonique : on récolte les feuilles au moment dela floraison, on les fait sécher, et, au moment de s’en servir, on afait une infusion (5 grammes pour 1 litre d’eau) : mais elle faitmourir plutôt que guérir et son usage – qui dégénère vite en abus –n’est pas à recommander. Caractères botaniques de l’absinthe. – Taille : 50 centimètres à 1mètre. Odeur aromatique. Feuilles très découpées. Fleurs réunies encapitules serrés, jaunes, formant une grappe lâche. Fleurons du centrehermaphrodites. Fleurons de la périphérie femelles et irréguliers. 23. SAULE. – Du saule, on extrait un principe, la salicine, qui, dansces derniers temps, a été très vantée pour le traitement desrhumatismes. L’écorce est rougeâtre et amère. 24. PETITE CENTAURÉE (Erythroea centaurium). – Autrefois, du temps oùon ne connaissait pas encore le quinquina, cette plante (de la familledes Gentianées) était considérée comme la meilleure herbe à employerpour faire diminuer la fièvre. Aujourd’hui, elle n’est plus guèreemployée à ce point de vue que par quelques personnes, soit seule,soit, plus souvent, ajoutée au quinquina. C’est un fébrifuge et unstomachique. Elle pousse un peu partout, surtout le long des haies et dans lespetits bois. On récolte toute la plante ou simplement les sommitésfleuries, en juillet et août et on les dessèche rapidement dans ungrenier bien chaud. On peut aussi opérer cette dessiccation à l’air,mais à condition d’envelopper les petits paquets d’un cornet de papier: la lumière, en effet, en altère la couleur. On l’emploie surtout eninfusion (10 grammes pour 1 litre d’eau), en poudre comme stomachique(à prendre : 1 à 2 grammes), en sirop, en vin, etc. Elle entre dans la composition des « espèces amères », du « baumevulnéraire », de l’« esprit carminatif de Sylvius » et de la «Thériaque ». Caractères botaniques de la petite Centaurée. – Plante de 2 à 3décimètres. Feuilles opposées non dentées. Inflorescence en cymedichotome. Fleurs rosées. Calice à 5 divisions. Corolle à cinq crans.Cinq étamines, dont les anthères se tordent en spirale quand elless’ouvrent. Ovaire allongé. Capsule bivalve. 25. BOUILLON BLANC (Verbascum thapsus). – Cette scrofulariacée esttrès facile à reconnaître par sa grande taille, ses tiges et sesfeuilles cotonneuses, ses grandes fleurs jaunes réunies en épiségalement cotonneux. On le trouve un peu partout, notamment dans lesdécombres et le long des chemins. On recueille les corolles, qui sedétachent d’elles-mêmes quand elles sont épanouies et on les faitsécher : elles conservent leur couleur jaune et dégagent une légèreodeur de violette. On peut aussi recueillir les feuilles et les fairesécher. Avec les fleurs, on fait une infusion (10 à 30 grammes pour un litred’eau), que l’on prend pour le rhume, après avoir eu soin de la passerau travers d’une mousseline. Sans cette précaution, on avalerait despoils dont l’effet serait inverse de celui que l’on attend. Avec les feuilles, on fait une décoction servant de lavement.Appliquées cuites, elles passent pour guérir rapidement les petitesblessures. Caractères botaniques du Bouillon Blanc. – Plante de 6 à 12centimètres. Couverte d’un duvet cotonneux qui lui donne un aspectblanc. Tige droite. Feuilles grandes, épaisses, cotonneuses.Inflorescence en épi. Calice cotonneux. Corolle gamopétale, à cinqlobes et à tube très court. Cinq étamines inégales et à filet plus oumoins arqué. Capsule à deux valves. PLANCHE IV 26. FRAMBOISE (Rubus Idœus). – Les Framboisiers, ainsi que, et depréférence les Ronces (qui appartiennent au même genre), sont bienconnus pour leurs feuilles qui sont un remède populaire et efficacedans les maux de gorge. On recueille des feuilles et on les faitsécher. En se gargarisant avec l’infusion qu’elles permettent de faire(10 grammes pour 1 litre) le tanin agit, par son astringence, sur notremuqueuse laryngée et en diminue l’inflammation. Avec les fruits duframboisier, ainsi qu’avec les mûres, on peut aussi faire des tartesbonnes à prendre dans le même but. Caractères botaniques du Framboisier. – Plante sarmenteuse couverted’épines épaisses et recourbées vers le bas. Feuilles composées,également piquantes. Fleur construite sur le type 5. Corolle blanche.Nombreuses étamines. Fruit composé de plusieurs petits akènes à paroiexterne charnue. 27. ACORE (Acorus calamus). – Cette plante, de la famille desAroïdées, se rencontre dans quelques marais. On utilise le rhizôme, quel’on recueille au printemps et à l’automne et on le laisse sécher àl’air. On peut l’employer en décoction (20 grammes pour 1 litre) ou enpoudre. On se trouve bien de le prendre dans les cas de maux d’estomacet les vomissements. On peut aussi s’en servir pour aromatiser la bièreet – mais le fait est douteux – pour rendre la voix plus claire. Trèsemployée en Allemagne, où la plante est plus connue qu’en France. Caractères botaniques de l’Acore. – Aspect général de l’iris, quantau rhizôme et aux feuilles. Inflorescence semblant s’attacher au milieude certaines feuilles et composées de fleurs tassées les unes contreles autres, petites, jaunâtres, hermaphrodites. Capsule à trois loges. 28. FOUGÈRE MALE (Polystichum filix mas). – La Fougère mâle constitueun remède très efficace contre le ver solitaire ; il ne le tue pas,mais le « stupéfie », c’est-à-dire qu’il le force à relâcher lesventouses et les crochets qui se cramponnent à la muqueuse del’intestin. Quand le ver est sous cette influence déprimante, on faitprendre au malade un fort purgatif. Le flux intestinal détache alors lever sans difficulté et l’entraîne au dehors. On emploie à cet effetsoit le rhizôme en poudre faite récemment (30 grammes), soit l’extraitalcoolique ou éthéré (2 à 4 grammes) du même rhizôme. Il est aussiefficace contre le ver solitaire proprement dit que contre leBotriocéphale (ver solitaire à anneaux plus larges que longs). La Fougère mâle est assez commune dans les buissons et les lieuxombragés. On récolte les rhizômes en hiver et on les choisit de couleurverte. Ils perdent assez rapidement leur huile essentielle et, parsuite, leurs propriétés tœnifuges. On peut aussi tirer le principeactif des jeunes feuilles. Caractères botaniques de la fougère mâle. – Rhizôme (tigesouterraine) horizontale, couvert de poils. Feuilles aériennes, longuesde 5 à 10 décimètres, deux fois découpées ; à pétiole couvert de poilsbruns. A la face inférieure des feuilles (b) il y a des amas despores disposés en deux séries parallèles et recouverts chacun par unepetite peau (indusie) en forme de rein. 29. ERGOT DE SEIGLE (Claviceps purpurea). – Le seigle est sujet à unemaladie qui se caractérise en ce que quelques grains dans l’épi, aulieu de se développer normalement, deviennent noirs, un peu arqués etprennent un accroissement tel qu’ils dépassent beaucoup les épillets oùils ont pris naissance. Ces grains altérés par un champignonconstituent l’ergot de seigle. Il contient une substance très active,l’ergotine, qui est susceptible de faire contracter beaucoup nosfibres musculaires lisses et nos vaisseaux sanguins. Son emploi esttrès dangereux et le médecin seul peut apprécier les cas où on peutl’ordonner. 30. ARNICA (Arnica montana). – L’Arnica (famille des composées)pousse dans les pâturages des montagnes, notamment dans les endroits oùle sol est siliceux. Il est difficile à cultiver. On utilise surtoutles capitules que l’on récolte en juillet et que l’on fait sécher àl’étuve. On peut aussi employer les racines et les feuilles. Sous lenom de quinquina des pauvres, on le recommandait autrefois pourguérir les fièvres intermittentes. En infusion (4 à 8 grammes pour 1litre d’eau) c’est un tonique excitant. A l’état de teinture,c’est-à-dire d’extrait alcoolique, c’est un remède populaire que l’onemploie en compresses pour les petites blessures et surtout les coupstrop violents. Il ne faut pas abuser de l’arnica qui, absorbé en tropforte dose, peut amener de graves accidents et même la mort. Caractères botaniques de l’Arnica. – Plante de 2 à 6 décimètres.Rhizôme fibreux. Quatre feuilles réunies en rosette, du centre delaquelle s’élève le capitule. Celui-ci est entièrement jaune (5 à 6centimètres de diamètre). Akènes surmontés d’une aigrette blanche. 31 MYRTILLE (Vaccinium myrtillus). – La myrtille est un tout petitarbrisseau (famille des vacciniacées) croissant dans les bois. Sesfruits sont des baies noires (b) que l’on emploie en nature ou ensirop comme rafraîchissant et astringent dans les diarrhées chroniques.On peut aussi les faire sécher et les prendre en poudre. Dans quelquespays, on s’en sert pour rehausser la couleur du vin. Caractères botaniques de la myrtille. – Petit arbrisseau. Feuillesveinées sur les deux faces. Corolle en cloche, blanche, à cinq dents.Ovaire infère. Baie portant en haut les traces du calice. 32. LICHEN D’ISLANDE (Cetraria Islandica). – Il croît dans la plupartde nos montagnes, mais c’est en Islande qu’il est le plus abondant.C’est une lame plate, irrégulièrement ramifiée et dont à la surface onremarque des taches, qui sont les organes reproducteurs. On l’arrachefacilement des rochers et des arbres sur lesquels il se trouve et on lefait sécher. On peut en faire une infusion en le faisant simplementbouillir dans de l’eau (10 à 60 grammes pour 1 litre) : la solutioncontient ainsi un principe amer, le citrarin, et un principemucilagineux. Il agit alors comme tonique, stomachique, fébrifuge, maisil ne faut pas prolonger son action car il devient rapidement purgatif.Ordinairement on le débarrasse d’abord de son cétrarin en le faisantbouillir dans l’eau additionnée de carbonate de soude à 3 ou 4 % : ilne reste plus que la matière mucilagineuse dont on fait des sirops, desgelées, du chocolat, etc. ; toutes ces compositions efficaces dans lesbronchites ; elles calment la toux et diminuent surtout l’irritation dela gorge qui la provoque. 33. LYCOPODE (Lycopodium clavatum). – C’est une plante (famille desLycopodiacées) de montagne, qui se présente sous la forme d’une tigerampante couverte de petites feuilles. De place en place, il s’en élèvedes tiges verticales se bifurquant pour se terminer par deux épiscontenant une poussière fine de spores. On recueille ces épis avant queles petites feuilles qui le composent se soient écartées les unes desautres et on les dépose dans un lieu non exposé aux courants d’air. Lesépis, en se desséchant, s’entr’ouvrent et laissent échapper unepoussière fine d’une douceur excessive. On se sert de cette poudre pouren frotter la peau des enfants aux places où elle a tendance às’excorier et à se gercer. Les personnes obèses en font un usageanalogue dans les parties où les régions trop grasses se frottent ets’enveniment. En pharmacie, on emploie encore la poudre de lycopodepour y rouler les pilules et les empêcher d’adhérer les unes auxautres. Enfin, dans les théâtres, on s’en sert pour simuler des éclairsen la projetant dans la coulisse sur une bougie allumée. 34. POTENTILLE (Potentilla tormentilla). – Cette petite Rosacée estla plus employée du genre Potentilla. On récolte sa racine enautomne et on la laisse sécher. On en fait une décoction en la faisantbouillir pendant un quart d’heure environ à raison de 50 à 60 grammesde racines pour 1 litre d’eau. Cette décoction est un puissantastringent ; elle est à recommander dans les diarrhées, la dysenterieet les hémorrhagies. Un gargarisme rend des services dans les cas demaux de gorge et les ulcérations de la bouche. C’est une plante communedans les bois. Caractères botaniques de la Potentille. – Petite plante de 2 à 3décimètres. Racine rampante, épaisse. Feuilles divisées palmées, à bordcrénélé. Calice à quatre pétales, muni d’un calicule. Quatre pétalesjaunes, petits. Etamines nombreuses. Fruit composé de petits akènes. NOTE : (1) Voir Les plantes qui tuent, planche I. |