Corps

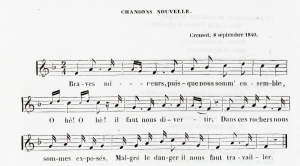

| FERTIAULT, François(1814-1915) : Le Mineur (1841). Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (06.III.2014) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire(BM Lisieux : 4866 ) du tome 6 des Francaispeints pareux-mêmes : encyclopédie morale du XIXesiècle publiée par L. Curmer de 1840 à 1842 en 422 livraisons et 9 vol. LeMineur par François Fertiault ~ * ~Intus… IL est certaines existences que d’immenses travaux, devastes exploitations accaparent, absorbent tout entières ; qui semblentpour ainsi dire les victimes résignées et sans réplique de quelquesimpérieux besoins. Toutes sont exposées, à différents degrés, à desdangers plus ou moins grands, plus ou moins continuels : ainsi lesoldat a le canon, le marin les tempêtes, dangers, certes ! dont onpeut difficilement nier l’imminence et la gravité ; mais dangersintermittents, dangers semés à intervalles de vives jouissances ou degais repos ; tandis que l’existence que je veux vous faire connaître,et qui réunit à elle seule les périls de toutes les autres, a, de plusque ces autres, que ses périls sont incessants, et qu’il n’y a pas deminute où la crainte, si l’habitude ne diminuait la crainte, ne luifasse voir, près de crouler sur elle et de l’envelopper, les accidentset les catastrophes de tous les genres… Cette existence est celle dumineur. Quelque partie de la France que vous vouliez explorer, quelquedépartement que vous ayez à parcourir, il sera bien rare que le sol quevous foulerez ne serve de voûte, en quelques-uns de ses coins, à un ouplusieurs de ces labyrinthes intérieurs connus sous le nom de mines.Vous en trouverez un plus grand nombre si vous visitez principalementla Loire, cette portion de la France la plus riche de toutes enminéraux combustibles, ce département qui fournit seul plus du tiers duproduit total des houillères du royaume. Le Nord se trouvera en secondeligne, sa part de houille fournie dépassant le cinquième du mêmeproduit total dont on vient de parler. Ensuite viendront, et toujoursdans des proportions graduées, Saône-et-Loire, la Creuse, le Gard, laVendée, l’Aveyron, le Var, Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, etc., etc.Plusieurs de ces départements en sont lacérés ; leur partie souterraineressemblerait volontiers à ces fruits qu’un ver, tout en respectant lapeau, a dans tous les sens parcourus, sillonnés, rongés, minés. Vousvous ferez facilement une idée de l’importance de ces travaux, si voussongez qu’il y a aujourd’hui en France, employant une étendue de quatrecent mille hectares, plus de deux cent trente mines (de houilleseulement) en activité d’exploitation ; que vingt mille ouvriers etplus y travaillent, en même temps qu’y fonctionnent deux centsoixante-quinze machines à vapeur de la force de six mille et quelqueschevaux ; et que de cette étonnante activité il résulte annuellementune extraction de deux millions cinq cent mille tonnes de charbon. Sivous vouliez y ajouter les mines de lignite, d’anthracite et de tourbe,vous atteindriez le chiffre de deux mille quatre-vingt-dix minesexploitées, et produisant, au moyen de vingt-neuf millions neuf centsoixante-dix mille huit cent cinquante et un quintaux métriques dematière extraite, une somme de 29,153,257 francs. C’est un assez beauchiffre ! Transportez-vous sur un terrain montagneux de ces contrées, terrain àla croûte pelée et sans végétation ; suivez à travers un village bâtide briques rouges, aux maisons distantes les unes des autres, aux murscrevassés, à l’aspect misérable, aux rues boueuses et noires ; suivezles traces charbonneuses que la houille y a déposées en larges taches,vous arriverez auprès de machines à vapeur, de treuils à bras, de rouesà dents, de volants gigantesques ; vous verrez le mouvement imprimé àtout, les câbles roulant et se croisant sur les poulies, disparaissantdans des ouvertures du terrain et en ressortant peu après, tenant dansdes bennes le charbon que des hommes reçoivent, chargent, voiturent,entassent. C’est là l’ensemble extérieur d’une importante exploitation: il y en a de beaucoup plus modestes, mais qui ne diffèrent de cettepremière que par le moins grand nombre de moyens et d’ustensiles… Mais,un instant ! il est toujours bon de savoir avant de voir, et, comme unefois embarqués je ne veux plus interrompre le pittoresque de nosobservations, asseyez-vous là, où vous voudrez, dans la cabane dumachiniste, sur cette brouette cassée, et écoutez. En attendant que labenne soit remontée, vidée et prête à nous prendre, donnez cinq minutesd’attention à quelques détails indispensables, et dont nous n’auronsplus ensuite à nous occuper. Il est naturel qu’on dise un mot sur lesmines avant de parler des mineurs. La présence du charbon dans la terre se reconnaît à des signes plus oumoins certains. Quand on a acquis à peu près la certitude de sonexistence, la sonde creuse le roc, où plus tard se pratiquent les puits; et quand les puits ont la profondeur voulue, on avancehorizontalement jusqu’à ce qu’on rencontre les filons et les couches dehouille. Alors s’ouvrent les galeries, droites, tortueuses, montant,descendant, peu ou plus profondes, et étayées comme vous verrez. Dansles couches de charbon seulement s’ouvrent aussi d’autres puits dequatre pieds carrés environ, garnis d’échelles, et servant aux ouvrierspour monter dans les filons et percer des étages supérieurs degaleries, où se doublent, se multiplient les mêmes travauxd’exploitation. Dans ces galeries profondes, l’air ne circule pastoujours facilement, et sans air on ne peut guère travailler. Il fautdonc des moyens de suppléer à ce manque d’alimentation dans lescourants vitaux. L’hiver, la température des galeries étant plus chaudeque celle du sol extérieur, et l’air chaud s’élevant plus léger quel’air froid, l’équilibre entre les deux températures est facilementrompu, et les courants s’établissent. En été, le contraire ayant lieu,c’est-à-dire l’air chaud et par conséquent léger étant à la surface, ilfaut avoir recours à un airage artificiel. Il y a plusieurs modes del’établir. On dispose dans les galeries des portes d’airage, de façon àforcer l’air à passer partout, et, avec les précautions nécessaires, onsuspend dans l’un des puits, et à une profondeur calculée, un énormebrasier de houille ; l’air froid s’échauffe, et vous comprenez quel’équilibre des températures est détruit comme dans le premier cas, etqu’il y a courant vital. On se sert aussi parfois de ventilateurs, maisplus rarement et souvent avec moins de succès. C’est pour faciliterl’emploi de tous ces moyens qu’on a pratiqué dans les mines des puitsoù les ouvriers descendent à l’aide d’échelles ; et aussi parce qu’unebenne ne pouvant contenir que trois ou quatre hommes, il y a souvent,surtout quand les puits sont profonds, une trop grande perte de temps.Ces descendries sontdisposées de cette façon : les échelles sont clouéesperpendiculairement à un demi-pied du mur ; à tous les vingt-cinq piedsenviron se rencontre un plancher, et à chaque plancher les échelleschangent de côté, pour que plusieurs ouvriers puissent monter etdescendre en même temps sans se faire obstacle, les planchers leurservant de lieux de repos. Quand ils escaladent ces puits, ils passentleur pic dans le dos de leur veste, leur lampe dans le pouce de la maindroite, et ils vont et viennent ainsi, sans autre soin que celui de setenir solidement à leurs échelles de bois. Ils n’ont presque jamais,pour monter et descendre de la sorte, ni souliers ferrés, ni sabots,mais de vieilles savates ou chaussures molles ; autrement ils netiendraient pas sur les échelles. Vous connaissez probablement la lampede Humphrey Davy ? Une toile métallique aux interstices extrêmementténus recouvre la flamme et interdit la communication entre cetteflamme et les gaz. Une vis de bois, fermée par une clef qu’a seul lemaître mineur, empêche les ouvriers de rien déranger dans cet appareil,et il n’y a pas longtemps encore, quand la lampe s’éteignait, ilfallait que le mineur la portât à son chef pour la rallumer. On adepuis remédié à cet inconvénient par une invention précieuse : un filde platine double et tordu en spirale est placé dans la lampe au-dessusde la flamme, qui le chauffe jusqu’au blanc. Quand, par une combinaisonquelconque des gaz, la flamme meurt, le fil rougi jette assez delumière pour guider l’ouvrier dans son dédale ; et dès que celui-ciarrive dans un endroit où les gaz sont moins rares et combinés d’unefaçon nouvelle, le platine incandescent rappelle la flamme, et la lamperecommence à éclairer le mineur. On trouve plusieurs mines dépourvuesde gaz, où la lampe de Davy est inutile ; on se sert alors de la lampelenticulaire à flamme libre… Ah ! voici l’ascension de la benneterminée ! Nous avons, grosso modo,assez de détails préliminaires ; vous pouvez maintenant me suivre sansavoir peur de vous trouver dans un pays trop nouveau pour vous.Approchons. Voyez-vous de distance en distance ces orifices s’ouvrir de six à septpieds de diamètre au niveau du sol ? C’est par là que la sonde a passé,c’est là qu’elle a flairé ses richesses : ce sont les ouvertures quenous avons entrevues, ce sont les puits. Voyez ces puits, boisés,muraillés, divisés en deux par une cloison de bois qui règne dans touteleur étendue, s’enfoncer de deux cents à deux mille pieds dans lesprofondeurs de la terre, et, au bout de ces puits, des conduits, desgaleries, des rues, des mondes où descendent, séjournent et travaillentdes centaines d’individus au milieu de gaz méphitiques qu’ilsrespirent, trempés souvent par la pluie qui suinte à travers lesfissures des voûtes, et entourés d’une meurtrière obscurité que leslampes parviennent à dissiper au plus à quelques pas autour d’eux. Làrègne le silence morne et sépulcral ; là peu de paroles, pas de chants,le bruit, le bruit seulement du pic, de la poudre et du marteau. Aquels travaux ne se soumet pas l’homme avide et audacieux qui rêve etveut des trésors ! la terre a enfoui dans son sein, l’homme déchire lesein de la terre : il en pénètre, il en habite les entrailles ! Avecles ouvriers descendent dans ces cryptes les bêtes de somme qui serventau charroi de la houille, chevaux étiques dont le poil s’allonge par uneffet bizarre, et qu’on ne sort de la mine que pour les enterrer. Outreces travailleurs souterrains, je parle des hommes, il y a d’autresindividus employés aussi au service de la mine, et qui restent à lasurface ; mais le nom de mineur s’applique plus particulièrement à ceuxqui sont attachés au service intérieur. Ce service de la mine ayantplusieurs branches tout à fait distinctes, la société des mineurs sedivise en autant de catégories spéciales : on distingue, entre autres,le piqueur, le rouleur et le boiseur.Le piqueur, dont la tâche exige beaucoup d’adresse et de prudence, estcelui qui abat la houille et passe à travers les éboulements sans enprovoquer de nouveaux ; le rouleur est celui qui pousse la brouette etroule les chariots sur les chemins de fer ; le boiseur est lecharpentier de la mine, celui qui étaye les travaux à mesure que lepiqueur avance en galerie. Le mineur est presque toujours d’un pays d’exploitation : c’est uneplante indigène qui naît, travaille, s’étiole et meurt dans son terrainnoir et humide. Cette condition est héréditaire ; le père transmet aufils l’amour du piquage, du roulage et du boisage.Dès l’âge de huit ans on le descend dans les galeries, où, comme gamin,il commence sa carrière par : 1° nettoyer les rigoles qui conduisentles eaux au puisard, réservoir pratiqué sous le puits de la mine ; 2°garder les portes d’airage, ouvertures nécessaires à l’alimentation descourants d’air vital ; 3° faire des commissions indispensables, et pourlesquelles néanmoins il ne conviendrait pas de déplacer un ouvrier. Là,il s’habitue à l’atmosphère de la mine, au maniement du pic et de la pointrolle; et à mesure que l’âge et l’expérience lui arrivent, il monte engrade. Le grade envié, convoité, le plus haut parmi ceux quitravaillent, est celui de piqueur. Quand le mineur se fait recevoirpiqueur, le contentement qu’il éprouve se manifeste par quelquesbouteilles de vin dont il régale ses camarades ; il appelle cela payerse bienvenue. Il se marie généralement fort jeune, et, pour ne pasdéroger à cette coutume de toutes les classes pauvres, ne tarde pas àvoir pulluler autour de lui de nombreux enfants. Ce n’est pas, comme lepaysan, qu’il ait besoin de bras pour lui venir en aide, chacun negagnant que pour soi ; mais c’est que, séquestré comme il l’est dumonde, il s’y rattache par le lien le plus naturel : c’est peut-êtred’instinct, et sans qu’il s’en rende compte, parce qu’étant sans cessesous la dent de la mort, ce dédoublement de soi-même, cette propagationde la vie agit sur lui comme un contraste d’un attrait puissant etirrésistible… Toutefois est-il qu’il donne de nombreux petits témoinset participants à sa misère. Malgré son travail de forçat, le mineurgagne généralement peu ; le prix de sa journée n’atteint pas souvent etne dépasse jamais 3 francs. Mais il trouve une compensation à lamodicité de ce prix dans le très-grand avantage qu’il a de ne jamaischômer. Quelles que soient les petites révolutions que le temps opère àla surface du globe, et qui viennent en obstacle au travail de laplupart des autres ouvriers, leur travail intérieur ne discontinue pas.Une fois que le pic a mordu la houille, que les coins en ont faittomber les blocs, que les galeries se sont creusées, prolongées,croisées, qu’elles se communiquent ; une fois que les coups serépètent, que la poudre éclate, que les chariots roulent, que lesbennes circulent ; une fois, en un mot, que la mine s’est animée etvit, il serait impossible de suspendre les travaux, ou la partieadministrative de la mine péricliterait, et, par conséquence immédiate,la mine elle-même. D’abord les foyers des forges voisines sont là,demandant, engouffrant toujours ; ensuite d’énormes spéculationsreposent sur la quantité calculée de charbon qui chaque jour doitdégorger des puits, et les spéculations ne trouveraient pas leur compteà voir les mineurs se croiser les bras. Nuit et jour le dédalesouterrain est donc rempli de travailleurs qui, pour faire autant quepossible la part du labeur et celle du repos, se relayent par postes dehuit heures à peu près, les uns arrivant et descendant dans leurspuits, les autres en sortant et gagnant leurs demeures. Dans la plupartdes exploitations houillères, ces demeures sont de vastes maisons àdeux étages dans lesquelles on a, comme dans des casernes, amoncelé leschambres les unes sur les autres, et où le mineur, empilé à peu defrais et grâce à un petit coin de terre qu’on lui donne, trouve assezde charme pour se fixer définitivement ; il en fait son endroitd’adoption. (Ces casernes sont toujours à une légère distance du lieud’exploitation, pour que le mineur qui aurait envie de transporter chezlui quelques blocs de charbon y regarde à deux fois à cause de cettemême distance.) Le mineur français est stationnaire ; il tient à sontrou et voyage peu. Cette passion casanière lui fait perdre del’avantage sur les mineurs allemands et piémontais : ces derniersvoyagent beaucoup, et par là acquièrent une foule de connaissancespratiques qui leur font donner la préférence sur les nôtres. Lorsque lemineur devient vieux, qu’il tremble, s’affaiblit, et que ses mains etses pieds ne peuvent plus s’assurer aux échelles, on ne fait pas commedans la plupart de nos ateliers, on ne le renvoie pas ; mais on chercheà la surface quelque tâche peu rude, telle que le roulage de labrouette, la garde d’un puits, la surveillance de certains ouvriers,et, à son grand regret, on l’y utilise. Je dis à son grand regret,parce qu’avant tout le mineur a la manie de sa profession : c’est avecreligion qu’il l’aime. Vous ne le verrez jamais ni la changer ni laquitter. Quelques traitements qu’on lui fasse supporter, quelques rudesrelations qui lui soient imposées, il est fils de la mine, il restedans la mine. Pour quelques rares et courts travaux, on emploiequelquefois le mineur à la surface, eh bien ! il tient tellement à sonhabitation souterraine, c’est tellement le sortir de ses habitudes quede le faire travailler à la clarté du soleil, qu’il aime mieux 40 souspar jour, gagnés péniblement dans l’intérieur, que 50 qu’il seraitastreint à gagner continuellement, et avec moins de peine, au dehors.Il est vrai qu’au dehors il n’a ni explosions, ni éboulements, nichutes, ni asphyxies à craindre… Que voulez-vous qu’il fasse au dehors ? Quant à l’instruction du mineur, néant ; il ne sait généralement niécrire, ni même lire. Aussi ceux qu’une heureuse exception a gratifiésd’un passable griffonnage, et qui, à leurs hiéroglyphes joignent uneconduite régulière et de l’intelligence, sont-ils bientôt préposés àl’inspection, à la surveillance des travaux et à la transmission desordres. Assez polis pour approcher convenablement du chef, et assezgrossiers pour se populariser dans la mine, ils sont les intermédiairesentre l’ingénieur et les ouvriers. Ils prennent alors le titre de maîtres mineurs. Les mineurs, quoique toujours réunis en grand nombre, donnent rarementdes exemples d’insubordination générale ; l’émeute ne fermente pas biensous terre. Un chef en viendra toujours facilement à bout, pour peuqu’il soit ferme, qu’il ait le don de s’entourer d’un certain culte, cequi n’est jamais difficile à la supériorité et surtout qu’il possèdel’art de les relever à leurs propres yeux de l’abjection dans laquelleon prend comme à tâche de les traîner. Une révolte, du reste, amènel’expulsion des révoltés. Pour les désobéissances individuelles, unelégislation ad hoc, quiembrasse depuis les amendes légères jusqu’aux punitions graves, en faitjustice. Ils sont, après tout, plus criards que méchants, et selaissent aisément museler par l’influence d’un mutin un peuentreprenant. Quelques exemples cependant ont laissé parmi nous lesouvenir d’émeutes assez graves. On n’a pas oublié celle qui eut lieu àAnzin (Nord) en 1835. Pour une cause quelconque, l’administrationvoulait réduire le prix des ouvriers ; on leur fait part de cetteintention, ils murmurent. Le jour de la paye arrivé, on veut leurretenir 4 sous sur le prix de chaque journée… ils se révoltent ; etcette fois non plus par groupes isolés et d’une manière indécise, maisen masse et avec une énergique opiniâtreté. On fut obligé d’avoirrecours à la troupe pour les contenir, et ce n’est qu’après de longspourparlers et des concessions de la part des chefs, qu’on vit lesmécontents se calmer et reprendre leurs travaux. Cette révolte aconservé le nom d’émeute des quatre sous. Si aujourd’hui j’osais encore ressusciter la mythologie, je me hâteraisde faire une déesse de l’ivrognerie, tant son culte est en vénérationchez le mineur ; mais, malgré cette adoration de la bouteille, il senourrit très-sobrement : dans le midi, où il vit sans nul doute mieuxque dans toute autre partie de la France, il fera aisément son déjeunerd’un oignon saupoudré de sel, et d’un morceau de pain blanc.L’ivrognerie a une nuance distincte de la gourmandise. Un trait caractéristique du mineur, c’est le haut degré de superstitionqu’il laisse atteindre à son esprit. On comprend que le manqued’instruction le prépare déjà un peu à cette faiblesse ; mais ce qui ycontribue beaucoup, c’est, on ne peut guère le nier, l’abîme immense,le monde sous terre dans lequel ses yeux combattent l’obscurité, où desbruits sourds se font continuellement entendre, et surtout où tantd’accidents et de malheurs arrivent. Les anciens ont une foule detraditions qu’ils racontent aux plus jeunes, répertoire mensonger maispittoresque, à l’aide duquel ils leur font croire à certainesapparitions, celle du Lapin blanc, du Petit Mineur,par exemple, et au retour sous forme insaisissable de ceux des leursqui antérieurement ont été enveloppés dans quelque catastrophe. La légende du Lapin blanc estun enfantillage qui mériterait peu d’être rapporté, s’il ne donnaitl’idée de la crédulité de ces braves gens. Un jour, un mineur effrayés’imagine voir un corps blanc courir et se blottir dans un conduit defonte. « Tiens, un lapin qui vient d’entrer là dedans ! » et il courtprès du tube, en bouche une extrémité, et appelle un de ses camaradespour regarder par l’autre bout. Le camarade se penche immédiatement,approche sa lampe de l’ouverture, et cherche, cherche en vain quelquechose à voir… Les deux amis s’examinent stupéfaits ; un lapin blancentré dans le tube, les deux bouts du tube fermés sur-le-champ, et dansle tube rien ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Il n’y a qu’une croyancepour justifier l’apparition ; un éblouissement passager d’un mineurdote la mine d’une tradition de plus : le lapin blanc est un esprit. –Le Petit Mineur a unephysionomie quelque peu plus piquante ; c’est un gnome aux airs lutins,qui fait des niches aux ouvriers, les taquine et les tourmente ; c’estle shellicoat de la mine.Qu’un outil se casse ou se perde, qu’une lampe s’éteigne, qu’unvêtement se déchire, qu’une pierre se détache et vienne leur prouvercombien le chapeau de cuir leur est utile, tout cela sera fait parl’espiègle esprit, tout proviendra de l’influence narquoise du PetitMineur. S’ils travaillent le dimanche, ils craignent pour la semainel’intervention maligne ; et, écoutez, voici comme elle est à craindre :Un jour de repos, l’ingénieur se trouvait seul dans la mine avec unouvrier ; leur attention était captivée par des instructionsréciproques qu’ils se donnaient. Tout à coup un bruit successif etrégulier se fait entendre : Toc, toc, toc ; l’ouvrier s’arrête aumilieu de sa phrase et interroge l’ingénieur d’un regard inquiet. «Qu’est-ce que c’est que ça ? » s’écrie-t-il. Le matin il a travaillé uninstant, c’est un dimanche, il va en être puni. Il jette un coup d’œilsur sa lanterne et se dirige du côté du puits. « Allons voir ce quec’est, lui dit le chef. – Non, non, c’est le Petit Mineur. » Etl’ouvrier gagne la benne, tire la cloche d’appel et remonte. Le chefvoulut se rendre compte de l’objet de cette frayeur. Il entendaittoujours le petit coup mesuré, toc, toc, toc. Il s’oriente un moment,écoute, cherche et arrive au détour d’une galerie : une pelle étaitplantée horizontalement dans la houille, et recevait d’en haut de l’eauqui filtrait goutte à goutte, et produisait le toc, toc, épouvantableque venait de fuir le courageux travailleur. Remontez aux sources, ettoutes les paniques du monde se réduiront à l’histoire du Petit Mineur.Eh bien ! cependant de cette histoire il résulte qu’un ouvrier ne sehasardera jamais à [r]ester et à travailler seul dans la mine. Il est principalement pour les mineurs un jour où, les payât-ton troisfois, quatre fois comme les jours ordinaires, ils ne travailleraientpas : c’est le 4 décembre, le jour de la Sainte-Barbe… leur fête.Comprenez-vous ? la fête des mineurs ! de ces gens qui se sèvrent dusoleil et du jour, qui n’ont toute l’année que l’alternative du sommeilet du travail, qui jouent leur vie contre le prix d’une journée. Leurfête ! leur fête ! comprenez-vous ? Ils sont là, sur le sol, voyant leciel, se sentant libres, ayant devant eux un, deux, trois jours, car lejour se prolonge, pendant lesquels ils pourront boire et chanter, sansallumer la lampe, sans lever le marteau, sans rouler le char ; troisjours pendant lesquels ils seront heureux à revendre du bonheur auxplus heureux de la terre ! Non, certes, ils ne travailleraient pas cejour-là, ils seraient persuadés qu’un malheur prochain va leur arriver.Ils veulent bien tous les jours être exposés à mourir par leur travaildans la mine, mais ils ne veulent pas qu’un léger accident les menacepour une déviation faite dans l’emploi du jour consacré ! Aussi est-ceune réjouissance générale. Il faut voir comme on s’y dispose ! Dès laveille, des salves de coups de mine à forte charge annoncent avecfracas la fête du lendemain. Deux énormes gâteaux ronds et plats, deuxvéritables gâteaux-cibles,sont commandés : l’un pour le curé, qui les bénit à une messe où tousviennent assister avec recueillement ; l’autre pour l’ingénieur, dontle pourboire assuré vient lesremercier de cette galanterie, et diminuer d’autant la cotisationqu’ils s’imposent pour subvenir aux frais projetés de vin, demangeaille et de poudre. Si les mineurs ne brûlaient beaucoup de poudrele jour de la Sainte-Barbe, la Sainte-Barbe serait mal fêtée. Lesgâteaux s’avancent à l’église après avoir parcouru le village,ingénieur en tête de sa compagnie, et portés sur une espèce de civièreen noyer verni, où flottent des nuages de rubans et de fleursartificielles. L’édifice ambulant est surmonté d’un beau plumettricolore, et précédé de l’inévitable crin-crin, que dans certains paysaccompagne un trio de fifres, rehaussé des marches républicaines dutambour de l’endroit. Les gâteaux bénits, l’ingénieur est reconduit àgrand renfort de musique par ses ouvriers, qui le laissent jusqu’ausoir chez lui, où, après avoir bien pataugé dans les boues desenvirons, bouteille d’une main et pistolet encore fumant de l’autre,ils viennent le reprendre pour lui faire les honneurs d’un modestedîner à la gargote la plus confortable. Au banquet, le maître-mineur etles surveillants se placent auprès du chef, puis pêle-mêle la fouleavinée, qui conserve toutefois assez de bons sens pour se rapprocher,autant que possible, de l’astre autour duquel devront nécessairementgraviter les meilleurs morceaux et les vins du meilleur cru.L’ingénieur débute par un toast à la prospérité de la mine, et profitedes bonnes dispositions de la masse pour faire une collecte en faveurde quelque mineur malade ou trop chargé de famille. Ils ont assez boncœur pour répondre toujours à ce généreux appel. Ces collectes, et lamasse alimentée par les amendes et les retenues, subviennent auxnécessiteux de l’exploitation. Le chef profite aussi de ce moment pourfaire connaître les promotions nouvelles des ouvriers à des gradessupérieurs. Au dessert, les malins de la troupe proposent une chanson àboire qui fait les délices des amateurs, et l’on prête complaisammentl’oreille à une cacophonie étourdissante. Enfin le chef se lève et seretire. La société, loin de pouvoir en faire autant, aime mieuxdiscuter, se battre, et en définitive s’effacer sous les tables, où lelendemain on retrouve ces messieurs s’éveillant et prêts à s’écrier : Cré nom d’un nom, j’ nous sommes-t-i amusés! Quelques-uns cependant ont pu se rendre au bal, qu’ils avaient faitpréalablement annoncer. Dans beaucoup d’endroits, le second jour suffit; les mineurs jouissent donc encore du lendemain de la fête, puis lestravaux reprennent comme auparavant, et tout rentre dans l’ordre :labeur assidu, obéissance, abnégation, dévouement, tout revient pourune année entière ; l’égalité de la veille est disparue (l’égalité estun rêve qui ne peut guère durer plus longtemps…), et l’ingénieurreprend son attitude sévère, mais paternelle. La Sainte-Barbe étant unjour d’amnistie générale pour les amendes, on n’est pas surpris devoir, dès huit jours auparavant, une foule de mineurs faire desinfractions notables à la discipline. Mais qui ne se sentirait disposé à pardonner quelques escapades à ceshommes, à ces hommes misérables, et que d’un instant à l’autre la mortpeut frapper de vingt manières différentes ? On se trouve plusindulgent devant des catastrophes aussi nombreuses ; quand on voit lanature si menaçante, on n’a pas le courage d’être inexorable. Passonsun peu en revue les chances de mort auxquelles ils sont journellementexposés, et tâchez que la peur ne vous prenne pas. Nous aurons : 1° L’explosion du grisou ougaz hydrogène, dont ne garantit qu’imparfaitement la lampe de Davy,surtout lorsqu’elle se trouve entre les mains d’un ouvrier imprudent etassez fou pour essayer d’y allumer sa pipe, ce qui, d’après lalégislation spéciale, n’est autre chose qu’un cas de galère (là il y afaute de l’ouvrier, l’indulgence doit nécessairement disparaître) ; 2° L’asphyxie par le gaz acide carbonique ou asphyxiant,qu’à raison de sa pesanteur on parvient difficilement à chasser desexcavations ; ou encore par la fumée étouffante que produit l’incendie(1) spontané de la houille, alors que les pyrites se décomposent etl’enflamment ; 3° Les éboulements, qui résultent soit de la vétusté des étais, soit de la friabilité du terrain ; 4° Les inondations, que l’on doit craindre toutes les fois que l’ontravaille dans le voisinage des rivières ou d’anciens travauxabandonnés ; 5° La respiration des vapeurs arsenicales ou mercurielles dans les exploitations où se rencontrent le mercure et l’arsenic ; 6° Le saut de la mine, lorsque l’instrument qui sert de bourroir faitjaillir du silex une simple étincelle qui enflamme la poudre avantqu’on ait le temps de fuir ; 7° Les chutes : soit la chute du haut des échelles, assez commune àceux qui ont une grande confiance dans leur habitude de les escalader ;soit par le déchirement des câbles destinés à la circulation desbennes, lorsqu’ils sont vieux ou gelés sur leurs bobines ; soit encorepar l’imprudence du machiniste qui, loin d’arrêter à temps la machine,laisse passer la benne par-dessus la poulie, et précipite dans le puitsles malheureux qui viennent d’en remonter ; 8° Enfin les rhumatismes et les tremblements nerveux causés par leseaux ferrugineuses et croupies dans lesquelles ils marchent pieds nus,et souvent même stationnent jusqu’à la ceinture pendant plusieursheures de suite pour la manœuvre et la réparation des pompes. Dans biendes professions, l’ouvrier a la mort en perspective, mais le mineur,comme vous le voyez, en a à la fois tous les genres et toutes lesvariantes. Eh bien ! entouré de ces mille morts dont l’idée seule est capable defaire trembler, le mineur reste impassible et attend insoucieusementson sort, sort qui d’ailleurs ne le surprend jamais. Oui, il estindifférent là où frémirait un vieux grognard, tant il a l’habitude depérils contre lesquels la lutte, heureuse parfois, est néanmoinstoujours douteuse. Il faut croire que le courage lui est inoculé parcette habitude, ou plutôt que cette habitude et cette indifférence dansle danger ne sont autre chose chez lui que la continuité du courage. Ilfait même mieux que de rester impassible : qu’un camarade reçoive,comme il dit, une anicroche ; s’il fait mine de vouloir renoncer à sacarrière, il va faire pleuvoir sur lui les plaisanteries et lesquolibets : « En v’là-t-il un de feignant ! parce qu’i se tue, neveut pus travailler ! – Pardi ! on te fera des mines de coton, va ! –Voudrais-tu pas qu’on dise au grisou de se déranger pour toi ! Connaîtpas, le grisou ! – Un bêta qui trouve que les échelles vont p’assez vite, ou qui s’asseyeà côté de la benne !... Allons, voyons, bois un coup et pique ferme ! »Mais, tout en disant cela, le mineur court en camarade intrépide etgénéreux, dès qu’il s’agit de porter secours à un des siens en péril ;et si malheureusement l’accident est complet, et que le camarade soitretiré asphyxié ou écrasé de l’eau, des éboulements ou des gazhomicides, le mineur s’attriste, devient pensif, laisse tomber sesbras, jette là ses outils, et sort de la mine pour n’y rentrer que lelendemain, après avoir suivi religieusement le convoi du défunt….. et,disons-le tout bas, s’être légèrement consoléau retour du cimetière. Du reste, les cols de bouteille leur serventdans la mine à préserver leurs provisions de la voracité des rats (2).Un des appareils les plus curieux que l’on puisse voir chez les mineursest celui dont l’un d’eux se sert quand l’asphyxie d’un camarade vientd’avoir lieu, et qu’on doit aller le retirer des gaz délétères. Il fautqu’un homme pénètre là où un air mortel vient de frapper un homme !Pour cela, l’ouvrier dévoué s’adapte devant la bouche un tube, qui estla réunion de deux autres, et dans lesquels, au moyen de pistons et desoupapes, l’air vital d’un côté, contenu dans un réservoir porté à dosou sur un petit char, répond et obéit à l’aspiration du mineur ; tandisque, d’un autre côté, l’air vicié par les poumons se rejette, et vatrouver la flamme de la lampe, qu’il est encore assez pur pouralimenter. Des courroies assujettissent l’appareil respiratoire toutautour de la tête du mineur, et une petite pince lui prend le nez pourfermer tout passage au gaz meurtrier qui l’environne. Ces réservoirsd’air vital en contiennent pour laisser respirer le mineur ainsiaffublé, pendant dix minutes ou un quart d’heure au plus. Malgré cela,la respiration est difficile et pénible, et c’est pourtant le plusparfait de tous ces appareils. Outre les accidents prévus et ordinaires que nous venons d’énumérer, ily en a d’autres imprévus et étranges qui bien souvent viennent jeter unsurcroît de désolation parmi les travailleurs. Pour vous en donner uneidée, je vais vous en conter un arrivé au Creusot il y a quelquesannées. Quand les bennes montent et descendent, le mineur chargé deremplacer la vide par une pleine se tient toujours au bas du puits,attendant que l’ascension de l’une lui ait fait descendre l’autre.Au-dessous de chaque benne, il y a une espèce de poignée, que saisittoujours le mineur dès qu’il est à portée, pour donner à la benne laplace qu’il lui convient le mieux qu’elle ait. Un jour cette manœuvreavait lieu ; le mineur du bas attendait. La benne descend, il vabientôt la saisir ; elle hésite un instant, mais une légère secousseagite le câble, et la voilà près de la main de l’impatient ouvrier, quise hausse sur ses pieds et l’atteint. Il s’y cramponne et pèse de toutson poids pour l’attirer à lui ; le câble ne glissait plus, la bennerésiste. Étonné, l’ouvrier fait de plus vigoureux efforts ; mais labenne oscille, un mouvement de rotation se fait sentir : elle remonted’un demi-tour de poulie. Le mineur allonge le bras pour ne pas lalâcher, mais un nouveau demi-tour la remonte encore ; les pieds del’ouvrier ne touchent plus le plancher. Cette longue suspensionl’inquiète : il regarde en bas de lui pour quitter la benne et sauter…le malheureux ! Le câble, je ne sais pourquoi, retournait et leremontait, et il était déjà trop élevé pour ne pas hésiter avant desauter. Hésiter, c’était monter encore, et il montait toujours, pendupar un bras à la poignée de la benne. Il commence à crier, mais sa voixest étouffée par l’objet qui l’enlève ; on ne l’entend ni ne le voit.Une ascension de ce puits dure à peu près trois ou quatre minutes.L’instinct de la conservation lui donne des forces ; il serrefrénétiquement la poignée, et frissonne en voyant combien les pierresdu mur disparaissent lentement sous lui : le vertige le saisit ; cen’est plus qu’une contraction machinale qui le soutient ; desétincelles passent devant ses yeux… Mais l’obscurité du puits sedissipe ; quelques tours encore, et son courage l’aura sauvé. Le voilàqui touche à l’orifice, ses camarades l’aperçoivent. « Un homme ! unhomme ! se mettent-ils à crier ; un homme sous la benne !... – Où donc? reprennent ceux qui sont accourus, qui regardent la benne au-dessusdu puits, et qui ne voient pas d’homme ; où donc ? – Il vient de tomber!!! » s’écrient-ils avec effroi. Le malheureux n’avait pas eu la forced’attendre deux secondes de plus…. On le trouva à cheval sur la bennedu bas, tué net, le cou, la cuisse et le bras cassés. Le puits a deuxcent cinquante pieds. – Pour faire la contre-partie de ces malheurs, ilarrivera d’autre fois qu’un mineur tombera presque d’aussi haut sans sefaire de mal, ou que la poudre, comme cela est arrivé à Alais, jecrois, renversera tout autour de lui et le laissera intact au milieu del’explosion. Le hasard s’amuse parfois à faire de la clémence. Un tableau digne du pinceau d’un Rembrandt, et que peut voir tous lesjours celui qui vit dans les exploitations de charbon, est celui d’ungroupe de mineurs réunis sur le puits de la mine, autour d’un bon feude houille ; les uns sortant de l’atelier souterrain, et contrastantpar la noirceur de leur peau avec le teint blanc de ceux qui sedisposent à descendre, et parmi ces derniers les mineurs à poudre,faciles à reconnaître aux points bleus qui tachètent leur visage ; lesautres étendus nonchalamment sur une planche où ils ronflent comme à latâche ; par ici, un ancien, l’oracle de l’endroit, devisant sur lesdifficultés du travail ; par là, des gamins jouant aux cartes, et tousgais et peu soucieux d’une catastrophe qui, dans une heure peut-être,viendra les supprimer de la liste des travailleurs, et préparer laplace à d’autres, qui ne descendront pas moins le lendemain, non sanss’être mis toutefois sous la protection machinale d’un signe de croix,presque partout en usage. Le soir aussi l’on aime à voir, sur le flanc des montagnes, monter etdescendre, aller et venir, se croiser dans tous les sens, comme autantd’étoiles mobiles, les lumières scintillantes des lampes lenticulaires,oscillant aux mains des ouvriers qui regagnent leurs demeures ou serendent au travail. Cet aspect, joint aux refrains chevrotants de la Chanson du Mineur, que répercutent les échos de ces montagnes, a quelque chose d’un charme indéfinissable. Cette chanson, composée par les mineurs eux-mêmes, est un curieuxmonument de littérature souterraine. La mesure, la rime, bien entendu,n’ont pu y trouver place ; mais les idées, quand idées il y a, peignentparfaitement l’insouciance de ces braves ouvriers au milieu de leurspérils. Nous la transcrivons ici d’après la copie (3) que nous en adonnée l’un d’eux ; nous n’y changeons pas même l’orthographe, latrouvant plus piquante ainsi, et sans doute assez intelligible. Lamusique en étant faite aussi par eux, il nous eût été difficile de lafaire noter. C’est une suite incohérente de sons lents et qui traînent; on peut ranger cet air parmi les airs champêtres qu’on entendquelquefois s’élever dans les montagnes ou dans les basses-cours de nosvillages. CHANSON NOUVELLE. Creusot, 8 septembre 1840  Mais quante nous somme de sincenpieés en terre, Mais nous crégnions ni grêle ni tonner ; Mais souvent la pluit Nous cose de l’ennuie. Tout-cela ne fait pas peur A ces brave mineur. Mais quante je suis dans un ci beaut fonsçage, A que le temps il me devien charmant ! Auprès d’une métresse Qu’ellet jolie et belle… ……………………… ……………………… Quante j’ai chargér mon charment coup de mine, Mais que la poudre et prete à éclater ; Mais par une canette Qui êtoujours préte, Dans un peut de temps Il y a du changement. J’ai parcquourûe les puissance étranger, ……….…Mais s’est la France la plus belle ; Mineur de ouille, Mineur de plâtre auçie, Dans ce département On le sais bien soizir. Si vous cquonnesçier le dirêcteur des mine, …………. Oui, sais t’un brave et beaune enfans, Qu’ante il vois venire Tous ces mineur charment : Mais cela lui fait plaizir De leur contter de largeans. Quisqu’a conposser cette émable chanssonnette, Sais trois mineur du renom, et pas bête, En venant de Blanzie Pour venir aux Creusot, Tenant sur ces jenoue La plus belle de ces amie. Tous les ans, pour la Sainte-Barbe, l’avant-dernier couplet change,suivant que le directeur s’est montré généreux ou modeste dans son pourboireaux ouvriers. Le reste de la pièce subit les modifications inévitablespour toute tradition non écrite, et qui passe de bouche en bouche et demémoire en mémoire. – On en entend parfois quelques sons décoususs’étouffer sous les galeries, mais rarement ; ce n’est qu’à la surface,et dans les instants de repos ou de gaieté qu’on peut en recueillir lescouplets entiers et vibrants. Dans certaines mines les filles descendent et travaillent commerouleurs, mais on a soin de les descendre dans un puits séparé desmineurs, et de les flanquer d’un gardien, vieil argus armé d’unelanière de cuir, et prêt à houspiller ceux qui se permettraient devenir cajoler ces négresses d’un jour. Cela n’empêche pas les friandsde rôder autour, et de chercher à tromper la surveillance du cerbère…Mais les trois quarts du temps c’est une peine qu’ils se donnent sansrésultat. Si une de ces filles faisait un enfant, elle serait huée etn’oserait plus descendre dans la mine. Le juron devient aussi familierà ces ouvriers femelles qu’aux hommes… Je vous laisse à penser de quelgracieux doivent être les propos galants qu’échangent ces couplesquand, le dimanche venu, ils réussissent à trouver deux ou trois heurespour aller danser ! Mais que voulez-vous de plus ? L’esprit est àl’avenant du corps, la galanterie au niveau de la toilette : la crassecharbonneuse, dont les couches successives ont soigneusement enveloppéleur corps pendant les travaux de la semaine, n’est pas tellementdisparue qu’une teinte plus ou moins légère ne survive et ne témoigneau besoin que les mineurs sont toujours là. – Néanmoins ces traces dulabeur sont peu sensibles, et l’aspect d’un mineur endimanché n’a riende trop repoussant ; mais il y a plus de propreté sur lui que chez lui.La grande habitude qu’il a de se laver souvent, pour n’être pas tropsale, rend l’individu presque présentable ; tandis que chez lui, danssa petite chambre de caserne, vêtements de travail et ustensiles deménage, lanterne et pot-au-feu, tout est pêle-mêle, tout se frotte etse coudoie. Le désordre va au-delà du pittoresque dans le réduit dumineur. Le mineur n’a pas de costume particulier. Il endosse, pour aller autravail, ce qu’il a de plus mauvais dans ses vêtements, et jusqu’à cequ’il n’y ait plus deux fils qui tiennent ensemble, il leur fait braverles couches et les taches noires de la houille, parsemées sur le fondjaune sale dont les teignent les eaux ferrugineuses de la mine. Uningénieur distingué du département du Gard, M. Brard, avait essayé defaire adopter un uniforme à ses ouvriers d’abord, pour plus tard lerendre général ; mais sa tentative n’a pas réussi. Les mineurs étrangers qui voyagent, et qui deviennent pour un certaintemps les camarades des nôtres, apportent dans les mines une variété decaractères et de mœurs dont on ne peut, comme observateur, se dispenserde rendre compte. Les principaux de ces voyageurs sont des Saxons, desTyroliens et des Piémontais. Les premiers sont les plus instruits deces groupes nomades ; ils savent dessiner, ont d’excellentes méthodeset une pratique éclairée. Les seconds ont moins d’instruction ; mais,comme ils sont presque tous parents, et qu’ils se montrent les uns auxautres, ils se forment très-promptement dans leur métier. Ce sontd’excellents sujets. Quant aux derniers, quoiqu’ils soient parfois deforts travailleurs, on évite autant que l’on peut de les introduiredans un atelier, qu’ils gâtent par leur moral et leurs mœurs ; ils sontturbulents, mauvais sujets, et sympathisent peu avec la probité. Avant de terminer, il est une chose sur laque nous désirerions appelersérieusement l’attention de quelques ingénieurs : c’est le transport àdos d’homme. Dans la plupart des mines de lignite des Bouches-du-Rhône,de l’Aveyron, de la Loire et de la Provence, la houille ne s’extraitpas autrement, et c’est une chose dégradante et qui fait pitié à voirque des hommes entièrement nus, rampant à quatre pattes sur desescaliers boueux, et pliant l’échine sous d’énormes paniers ou sacs decharbon, comme de vraies bêtes de somme ; oui, cela fait pitié, que devoir de jeunes mandits, ou enfants, monter sur leur tête d’énormes couffesde ce combustible, et il serait méritoire, il serait humain, il seraitmoral, d’aviser au moyen, très-possible du reste, d’améliorer le sortde ces malheureux, en substituant quelques machines aux hommes, quialors cesseraient une tâche de brute, une tâche avilissante pour eux,et peut-être blâmable pour ceux de qui ils dépendent. Il est denombreuses classes de coupables dont on s’empresse d’adoucir laréclusion ; et de pauvres ouvriers auxquels on n’a rien à reprocher,qui n’ont jamais fait que travailler, restent enfouis dans des cloaquessouterrains, sans qu’on daigne s’occuper de chercher le moindreallégement à la rude et homicide besogne qu’ils s’imposent !...Puissent quelques esprits graves s’en occuper ! Les mineurs valent bienles prisonniers. Eux, ces prisonniers de la terre, qui, au lieu de murs et de barreaux,ont des huit cents pieds de houille pour les séparer du monde !Abeilles souterraines, peuplant des centaines de ruches immenses etlaborieuses, d’où s’échappe la source du bien-être et de la richessepour une nation tout entière ! – Ils plongent volontairement dans leursabîmes pour aller vous y chercher le noyau de votre opulence…Manufacturiers, spéculateurs, commerçants, propriétaires d’usines,hommes et femmes du monde, rendez grâce au mineur ! Vos foyers, vosfourneaux, vos machines à vapeur, vos chemins de fer, tout ne se meutet ne fonctionne que par le travail de cet homme, par le fruit de sesnoires et silencieuses journées ! Ces châles splendides, ces délicieuxrubans, ces étoffes chatoyantes, ces tulles légers, ces gazeséblouissantes de blancheur, toutes ces frivolités superbes qu’on faitexprès pour vous, savez-vous bien, mesdames, à qui vous les devez ? auxmétiers qu’alimente et fait mouvoir le charbon du mineur. Et, si vousvoulez envisager en détail ce que je viens de résumer en quelques mots; si au lieu d’une machine, d’un chemin de fer, d’un fourneau, vousvoulez passer en revue tous les fourneaux, tous les chemins de fer,toutes les machines du royaume ; si vous voulez énumérer, voir, palpertout ce qu’enfantent journellement ces myriades de fabriques : ce nesera plus un groupe isolé que vous aurez devant les yeux, ce seral’industrie, le commerce de toute la France ;… et, je vous le demande,de quel titre honorer un métier, qui, pénible par-dessus tous, a pourrésultat l’alimentation et la prospérité de notre commerce et de notreindustrie ? – Notre patrie a certainement des gloires moins méritéesque celles-là ! F. FERTIAULT. NOTES : (1) Nous avons parcouru une galerie pratiquée entre deux masses dehouille en combustion ; c’était, à la lettre, marcher entre deux feux.Les bois qui servaient d’appuis, étaient tellement chauds, qu’on nepouvait en approcher les mains ; les gerçures des parois noussoufflaient des lames de chaleur asphyxiantes ; la température était àplus de 45 degrés. Comme je me plaignais du peu de fraîcheur de l’airque nous respirions : « Bah ! c’est de l’air très-respirable, répondl’ingénieur qui nous conduisait ; je me trouvais ici un jour que monthermomètre marquait 70 degrés, et je n’en suis pas mort. » 70 degrésde chaleur, et y casser du charbon toute la journée ! entendez-vousbien cela ? – Il y a des mines qui sont depuis des trentaines d’annéesdans un pareil état de combustion. L’incendie marche lentement, mais onne l’éteint qu’en attirant et précipitant sur lui les eaux d’unerivière voisine. (2) Voici comment. Il n’y a pas dans les galeries le moindre recoinménagé pour la commodité des mineurs. Les provisions qu’ils descendentavec eux doivent donc être déposées à leurs côtés, à terre, sur lecharbon, n’importe où. Comme la plupart des mines sont peuplées derats, et qu’il y a peu d’endroits que ces trotte-menusne puissent atteindre, les provisions des travailleurs se trouvaientsouvent lésées. Ceux-ci, voyant des ravageurs si obstinés, ont imaginé,en lutteurs adroits, de mettre leurs morceaux de pain et de fromagedans une espèce de cabas, qu’ils suspendent avec une ficelle à un boisde la voûte ; puis, prenant le cou d’une bouteille, dans lequel ils ontlaissé le bouchon, ils font au bouchon un trou où passe seulement laficelle. Un nœud retient le verre à distance moyenne de la voûte et ducabas, et quand un rat assez hardi pour se laisser glisser sur la cordearrive au cou de bouteille… bonsoir ! le verre est trop poli, ratonglisse à terre, et si le mineur le voit, un coup de pic fait sonoraison funèbre. (3) Dans cette copie, les sept couplets ne formaient qu’un menaçant etlourd alinéa, où ne s’étaient égarés ni le plus petit point, ni la pluslégère virgule. Ce n’est qu’après un moment d’attention et derecherches que nous sommes parvenu à découvrir les prétendus couplets, et dans ceux-ci l’intentionde deux vers de dix pieds d’abord, puis de quatre petits vers que l’onvoit indifféremment de quatre, cinq et six pieds. L’air des deuxpremiers vers nous a rappelé vaguement : T’en souviens-tu ? etc. L’air (prétendu aussi) des quatre autres n’a pas de nom. La gonfle seule, ou musette, peut criailler avec un pareil clapotement de notes. Les points remplacent des mots que nous n’avons pu lire. |