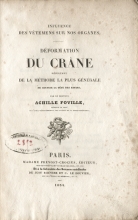

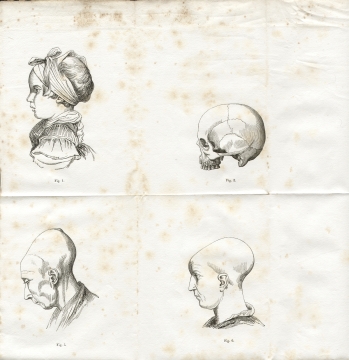

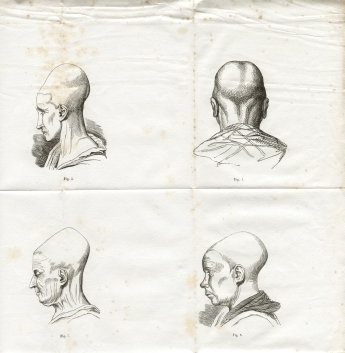

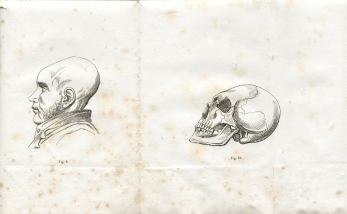

Corps