Corps

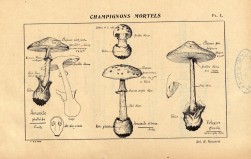

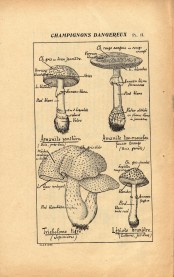

| GUILLEMIN, Henri(18..-19..) : Moyens d'éviterles empoisonnements par les champignons.- Chalon-sur-Saône : É.Bertrand, 1913.- 32 p. : ill. ; 24 cm.- (Extrait du "Bulletin de la Société des sciencesnaturelles de Saône-et-Loire". 1913). Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (05.XI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire (Bm Lisieux: Deville br 2056) A la portée de tous _____________ MOYENS D'ÉVITER LES EMPOISONNEMENTS PAR LES CHAMPIGNONS Par HENRI GUILLEMIN PROFESSEUR HONORAIRE DU COLLÈGE SECRÉTAIRE GENERAL DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NAUTRELLES MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE Pl. 1 & Pl. 2 PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION I Tous les ans, à l'automne, les journaux annoncent de nombreux décèscausés par les champignons. L'année dernière entre autres, en France età l'étranger même, la Presse a signalé de multiples casd'empoisonnements. Et cependant des hommes dévoués cherchent àinstruire les populations : articles sur les journaux, dans lesBulletins et Revues scientifiques, tableaux de vulgarisation,conférences, excursions publiques, expositions. Rien n'y fait. Les gens s'empoisonnent avec une insouciance déconcertante. Que n'a pas fait notre Société des Sciences naturelles ? Que n'avons-nous pas écrit ou dit, M. Bigeard, mon cher et vénérémaitre en mycologie, moi-même et tant d'autres mycologues qui sontlégion, pour mettre en garde les imprudents inconscients ? Nousconstatons malheureusement que notre tâche est incomplète. Et puisquec'est en frappant le marteau sur le clou à coups répétés, et avec uneténacité inlassable qu'on finit par l'enfoncer, je veux encore merépéter (1) et donner à ces conseils une vulgarisation dépassant leslimites de ce Bulletin. Mon plus grand désir, est donc à nouveau de prémunir mes concitoyenscontre les effets terribles des champignons mortels, et de montrer auxmalheureux, aux ouvriers, aux employés, aux riches même que la nature amis à la portée de la main des aliments sains, nourrissants, agréableset abondants, que la cherté de la vie ne nous permet pas de négliger.Au seul mot de champignon, combien de personnes tremblent ! Etcependant, on ne compte que trois espèces mortelles : Amanitephalloïde, Amanite citrine, Volvaire gluante, répandues àprofusion, il est vrai. Y a-t-il donc lieu de s'effrayer autant ? Non.En suivant les excursions organisées chaque année par la Société desSciences naturelles, on peut apprendre, sur le terrain, à connaître lescaractères scientifiques, parfaitement tangibles des champignonsmortels et par suite à écarter tout danger pour les siens et poursoi-même. Pour se représenter ces champignons maudits, faire l'expérienceci-après que j'ai indiquée dans une conférence à l'Hôtel de Ville deChalon-sur-Saône : Ouvrez vos ombrelles, mesdames, fixez au manche, àla hauteur du ressort supérieur un nœud de ruban blanc pour simulerl'anneau ou collerette (anneau qui a la forme, chez ces champignons,d'une jupe fourreau, recouvrant le tiers de la longueur du pied) ;suspendez de larges dentelles le long des baleines pour figurer leslamelles ou feuillets ; enfin placez la poignée dans une aumônière quireprésentera la VOLVE et vous aurez l'aspect d'une de ces redoutables Amanites. En enlevant le nœud du ruban, vous aurez l'image d'une Volvaire. Quant aux espèces dangereuses, au nombre assez restreint, leurabsorption produit des accidents graves, parfois alarmants, maistoujours suivis de guérison. Pour la popularisation des champignons, il faut, à mon avis, agir parpersuasion et surtout prêcher d'exemple. Certains récalcitrants,notamment les dames qui jettent les hauts cris quand on leur parlechampignons, finissent par se laisser convaincre tout doucement, maissûrement. Dans ma carrière déjà longue, j'en ai vu maints exemples, àma grande satisfaction. Dans les villes, l'ouvrier qui va le dimanche au bois, peut fairevérifier sa récolte à son retour par des hommes compétents. Mais pourl'habitant de la campagne, il n'en est pas toujours ainsi. Le plussouvent il s'adresse à son voisin « qui les connaît bien » ; celui-ci,fondant sa prétendue science sur des préjugés enracinés depuis dessiècles et admis encore par le plus grand nombre. Combiend'empoisonnements mortels sont dus à de faux connaisseurs dontl'assurance tranquille avait inspiré confiance aux malheureusesvictimes ! Les initiés sont rares et les demi-initiés, beaucoup pluscommuns, sont, en pareille matière, particulièrement dangereux. Quel'on se rappelle le cas de Trévoux. « Au repas de midi du vendredi 18novembre 1911, les 25 pensionnaires du restaurant Marsol se régalaient,avec les maîtres de la maison, d'un plat énorme de champignons apprêtésà la crème. Ils avaient été cueillis, la veille, par un jeuneélectricien qui passait pour un « fin connaisseur » et qui « ne setrompait jamais ». Depuis longtemps, chaque année, à plusieurs repriseset au même endroit, il avait fait d'abondantes récoltes de cescryptogames que la cuisinière avait toujours préparés en pleineconfiance et qui, consommés de même, s'étaient constamment révéléscomme inoffensifs. « Le soir de cette même journée chaque conviven'avait encore rien ressenti. Le dîner fut même des plus gais, touteinquiétude ayant disparu à ce moment. En guise de plaisanterie, l'undes commensaux lança cette bravade ironique à l'adresse de certainsd'entre-eux les plus timorés », « Si nous sommes empoisonnés, nousmourrons tous en chœur ». Ce langage railleur n'allait-il pas devenir,pour un assez grand nombre, le véritable chant du cygne ? En effet,vers minuit, les premiers symptômes de l'empoisonnement se déclarentpour les uns, et pour les autres, successivement et à intervalles plusou moins éloignés. Neuf meurent dans une affreuse agonie, au milieu dessouffrances les plus cruelles. Les autres rescapés ont dû leur salut,sans aucun doute, à une très faible absorption de ce mets, quequelques-uns mangèrent avec plus de retenue et de circonspection, bienqu'ayant été, paraît-il, délicieux, surtout aussi à l'efficacité plusou mains énergique de la médication opérée sur eux et peut-être encoreà leur état organique plus ou moins réfractaire à l'intoxication.L'empoisonnement est dû, à n'en pas douter, à la terrible Amanitephalloïde qui cause 98 % des accidents mortels (2) ». Que l'on se méfie donc de tout chercheur de champignons, s'il n'estmycologue ; que l'on ne se fie pas à celui qui vous dira : « Ce n'estpas la première fois que je cueille et consomme de semblableschampignons, je les connais ». — Hélas ! tous ceux qui se sontintoxiqués croyaient bien, eux aussi, les connaître. En somme, il faut que l'on sache que les champignons qui font mouriront une volve sorte de bourse, de petit sac entourant la base du piedou stipe. Pour les Amanites, cette volve est cachée sous la mousse,sous les feuilles, sous la terre ; de là, la nécessité de se munir d'uncouteau, à lame longue et forte, pour déterrer le champignon au lieude le couper rez de terre. Pour les insouciants ignorants, cette volveproclame impérieusement le rejet du champignon. Quant à la Volvaire,la volve repose sur la terre ; elle est donc très apparente. L'auteur de ces lignes ne voit, à son corps défendant, que lavulgarisation par l'usage des images bien faites, commentées par ledocteur, le pharmacien, l'instituteur, le curé du village. Certainementces figures peuvent occasionner des confusions ; aussi les amateurssont-ils tenus à une grande prudence. Or ces dessins montrent surtoutla volve, caractère essentiel des champignons dangereux ; à ce titre,ces figures sont indispensables à tous les mycophages. Parmi ces chromolithographies, je prends liberté de signaler àl'attention des intéressés les 2 tableaux de MM. Mazimann et Plassard,édités par Lyon Républicain, 90 sur 70 cm, représentant 68 espèces dechampignons mortels et comestibles, avec notice explicative, pour lasomme de 2 fr. 25. Ces tableaux ont été reproduits en un livre-album de poche, avec 130pages, prix 3 fr. M. Fernand Guéguen, professeur agrégé à l'École supérieure depharmacie, a fait éditer un grand tableau 71 sur 55 centimètres,représentant 6 champignons, 3 mortels, et 3 dangereux avec noticeexplicative, transformé également en un livret de poche (LibrairieLarousse) au prix modique de 1 fr. 50. Les figures de ces trois tableaux sont exécutées par des personnescompétentes ; le port, la forme, le coloris et les caractèresextérieurs des champignons sont exactement reproduits, avec, pourquelques-uns, leur substratum. Messieurs les maires ne pourraient-ils donc prélever sur les fondsdisponibles des communes une somme bien minime en réalité, pour l'achatde ces tableaux qui devraient être placés dans les mairies et dans lesécoles ? Que doit-on faire enfin pour utiliser sans crainte les exquisesrichesses alimentaires qui chaque année se perdent dans le sol, et dumême coup, si l'on veut éviter les empoisonnements mortels ? Nous ne lerépéterons jamais assez : arrière ces procédés prétendus infaillibles,ces croyances populaires, ces préjugés grossiers, ces bourdes sinistresqui se colportent à travers nos populations rurales... et même urbaines! « Seule la Botanique est capable de nous éclairer sur la spécificitéd'un champignon, seule l'expérimentation est capable de nous faireconnaître ses qualités. Hors de là, tout n'est qu'erreur, avec lacertitude, un jour ou l'autre, de s'empoisonner ou ... d'empoisonnerles autres. Il n'est pas d'autre moyen que d'éduquer, d'instruire legrand public, ou bien, si cette éducation et cette instruction ne sepeuvent donner facilement, qu'en ville on réglemente et surveille lesmarchés, qu'à la campagne des hommes compétents puissent renseignersinon enseigner leurs concitoyens. » (M. Eug. Prothière, de Tarare.) La Botanique est-elle l'apanage exclusif des savants ? Non. Celui quipossède une bonne instruction primaire peut comprendre cette sciencecharmante dont l'utilité éclate sous nos pas. En somme, il faut, dit M. F. Guéguen, avant de récolter des champignonsen vue de l'alimentation, se pénétrer de cette vérité fondamentale : Il n'existe aucune recette, aucun procédé permettant de reconnaitre siun champignon est comestible ou vénéneux. Si l'on désire en consommer sans danger, il faut apprendre à connaitreparfaitement les caractères et les propriétés des espèces les pluscommunes et les plus abondantes dans la région qu'on habite. Dans toute ville, et à Chalon-sur-Saône en particulier, un Officemycologique s'impose, par exemple comme celui de Tarare. De plus, unesurveillance plus sérieuse des marchés est nécessaire, avecl'interdiction absolue aux colporteurs de vendre des champignons àdomicile, sans visa de l'Office. II PRÉJUGÉS Passons en revue ces fameux préjugés au nombre de vingt-deux, qu'ilfaut arriver à faire disparaître à tout jamais. PRÉJUGÉS CULINAIRES 1° Préjugé de l'anneau d'or et de la pièce ou communément de la cuillerd'argent ou cuiller d'étain Le métal noircit avec les mauvais champignons. — C'est le moyen dechoix employé par les cuisinières qui ne sauraient se douter que nombred'espèces vénéneuses n'ont aucune action sur ces métaux. Ni l'or, nil'argent, ne peuvent constituer un critérium de comestibilité.Rappelez-vous les œufs qui noircissent l'argent et cependant sont-ilsvénéneux ? Cela indiquera que le champignon est simplement avancé. Iln'est pas un champignon frais, vénéneux ou non, qui noircisse l'argent; tout champignon, vénéneux ou non, noircira l'argent, au contraire,s'il est vieux, altéré ou putréfié ; la décomposition produit del'hydrogène sulfuré qui noircit l'argent. 2° Préjugé du lait Le lait caille avec les mauvais champignons, reste intact avec lesbons. Méthode aussi désastreuse que la précédente. Il s'agit làsimplement d'une question d'acidité. Le sel ou le vinaigre quiassaisonnent les champignons peuvent donner ce résultat. Tous oupresque tous les champignons renferment des ferments solubles dontcertains peuvent avoir la propriété de faire cailler le lait, maiscette propriété n'a aucun rapport avec la comestibilité ou la toxicitédes champignons. 3° Préjugé de l'oignon, de l'ail, du persil, de la mie de pain Si un oignon blanc ou une gousse d'ail ou du persil jetés dans le vaseoù l'on l'ait cuire les champignons ne changent pas de couleur, lechampignon est inoffensif : Rien n'est plus faux. Tel champignonvénéneux, en effet, ne brunira pas l'oignon, ne noircira pas l'ail, nejaunira pas le persil, alors que ceux-ci se coloreront fortement parles meilleures espèces. Ce bizarre procédé fut pourtant conseillémaintes fois. Ces condiments renferment des substances volatiles ou acides qui sedégagent à une certaine température : l'ail et l'oignon produisent unehuile volatile sulfurée, âcre et caustique, de couleur jaune brun,épaisse ; le persil chauffé peut dégager de l'acide apiolique quijaunit les feuilles. Mis en contact prolongé avec un corps gras porté àl'ébullition, l'oignon, l'ail, le persil passent par les couleurs brun,noir et jaune. La mie de pain trop chauffée peut noircir. 4° Pour rendre inoffensif un champignon vénéneux, il suffit d'enleverla pellicule. — Il ne faut pas se fier à l'opération qui consiste àenlever la peau résistante et colorée, dont le chapeau de beaucoupd'espèces est recouvert. Bien qu'il soit prouvé que cette membrane,dans les champignons vénéneux, renferme une proportion considérable deprincipes nuisibles, il reste encore, dans la chair, une quantité depoison plus que suffisante pour provoquer des accidents graves ou mêmemortels. 5° Une cuisson prolongée peut détruire les principes nuisibles de tousles champignons vénéneux. — En 1850, un aide naturaliste au Muséum deParis, M. F. Gérard, a prétendu à tort que les espèces les plusdangereuses pouvaient être impunément consommées après une macérationet une ébullition prolongées dans l'eau salée ou vinaigrée, jusqu'à ceque l'odeur nauséabonde disparut. Or, voici un extrait d'uncompte-rendu de l'Académie des sciences du 26 décembre 1911, sur latoxicité de quelques champignons : « Depuis longtemps, des mycologues expérimentés, tout en reconnaissantqu'avec le traitement à l'eau bouillante suivi de lavages à l'eaufroide on peut, par ce procédé bien appliqué, enlever certainsprincipes âcres ou même certains poisons très solubles dans l'eaubouillante, n'ont pas manqué de mettre en garde le public contre cetteméthode inefficace vis-à-vis de certaines espèces et surtout del'Amanite phalloïde. » MM. Radais et Sartory (3) ont répété plusieurs fois de sérieusesexpériences sur l'Amanite phalloïde et sont arrivés aux conclusionssuivantes : « L'Amanite phalloïde conserve son pouvoir vénéneux après avoir subiune température supérieure à celle de l'eau bouillante ; la toxicitén'est pas atténuée au bout d'un an pour le champignon desséché etsubsiste encore après un dessèchement de 10 années ; le poison estfortement retenu dans la chair du champignon, même après coction dansl'eau à 100 et même 120°. « Il est donc imprudent de répandre cette notion inexacte que tous leschampignons vénéneux peuvent être rendus inoffensifs par unblanchissage à l'eau bouillante suivi de lavages à l'eau froide. » PRÉJUGÉS SUR L'ASPECT 6° Tout champignon à bague est comestible.— Telle est l'erreur laplus funeste à ce point répandue dans notre région de l'Est. A lui seulce préjugé a causé plus de morts que tous les autres réunis. LesAmanites mortelles ou dangereuses sont toutes pourvues d'un anneau !Les Strophaires aussi. D'autres champignons sont excellents, mais ilfaut les distinguer !7° Tout champignon dont les feuillets ou lames sont roses estcomestible. — Cette notion qui s'applique en partie au champignonrose commun n'est pas toujours exacte et quelques espèces vénéneusesont des feuillets plus ou moins roses ; ex. les Volvaires sont dunombre, les Entolomes.Encore une erreur fatale trèsrépandue. 8° Les limaces et les insectes ne s'attaquent qu'aux bonschampignons. Cette assertion est aussi fausse que les précédentes ;les amanites mortelles sont attaquées par les limaces qui respectentau contraire d'excellents champignons, tels que la gyrole. Ce qui est bon pour un animal, pour une limace, n'est pas forcément bonpour nous et réciproquement. Bien des plantes dangereuses pour l'hommesont consommées par les animaux. Ex. : les lapins broutent avec aviditéla belladone ; les grives mangent le fruit de la belladone ; lespigeons ne sont pas empoisonnés par l'opium ; le persil est funeste auxperroquets. On prétend, quant aux champignons, que les insectes et les limacesdoivent être avertis par leur instinct. L'expérience directe est facileà faire : on n'a qu'à mettre quelques limaces dans un panier avec des Amanites phalloïdes : le lendemain ces champignons seront largemententamés par ces animaux qui n'en resteront pas moins en bonne santé. Dans nos excursions, combien de fois avons-nous trouvé de ces Amanitesavec une ou deux limaces sous le chapeau. Un instituteur, M. C..., au cours d'une excursion dans son pays,m'affirmait que les champignons mangés par les limaces peuvent êtreconsommés. Ce fut lui-même qui m'apporta triomphant la première Amanitephalloïde flanquée d'une limace qui en avait déjà dévoré une partie. Ason grand ébahissement, je lui recommandai de faire son testament,ajoutant que dans 48 heures environ, il ne serait plus, s'il leconsommait. On ne doit pas conclure cependant que leur organisme soit réfractaire àces poisons, mais que leurs organes digestifs ou ne se laissent pastraverser par eux, ou les neutralisent. Si, en effet, on injecte le sucde ces mêmes champignons dans leurs tissus, on les voit succomberrapidement. On comprend pourquoi les limaces n'ont à faire aucune distinctiond'espèces entre les champignons et nous avons tort de vouloir nous fierà leurs connaissances mycologiques. Du reste, tous les animaux herbivores n'ont pas lesmêmes immunités oula même insouciance que la limace ; c'est ainsi que le cheval, le bœuf,la brebis, mangent avec avidité, le Bolet ou cèpe, le Mousseronrose des prés ou Pratelle et repoussent la Strophaire coronillevénéneuse et voisinant avec le second. On voit aussi les oies manger laPleurote du panicaut, abondante dans les prairies de la Saône etdélaisser la petite Volvaire vénéneuse. 9° Une odeur agréable,(anis ou farine fraîche) suffit pour être sûrde la comestibilité des champignons. — J'ai cent fois entendu ceraisonnement. Or, rien n'est plus faux l'odeur de l'Amanitephalloïde, en particulier, à l'état jeune, est plutôt agréable etrappelle celle des champignons des prairies. L'Entolome lividevénéneux sent la farine fraîche. 10° Un bon champignon a toujours bon goût et une odeur agréable,tandis que les mauvais ont un goût amer, âcre, poivré ou acide et uneodeur vireuse. — L'Amanite tue-mouches ou fausse Oronge,particulièrement, est à peine amère, et il faut être patient souventpour percevoir nettement le faible goût amer de l'Amanite phalloïde. Iln'est pas un mycologue qui ne flaire un champignon, ne le goûte avecprudence, à l'état cru. Il n'y a aucun danger, à condition toutefois derejeter la parcelle mise en expérience après l'avoir gardée quelquesinstants dans la bouche. 11° Quand un champignon est ferme, cassant, que sa peau est sèche, ilest bon. —Préjugé dangereux pour les amateurs qui, s'y rapportant,récolteront certaines russules fermes, cassantes, à peau sèche, etrisqueront d'être sérieusement indisposés. 12° Les bons champignons ne changent pas de couleur quand on lescoupe.— Il y a évidemment là, généralisation d'un procédé qui peutavoir son utilité dans certains cas, mais, malheureusement, leschampignons meurtriers, tels que les Amanites ne changent jamais,tandis qu'on préparera d'excellents mets avec le Lactaire délicieux,le Bolet rude, la Lépiote déguenillée (L. rhacodes), qui, eux,changent rapidement de teinte. Du reste, chez les Bolets, la colorationproduite à la coupe disparaît peu à peu. 13° Ne mangez jamais de champignons de couleur bleue, violette, verteou rouge. — C'est là une excellente manière d'éliminer la succulente Oronge jaune orangé, le savoureux Tricholome nu ou Pied bleu, la Russule craquelée si recherchée, le Clitocybe vert ou anisé, etc.D'autre part, l'Amanite phalloïde, variété printanière, est blanche,l'Amanite panthère est grise, l'Amanite citrine est jaunecitron. Voudriez-vous manger ces espèces ? 14° Rejetez tous les champignons à suc laiteux. — Or, l'une de nosmeilleures espèces, et j'ajouterai l'une des plus faciles àcaractériser, est précisément un champignon à lait : le Lactairedélicieux ; puis le Lactaire à lait abondant est aussi excellent. 15° Tous les champignons gris sont bons. — Que l'on se méfie !Certaines Amanites ont le chapeau gris plus ou moins foncé ; le Tricholome tigré, au chapeau gris clair grivelé de mèches cendrées oubistre, que l'on trouve sous les sapins, occasionne de gravesempoisonnements (Bulletin de la Soc. mycologique de France, 1908, p.133). 16° Les mauvais champignons sont gluants, tandis que les bons ont lechapeau sec. — Cette assertion est tout à fait fausse. C'est ainsi quel' Hygrophore blanc d'ivoire, le Cortinaire visqueux, la Russuledorée dont l'épiderme est visqueux, sont d'excellents comestibles ;combien d'autres dont le chapeau est sec, sont dangereux. 17° L'élégance, le port, le coloris, la beauté de certains champignonstentent l'imprudent. — Se peut-il, se dit l'ignorant, que d'aussibeaux champignons puissent être dangereux ? Hélas ! tout commecertaines jeunes personnes affolantes, au large chapeau, à la jupefourreau que l'on rencontre le soir sur les promenades : celles-ci sontdes Amanites en ballade ; tandis que les premiers peuvent causer lamort, les secondes empoisonnent la vie de l'avarié et le sang de sesenfants. 18° Au sujet des verrues ou plaques blanchâtres qui recouvrent enpartie le chapeau des amanites, un menuisier, M. L..., vient de me direqu'il distingue l'Oronge vraie de la Fausse oronge, en ce que lapremière a le chapeau nu, tandis que celui de la seconde est couvertdes débris de la volve. Mais ces débris peuvent disparaître à la suitede fortes pluies qui les entraînent facilement ; le chapeau devientalors nu. Au reste, l'Amanite dorée variété de la Fausse oronge ale chapeau nu. Encore une erreur à rectifier ! PRÉJUGÉS SUR L'HABITAT 19° Sont réputés bons, tous les champignons croissant dans les prés oudans les champs découverts ou sur les bords des routes. — Cette règleest également fausse et plusieurs espèces mortelles et suspectes,notamment les Volvaires, l'Amanite printanière, certaines Strophaires, la Psalliote jaunissante, croissent à côté desmousserons et des champignons roses. Dès l'apparition des pratelles oupsalliotes (champignons roses des prés), c'est une course la nuit, auclair de lune ou à la lanterne : chacun veut faire sa provision etc'est à celui qui sera le plus matinal. Or les Volvaires ont lesfeuillets roses — (caractères essentiels : volve, pas d'anneaucomme les pratelles, le chapeau est visqueux). — Les imprudents n'yregardent pas de si près et voilà comment les empoisonnements mortelsse produisent. 20° Tout champignon croissant dans les bois de conifères estvénéneux. — Dans certaines régions, au contraire, on affirme qu'ilssont tous mauvais. On trouve dans les bois de sapins d'excellentesespèces comestibles : le Lactaire délicieux, les Clitocybes laqué etaméthyste, le Tricholome nu, plusieurs Bolets : granulé, jaune,élégant. Mais on y rencontre également les espèces mortelles etdangereuses : Amanites phalloïde, citrine, panthère, etc. 21° Il faut s'abstenir des champignons croissant sur les arbres. —S'il est vrai que nombre d'entre ces cryptogames soient indigestes, ilen est d'autres qui sont exquis, et les souches de peupliers sontsouvent couvertes de l'excellente Pholiote œgérite et de la bonne Pleurote écaille d'huître ; sur la racine du chêne on recueille la Fistuline ou Langue de bœuf fort agréable, etc. 22° Gardez-vous de faire votre cueillette dans des bois ombragés ethumides. — Mais c'est précisément dans ces endroits qu'on pourratrouver un plat succulent : l'Helvelle crépue, si simple àreconnaître, l'Hydne sinué, si caractéristique, la Trompette desmorts, unique en son genre, la Chantrelle ou Gyrole, si commune,ne croissent que dans les endroits ombreux. A côté de ces espèces, voustrouverez, il est vrai, toute la série des Amanites. L'enseignement à tirer de cette énumération est que si un amateur veutsuivre ces règles énoncées l'une après l'autre, dans la cueillette, ilsera obligé de tout rejeter, et il n'aura pas tort ; s'il s'en rapporteau contraire seulement à l'un de ces procédés, à l'exclusion desautres, il risquera fort d'aller grossir le nombre des victimes, onpeut dire volontaires, que font chaque année lescryptogames. Il n'existe donc pas de moyen facile, pratique, empirique dereconnaître un bon champignon d'un mauvais, pas plus d'ailleurs quecela n'existe pour reconnaître une plante vénéneuse d'une plantealimentaire. Il faut connaître la ciguë pour la distinguer ducerfeuil. Les caractères botaniques seuls peuvent nous renseigner et nouspréserver de l'erreur. Ce sont des caractères scientifiques biendéfinis et bien observés qui nous permettent d'établir d'une façonprécise l'identité du champignon. En tous points d'accord avec M. le Dr Moreau, je dis avec lui pourterminer cette première partie : « que l'école est le foyer d'où peutrayonner la lumière. Les enfants ne sont pas imbus de préjugés, leurcerveau neuf les ignore ; ce que l'on apprend jeune est aussi ce quel'on retient le mieux. Chez eux nous pouvons semer la bonne semence quigermera plus tard. En les instruisant nous pouvons peut-être lespréserver, dès maintenant, contre l'imprudence souvent trop fatale deleurs parents. » Aujourd'hui, cette boutade : « Les champignons sont comme les hommes,les meilleurs ne valent rien », n'a plus sa raison d'être. Il est plusexact de dire : « Les champignons, c'est comme les hommes, rien neressemble aux bons comme les mauvais. » CONCLUSIONS 1° Les Amanites et les volvaires sont des champignons à volve. 2° N'achetez jamais de champignons si vous n'êtes pas en état d'envérifier la qualité. Exigez qu'ils vous soient vendus en entier, lepied intact, complet. 3° N'en mangez jamais si vous ne les connaissez pastrès-bien. 4° Rejetez toutes les Amanites, quitte à abandonner quelques bonnesespèces. 5° Ne mangez jamais de champignons dans une maison amie, dans un hôtel,si vous n'êtes pas sûr de la compétence de votrehôte. 6° Ne coupez jamais un champignon au ras du sol ; déterrez-le. Lapreuve du poison mortel se trouve à la base du pied. 7° Ne mangez pas de champignons trop avancés, plus ou moins avariés etqui, dès lors, mêmes comestibles, peuvent provoquer des empoisonnementssous l'effet des toxines qui se développent, comme cela a lieu pourtoutes les substances organiques : viande corrompue, gibier tropfaisandé, etc. 8° Abstenez-vous de consommer des champignons desséchés dont laprovenance n'est pas exactement connue. 9° N'hésitez jamais à montrer votre récolte à une personnecompétente. 10° Bornez-vous à la recherche d'un petit nombre d'espèces les pluscommunes de votre région ; apprenez-en les caractères botaniques pourles bien connaître et ne pas les confondre avec d'autres espècesdangereuses. DEUXIÈME PARTIE EMPOISONNEMENTS Les empoisonnements par les champignons peuvent présenter troiscaractères différents : 1° Ou bien les accidents sont généralement suivis de mort,(champignons mortels : Amanite phalloïde et Amanite citrine avecleurs variétés et les Volvaires) ; 2° Ou bien l'empoisonnement, quoique grave, est toujours guérissable(champignons dangereux : Amanite panthère, Amanite tue-mouches ou Fausse-oronge, Lépiote brunâtre, Tricholome tigré) ; 3° Ou bien tout se borne à une indigestion plus ou moins sérieuse(champignons suspects ou résinoïdes : Entolome livide, Hypholomefasciculé, Strophaire coronille (dans les prés) Russules diverseset plusieurs Lactaires : lactaire à coliques. Ces degrés, dans l'intoxication, correspondent à des différences dansles principes vénéneux. En effet : a) Les champignons mortels renferment un poison terrible : la phalline ; b) Les champignons dangereux contiennent un toxique moins redoutable,la muscarine ; c) Les champignons suspects ou résinoïdes ne renferment que des résines, ou des matières âcres, purgatives ou vomitives. Un fait très curieux à signaler est la variabilité du pouvoir toxiquesuivant les pays. Ainsi l'Amanite tue-mouches deviendrait inoffensiveen Russie ; l'Amanite panthère, vénéneuse en France, est consommée enSaxe et dans l'Erzgebirge (Bohème), une fois dépouillée de sa cuticuleextérieure. Notons que dans nos régions elles sont dangereuses. Autrefait : l'Amanite jonquille (dans les sapinières) amène desvomissements au printemps, en avril et mai ; elle est comestible enautomne (Bul. de la Soc. mycol. de France, 1908, p. 178). Les principes vénéneux A. — La phalline, principe actif des champignons mortels, ne peutêtre neutralisée ni par l'ébullition prolongée, ni par le tanin ou lecafé fort. Lorsque la phalline a été absorbée par l'homme, le poison passe dansle sang et il y détruit, en les dissolvant, les globules rougisindispensables à la vie des tissus. Si l'on considère qu'il ne fautpas plus de 7 à 8 milligrammes de phalline par litre de sang, (soit,pour un homme, de 3 à 4 centigrammes, quantité inférieure à celle quecontient un seul champignon, qui peut faire mourir 4 à 5 personnes),pour en détruire tous les globules, on comprendra que les quelquescentigrammes de poison contenus dans un seul exemplaire d'Amanitephalloïde suffisent à abolir en quelques heures toutes les propriétésvitales du sang d'un être humain. B. — La muscarine, principe actif des champignons dangereux, est unalcaloïde cristallisable, comme la plupart des poisons végétaux(morphine, atropine, strychnine) et peut être combattue par les mêmesantidotes. Ce corps n'agit pas sur les globules rouges, mais sur lecœur, le système nerveux, le tube digestif ; il s'élimine assezrapidement par les urines et par l'intestin, par suite de son action àla fois vomitive et purgative. Chez l'homme, une dose de 5 milligrammesdétermine des accidents graves : sueurs, salivation abondante,contractions tétaniques, arrêt de la sécrétion urinaire, rétrécissementou dilatation de la pupille. Un chat est tué avec une dose de 2 à 4milligrammes, par arrêt du cœur et de la respiration. C. — Quant aux résines, leurs propriétés purgatives et vomitives sontmoins puissantes et moins redoutables. Il va sans dire que tous les champignons comestibles altérés sontdangereux, comme les viandes avariées et les conserves fermentées ; ilsproduisent des ptomaïnes (poisons) et une nuit suffit parfois pouraltérer une récolte de champignons. Il est donc essentiel de lespréparer le plus promptement possible. Symptômes des empoisonnements Les différences profondes entre l'action de la phalline et celle dela muscarine permettent, dès le début de l'empoisonnement, desavoir à quelle catégorie appartenaient les champignons ingérés et deprévoir d'une façon certaine l'issue favorable ou fatale de lamaladie. On peut aussi, chose de première importance, instituer un traitementrationnel, suivant la nature des symptômes de début et lutter ainsipar avance contre les complications que l'on peutprévoir. Cette dualité d'action a conduit M. le Dr V. Gillot, - fils du D' X.Gillot, l'éminent et tant regretté botaniste d'Autun, — dans sa thèseaugurale : Etude médicale sur l'empoisonnement par les champignons,Lyon, 1900, à grouper les phénomènes de chaque catégorie en deuxtableaux cliniques ou syndromes, le syndrome phallinien et le syndromemuscarien. Ces tableaux ont été complétés par M. F. Guéguen, docteur ès sciences,professeur agrégé à l'Ecole supérieure de pharmacie. Empoisonnement phallinien Amanites phalloïdes, citrine, printanière et Volvaires. Incubation. — Durant 10 à 12 heures et même 24 heures. Début. — Tardif, silencieux. Symptômes. — Troubles gastro-intestinaux tardifs : vomissements,diarrhée profuse, sanguinolente, refroidissement des extrémités. Accalmies. — Fréquentes, avec alternatives de crises. Foie. — Volumineux : quelquefois jaunisse ; très douloureux au toucher. Urines. — Rares et fortement colorées. Phénomènes cérébraux. — Intelligence et mémoire intactes jusqu'audernier moment. Hypothermie. — 35° (Dr P. Claisse, médecin de la Pitié). Durée moyenne, — Trois ou quatre jours, quelquefois plus. Terminaison. — Mort (parfois tardive) du 5° au 10° jour et plus. Empoisonnement muscarien Amanite panthère, Fausse oronge, Lépiote brunâtre, Tricholome tigré. (Symptômes rappelant ceux de l'intoxication alcoolique) Incubation. — D'une heure (fausse-oronge) à 4 heures (panthère). Début. — Rapide, bruyant. Symptômes. — Troubles gastro-intestinaux précoces ; vomissementsrépétés, diarrhée. Accalmies. — Nulles. Foie. — Normal, pas de jaunisse. Urines. — Nulles. Phénomènes cérébraux. — Excitation, délire gai ou furieux, troubles dela mémoire, hallucination, vertiges. Hypothermie. — Nulle ; on a au contraire signalé de la fièvre. Durée moyenne. — Un à deux jours en tout. Terminaison. — Guérison. Nota. — Il est à remarquer que les enfants sont plus sensibles queles grandes personnes et succombent rapidement dans le coma. Le sommeilpeut retarder l'apparition des accidents. Il faut tenir compteégalement de la quantité de champignons ingérés et des modes depréparations culinaires ; la richesse en substance toxique variera, eneffet, suivant que les champignons auront été consommés à l'état cru,ou grillés, ou ébouillantés, ou lavés et macérés dans l'eau simple,salée ou vinaigrée. CHAMPIGNONS SUSPECTS Entolome livide, Hypholome fasciculé, Strophaire coronille, plusieursRussules et Lactaires, etc. Les champignons suspects produisent des indispositions plus ou moinssérieuses, allant de la forte indigestion (avec vomissements, diarrhée,coliques, sueurs froides, anxiété) au simple malaise avec nausées,pesanteurs d'estomac, purgation légère. Dans ces légers accidents, c'est affaire d'estomac et de tempérament :telles personnes mangeront impunément certains champignons, lesquelsprovoqueront des malaises chez d'autres consommateurs. Un exemple : àl'automne, depuis plusieurs années, le marché de Chalon est envahi parla Pratelle jaunissante, vendue pour le champignon rose des prés.Cette pratelle, facile à reconnaître par son long pied, dont la basejaunit quand on la frotte avec l'ongle, — le chapeau jaunit par le mêmeprocédé — est parfaitement digérée par quelques-uns, tandis qued'autres ressentent des coliques accompagnées de vomissements et dediarrhée. Du reste cette Pratelle, mangée crue, à une saveurdésagréable et, à la cuisson, elle répand une odeur d'urine. Quelledifférence avec la Pratelle ou champignon rose des prés, à saveurde noisette ! Nombreux sont les mycophages qui la mangent à même dansles prés. Quant aux champignons suspects ou altérés, dans aucun cas, la mortne s'en est suivie, et pour les derniers, l'empoisonnement a consistéen accidents plus ou moins graves de gastro-entérite, c'est-à-dired'inflammation de l'estomac et de l'intestin. Remarque. — Une enquête à laquelle s'est livré M. F. Guéguen, au sujetde plusieurs graves empoisonnements par l'Amanite phalloïde, a mis enévidence des faits intéressants à connaître. Chez un certain nombre de malades, aujourd'hui guéris, la périoded'incubation n'a pas été longue (3 à 4 heures contre 6, 12, 14habituellement et même 20). Cette rapidité semble due à ce que certainssujets avaient ingéré non le champignon lui-même, mais la sauce danslaquelle le principe toxique était dissous en partie, d'où actionplus rapide, le poison se répandant dans l'organisme dès son arrivéedans l'estomac. Lorsque le champignon est ingéré lui-même, l'incubation a une duréebien plus longue et la terminaison fatale ne se produit qu'après quatre ou cinq jours et cela parce que le champignon retient dans sestissus une partie du poison. Donc, habituellement, le pronostic sera d'autant meilleur quel'apparition des premiers symptômes sera plus rapide ; d'un autre côté,il convient de faire tout son possible pour faire rejeter les fragmentsdu champignon afin d'éviter la diffusion du toxique ; on se servira,dans ce but, d'évacuants rapides et aussi de l'entéroclyse. Pour M. Guéguen, le meilleur et le plus certain des signes que l'onn'utilise pas actuellement, serait l'étude des modifications sanguinessous l'influence de l'hémolyse due à la phalline. Si on fait desnumérations d'hématies à intervalles réguliers et d'une façonméthodique, on a, dès le deuxième examen, une certitude sur la naturede l'intoxication ; ultérieurement, le nombre décroissant, stationnaireou croissant des globules permettrait d'assurer le pronostic et dediriger le traitement d'une façon efficace et sûre. Ce traitementconsiste à laver le sang au moyen du sérum physiologique que l'oninjecte à doses élevées et répétées. ÉTUDE DES MANIFESTATIONS MORBIDES Avec les champignons à phalline ou champignons mortels, les premierssymptômes se montrent assez tard, c'est-à-dire 10 à 12 heures et même20 heures après le repas. On observe des éblouissements, un malaisegénéral, des nausées, une impression de pesanteur à l'estomac, descrampes, des brûlures, avec sensation d'étranglement et de soifardente. Bientôt apparaissent des sueurs froides, des vomissements, unediarrhée fétide mêlée de sang, avec vives douleurs à la région anale.La région de l'estomac est si sensible qu'on n'y peut toucher sansfaire crier le malade : celui-ci protège, d'ailleurs, instinctivementson bas ventre à l'aide de ses cuisses repliées ; il n'y a plusd'urines, ou elles sont rares et brun foncé. La peau du corps revêt uneteinte jaune, comme dans l'ictère. Le foie est volumineux.DANS LES DEUX SYNDROMES Empoisonnement phallinien Il se produit des accalmies, accompagnées d'assoupissement pendant uneheure ou deux, mais bientôt de nouvelles crises douloureusesreparaissent. L'état général devient de plus en plus mauvais.Finalement, il se produit des troubles de la motilité, de la paralysie,des syncopes ; le pouls s'affaiblit pour cesser d'être perçu, le cœurs'arrête définitivement. Empoisonnement muscarinien Quand on a mangé des champignons à muscarine ou champignonsdangereux, les premiers symptômes apparaissent très tôt, une à quatreheures après le repas : il y a du délire gai ou violent, deshallucinations comme dans l'ivresse, des crampes d'estomac aveccoliques, accompagnées de vomissements, de la diarrhée. Les urines sontsupprimées. A partir du moment où le poison est expulsé, le malades'endort d'un sommeil lourd. A son réveil, c'est à peine s'il serappelle vaguement ce qui s'est passé. Moyens de combattre les empoisonnements 1° EMPOISONNEMENTS A MANIFESTATIONS TARDIVES, c'est-à-dire sedéveloppant 10, 12 ou 20 heures après l'ingestion (empoisonnements parles champignons mortels, à phalline). Inutile de faire vomir, car à ce moment le champignon est totalementdigéré par l'estomac, ses principes toxiques sont absorbés et le sangles charrie ; faire vomir serait épuiser inutilement les forces dumalade, déjà déprimé. Première indication : Il faut aider l'organisme à lutter contrel'abattement où le plonge le poison. On donnera du café fort, del'éther sur du sucre, trois ou quatre cuillerées à café de siropd'éther ; on réchauffera le corps par tous les moyens : bouillottes,frictions. La deuxième indication est de faire absorber un purgatif, pourdébarrasser les portions inférieures du tube digestif. On administrerade préférence de l'huile de ricin à la dose de 30 grammes parce quel'huile de ricin ne dissout pas le principe toxique du champignon ; ondonnera en même temps, si les douleurs intestinales sont très vives, unlavement huileux (huile d'olive, 2 cuillerées, battues avec un jauned'œuf et 4 ou 5 cuillerées de lait ou d'eau tiède), additionné de 20gouttes de laudanum de Sydenham, pour calmer les douleurs ; à défautd'huile de ricin, on donnera 30 à 40 grammes de sulfate de soude ou demagnésie, ou de l'eau minérale purgative. La troisième indication consiste à faciliter la diurèse, on feraboire au malade du lait ou des tisanes (chiendent, bourrache)additionnées de 2 gr. d'azotate de potasse par litre. Dans les casgraves on aura recours aux injections sous-cutanées ou intraveineusesde sérum artificiel. La quatrième indication est de combattre divers accidents qui peuventse produire. Contre les vomissements, on prescrira : glace àl'intérieur, eau de Seltz, potion de Rivière, eau chloroformée avec dela cocaïne. On luttera contre l'affaiblissement du cœur par desinjections de caféine, d'huile camphrée, de sulfate de spartéine. Sil'inflammation de l'intestin est vive, on la combattra par deslavements à l'eau de guimauve, des lavements laudanisés. Si le malade adu délire, on donnera des calmants, ou s'il a de l'abattement, desstimulants. Tous ces moyens de lutte doivent être mis en œuvre avec persévérance ;il n'est pas rare d'observer des malades qui, à la suite d'unempoisonnement par les champignons, ne peuvent se rétablir ets'affaiblissent peu à peu pour s'éteindre parfois plusieurs semainesaprès l'accident. 2° EMPOISONNEMENTS A MANIFESTATIONS RAPIDES. (Empoisonnements par leschampignons dangereux, mais non mortels : Muscarine.) Ce qu'il ne faut pas faire : il ne faut faire boire ni élixir, nicordial, ce qui ne servirait qu'à augmenter l'absorption et ladiffusion de la substance vénéneuse. Ce qu'il faut faire : faire vomir par exemple en chatouillant, avecle doigt ou une barbe de plume, le fond de la gorge. Si lechatouillement de l'arrière-gorge ne suffit pas, on ne le continuerapas, il faudra donner au patient de l'eau de savon ou un ou plusieursbols de lait tiède. Si on le peut, on évacuera le contenu de l'estomacau moyen de lavage avec le tube Faucher. En même temps, on réchauffera les parties du corps qui se refroidissenten mettant des boules d'eau chaude, en appliquant des cataplasmes bienchauds sur l'abdomen, en pratiquant des frictions avec de l'alcool. Ilpeut être utile de faire respirer de l'éther ou à son défaut duvinaigre. On a préconisé enfin les injections hypodermiques d'un demi-milligrammede sulfate neutre d'atropine en se basant sur l'antagonisme de cetalcaloïde et de la muscarine ; mais, comme le dit le Dr Clerc : « Il nefaut pas s'exagérer la valeur d'un tel médicament dont l'action réellequ'on expérimente sur la grenouille semble plus problématique chez lesanimaux à sang chaud, et nécessite en tout cas l'emploi de dosesrelativement énormes et par conséquent toxiques. » Le Charbon employé comme antidote Il faut pas trop se moquer des vieux remèdes. Un beau jour ons'aperçoit qu'ils ont du bon. Pourquoi en serions-nous surpris ? Lapatiente observation de nos pères en a constaté les effets, et s'ils sesont maintenus dans la pratique populaire, en dehors de toute idéesuperstitieuse, c'est que vraisemblablement ils ont quelque valeur.Ainsi s'exprime le Correspondant médical du 15 janvier 1909. Le journal La Nature, du 14 octobre 1905, rapporte que les Japonaisne redoutent aucune intoxication, grâce à l'habitude d'absorber auxpremiers symptômes gastro-intestinaux inquiétants, du charbon animal ouvégétal. Le charbon, dit le Dr J. Laumonier, est un absorbant des gaz, unfixateur énergique des alcaloïdes et des toxines. Quand les montagnardsde la Haute-Garonne et de l'Ariège veulent manger des champignons dontils ne sont pas absolument sûrs, ils les font bouillir avec du charbonde bois. Cette habitude existe aussi dans le Morvan. Doit-on croire aveuglément aux vertus de la poudre de charbon (charbonvégétal ou noir animal) proposée comme antidote des empoisonnements parles champignons ? S'il est vrai que le charbon est susceptible de retenir énergiquementune partie des principes toxiques de certaines plantes, comme la Belladone, la Ciguë, l'Amanite tue-mouche, l'Amanite panthère,etc., il n'est nullement prouvé qu'il en soit de même pour les poisonsqui existent dans les terribles Amanites phalloïde et citrine, les Volvaires. Si le charbon peut rendre quelques services dans des cas déterminés, ilexposerait, administré seul, à de graves mécomptes précisément dans lesoccasions où il serait le plus nécessaire de pouvoir compter sur sonefficacité. Une impression d'ensemble se dégage de celte étude : chaque annéel'humanité paie de plusieurs centaines de vies précieuses des fautesfaciles en somme à éviter ; les médecins, et les législateurs ont ledevoir de s'attacher à la lutte contre les empoisonnements par leschampignons. Les mycologues doivent de leur côté unir tous leursefforts pour instruire le peuple, et vulgariser cette science à la foisagréable et si utile au point de vue économique. Éducateur durant mavie, je m'estimerai encore heureux, si je puis, à l'heure de laretraite et dans ma modeste sphère, sauver quelques-uns de mesconcitoyens de la Mort, soit en vérifiant leurs récoltes, soit enguidant leurs premiers pas dans cette étude passionnante qu'offrent leschampignons. H. GUILLEMIN. 7 octobre 1913. BIBLIOGRAPHIE : Étude médicale sur l'empoisonnement par les champignons (thèse) par ledocteur Victor Gillot (Association typographique, Lyon, 1900). Bulletin de la Soc. botanique des Deux-Sèvres, 1913. (Dr Moreau) Bullet. de la Soc. des Naturalistes de l'Ain (1912). (Amédée Bizot) Champignons mortels et dangereux par F. Guéguen. Le Schéma, revue médicale, 1912. (Dr Labesse) La Presse médicale, 1912. (Dr Desfosses) Revue moderne de médecine et de chirurgie. (E. Gouin) Nota. — Comme dans notre Flore, je n'ai employé, pour désigner leschampignons, que les noms scientifiques français, à l'exclusion detoute appellation locale si variable selon les régions et pouvantprêter à confusion. H. G. NOTES : (1) Flore des champignons supérieurs de France, par M. R. Bigeard et H.Guillemin, 2 volumes, 1400 pages, 3800 espèces, 100 planches en noir,avec 866 figures : T. I.— broché, 9 fr. ; relié, 10 fr. Complément ouT. II. — 20 fr. ; relié, 21 fr. En vente chez les auteurs et chez M.Léon Lhomme, successeur de Klincksieck, librairie des sciencesnaturelles, 3, rue Corneille, Paris. Voir Bulletins de l'UnionAgricole et Viticole, octobre et novembre 1908, Le Progrès et le Courrier de Saône-et-Loire des 14-26 septembre 1912. (2) Amédée Bizot, Bul. de la Soc. des Nat. de l'Ain, n° 30. (3) Recherches faites au laboratoire de cryptogamie de l'Ecolesupérieure de pharmacie de Paris, par M. Rodais, professeur, et M.Sartory, préparateur, docteurs ès sciences. M. Radais a publié un fortbon tableau des champignons mortels. |