Corps

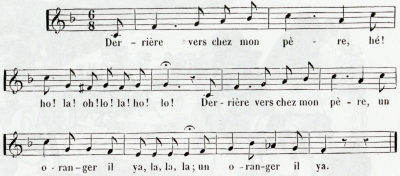

| LA BÉDOLLIÈRRE, Émile Gigault de(1812-1883) : Les Ouvriers dufer (1841). Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (18.III.2014) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire(BM Lisieux : 4866 ) du tome 6 des Francaispeints pareux-mêmes : encyclopédie morale du XIXesiècle publiée par L. Curmer de 1840 à 1842 en 422 livraisons et 9 vol. Les Ouvriers dufer par Émile de La Bédollierre ~ * ~UN autre vous a dit quels hommes sillonnaient le sein de la terre pouren extraire les richesses ; étudions maintenant la classe destravailleurs qui, recevant le minerai à l’état brut, le fond, le plie,le façonne en instruments à notre usage : classe de salamandreshumaines qui s’agitent au milieu des flammes ; cyclopes des tempsmodernes, noirs esclaves de l’industrie, ruisselant de sueursintarissables au service de la communauté sociale. La France est féconde en mines de fer. On en trouve aux quatre pointscardinaux, dans les Ardennes comme en Corse et sur les confins dela Savoie, dans la Charente comme près des côtes de la Manche.Choisissons, s’il vous plaît, nos modèles dans les départements ducentre, formés du morcellement du Berri, du Nivernais, du Bourbonnais,de la Bourgogne, du Forez, etc. Le fer y est abondant, d’excellentequalité, presque à fleur de terre, et de nombreux cours d’eau, desforêts étendues en favorisent l’exploitation. Si l’on suit, entre des collines boisées, un sentier pavé de scories,qui, broyées par de lourdes roues, s’éparpillent en noire poussièrependant l’été, se délayent pendant l’hiver en fange nauséabonde, onaperçoit bientôt des bâtiments d’un aspect sombre et désolé. Au milieud’eux pointent de hautes cheminées assez semblables à l’obélisque deLouqsor ; elles font pleuvoir autour d’elles, avec la force d’impulsiond’un volcan, de la fumée, des flammes, des cendres, des pierresincandescentes, et leur cime rougit les ténèbres azurées de la nuit deslueurs sinistres d’un incendie. Telle est la fonderie, et ces cheminées de briques à quatre faces sontles hauts fourneaux. Derrière, sur un vaste plateau, sont entassésd’énormes amas de minerai, de charbon de bois, de coke, de sable et decastine (1). Approchons, et voyons nos gens à l’œuvre. Les chargeurs errent çà et là sur le plateau, amoncelant du mineraidans des bâches de fer à deux anses, concassant la castine, enemplissant des resses (2), entassant le charbon et le coke dans degrands paniers. A l’une des parois du haut fourneau, près de l’orificesupérieur, est une ouverture à laquelle on a donné la qualificationbien méritée de grand gueulard. Si l’on pouvait se pencher etregarder en bas, on y verrait les matières qu’on y jette parl’insatiable gueulard, liquéfiées, tordues, changées en lavesbrûlantes au fond de cet effroyable cratère. Un chargeur s’avance sur le bord de l’abîme. Il tient à la main unebarre de fer, au bout de laquelle pend une autre barre du même métal ;il sonde la cheminée, et reconnaît qu’il est temps de porter unenouvelle charge. Bâches, resses et paniers sont placés sur desbrouettes, et leur contenu est vidé par le gueulard dans l’ordre etles proportions suivantes (3) : castine, 8 kilog. ; charbon, 20 ; coke,2 kilog. par 3 kilog. de minerai ; minerai, 25 kilog. Une soufflerie à vapeur active la combustion, en vomissant dans lecreuset de puissantes bouffées d’air chaud ou froid, suivant que lafonte est destinée au moulage ou à l’affinage. Jour et nuit, les fondeurs, autrement dit gardes-fourneaux, surveillent la fusion.Ils portent une blouse bleue, un large pantalon bleu, des guêtres detoile bleue ou de peau, un tablier de toile bleue et point de chemise.Tout leur costume est noirci de fumée, de cendre et de poussière. Leurfigure mâle, basanée, où flamboient des yeux pétillants, est abritéed’un large chapeau de charbonnier. Armés d’un ringard (4), tantôt ilshâtent la fusion, tantôt ils facilitent l’écoulement du laitier,mélange liquéfié de la castine, du charbon et de la terre unie auminerai ; le laitier sort en ruisseau de feu par la dame, trou ménagétout exprès pour lui livrer passage. Comme la fonte s’échapperait entorrents irréguliers, si elle montait au niveau de la dame, lefondeur perce au bas du creuset une plaque d’argile, de sable, decharbon et de scories, et la fonte ardente s’écoule soit dans un sillonde sable pour former une gueuse (5), soit dans des poches pour êtreemployée au moulage. Les mouleurs sont tout prêts ; des modèles en bois ont été préparéspar le modeleur ; on en a pris l’empreinte sur du sable compriméentre des châssis de bois. Un noyau occupe le milieu du moule, etautour est l’espace où l’on doit verser la fonte. Pendant que lesfondeurs nettoient le creuset après la coulée, les mouleurs enlèventles poches au moyen de civières ou de barres de fer ; les chaudièrestrop lourdes sont promenées de grue en grue jusqu’aux moules, et là, lemétal se métamorphose en vases, obus, tuyaux, plaques, machines,statues, etc. Quand une pièce est refroidie et tirée du moule,l’ébarbeur la dégage du noyau, et rogne les bavures produites parla fonte qui a pénétré dans les interstices des châssis. Les ouvriers fondeurs ont peu d’instants de repos, et sont astreints àune exactitude militaire. La cloche de l’usine les réveille à quatreheures et demie ; elle sonne encore à cinq heures moins dix minutes ;et, un quart d’heure après, les portes sont irrévocablement fermées. Sile fondeur n’est pas à son poste au moment prescrit, un autre leremplace, et, au bout d’une demi-heure, l’absent est déchu de tousdroits au travail du jour. Le mouleur qui ne se présente pas dixminutes au plus après le coup de cloche, perd, pour la première fois,un quart de sa journée, auquel on ajoute, la seconde fois, une amendeproportionnée au temps perdu. On accorde aux ouvriers depuis huitheures jusqu’à neuf pour le repas du matin, et depuis une heure jusqu’àdeux pour le dîner. Ils travaillent souvent le dimanche jusqu’à neufheures ; mais il faut un cas extraordinaire pour les déterminer à nepas solenniser le jour du Seigneur. Par quels bénéfices ces rudes travailleurs sont-ils donc dédommagés deleurs mortelles fatigues ? Les manœuvres et chargeurs gagnent de 1franc 25 cent. à 1 franc 50 cent. par jour ; les fondeurs, de 40 à 43cent. par mille kilogrammes de fonte ; les maîtres mouleurs, 1,800francs par an ; les aides mouleurs et les modeleurs, de 3 à 4 francspar jour ; les ébarbeurs, de 1 franc 75 cent. à 2 francs. Ces modiquesappointements sont encore rognés par des amendes, et par une retenue de2 pour 100 destinée à payer le docteur et le pharmacien. Cependant les ouvriers des fonderies tiennent à leur état, et c’estpresque avec regret qu’ils le quittent, vers la soixantaine, pourachever d’user, dans un coin de chaumière, le peu de vie qui leurreste. Ils ont le sentiment de leur importance, et, malgré leurignorance absolue de tout ce qui est en dehors de leur profession, ilsse croient bien supérieurs à la plèbe agricole. Leurs enfants sontélevés pour les remplacer. Sitôt que la progéniture des chargeurs peutse tenir debout, munie de petits sacs de toile, elle va fouiller leslaitiers des chemins, pour y trouver des morceaux de fonte, qui sevendent 5 centimes le demi-kilogramme ; mais si elle parvient às’introduire dans les cours de l’usine, elle s’évite, en rapinant, desrecherches pénibles et souvent infructueuses. Les fils de mouleursdeviennent mouleurs, à moins que leur incapacité ne les condamne àdéroger. On les confie à un pédagogue communal jusqu’à l’époque de leurpremière communion ; puis leur apprentissage commence. Ils débutent parfabriquer de petits noyaux, dont ils compriment le sable à l’aide d’une batte de fer ou de bois. Ils écument la fonte, donnent de l’air auxmoules, préparent le sable, dessablent les objets moulés. On mâte leurturbulence par une surveillance rigoureuse, et gare les amendes de 50ou même de 75 centimes, s’ils s’avisent de se jeter du sable à la tête,de casser les vitres ou les côtes de leurs collègues. Les chargeurs, qui vivent à peu près en plein vent, sont moins noirs,moins ténébreux que les autres ouvriers des fonderies. Leur visage,leurs pantalons de toile, leurs blouses ou vestes, conservent presqueentièrement leurs couleurs primitives. Ils n’ont d’autre instructionque des lambeaux de catéchisme, et, malgré la modicité de leursémoluments, ils parviennent, à force de sobriété, à réaliser deséconomies. Les manœuvres aident à porter la fonte, à terrer les moules, à lesclaveter (6), à hisser les chaudières aux grues. Voués à un labeuraccablant, ils jugent à propos de se délasser au moins le moral par defréquents et abominables jurons. Pendant une semaine, la journée des fondeurs commence à six heures dumatin, et finit à six heures du soir ; la semaine suivante c’estl’inverse. Ils aiment à compenser l’effrayante déperdition de leurfluide par des libations multipliées, et si leurs femmes en grondent,des coups de poing sont l’ultima ratio de ces époux mal appris. Ilspeuvent à la vérité alléguer pour leur justification que, loin de leurressembler, leurs moitiés sont de parfaits modèles de paresse etd’indolence, bonnes tout au plus à leur apporter des comestibles,pendant que, le ringard à la main, ils sont de garde auprès du fourneau. Les mouleurs savent lire, écrire, tracer et quelque peu modeler ; aussiprétendent-ils être considérés comme artistes. Ils professent unprofond dédain pour leurs collaborateurs, et ne leur épargnentnullement, pendant le travail, les épithètes peu flatteuses de savetiers, imbéciles, ou animaux. Ils se nourrissentsubstantiellement, et ignorent à quoi peut servir la caisse d’épargne.Ouvriers nomades, ils changent souvent de fonderie, passent de l’[troup. 387] dans la Corrèze, de la Côte-d’Or dans les Hautes-Alpes, del’Aveyron dans la Meuse. …. Quiconque abeaucoup vu, Doit avoirbeaucoup retenu. La physionomie des mouleurs est empreinte, en effet, de cet air dégagéet intelligent qui distingue les ouvriers des grandes villes. Les joursde travail, ils se contentent d’un bonnet de tricot bleu, d’une blouse,d’un large pantalon, et de souliers de cuir massif ; mais, le dimanche,ils s’habillent avec recherche, revêtent un frac élégant, chaussent desescarpins, se superposent des chapeaux de soie. Il en est jusqu’à trois, que jepourrais citer, qui se permettent de porter des gants. Nous venons d’assister à la fabrication de la fonte ; mais si l’on veutl’affiner, la rendre ductile et tenace, la transformer en fer, on latransporte à la forge. Là, quand le marteleur a préparé les feux, lesforgerons et leurs gars, retroussant les manches de leurs grosseschemises, travaillent le métal sans relâche pendant des heuresentières, se relayant les uns les autres quand leurs forces sont prèsde s’épuiser. Dès que le fer est pris, il faut le retirer des flammesavec de longues tenailles, le porter sur l’enclume, l’exposer aux coupsd’un pesant marteau qu’une chute d’eau met en mouvement, le cinglerjusqu’à ce qu’il soit froid, le replacer dans le foyer étincelant.Est-il un supplice plus terrible que ce métier-là ? Tel quel, le forgeron le trouve sublime. Il l’apprend à ses enfants dèsqu’ils ont atteint l’âge de huit ans, et ne saurait souffrir unapprenti qui ne serait pas fils et petit-fils de forgeron. Ainsi que lemouleur, il erre d’usines en usines, tantôt de son propre mouvement,tantôt congédié par le maître de forges, qui doit l’avertir six moisd’avance. Ses bénéfices sont de 36 francs par mois comme marteleur, de12 francs pour mille kilogrammes comme forgeron, et de 1 franc 25 c. à1 franc 50 c. quand il remplit les fonctions subalternes de gars. Iljouit en outre d’un logement gratuit, à proximité de la forge, où, lessoirs d’hiver, dans les établissements de second ordre, les femmes desouvriers viennent veiller, et mêler leurs chants, leurs rires, leurscaquetages, au bruit du marteau qui tombe, au murmure de l’eau quibouillonne, au craquement du brasier qui pétille. Le forgeron ne place jamais ses économies ; mais sur ses vieux jours ilachète une maison et un terrain. Plus religieux que l’ouvrier desfonderies, il ne manque point la messe du dimanche. Ce jour-là, il serase, se débarbouille, endosse une veste de drap, substitue des bas etdes souliers à ses guêtres de toile blanche et à ses sabots, et sechamarre de bijoux, genre de parure que sa femme et lui affectionnentsingulièrement. Il croit aux revenants, [à la magie], aux remèdesmiraculeux ; il est convaincu que la plupart des marteleurs, si onosait les renvoyer de la forge, la pourraient bouleverser par leurssortiléges. Il évite de se marier pendant le mois de mai, il appréhendeles joueurs de vieille et de musette, qui, dit-il, jettent des sorts et nouent l’aiguillette. On peut révoquer en doute leur pouvoir envoyant l’accroissement indéfini de sa postérité. Saint Éloi, l’orfèvre évêque, est le patron des fondeurs et desforgerons. Le 1er décembre, la noire population porte cérémonieusementun bouquet au propriétaire, ou au régisseur qui le représente, et le pour boire reçu fait en partie les frais d’un banquet de Grands-gousiers, consommé à la suite d’une messe solennelle, oùchacun, à son tour annuel, offre le pain bénit. A côté des ouvriers des fonderies et des forges se montre naturellementcelui qui transporte le minerai et le charbon, le charretier de bâts; physionomie des plus extraordinaires, que fait peu à peu disparaîtrela multiplication des voies de transport. Croirait-on qu’en 1841, dansun pays où chacun adhère à sa fonction comme l’huître au rocher, où lestribus bohémiennes sont pourchassées par la gendarmerie, il existe desmortels qui, pareil au vieux Trappeur, reculant devant la civilisation,hantent la solitude des grands bois, dorment à l’abri des haies, avecles oiseaux du ciel, et vivent presque exclusivement de maraude ? Tels sont cependant les charretiers de bâts, ainsi appelés parce queleurs chevaux ont, au lieu de selle, un bât en bois, doublé decoussinets qui sont grossièrement rembourrés de paille ou de foin. Leharnachement de ces bêtes de somme est complété par une muselière enficelle, que leur maître confectionne lui-même. D’avril en novembre,nos industriels vagabonds parcourent les campagnes, vont offrir leursservices aux maîtres de forges, et entreprennent la conduite du charbonde bois, du minerai, du sable et du charnier. Ils reçoivent 1 fr. 20 c.à 1 fr. 30 c. par banne de six sacs de charbon, formant centquatre-vingt-quatre pieds cubes. Ils s’engagent à transporter le tonneau de minerai de quatorze pieds cubes, moyennant un salaire de 1fr. 50 c. pour chaque lieue et demie. Ils colportent aussi du vin blancdans de grandes outres de forme ovoïde. Ils ont d’ordinaire unadjudant, un serviteur misérable comme eux, qu’ils traitentfraternellement, et auquel ils abandonnent, outre une douzaine defrancs par mois, le produit du travail d’un cheval. Intrépides,sauvages, ne doutant de rien, ne croyant qu’aux meneurs de loups et àde miraculeuses recettes contre la fièvre, les charretiers de bâts sontredoutés des propriétaires, dans les prairies desquels ils fourragentaudacieusement, et regardés comme sorciers par la population descantons ruraux. Si vous les rencontrez dans la campagne, vous lesreconnaîtrez facilement. Leur front est abrité d’un immense chapeauorné de rubans noirs ; une blouse de toile qui leur descend jusqu’auxgenoux cache la noirceur d’une chemise endossée cinq semainesauparavant. Les bas leur sont inconnus ; les semelles de leurssouliers, épaisses de plusieurs millimètres, sont hérissées de clousmonstrueux. Un long fouet en cuir natté, à manche court, est roulé enbandoulière autour de leur corps, et par intervalles, quand les Hu,Dia ! et les Trom dé diou ! s[ont i]nsuffisants, ce redoutableinstrument de supplice s’allonge comme un serpent [s’él]ance, frappe,et revient à sa place. Les rosses étiques, impassibles compagnes du charretier de bâts, nesont pas moins curieuses que lui-même. Il emprunte à un maître de forgegénéreux la somme nécessaire à l’achat de ses chevaux, au nombre dedouze à vingt-quatre. Ces maigres et chétifs animaux sont dressés àcoups redoublés de fouet, de pierres, et de tortillon, morceau debois dur et pointu qui n’est pas moins efficace qu’un éperon d’acier.Celui qui a l’honneur de porter le maître est ordinairement blanc, etse distingue par la sonnette, ou clairon, suspendu à son cou.L’éducation de cette troupe ferait honneur à Franconi ; elle porte sansbroncher de lourdes pochettes (7) ; elle suit d’un pas sûr lessentiers les plus escarpés ; elle obéit au signal du charretier avec ladocilité d’un chien. Chaque cheval sait le nom qu’il a reçu, Trompalou, Cascari, Brisquet, la Moisie, Cabari, et ne prend jamaispour lui l’apostrophe qui ne lui est pas adressée. S’il fléchit, s’ilest sourd aux remontrances, s’il fait mine de renoncer à sa charge, lemaître approche, le châtie en homme qui l’aime tendrement, et montedessus pour compléter la correction. Après avoir déposé son chargementsur la plate-forme du haut fourneau, le charretier de bâts s’enretourne, assis, les jambes pendantes, sur son coursier favori, etmariant ses chants au bruit cadencé des pas de la caravane.  Il avait tant d’oranges, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Il avait tant d’oranges, Que les branches en tourta, la, la , la, Que les branches en tourta (8). Nous les porterons vendre, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Nous les porterons vendre, Au marché qui tiendra, la, la, la, Au marché qui tiendra. Sur son chemin rencontre, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Le fils d’un avocat, la, la, la, Le fils d’un avocat. - Ah ! qu’avez-vous, la belle, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Ah ! qu’avez-vous, la belle, Qu’avez-vous dans vout’ bras ? la, la, la, Qu’avez-vous dans vout’ bras ? - Monsieur, c’est des oranges, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Monsieur, c’est des oranges Que je porte à Gana (9), la, la, la, Que je porte à Gana. - Portez-les chez mon père, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Portez-les chez mon père, Il vous les achètera, la, la, la, Il vous les achètera. La belle fut chez le père, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! La belle fut chez le père. - Que m’apportez-vous là ? la, la, la, Que m’apportez-vous là ? - Monsieur, c’est des oranges, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Monsieur, c’est des oranges, Que je porte à Gana, la, la, la, Que je porte à Gana. - Remportez vos oranges, Hu ! oh ! la ! oh ! lo ! la ! oh ! lo ! Remportez vos oranges, Vout’ panier dans vout’ bras, la, la, la, Pour moi, je n’en veux pas. L’auteur du Chef-d’œuvre d’un inconnu aurait prouvé sans peine quecette chanson égalait les plus beaux poëmes de l’antiquité. Il en eûtfait ressortir le sens caché, il eût développé les intentionsséductrices du fils de l’avocat, sous-entendues par le rimeurpopulaire ; quant à nous, nous ne chercherons point à pallier le peu demérite littéraire de ces simples et naïves paroles. Pour en comprendrele charme, il importe de les mettre en scène, de les environner descirconstances locales qui en rehaussent l’effet. L’air en estmerveilleusement approprié au piétinement des chevaux ; et, vers latombée du jour, dans un chemin bordé de sablonnières rouges et deschênes verts, cet air, répercuté par les échos, accompagné du tintementdu clairon, a des accents mélancoliques qui s’harmonisent avec lesilence mélodieux du soir. La nuit descend ; la lune sème ses paillettes sur les feuillesondoyantes ; où coucheront nos voyageurs ? pas une branche de pin nesignale la porte hospitalière d’un cabaret ; pas une cheminée ne fume àl’horizon. Mais le charretier de bâts n’est jamais embarrassé detrouver un gîte. Voici une prairie ; l’herbe y est touffue ; le trèfleet la luzerne y répandent leurs fraîches senteurs. A quiappartient-elle ? peu importe. Si elle dépend du domaine de quelquepropriétaire barbare envers les malheureux en général, et lescharretiers de bâts en particulier, tant mieux ! l’heure de lavengeance a sonné. Les chevaux démuselés sont lâchés dans le pré. Lecharretier de bâts s’adosse à une haie, s’enveloppe de son amplelimousine, se coiffe d’un bonnet de laine, prend un sac de charbon pouroreiller, et s’endort. Si des gardes arrivent, il a pour les entendrela finesse d’ouïe d’un sauvage ; il se lève, saute sur sa monture, faittinter le clairon. Il siffle, il appelle, « Ohé ! Cascari, Brisquet,l’Endormi ! en route ! trom dé Diou ! » les chevaux accourent descoins les plus reculés de la prairie, escaladent les haies,sautent les fossés, gravissent les côtes, et disparaissent aux yeux desgardes étonnés. Quand on parvient à s’emparer du maraudeur, on lui fait payer uneamende de quatre à cinq francs par cheval, retenue sur ce que luidoivent les maîtres de forges voisins. Un charretier de bâts, pris en flagrant délit de campement dans uneprairie, comparaissait devant un propriétaire clément ; qui leur dit : « Je sais que les gens de ton espèce jurent beaucoup, je te fais grâcesi tu m’inventes un nouveau juron. - Attendez, monsieur, dit le charretier : que le diable vous fricasseles foies ! que le diable vous tortille les boyaux autour d’un dévidoir! je vous en trouverai bien un. - Je me contente de ceux-ci, » reprit le bourgeois. Malgré l’habitude enracinée d’alimenter leurs bêtes de somme aux dépensd’autrui, les charretiers de bâts ne volent jamais. On n’a pointd’exemples d’assassinat commis par eux ; on n’a pas à craindre de lesrencontrer dans les bois, et le voyageur égaré trouve en eux des guidesfidèles. Arabes par leurs mœurs, les charretiers de bâts le sont encore par leursobriété. Du pain noir, enserré dans un sac de toile qu’ils attachentau bât de leur cheval, l’eau clair des ruisseaux ou le liquide vaseuxdes mares, voilà leurs aliments et leur boisson. Ce n’est que ledimanche et les jours de paye qu’ils se permettent de longues orgies,entremêlées de coups de poing et de coups de bouteille. Ces hommes ont horreur de coucher dans un lit, et ceux auxquels ilprend fantaisie de se faire manœuvres ne tardent pas à retourner à leurvie nomade. Ils ont toutefois, dans un coin du globe, un sale etmisérable logis, où ils ne s’arrêtent que pour battre leur femme, etaugmenter d’une unité le nombre de leurs rejetons. Ceux-ci, dès l’âgede huit ans, suivent leur père dans ses excursions, et, quand ils sontgrands, ils héritent du fonds de commerce, de la sauvagerie, et de labrutalité paternelle. On évite d’employer le charretier de bâts dans tous les pays où leschemins sont praticables aux voitures. C’est une réforme profitable,mais une plus urgente peut-être serait l’amélioration du sort desouvriers du fer. Aucune classe de travailleurs n’est plus essentielle àla prospérité commune ; aucune n’est plus étrangère au bien-être.Quelle existence sombre, monotone, pénible, loin de tous plaisirs, detoutes jouissances, de tout développement intellectuel, au fond desbois, sous des voûtes enfumées, à la lueur des métaux brûlants, dansune atmosphère qui dessèche et qui tue ! Quel que soit l’endurcissementproduit par l’habitude, la condition des ouvriers des fonderies et desforges n’est-elle pas une damnation anticipée ? N’est-on pas tenté deplaindre dans leur misère, d’admirer dans leur résignation, ces pariasindustriels, dont les travaux, plus que jamais indispensables à l’étatde notre société, sont une des principales sources de la richessenationale ? Émile DE LABÉDOLLIERRE. NOTES : (1) Carbonate de chaux, qu’on met fondre avec le minerai. Il en séparetoutes les matières étrangères, et, par sa pesanteur spécifique, lesentraîne à la surface. L’étymologie de ce mot est peut-être l’allemand kalk stein (pierre àchaux). (2) Espèce de vans. (3) Ces proportions varient suivant les théories des régisseurs et laqualité respective des matières. Nous n’avons pas au reste laprétention de donner un traité exprofesso sur la fonte ; nousvoulons seulement indiquer les opérations les plus usuelles. (4) Long prisme triangulaire de métal. Les barres de fonte de petitedimension se nomment boustats. (5) Vaisseaux de fonte. (6) Attacher avec des chevilles de fer plates. (7) Sacs de toile d’un pied cube trois quarts, contenant le minerai. (8) En tordaient. (9) Ce nom de village, les oranges dont il est question, et quelquesterminaisons, attestent l’origine méridionale de cette chanson. |