Corps

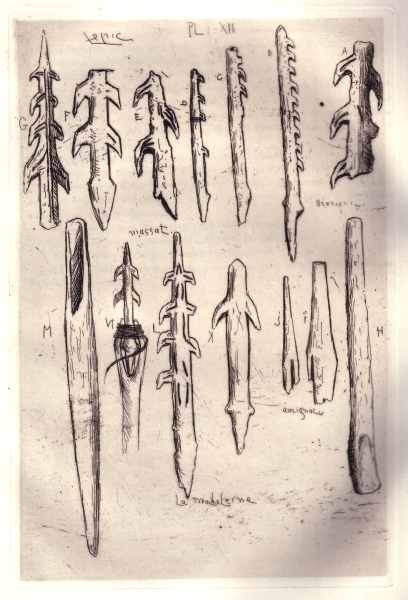

| LEPIC,Vicomte Ludovic Napoléon (1839-1890) : LesArmes et les outils préhistoriques reconstitués: texte et gravures.- Paris : C. Reinwald et Cie,1872.- 58 p.– [24] f. de pl. ; 35 cm. PLANCHEXII. : HARPONS.  Après les modèlesde flèches en silex ou en pierre doivent venir les formes ditesharpons, faites en os et en bois de renne ; le type est engénéral uniforme, ne variant que suivant la fantaisie.Ces flèches se divisent en deux sortes : celles qui n'ont qu'unrang de barbelure et celles qui en ont deux. Dans quelques-unes on voitdes rainures destinées sans doute à contenir quelquessucs vénéneux, propre à hâter la mort. Onn'a qu'à voir le musée ethnographique de Saint-Germainpour comprendre comment s'emmanchaient ces pointes ; elles formaientpresque toujours l'extrémité d'une tigetrès-longue, qui, lancée par un arc, devaient avoir uneportée et une force très-grandes. Les figures A et B sont de types Bruniquel. C, D, E et F [et G ?] proviennent de Massat (Ariège). H est une pointe de flèche de même provenance ; elleest en os, et sa base est taillée en biseau. I et J sont deux pointes de flèches en os, du type ditd'Aurignac, à base fendue ; dans ce modèle, cen'était pas la flèche qui entrait dans le bois,c'était le bois taillé en biseau quipénétrait dans la flèche, avec un lienextérieur consolidant le tout. K et L sont deux harpons de la Madelaine (Dordogne) ; l'un, lafigure K, a été brisé, et affutéaprès pour pouvoir resservir. M est une cuiller en os de renne, provenant de Langerie basse, etservant à sortir la moelle des os que l'on fendait. La figure N montre comment on attachait ces sortes de harpons.Dans un bois fendu et évidé carrément, onintroduisait le bas de la flèche jusqu'au-dessus de l'anneau,puis avec un tendon on serrait les deux bords de façon que ledard ne pût s'échapper. |