Corps

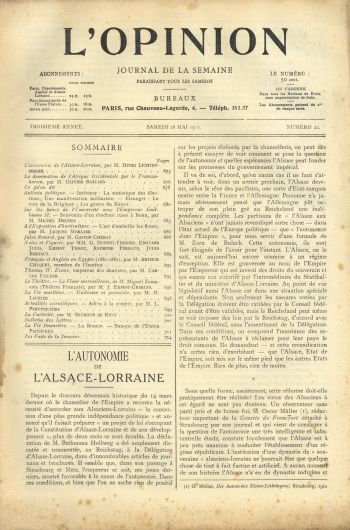

| LICHTENBERGER, Henri(1864-1941) : L'Autonomie del'Alsace-Lorraine (1910). Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (24.I.2015) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire (Bm Lisieux:n.c) du n° 22 du samedi 28 mai 1910 deL'Opinion, journal de la semaine. L'Autonomie del'Alsace-Lorraine par Henri Lichtenberger ~ * ~ Depuis le discours désormaishistorique du 14 mars dernier où le chancelier de l'Empire a reconnu lanécessité d'accorder aux Alsaciens-Lorrains « la concession d'uneplus grande indépendance politique » et annoncé qu'il faisait préparer« un projet de loi s'occupant de la Constitution d'Alsace-Lorraine etde son développement », plus de deux mois se sont écoulés. Ladéclaration de M. Bethmann Hollweg a été amplement discutée etcommentée, au Reichstag, à la Délégation d'Alsace-Lorraine, dansd'innombrables articles de journaux et brochures. Il semble que, dansson passage à Strasbourg et Metz, l'empereur se soit, ces joursderniers, montré favorable à la cause de l'autonomie. Dans cesconditions, et bien que l'on ne sache rien de positif sur les projets élaborés par la chancellerie, on peut dès à présentessayer de voir comment se pose la question de l'autonomie et quellesespérances l'Alsace peut fonder sur les promesses du gouvernementimpérial. Depuis le discours désormaishistorique du 14 mars dernier où le chancelier de l'Empire a reconnu lanécessité d'accorder aux Alsaciens-Lorrains « la concession d'uneplus grande indépendance politique » et annoncé qu'il faisait préparer« un projet de loi s'occupant de la Constitution d'Alsace-Lorraine etde son développement », plus de deux mois se sont écoulés. Ladéclaration de M. Bethmann Hollweg a été amplement discutée etcommentée, au Reichstag, à la Délégation d'Alsace-Lorraine, dansd'innombrables articles de journaux et brochures. Il semble que, dansson passage à Strasbourg et Metz, l'empereur se soit, ces joursderniers, montré favorable à la cause de l'autonomie. Dans cesconditions, et bien que l'on ne sache rien de positif sur les projets élaborés par la chancellerie, on peut dès à présentessayer de voir comment se pose la question de l'autonomie et quellesespérances l'Alsace peut fonder sur les promesses du gouvernementimpérial.Il va de soi, d'abord, qu'en aucun cas il ne faut s'attendre à voir,dans un avenir prochain, l'Alsace devenir, selon le rêve despacifistes, une sorte d'Etat-tampon neutre entre la France etl'Allemagne. Personne n'a jamais sérieusement pensé que l'Allemagnepût octroyer de son plein gré au Reichsland une indépendancecomplète. Les partisans de « l'Alsace aux Alsaciens. » n'ont jajnaisrevendiqué autre chose — dans l'état actuel de l'Europe politique —que « l'autonomie dans l'Empire », pour nous servir d'une formule de M.Zorn de Bulach. Cette autonomie, ils sont fort éloignés de l'avoir pourl'instant. L'Alsace, on le sait, est aujourd'hui encore soumise à unrégime d'exception. Elle est gouvernée au nom de l'Empire parl'Empereur qui est investi des droits du souverain et qui exerce sonautorité par l'intermédiaire du Statthalter et du ministèred'Alsace-Lorraine. Au point de vue législatif aussi l'Alsace est dansune situation spéciale et dépendante. Non seulement les mesures votéespar la Délégation doivent être ratifiées par le Conseil fédéral avantd'être valables, mais le Reichsland peut même se voir imposer des loispar le Reichstag, d'accord avec le Conseil fédéral, sans l'assentimentde la Délégation. Dans ces conditions, on comprend l'insistance desreprésentants de l'Alsace à réclamer pour leur pays le droit commun.Ils demandent — et cette revendication n'a certes rien d'exorbitant —que l'Alsace, Etat de l'Empire, soit mis sur le même pied que lesautres Etats de l'Empire. Rien de plus, rien de moins. Sous quelle forme, maintenant, cette réforme doit-elle pratiquementêtre réalisée ? Les voeux des Alsaciens à cet égard ne sont pas douteux.Un observateur sans parti pris et de bonne foi, M. Oscar Müller (1),rédacteur important de la Gazette de Francfort détaché à Strasbourgpar son journal et qui vient de consacrer à la question de l'autonomieune très intelligente et substantielle étude, constate loyalement quel'Alsace est à peu près unanime à souhaiter l'établissement d'unrégime républicain. L'institution d'une dynastie de « souverains »alsaciens-lorrains ne pourrait être que quelque chose de tout à faitfactice et artificiel. A aucun moment de son histoire l'Alsace n'a eude dynastie indigène et jamais non plus elle n'a eu le temps de s'attacher bien solidement auxdynasties étrangères qui y ont régné. Il y a peu de chances pour quedans une terre de cette nature le sentiment monarchique pousse jamaisdes racines bien vivaces. L'idée de faire du Reichsland une prébende àl'usage des princes de la famille impériale, aussitôt qu'elle a étémise en circulation, a rencontré l'opposition la plus décidée soit dansla presse alsacienne, soit à la Délégation. Elle paraît d'ailleurs dèsà présent condamnée, l'Empereur Guillaume II s'étant, dit-on, déclaréopposé soit à la création d'une dynastie nouvelle, soit à celle d'unstatthaltérat héréditaire. Quoi qu'il en soit, du reste, la solutionqui répondrait aux aspirations du pays, c'est la création d'uneRépublique d'Alsace-Lorraine régie par un Parlement nommé au suffragedirect, universel et secret, gouvernée par un ministère responsabledevant le Parlement, représentée au Conseil fédéral par des déléguésrecevant leurs instructions du Parlement. Ce serait là la réparationde « l'injustice commise depuis trente ans envers l'Alsace-Lorraine», comme disait M. Preiss à la Délégation : les Alsaciens seraientenfin mis à même d'organiser leurs « home » conformément à leurcaractère et à leurs traditions. Une constitution républicaine seraitacceptée avec joie par la presque unanimité du pays. Si néanmoins il ya aujourd'hui quelques « monarchistes » alsaciens, M. Millier reconnaîtqu'ils le sont uniquement pour des raisons de tactique politique etparce qu'ils croient qu'on n'obtiendra qu'à ce prix de l'Allemagne laconcession de l'autonomie. Or on ne voit pas, évidemment, pourquoi, en principe tout au moins, iln'y aurait pas de place pour une République d'Alsace au sein de laFédération d'Etats qui constituent l'Empire allemand. Il est doncpossible — et nous le souhaitons — que l'Empire étonne l'Alsace et lemonde par son libéralisme et institue dans le Reichsland le self-government sous sa forme la plus complète. Mais je ne crois pasfaire preuve d'un scepticisme exagéré en disant que cette magnanimitéest, pour l'instant, tout à fait invraisemblable. Le projet duchancelier pourra supprimer l'ingérence du Conseil fédéral et duReichstag dans la législation particulière de l'Alsace-Lorraine ; ilpourra faire de la Délégation un véritable Parlement, reviser lestatut électoral actuellement en vigueur et instituer en Alsace lesuffrage universel, direct et secret ; peut-être même organisera-t-ilsous une forme ou sous une autre la représentation de l'Alsace auConseil fédéral. Toutes ces concessions sont en un certain sens «inoffensives ». L'Allemagne peut les faire — elle pouvait les fairedepuis longtemps — sans ébranler la solidité cle sa domination sur lespays annexés. Tant qu'il y aura en Alsace un pouvoir « souverain »exercé par l'Empereur ou par son représentant direct et tant que lesministres alsaciens seront responsables devant le souverain et nondevant le Parlement, tant que les lois ne seront pas votées par leParlement seul, mais devront résulter de l'accord du Parlement et dusouverain, il est clair que l'Allemagne conservera en fait la hautemain sur les affaires de l'Alsace. Elle restera maîtresse de gouvernerle pays à sa guise, comme elle l'a fait jusqu'à présent, à l'aide defonctionnaires étrangers au pays, de perpétuer en Alsace la dominationde cette bureaucratie étrangère, d'empêcher toute mesure législativequi lui déplairait. L'Allemagne, — ou pour mieux dire la Prusse —va-t-elle se dépouiller volontairement de cette prérogative?Fera-t-elle bénévolement abandon de ce droit souverain qu'elle détientà l'heure présente? Consentira-t-elle à installer de gaîté de cœur enAlsace le régime parlementaire tel qu'on le pratique en France ou enAngleterre, ce régime qu'elle réprouve en principe et qu'elle atoujours refusé à ses propres sujets ? Il faudrait une bien forte dosed'idéalisme politique pour conserver à cet égard la plus légèreillusion. Au reste, sur ce point aussi, il semble que Guillaume II aitexprimé son opinion personnelle : il restera souverain direct del'Alsace. Mais dans ces conditions qu'y aura-t-il de changé, au pays annexé, parl'octroi de l'autonomie, et qu'est-ce que l'Alsace pourra bien gagner àce changement ? Nul ne peut le dire pour l'instant. Tout dépend, non seulement desconcessions théoriques auxquelles se résoudra l'Allemagne, mais aussiet surtout de l'usage qu'elle fera de ce droit souverain qu'elleréserve à l'Empereur. Or ceci, l'expérience seule peut nousl'apprendre. L'autonomie accordée peut être réelle ou complètementillusoire. Dans ces conditions, on comprend que l'opinion alsacienne semontre, au fond, assez sceptique. M. Blumenthal déclarait l'autre jourà la Délégation que les Alsaciens-Lorrains n'ont aucune raison de seconfondre en remerciements pour une chose qu'ils ne connaissent pas.Certains redoutent même quelque surprise, un escamotage qui risqueraitd'aggraver la situation de l'Alsace et adjurent leurs compatriotes dese montrer fort prudents et de repousser toute proposition quiengagerait l'avenir en instituant un insuffisant à peu près. Pourtant la déclaration de M. Bethmann-Hollweg et l'annonce d'uneréforme de la Constitution ont été accueillies avec une joie trèssincère par tous les Alsaciens sans distinction d'opinion. Et cela pourdes raisons que l'on discerne aisément. Elle est d'abord pour eux, entout état de cause, une satisfaction morale. M. Zorn de Bulachdéclarait il n'y a pas bien longtemps à la Délégation : « L'Empire nevous doit rien ». Le» Alsaciens constatent avec plaisir que lechancelier, en exprimant ses regrets de ce que la situation soit restéestationnaire depuis trente ans dans les pays annexés, ait désavoué lelangage du premier ministre d'Alsace-Lorraine et reconnu la nécessitéurgente de réformer l'état de choses actuel. Puis ils estiment que l'onpeut, en réservant les questions difficiles qui risqueraient decompromettre l'avenir de la réforme ou d'engager dangereusementl'avenir, faire dès à présent quelques pas en avant sur la voie quimènera un jour à l'autonomie véritable et obtenir par exemple pourl'Alsace un Parlement complet reposant sur une base électorale aussilarge que possible, ne dépendant plus de Berlin et capable de prendre,d'accord avec le seul détenteur du pouvoir souverain, des décisionssans appel. Enfin, ils espèrent que, cette première étape une foisfranchie, les questions subsidiaires de la représentation au Conseilfédéral et de l'exercice du pouvoir souverain pourront être utilementposées et qu'elles recevront, dans un avenir plus ou moins rapproché,une solution rationnelle. Ils ne s'abandonnent d'ailleurs à aucune illusion optimiste et saventfort bien que la constitution annoncée ne saurait leur apporter tout desuite la réalisation intégrale de leurs programme d'autonomie. Tantqu'il subsistera en face du Parlement alsacien un pouvoir souverain «étranger » capable de faire échec à la volonté du peuple, le blocalsacien-lorrain restera sur ses gardes et prêt à reprendre lalutte. Les partisans de « l'Alsace aux Alsaciens » ne sont pas desdoctrinaires que des satisfactions de pure forme pourraient abuser et qui secontenteraient d'une autonomie de façade. Ils poursuivent un buttrès concret et pratique. Ils prétendent gérer eux-mêmes les intérêtsmatériels de l'Alsace au lieu de voir le pays régi d'en haut par uneoligarchie de fonctionnaires immigrés ; ils entendent sauvegarderl'individualité propre de l'Alsace et notamment ses traditions deculture française qu'ils regardent comme un de ses biens les plusprécieux ; ils ne veulent plus être soumis à la férule despangermanistes. Si le pouvoir souverain se met en travers de leursaspirations, s'il poursuit les errements du régime actuel, s'ilprétend faire échec à la volonté du Parlement, il y a tout à parierqu'ils n'hésiteront pas un seul instant à livrer bataille à ungouvernement soi-disant « alsacien » avec la même opiniâtreté et lamême énergie qu'ils ont déployée contre l'oppression « allemande ». Seulement — et c'est là un point qui peut avoir son importance — dansun conflit qui s'engagerait de la sorte, la situation desAlsaciens-Lorrains serait plus favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui.Ils auraient des chances de trouver en Allemagne même des appuis plusnombreux que par le passé. Le jour où la question d'Alsace, au lieu dese poser comme la lutte des annexés contre le vainqueur, viendrait àprendre la forme d'un conflit entre le gouvernement et lareprésentation populaire — ce jour-là, la cause de l'Alsacedeviendrait la cause de toute l'Allemagne libérale. Depuis longtempsles Alsaciens ont rencontré çà et là des sympathies chez lessocialistes et chez certains progressistes allemands. Mais combien cessympathies deviendraient plus vivaces et plus efficaces dès l'instantoù les Alsaciens lutteraient pour faire respecter les décisions de leurParlement ! Du coup, ils auraient pour alliés tous les adversaires dubloc « bleu et noir », de cette coalition des conservateurs et ducentre dont la domination soulève aujourd'hui un tel mécontentementdans toute l'Allemagne libérale. Et il apparaîtrait clairement que laquestion d'Alsace n'est pas seulement la résultante d'un conflit entredeux nations rivales, mais qu'elle peut aussi être envisagée comme unépisode de la lutte séculaire qui se poursuit entre l'espritdémocratique « latin » et le féodalisme conservateur prusso-slave. LesAlsaciens associent aujourd'hui dans un même culte le souvenirfrançais et l'idée démocratique. Lorsqu'ils luttent contre lagermanisation, disons plus exactement contre la prussification — car88 % des immigrés allemands en Alsace sont des Prussiens et apportenten Alsace leur mentalité prussienne, conservatrice et féodale — ilsn'ont plus le sentiment, déprimant à la longue, de défendre endésespérés la cause d'un petit peuple de deux millions d'habitantsécrasés par un énorme empire de soixante millions d'âmes, et qui doitfatalement succomber dans cette lutte inégale. Ils ont conscienced'être les représentants d'une culture, d'un idéal éternellementhumain, qui n'est pas exclusivement français (nous ne revendiquons pasle monopole du sentiment démocratique), mais que la France républicainereconnaît à coup sûr comme sien. Et ils ont foi dans le triomphe de cetidéal. Ils sont profondément convaincus que par sa valeur absolue, parsa puissance de diffusion, par ses chances d'avenir il l'emporte surle principe qui domine aujourd'hui la mentalité prussienne. Ilsconstatent qu'en Allemagne même où, après l'avortement du mouvement de1848-1849 et les succès éclatants de la politique bismarckienne, lamentalité prussienne avait acquis ; une écrasante prépondérance, onvoit se développer aujourd'hui une opposition toujours plus décidée,plus réfléchie, plus consciente, plus fortement organisée au féodalismeconservateur et clérical. Ils notent avec satisfaction que des voixcommencent à s'élever en leur faveur parmi les libéraux allemandes :hier, celle du professeur Wittich, aujourd'hui celle de M. OscarMüller. Et ils comptent ainsi que les progrès de l'esprit démocratiqueen Allemagne entraîneront peu à peu le triomphe de leurs justesrevendications. De là, la confiance qui les anime, leur certitude devaincre, leur résolution d'aller jusqu'au bout dans la réalisation deleur programme, de conquérir morceau par morceau, à force de ténacitéet de constance, cette autonomie réelle et sincère qu'ils veulent — etqu'ils auront. Ce qu'on leur offrira demain, ils l'accepteront commeun acompte sur leur dû. Après quoi ils réclameront le reste sansaccepter de marchandage ni de compromis. On ne les « usera » pas. Ilsne sont pas pressés d'en finir. Ils ont l'avenir. Ils sont sûrs que letemps combat pour eux, non pour leurs adversaires... On voit donc avec quels sentiments l'opinion française doit accueillirles événements qui se préparent en ce moment en Alsace. Je n'ai pasbesoin d'insister sur ce qu'a de « relatif » la satisfaction que peutcauser, en Alsace comme en France, l'octroi de l'autonomie. Tout lemonde sent bien qu'il n'apporte pas la réparation du fait de 1871, lasolution définitive de la « question d'Alsace », qu'il ne saurait êtrequestion, pour nous, de passer l'éponge sur le passé et de tendredésormais sans arrière-pensée la main à l'Allemagne. Dans l'étatactuel des faits, dans l'état actuel de la conscience des nationscivilisées tout rapprochement intime de la France et de l'Allemagne estimpossible : il resterait impossible même si, demain, l'Allemagneaccordait à l'Alsace l'autonomie très relative qu'elle peut espérer.Mais cette situation une fois constatée, rien ne nous empêche de nousréjouir sincèrement de tout ce qui peut diminuer la tensioninévitable, et en particulier de ce qui peut atténuer, pour nosprovinces perdues, les conséquences douloureuses de l'annexion. Et dansces conditions nous applaudirons aussi sans aucune arrière-pensée àtous les progrès qu'elles feront sur la voie de l'autonomie. Il seraitde notre part singulièrement mesquin et puéril de regretter que ladomination allemande se fît moins lourde sur les Alsaciens, ou de nousimaginer que, sitôt émancipés, ils s'empresseraient de nous tourner ledos pour se jeter dans les bras de leurs maîtres ! Il n'est pas besoinque l'Alsace soit maltraitée et opprimée pour qu'elle se souvienne deson passé et conserve son patrimoine de culture française. L'Alsaceautonome restera consciente des affinités profondes qui l'unissent ànous ; elle pourra plus, efficacement travailler à garder intacte lapersonnalité qu'elle s'est librement donnée et qu'elle a sivaillamment maintenue jusqu'à présent contre toutes les tentatives degermanisation. En attendant, elle agit, dans le corps germanique, commeun ferment de libéralisme et contribue à renforcer les énergies quiamèneront peut-être quelque jour, chez nos voisins, une évolution dansle sens de la démocratie. C'est donc avec une entière sympathie quenous suivrons la lutte de l'Alsace-Lorraine pour l'autonomie. Et noussommes prêts à saluer comme un progrès vers la justice et la paix toutce qui la rapprochera du but où tendront ses légitimes efforts. HENRI LICHTENBERGER. (1) O. Müller, Die Autonomie Elsass-Lothringens, Strasbourg, 1910 |