Corps

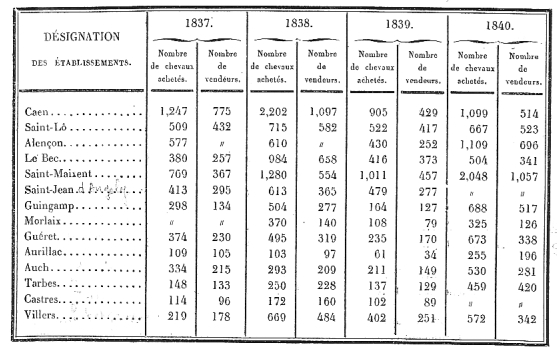

| [Ministère de la Guerre. Commissionspéciale des Remontes].- Rapportsur les remontes de l'armée par Monsieur leLieutenant général marquis d'Oudinot, rapporteurde la Commissionspéciale des remontes : 18 mars 1842.- Paris :Imprimerie royale, 1842.- 19 p. ; 29,5 cm. Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (30.XI.2005) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaired'une collection particulière. RAPPORT SUR LES REMONTES DEL’ARMÉE PAR LA COMMISSION SPÉCIALE DES REMONTES 18 MARS 1842 ~*~ RAPPORT A M. LE MARÉCHAL PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA GUERRE. Paris, le 18 Mars 1842. MONSIEUR LE MARÉCHAL, Pénétré de lanécessité d’assurer, en tout temps, debonnes remontes indigènes à nos corps de troupesà cheval, résolu de ne rien négligerpour affranchir le pays du tribut que nous payons si souventà nos voisins, par l’importation de chevauxétrangers en France, vous avez adopté, depuisquinze mois, des dispositions qui ont une grande importance : elles nepeuvent être trop connues. Pour en apprécier laportée et les conséquences, il faut les envisagerdans leur ensemble. Une question aussi complexe exige que rien ne soit laissédans le doute, dans l’obscurité. Le ministre estseul responsable de ses actes ; mais la Commission spécialedes remontes, instituée à la fin de 1840, acontracté envers vous, Monsieur le Maréchal, uneresponsabilité qu’elle ne veut pasdécliner (1). C’est pour elle un devoir de remettre sous vos yeux lesmotifs qui ont déterminé ses propositions. La lettre de convocation adressée à ses membresportait : « L’appel que je fais auxlumières et à la longue expérience deschefs militaires doit avoir pour résultat la proposition desmoyens propres à mettre un terme àl’affaiblissement de la cavalerie, et à lui fairereprendre, avec son ancien éclat, toutel’importance qu’elle doit avoir dansl’organisation des forces militaires du pays. La Commission a pour mission de s’occuper desaméliorations à apporter dans le service desremontes, en prenant pour point de départl’ordonnance du 11 avril 1831. » L’industrie chevaline se lie à tous lesintérêts publics ; sa situation méritedonc un examen sérieux. Un retour vers le passénous aidera à mieux l’étudier. LaCommission prie Votre Excellence de lui permettre de faireprécéder le compte rendu de ses travaux, dequelques considérations générales. Jusqu’au règne de Louis XIII, la haute noblesseavait des haras nombreux, et la France était riche enchevaux de toute espèce. Quand les grandes existences féodales, si favorablesà l’élève du cheval, furentdétruites, ce fut une nécessité pourle pouvoir royal d’encourager directement la production. Ilne devait pas laisser périr un des plus puissantséléments d’indépendance etde gloire. Les longues guerres de Louis XIV occasionnèrentune exportation de plus de 100 millions de numéraire, pourl’achat de 500,000 chevaux étrangers. Il fallaitse soustraire à un tribut si funeste. En 1665, des mesuresfurent prises pour accroître et améliorer lesraces chevalines. C’était le prélude del’institution des haras. Colbert les créa en 1683.Le marquis de Seignelay lui succéda, et après luile marquis de Louvois, ministre de la guerre, les fit parvenir, en1690, au plus haut degré de prospéritéqu’ils aient atteint. Le nombre des cavales susceptiblesd’être bonnespoulinièress’élevait alors à plus de 200,000.Leurs produits étaient achetés, dans le jeuneâge, par les corps de cavalerie, etpréparés graduellement au régimemilitaire. Cette prospérité fut de trop courtedurée ; l’administration des haras ne sut procurerque de faibles ressources à l’armée :notre cavalerie, il faut le reconnaître, ne jouaqu’un rôle secondaire dans la guerre de sept ans.La lenteur de ses mouvements attestait qu’ellen’était pas montée convenablement pouracquérir la mobilité qui distingue toute bonnecavalerie. Il fut évident alors que les haras seraientimpuissants à satisfaire aux besoins des corps de troupesà cheval, aussi longtemps que cette administration resteraitétrangère aux intérêtsmilitaires. Sa direction fut confiée au duc de Choiseul,ministre de la guerre, qui créa, dans le mêmetemps, quatre grandes écoles de cavalerie. Cet hommed’État savait bien qu’un puissant moyende perfectionner nos races, c’étaitd’inspirer le goût du cheval, derépandre les connaissances hippiques ; il savait bien que lamultiplication et l’amélioration du cheval deguerre ont une intime connexité avec son bon emploi. Sous l’influence du département de la guerre, lesharas eurent encore une lueur de prospérité ;elle disparut dès que le chef del’armée n’eut plus d’actiondirecte sur leur administration. Bourgelat, en 1770 (2), Bohan, en1781, et Préseau de Dompierre, en 1788, se plaignaientamèrement du dépérissement de nosraces chevalines, et notamment de la pénurie des chevaux deguerre. « Les haras, disait ce dernier écrivaindans son traité remarquable surl’éducation du cheval en Europe, ne sontcomposés que de parties isolées etdécousues. Leurs vices intérieurs et leurinsouciance sont la cause de l’espèced’apathie de la nation pour le plus précieux desanimaux, pour le cheval. » Selon lui, uneréorganisation complète des haras pouvait seulemettre un terme à cet état de choses, quiimposait à la France l’obligationd’acheter annuellement 13,000 chevaux àl’étranger (3). Il demandait, comme une garantieindispensable de succès, que les divers emplois fussentconfiés à des officiers de troupes àcheval : cette réforme était biendésirable. L’incapacité du personnel aété mise dans tout son jour par un de nos pluscélèbres hippiatres ; elle est, selon lui, unedes principales causes auxquelles il faut attribuer, en 1790, laréaction qui entraîna la suppression totale desharas. « Que pouvait-on attendre,s’écrie Huzard père (4),d’une administration composée de grands seigneurset de protégés incapables et dilapidateurs,menée et dirigée par des subalternesintéressés et non moins ignorants ! Cetteadministration dévorante et vexatoire gênaitpartout l’industrie et le commerce, en soumettant lecultivateur aux caprices et à la cupiditéd’une foule de sous-ordres, toujoursprotégés, et contre lesquels, dèslors, toute réclamation devenait inutile….. Despersonnes très-versées dans cette partie,convaincues des abus sans nombre du système dominant, eninvoquaient depuis longtemps la réforme, maisinutilement….. Les meilleures vues en ce genrepouvaient-elles se réaliser, lorsque ceux qui profitaientdes abus avaient en même temps le pouvoir de lesperpétuer, et opposaient toujours une résistanceinsurmontable à une amélioration sidésirée et si nécessaire. » On vient de voir comment fut détruite cette institution, quicomptait plus d’un siècle d’existence,et dont cependant les racines n’avaient pupénétrer dans le sol. L’imminence de la guerre nous força de passer desmarchés considérables, en 1792 et 1793, pourl’achat de chevaux allemands. Bientôt cetteressource même nous fut interdite, et on eut recours auxréquisitions ; elles vinrent encore affaiblir la populationchevaline : elles jetèrent l’inquiétudeet le découragement chez les cultivateurs ; on enlevaitjusqu’aux étalons, aux jeunespoulinières et aux poulains, et les chosesarrivèrent à ce point que, pouréchapper au fléau des réquisitions,les propriétaires et cultivateurs étaiententraînés à n’avoir dansleurs écuries que des chevaux défectueux,incapables de faire le service des armées. D’unautre côté, la division despropriétés rendait plus difficilel’élève du cheval : toutes les sourcesde la reproduction semblaient taries. La gravité de cette situation excitait, au plus hautdegré, la sollicitude de Napoléon : il avaitconstitué à Versailles une écoled’instruction pour les troupes à cheval ; ilréorganisa les haras en 1806. Ce fut surtout lanécessité d’assurer les remontes de sacavalerie qui lui inspira cette pensée ; cardéjà la multiplicité des routes et desmoyens de communication avait augmenté le nombre des chevauxde trait et des chevaux propres à l’agriculture etaux services publics. Par suite du décret du 4 juillet 1806,les fonctionnaires de l’administration des haras devaientêtre de préférence choisis parmi lesmilitaires retirés qui, ayant servi dans les troupesà cheval, se trouveraient avoir les connaissances requises :c’est infailliblement parmi les officiers enactivité de service que le choix en eûtété fait, si des guerres continuellesn’avaient retenu sous les drapeaux tout ce quiétait en état de porter les armes. La marche de l’administration des haras fut, dèsl’origine, incertaine ; les méthodesn’étaient point fixées ; le savoir etl’expérience manquaient à la plupartdes fonctionnaires et employés. Le temps fitdéfaut à la plupart des fonctionnaires etemployés. Le temps fit défaut àNapoléon pour asseoir sur des bases solides une institutiondont il ne put guère que déposer le germe. Aussi,pendant la durée de l’Empire, les haras nevinrent-ils que faiblement en aide au pays ; ils furent presquestériles pour l’armée. Cependant, une consommation incessante avait augmenté laproduction des chevaux de troupe : l’activité desdivers services publics, notamment des postes et des diligences, avaitamélioré sensiblement parmi nous cetteespèce de chevaux, qui se perfectionne chaque jour encore,et qui est pour nos voisins un objet d’envie. Enfin,empressons-nous de le déclarer, les campagnes de laRépublique et de l’Empire ont constatéque les chevaux français résistaient beaucoupmieux aux fatigues que ceux de toute autre contrée. Mais nos pertes étaient immenses. Sur 100,000 chevauxenviron qui franchirent le Niémen, en 1812, 5,000à peine le repassèrent. La fortune des armes estinconstante, et les pays dont les ressources avaient pendant longtempsalimenté nos troupes à chevaldésertèrent notre alliance. La cavalerie nes’improvise pas ; sa faiblesse numérique, en 1813,se fit cruellement sentir ; aussi Napoléons’écriait-il, après lesjournées de Lutzen et de Bautzen : Si j’avais eude la cavalerie, j’aurais reconquis l’Europe ! En 1815, il semblait que la paix dût enfin nous replacer dansdes conditions satisfaisantes. On devait s’attendrequ’un pays situé sous une belletempérature, et dont le sol est si fertile, qu’unpays disposé à faire tous les sacrificesnécessaires pour obtenir les chevaux reconnus indispensablesà ses besoins, se verrait enfin doté de ceprécieux élément de richesse et degrandeur. Vaine espérance ! A l’exception del’espèce de chevaux que l’industrie etle commerce ont dû se créer, les racesfrançaises sont restées stationnaires ; et resterstationnaire, quand toutes les puissances qui nous entourent sont enprogrès, n’est-ce pasdécroître, n’est-ce pasrétrograder ? Oui ; c’est à cerésultat que nous sommes arrivés,après trente-six ans d’essais et 80 millionsd’allocations au budget des haras. S’il faut enaccuser, en grande partie, la variabilité des doctrines etl’instabilité du personnel, reconnaissons,toutefois, que les haras avaient de sérieux obstaclesà vaincre ; mais plus les difficultésétaient grandes, plus les efforts devaient êtrepersévérants et énergiques. De salutaires avertissements avaient étédéjà donnés au pays ; mais derécents événements sont venusrévéler tout le danger de notre situation, et laFrance s’en est vivement émue. Pourélever à un complet rationnel nos troupesà cheval, il a fallu instantanément doubler leureffectif ; on n’y est parvenu qu’en portantà l’étranger au-delà de 20millions : encore les chevaux que nous avons obtenus enéchange n’auraient point, pour la plupart,été admis dans leurs remontes.C’était un devoir, un devoir impérieuxpour le département de la guerre, de remonter àla source du mal et d’en prévenir le retour partous les moyens possibles. Est-ce seulement à l’impuissance del’administration des haras, n’est-ce pas, en outre,aux systèmes adoptés pour les remontes militairesqu’il faut attribuer la pénurie de nos ressourceschevalines ? Un simple aperçu des divers modes de remontessuccessivement en vigueur facilitera la solution de cette question. En 1785, les corps de troupes à cheval étaientremontés au moyen de fournituresgénérales par marchands ; les corpsachetèrent directement leurs chevaux en 1790.L’année suivante, et jusqu’en 1794, lesystème des marchésgénéraux fut de nouveau adopté. Acette époque il fut établi desdépôts généraux pour laréception des chevaux présentés parles fournisseurs. L’an IX vit supprimer cesdépôts et créer une masse de remontes,à l’aide de laquelle les conseilsd’administration avaient la faculté de se procurerdes chevaux par achats directs ou par marchés. Cesystème, modifié en l’an XII, futabandonné en 1807, et de nouveaux marchésgénéraux furent passés ; oncréa encore des dépôtsgénéraux en 1809. C’est sousl’administration du maréchal Saint-Cyr, en 1818,que fut tenté le premier essai du mode actuel de remontes ;mais il n’est définitivement constituépar ordonnance que depuis 1831. Les marchés généraux passésavec les fournisseurs sont évidemment contrairesà l’industrie chevaline : presque tous les chevauxlivrés par les marchands sont tirés del’étranger et viennent faire concurrence auxproduits français. La réunion, dans de grandsdépôts, des chevaux achetés parmarchés entraîne beaucoup de désordreset de dilapidations ; d’un autre côté,cette agglomération d’un trop grand nombre dechevaux occasionne des pertes nombreuses. L’achat des chevaux par les corps réunità tous les inconvénients des marchésgénéraux des inconvénients qui luisont propres. Lorsque les régiments achètenteux-mêmes les chevaux, leurs remontes présententdes différences très-marquées, suivantque les contrées où ils se trouvent offrent plusou moins de ressources, et en raison des connaissancesspéciales des colonels. Ils se font une concurrencenuisible, à la fois, auxintérêts du trésor et aux remonteselles-mêmes. Il leur est impossible, enfin,d’obtenirl’homogénéité, siessentielle sous le rapport de l’hygiène et sousle rapport de la régularité des allures ;régularité sans laquelle il ne peut existerd’ensemble dans les évolutions. Aussi lacomposition des corps de troupes à cheval laissa-t-elleà désirer plus que jamais quand ils seremontèrent par des marchésgénéraux ou par des achats directs, au moyen deleur masse de remonte. Convaincue de cettevérité, une commission composéed’officiers généraux d’unmérite éminent déclarait, en 1810,qu’on devait proscrire,sans retour, l’achatdirect par les corps ; qu’il fallait revenir auxmarchés généraux, malgréles vices inhérents à ce système. Lorsque la paix permit enfin de donner auxintérêts de l’industrie chevaline unesérieuse attention, on comprit l’avantage dedemander directement aux éleveurs les chevauxnécessaires à l’armée. Desdépôts de remonte furentcréés à Caen, en 1818, àClermont-Ferrand, en 1819. Conformément àl’avis d’une commission d’officiersgénéraux de cavalerie, auxquels étaitadjoint un inspecteur des haras, sept nouveauxdépôts furent établis en 1825. Il vousétait réservé, Monsieur leMaréchal, de proposer au Roi les moyens de constituer surdes bases larges et solides ce système national desremontes, il vous appartenait de lui donner tout ledéveloppement dont il est susceptible. Les deux premiers articles de l’ordonnance du 11 avril 1831sont ainsi conçus : ART. Ier. - « La remonte des troupes de la cavalerie et del’artillerie, la remonte du train des parcsd’artillerie et du génie, celle deséquipages militaires, sont, à l’avenir,réunies sous la dénomination de servicegénéral de la remonte. » 2. - « Le service général de la remontecomprendra, 1° l’achat de chevauxindigènes, propres au service de la guerre ; Leurséjour dans des établissementsappelés dépôts de remonte ; Les soinsà donner pour les faire passer progressivement, etsans risque, au régime militaire ; la livraison et laconduite de ces chevaux aux divers corps auxquels ils sontdestinés ; 2° L’achat de poulainsprésumés propres au service militaire, leuréducation dans les dépôts de remonte,jusqu’à l’âge oùils peuvent être mis à la disposition des corps.» On le voit, les dépôts de remonte ont surtoutété institués en vue deséleveurs, et pour offrir un débouchéassuré aux chevaux indigènes de touteespèce. Les officiers attachés à cesdépôts appartiennent aux régiments decavalerie et d’artillerie ; un très-petit nombred’entre eux seulement sont hors cadre. Les officiers deremonte parcourent et connaissent toutes les localitésoù ils doivent opérer leurs achats. Ils ont unestatistique exacte et précise de chacune desécuries de leur circonscription ; ils achètentdirectement, et en tout temps, les chevaux qui ontl’âge et la taille voulus pour lesdifférents services. Ainsi, dans les contrées quifont naître des chevaux de natures diverses, undébouché est assuré sans cesseà tous les produits. On trouve à placer dans nosdépôts les chevaux de 1,000 à 1,200francs, en même temps que les chevaux de 500 francs ; car,par une munificence dont l’armée et leséleveurs retirent un égal bienfait,l’État donne aujourd’hui des chevaux auxlieutenants et aux capitaines, et, afin d’éviterque les achats soient faits àl’étranger, ils sont confiés auxdépôts de remonte. La gendarmerie qui a un si grand avantage à faire sesremontes en France, et qui, disséminée sur lesol, est en rapport continuel avec les éleveurs, lagendarmerie est obligée de demander àl’Allemagne les trois quarts au moins de ses chevaux, tantnos dépôts de remonte explorent avec soin lescontrées au milieu desquelles ils sont placés, ettant est grande la pénurie de nos chevaux de guerre. L’action de ces dépôts ne portait, en1831, que sur 15 départements ; elles’étendait à 53, en 1840 : 63départements sont explorés aujourd’hui.Si quelques localités restent en dehors del’influence des dépôts, c’estque, placer des officiers de remonte dans des contrées quine produisent qu’un très-petit nombre de chevaux,ce serait ajouter inutilement aux charges du Trésor. Veut-onavoir l’idée du peu de ressourcesqu’offrent les départements qui ne sont pascompris dans la circonscription des dépôts ?Treize régiments en garnison dans des contréesqui ne sont point explorées par des officiers de remonte ontété autorisés, dès le moisd’août, à acheter directement tous leschevaux indigènes qui pourront convenir au servicemilitaire. Depuis six mois qu’ils ont cettefaculté, ils n’ont pu trouver que deux chevaux.Lorsqu’on sait que plusieurs dépôtsd’étalons et le haras de Rozières sontplacés au milieu de ces départements,n’est-on pas fondé à dire quel’administration des haras, presque stérile pourle commerce, n’est d’aucun secours à laguerre. Il ne suffisait pas d’augmenter le nombre desdépôts pour donner un grand essor à laproduction. Vous avez, Monsieur le Maréchal,adopté en principe qu’un nombre à peuprès égal de chevaux seraitréformé, chaque année, quels quefussent les besoins de l’armée. En même temps qu’on assurait de telsdébouchés aux éleveurs, ilétait indispensable de leur donner aussi les moyensd’obtenir de bonnes productions. Des recensements aussi exacts que possible portent la populationchevaline à 2,500,000 têtes environ. Dans cenombre, les juments entrent pour un peu plus de moitié. Il ya, chaque année, 200,000 naissances au plus. Ce chiffre,toutefois, est considérable, si on le compare au petitnombre de chevaux achetés annuellement parl’armée, qui ne peut réparer, enFrance, que la moitié de ses pertes.L’insuffisance des bons étalons et des bonnespoulinières, l’absence surtout d’unebonne direction donnée aux accouplements, peuvent seulsexpliquer cette pénurie. Nous avions, en 1789, 3,300producteurs, dont 2,124 étalons approuvésappartenaient à des particuliers. La commission des haras,présidée par M. le duc d’Escars,déclarait, au mois de juin 1829, que 4,000étalons de choix étaient indispensables pour agirefficacement sur la production. L’administration des harasn’en possède guère, pour toutes lesespèces, que 800, auxquels il faut ajouter 177étalons approuvés (5). Elle accorde àces derniers une prime dont la valeur moyenne n’est que de183 francs. Avec un budget annuel de 2,000,000, avec les allocationsparticulières des conseils généraux,l’administration des haras ne devrait-elle pas avoir un plusgrand nombre de bons producteurs ? N’avait-elle pas lesmoyens d’encourager les éleveurs àentretenir au-delà de 177 étalonsapprouvés ? Le département de la guerre, sans influence sur les haras,qui ne prenaient aucun souci de ses besoins, lorsqu’ilsauraient dû s’identifier à sesintérêts, le département de la guerrese voit contraint de suppléer à cetteadministration. Il ne doit rien négliger pouraméliorer les races. Vous avez décidé,Monsieur le Maréchal, que des étalons de nobleorigine seraient répartis dans les diversdépôts de remonte, et que leur saillie seraitgratuite. Cette disposition a produit immédiatement unrésultat que n’avaient jamais pu obtenir les harasroyaux. Le placement de producteurs dans les établissementsde remonte a provoqué, de la part des conseilsgénéraux et des conseils municipaux,l’achat de poulinières de choix, qui ontété confiées à despropriétaires voisins des dépôts,à la condition que, chaque année, elles seraientprésentées aux étalons militaires. Desfonds spéciaux ont étévotés, en outre, pour primer les produitsprovenant de cesjuments. Peut-on contester l’heureuse influence de tellesmesures dans un pays où les juments susceptiblesd’être bonnes poulinières ne sont pasconsacrées à la reproduction ? Quelque bienfaisantes que fussent ces dispositions, ellesréclamaient un complément. Dans plusieurscontrées de la France, notamment en Bretagne, en Limousin,dans les Pyrénées, la division despropriétés ne permet pas aux cultivateurs deconserver au-delà d’un petit nombred’animaux ; il y a pour eux nécessitéde se défaire d’une partie de leurs produitslorsqu’ils atteignent l’âge de dix-huitmois ou de deux ans : ils sont vendus alors à des marchandsétrangers, qui exportent dans le pays de Galles les poulainsbretons, et en Espagne ceux de nos provinces méridionales.Quand ce débouché vient à manquer auxéleveurs, ils sont forcés de renoncerà faire naître des chevaux ; et, de la sorte, laFrance, qui est si souvent condamnée à demanderses remontes à l’étranger, voit sesvoisins lui enlever une partie de ses ressources ; elle laisses’éteindre les races de chevaux de selle les plusestimées. Quels reproches ne mériterait pas ledépartement de la guerre s’il restaitindifférent et inactif en présence d’untel danger ! L’ordonnance de 1831 avait consacréle principe de l’achatet del’élève des poulains ;vous avezordonné, Monsieur le Maréchal, qu’on enfît graduellement l’application.Déjà les premiers essais sontconsidérés comme un précieuxencouragement par les cultivateurs, qui, sans cette mesure,continueraient à se livrer depréférence àl’élève des mulets. Nous avons démontré que les modes de remonteadoptés de 1785 à 1818,c’est-à-dire les marchésgénéraux et les achats directs par les corps,loin de protéger l’industrie chevaline, luifaisaient une concurrence nuisible. Nous reconnaissons qu’ilsont pu être un obstacle à la propagation deschevaux et à l’amélioration des races,mais nous pensons aussi qu’il suffitd’étudier avec impartialité et bonnefoi les divers rouages à l’aide desquelsfonctionne le mode de remonte actuel, pour être convaincu,qu’également favorable auxintérêts agricoles et militaires, il est le seulrationnel, le seul national. Les votes émis par les conseilsgénéraux attestent que nos contréeschevalines invoquent ardemment le développement de cesystème. Néanmoins, le croirait-on ? Une Commission prise dans lesein du Conseil général d’agriculturevient de réclamer hautement la suppression desdépôts de remonte, et le retour àl’achat direct par les corps ; elle invite le ministre del’agriculture et du commerce à insister pour quetous les fonds destinés à favoriser la productionet l’amélioration des chevaux de touteespèce, soient affectés exclusivementà son ministère ; elle reproche àl’armée de ne pas donner aux chevaux des soinsintelligents : elle accuse le département de la guerre detendances envahissantes ; elle demande, enfin, que leministère de la guerre prenne l’engagement formelde ne plus recourir aux pays étrangers ! Ainsi, depuis plus de vingt ans, l’administration de laguerre serait dans une voie funeste et marcherait d’erreursen erreurs ! De telles accusations ne peuvent évidemmentproduire une impression sérieuse sur les esprits impartiauxet éclairés ; mais elles tendent àégarer l’opinion des hommes auxquels le tempsmanque pour étudier la question. Il est doncnécessaire d’y répondre, bien quedéjà nous ayons étéau-devant des objections. On ne pourrait charger les régiments de leurs achats sanspriver les éleveurs d’undébouché assuré pour les chevaux detoute nature. En effet, la centralisation des remontes des diversesarmes permet aujourd’hui à nosdépôts d’acheter chez le mêmecultivateur des chevaux d’espècesdifférentes, des chevaux de trait comme des chevaux deselle. En examinant l’influence de chacun dessystèmes de remonte sur la production, nous avons fait voirque les achats directs par les colonels mettaient les corps dans ladépendance absolue des marchands, et que, parconséquent, ils avaient pour résultatl’acquisition permanente de chevaux étrangers etl’absence de toutehomogénéité dans les remontes. Cen’est que dans les moments de crise que l’on a eurecours à ce mode de remontes ; il estcondamné sansretour depuis trente-cinq ans, et l’on voudraitaujourd’hui le substituer à un systèmeadopté après de longues méditations,après une expérience chèrement acquise! Au surplus, les organes de l’administration des haras neprennent pas la peine de dissimuler leur pensée intime ; ilssont moins hostiles au système de remonte enlui-même qu’aux développementsqu’il comporte et réclame. Les obstaclesqu’on oppose à cette institution prennent enréalité leur source dans saprospérité : qu’elle cessed’être féconde, elle cesserad’être attaquée ! La réuniondes dépôts d’étalons auxdépôts de remonte, qui serait d’uneexécution si facile, a souvent étéinvoquée ; elle l’a éténotamment, dans la dernière session de la Chambre des Pairs,par M. le prince de la Moskowa, président de lasociété d’encouragement pourl’amélioration des races chevalines(6). Cetteréunion, conséquence naturelle dusystème actuel de remonte, est prévue depuislongtemps ; on lit, en effet, dans le rapport au Roi quiprécède l’ordonnance du 11 avril 1831 : « Les dépôts de remonte, successivementétendus à toutes les parties de la France,pourraient, par la suite, faire double emploi avec lesdépôts d’étalons….Ainsi les fonctions de l’administration productive et cellesde l’administration qui consomme peuvent se trouver tellementrapprochées qu’elles paraissent presque seconfondre, et que d’un rapport aussi intime à unecomplète réunion il n’y aitqu’une transition aussi facile qu’avantageuse. Onne peut disconvenir qu’on trouverait, à laréunion des deux administrations en une seule, sous le titrecomplexe d’ administrationdes haras et des remontes,à la fois simplification et économie. » Les haras savent bien qu’il y aura avantage pour leTrésor et unité dans le service, lorsque lesofficiers placés dans les dépôtspourront, en même temps, surveiller les étalons,diriger l’élève des poulains,s’occuper des achats pour la remonte ; ils savent bien queles intérêts du département de laguerre sont les mêmes que ceux de l’agriculture etdu commerce. Ne lui est-il pas impérieusementcommandé d’ennoblir, de perfectionner pour sesremontes toutes les espèces, les chevaux de trait comme leschevaux de selle ! Mais ce que veulent les plus hauts fonctionnaires del’administration des haras, est-ce bien la simplification etl’économie ? Ne serait-ce pas plutôt uneindépendance entière, une sorted’omnipotence. Le producteur, dit la Commission d’agriculture,s’inquiète, en voyant la guerre faire seschevauxcomme elle fait son pain. Sous certains rapports, le département de la guerre seraitautorisé à faire lui-même ses chevaux.Sans le secours de l’industrie particulière, ilfabrique ses armes, et le cheval n’est-il pas une arme deguerre indispensable ? Cependant l’armée comprendqu’elle a tout avantage à demander ses chevauxà l’industrie, c’est à lafavoriser que tendent tous ses efforts. En principe, desétalons militaires n’ont étéplacés dans les dépôts de remonte quepour venir en aide aux particuliers, dans les contréesoù il y a insuffisance de chevaux capables de donner de bonsproduits. Les officiers de remonte, en relations continuelles avec leséleveurs, et connaissant parfaitement leurs ressources detoute nature, auront, par leurs conseils, une action puissante etféconde sur les accouplements et surl’éducation des jeunes animaux. La Commission d’agriculture se plaît doncgratuitement à supposer que le département de laguerre est résolu à faire naître età élever les chevaux destinés auxremontes : elle établit cette opinion sur ce qui existeà Saumur et au Bec-Hellouin. L’école de cavalerie possède, il estvrai, depuis 1827, un haras d’étude etd’expérience. Mais son entretienentraîne des frais peu considérables ; car lesétalons, comme les poulinières, sontemployés au manége et au travail decarrière, hors du temps de la monte et de la gestation.L’objet de ce haras est moins de produire un grand nombre dechevaux, que de servir de complément àl’instruction des officiers. Les poulainsélevés par l’école ytrouvent tous une destination, et le haras étend soninfluence sur les localités environnantes. Le dépôt de remonte du Bec-Hellouin estentouré de prairies que l’administration de laguerre louait à vil prix. Un certain nombre de jumentsachetées en 1840, lorsque l’effectif de lacavalerie a été doublé, se sonttrouvées pleines. Le département de la guerrevenait de décider que des poulains seraientachetés et nourris par ses soins, devait-il, aumême moment, abandonner des produits qu’il luiétait si facile d’élever ? Unedisposition si simple, si rationnelle, a pourtant servi deprétexte à ceux qui ont dit que la guerre allaitfaire concurrence aux éleveurs.Répétons-le donc, l’armée nefait pas naître ; et, si elle achète, si elleélève des poulains, c’est pour venir enaide aux éleveurs, c’est parce que cette mesureest nécessaire dans certaines provinces, pours’opposer à la diminution de la populationchevaline, pour combattre, enfin, l’exportation toujourscroissante. La Commission d’agriculture est convaincue que si, dans lesrégiments, les soins hygiéniquesétaient mieux appliqués, si on graduait mieux letravail, qui amène insensiblement le cheval àsupporter la fatigue, en ne le faisant pas passer brusquement del’état de repos à un exercice violent,il en résulterait un moindre déchet annuel deschevaux de cavalerie. Bien que nos règlements militaires soient à peineconnus de ceux qui veulent ainsi les réformer, il fautrépondre aux reproches mêmes les plusinconsidérés, nous en avons prisl’engagement. Par suite de décisions auxquelles sesont associées les Chambres législatives, leschevaux de troupe, qui n’étaientespacés qu’à un mètre, lesont aujourd’hui à un mètrequarante-cinq centimètres ; les écuries basses etétroites ont été converties enécuries vastes et aérées ; les chevauxy sont abreuvés toutes les fois quel’état de l’atmosphèrel’exige ; ils sont exercés ou promenéstous les jours, avec une régularité et uneméthode dont aucun autre pays et aucune autreépoque n’offrent l’exemple (7) : etc’est ce moment que l’on choisit pour accuserl’armée de négligence etd’incurie ! Sans doute la mortalité a fait de grand ravages dans nosrangs : il ne pouvait en être autrement. Par unecoïncidence fâcheuse et imprévue,l’effectif des troupes à cheval aété doublé au moment oùl’on diminuait d’un tiers la contenance desquartiers. Une partie des chevaux de l’armée ontété logés dans des cantonnementsoù il n’était pas toujours possible deréunir les conditions de salubritédésirables. D’ailleurs, des remontes faitesà la hâte, lorsque la guerre paraissait imminente,ont introduit dans les corps un grand nombre de chevaux d’unemauvaise constitution. Les marchands qui nous amenaient des chevauxétrangers les avaient soumis à unrégime échauffant, pour en faciliter la vente ;enfin, ces remontes durent être dirigées sur lesgarnisons dans une saison rigoureuse. Certes, nous aurions àdéplorer des pertes plus nombreuses encore, sans la nouvelleappropriation des quartiers, sans les soins bien entendus etmultipliés dont les chevaux sont aujourd’huil’objet de la part des cavaliers, qui, cependant, restentà peine cinq ans sous les drapeaux. Qu’on serassure donc : les améliorations introduites dans lecasernement, les soins de toute nature dont les chevaux de troupe sontentourés, inspirent chaque jour davantage le goûtdu cheval à nos soldats. Ce goût, qui passera del’armée dans la population, disposera àl’élève du cheval ; enfin, ilétendra son influence sur les intérêtsagricoles. Voyons maintenant si le département de la guerre estrépréhensible de ne pas élever assezle prix des chevaux achetés en France ; voyons, en outre,s’il peut prendre l’engagement de ne plus seremonter désormais àl’étranger. Le prix des chevaux de troupe a constamment suivi, depuis 1825, uneprogression ascendante très-marquée (8) : ce prixaugmentera sans doute encore ; c’est laconséquence de l’accroissement de la valeur despropriétés. Mais le département de laguerre, obligé de se soumette aux taux du commerce pour toutce qu’il emploie et consomme, ne doit pas, par exemple, payerses chevaux plus que ne les payent les particuliers. D’unepart, il lui est prescrit de se renfermer dans les limites du budget ;d’un autre côté, il ne pourraitdépasser sensiblement le prix du commerce, sans porteratteinte à l’industrie elle-même. Onferait moins usage du cheval en dehors de l’armée,le nombre des consommateurs diminuerait, si les remontes militairesélevaient d’une manièreexagérée le prix des chevaux français. Quant aux achats de chevaux de troupe hors du territoire,l’armée désire vivement qu’onpuisse y mettre un terme ; elle est directement intéressée à tirer toutes ses remontesde France. Mais aujourd’hui nos ressources ne sont pas enproportion avec nos besoins ; malgré l’impulsiondonnée à l’élèvedu cheval, il est à craindre que, pendant quelquesannées encore, nous soyons contraints d’allerchercher à l’étranger une partie de nosremontes. Toutefois, le département de la guerre ne sesoumettra à cette nécessitéqu’après avoir acheté tous les bonschevaux français propres au service militaire, ainsiqu’on le fait en ce moment. Les officiers de remonte devrontacheter au milieu même des contrées quiproduisent, afin d’être moins restreints dans leurchoix ; ils devront prendre àl’étranger le plus grand nombre possible dejuments susceptibles de faire de bonnes poulinières. Nous croyons, Monsieur le Maréchal, avoir victorieusementréfuté, par le simple exposé desfaits, les doctrines de la Commission du Conseilgénéral d’agriculture. Il restequelques mots à répondre à deuxécrits dans lesquels se trouvent reproduites etdéveloppées les attaques de cette commission. Le premier, qui a pour titre : Notice sur les harasimpériaux d’Autriche, signale commefuneste ladisposition de l’élève des poulainsadoptée par le département de la guerre.L’auteur, M. Champagny, rappelle que l’Autriche aperdu, la même année, et dans un seulétablissement, 12,000 jeunes chevaux destinés auxremontes de l’armée. Il paraît croirequ’on a le projet, en France,d’agglomérer ainsi une innombrablequantité de chevaux, et nous présage lesmêmes calamités. Rien n’a pu donner lieuà de telles suppositions. Le plus considérable detous nos établissements de poulains ne contient pasau-delà de 200 jeunes animaux. Le propriétaire dela terre de Saint-Maurice s’engage à les nourriret à les loger jusqu’àl’âge de quatre ans, au prix de 150 francs partête. L’écrit de M. l’inspecteurgénéral des haras a, d’ailleurs, pourobjet principal de démontrer que les harasimpériaux d’Autriche ne sont pas militaires. Si M.de Champagny prend la peine de consulter l’annuaire militaireautrichien de 1841 (9), il verra que les deux servicesréunis des haras et des remontes sont confiésà la direction d’un lieutenantgénéral en activité de service, et quia sous ses ordres un personnel tout militaire. Ausurplus, nous nepouvons pas accuser ici l’ignorance de M.l’inspecteur général des haras : ilsait bien que les assertions de sa brochure sont erronées.Il n’a publié qu’un extrait du rapportofficiel qu’il avait adressé à M. leministre de l’agriculture et du commerce ; il aélagué avec soin, de ce rapport, tous lespassages d’où il ressort évidemment quel’organisation des haras est militaire en Autriche. Ainsi,quand il parle du personnel, il substitue dans sa brochure,à la dénomination des grades militaires, majors,capitaines, lieutenants, etc., les titres de directeur, sous-directeur,employé subalterne. Un tel procédé nedoit pas surprendre de la part d’un fonctionnaire qui, dansun rapport officiel, sous la date du 1er novembre 1841, etlivré à la publicité (10),n’a pas craint de déverser l’insulte etla calomnie sur les officiers qui se dévouent àun service aussi difficile qu’il est important, et qui ontd’incontestables titres à l’estimepublique. Sous le titre desremontes de l’armée, de leursrapports avec l’agriculture, M. le marquis deTorcy vient defaire paraître une brochure qui, dans sa forme, a quelquechose de spécieux et de séduisant. Il ne faut pasconfondre ses intentions avec celles de M. l’inspecteur desharas ; la sincérité de M. de Torcy ne peutêtre contestée. Membre de la commissiond’agriculture il partage ses préventions, ilcherche à les propager ; mais il modifiera, sans doute, sonopinion, quand la question sera mieux approfondie par lui, quand ilconnaîtra les arguments que nous venons deprésenter. Deux de ses assertions, toutefois,réclament une réponse spéciale. Selonlui, la guerre, en élevant des poulains, fera uneconcurrence directe à l’agriculture. Il se fondesur ce que l’armée n’aura plus dechevaux à acheter pour ses remontes, quand sesdépôts de poulains pourront lui fournir tous lesans 4,000 chevaux. « En effet, dit-il, il vous fautaujourd’hui 9,800 chevaux, chaque année, parce queces chevaux n’ont qu’une durée de cinqou six ans. S’il est possible, comme vous le faitesespérer, que les chevaux élevés parvous durent dix ou douze ans, il faudra moitié moins dechevaux, puisqu’ils serviront moitié pluslongtemps, c’est-à-dire, 4,900 au lieu de 9,800.Vous n’achèterez plus aux éleveurs.» Nous l’avons déjà dit, quels que soientles besoins de l’armée, il sera achetéannuellement, pendant longtemps encore, un nombre à peuprès égal de chevaux. Un septième dessoldats appelés par la loi du recrutement estlibéré tous les ans. De même un certainnombre de chevaux sera réformé chaqueannée. Vous avez ordonné, M. leMaréchal, que cette réforme portât depréférence sur les juments propres àla production. Elles seront renvoyées dans lescontrées où elles ont étéachetées. Elles y seront saillies, avantd’être vendues, et leurs produits seront ainsiélevés dans les conditions de nourriture et declimat qui conviennent le mieux à leur espèce.Réformer des chevaux qui peuvent encore rendre des services,c’est, sans doute, un sacrifice ; mais il aura desrésultats de la plus haute importance : on augmentera lesressources de la production ; l’armée sera mieuxmontée ; elle aura, au grand avantage du commerce et del’agriculture, une précieuse réserve dechevaux de toute espèce. « Les officiers de remonte, dit M. de Torcy,opèrent avec un nombre assez limité de vendeurs,et cela ne peut guère être autrement. Si lesmarchands ne doivent pas exclure les producteurs, il est biendifficile, il est impossible d’exclure les marchands. En résumé, l’achat est rarementdirect.» Il suffit de jeter un coup d’oeil sur le tableau ci-dessous(11) pour se convaincre que le nombre de vendeurs est presqueégal à celui des chevaux livrés, quepar conséquent l’achat est direct, et que lesassertions de M. de Torcy sont sans fondement. La Commission spéciale des remontes vient, Monsieur leMaréchal, de mettre sous vos yeux le tableau des ressourcesdu pays pour la remonte de nos troupes à cheval. Éloignés de tout esprit d’innovation,persuadés que l’industrie chevalineréclame de la suite et de lapersévérance, convaincus enfin que lesystème des remontes, consacré parl’ordonnance du 11 avril 1831, renferme le germe de toutesles améliorations, nous n’avons rienproposé qui n’en fût laconséquence. Un des plus puissants moyensd’accroître et d’améliorer nosraces, c’est de répandre le goût ducheval ; le département de la guerre concourt àce résultat par la sollicitude qu’il accorde auxtroupes à cheval, et notamment àl’école de cavalerie. Mais le ministèrede l’intérieur peut aussi contribuer àdévelopper dans la population le goût du cheval,en protégeant d’une manière toutespéciale les écolesd’équitation, aujourd’hui trop rares ettrop négligées. Enfin le ministère destravaux publics peut avoir, lui aussi, une grande influence surl’amélioration de nos races. Si les routesétaient mieux tracées, mieux entretenues, onpourrait employer au roulage des chevaux plus légers,susceptibles d’être utilisésà la selle comme au trait. Quant à vous, Monsieur le Maréchal, si vous avezdéjà beaucoup fait pour étendre etconsolider le système des remontes indigènes,cependant la grande tâche que vous avez entreprisen’est point accomplie encore. Des erreurspropagées par l’intérêtindividuel, des difficultés suscitées par desrivalités ardentes et jalouses, viendront de nouveauentraver vos généreuses intentions ; maisl’amour du bien public, et la puissante volontédont vous avez donné tant de preuves, triompheront de tousles obstacles. La question est de l’ordre le plusélevé, elle est toute nationale : sa solution nepeut être douteuse ; elle sera conforme aux voeux del’armée, conforme aux véritablesintérêts du pays. Nous sommes avec respect, Monsieur le Maréchal, De Votre Excellence, Lestrès-humbles et très-obéissantsserviteurs, LesMembres de la Commission. Vte WATHIEZ, Mis DELAPLACE, Cte DE MORNAY Lieutenant général. Maréchal de camp. Maréchal de camp. Bon DENNIÉE MisOUDINOT, Intendant militaire. Lieutenantgénéral. Bon WOLFF, Vte DE PRÉVAL, Lieutenant général. Lieutenantgénéral, Président. NOTES : (1) La Commission se compose des générauxPréval, Wolff, Oudinot,Wathiez, de la Place, de Mornay, de l’intendant militaireDenniée, etd’un inspecteur général des haras, quin’a point encore paru auxséances. (2) Traité de la conformation extérieure ducheval, IIIe partie ; des chevaux français. (3) Aperçu des importations en chevaux en 1788 ; M.Préseau de Dompierre, page 200. (4) Huzard. Instruction sur l’amélioration deschevaux en France ; an X. (5) Voir les comptes présentés aux Chambres pourl’année 1839. (6)Mais l’hésitation, l’inconstance,l’indécision caractéristique desconseils qui président aux destinées de nosespèces chevalines, le peud’usage qu’on y fait des théories lesplus éprouvées et les moinscontestées aujourd’hui, trouvent leur source, etje dirais presque leurexcuse, dans l’organisation personnelle etmatérielle del’administration des haras. « Telle que l’administration des haras estaujourd’hui constituée, la majeure partie de sadotation passe àentretenir des employés, des bâtiments, desanimaux fort inutiles...Il existe de si fréquents rapports entre les deux servicesdes haras etdes remontes, qu’il semblerait rationnel de les voirconfondus. »(Prince de la Moskowa.) (7) En 1781, époque à laquelle Bohan fitparaître l’ouvrage remarquableintitulé Examencritique du militairefrançais,les chevaux n’étaientexercés que huit fois par mois. Acette occasion l'illustre écrivain dit « Lapremière nation qui bravera le préjugéqu'il fautlaisser la cavalerieà l’écurie et avoir deschevauxgras, les premiersrégiments qui oseront sortir tous les jours et doubler leurtravail,auront bien de l’avantage sur les autres, etc. »Les voeuxde Bohan sont complétementréalisés. (8) Voirle tableau annexé à ce travail. (9) Almanach militaire des états autrichiens,1841.Militär schemastimusdes österreichischen kaiserthumes, 1841. page 409. (10) Journal des Haras. (Décembre 1841.) (11) Étatindiquant, par établissement deremonte et par année, de 1837 à 1840, le nombrede chevaux achetés et le nombre des vendeurs.  NOTA. On remarquera que si, dans certainescontrées, commela Normandie, le nombre des vendeurs se rapproche moins de celui deschevaux achetés par la remonte, que dans les pays de petiteculture, cela tient à ce que les fermiers peuvent conserverun plus grand nombre d’animaux, et se défaire deplusieurs à la fois. |