Corps

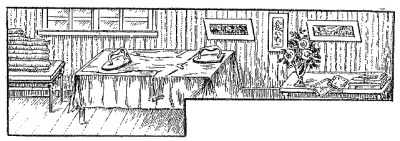

| Le Repassage : [Article de l'] Almanach de la servante chrétienne.-1935.- 3e Année.- Bordeaux : Direction de la Servante Chrétienne, 1935.-80 p. : ill. ; 21 cm. Saisie du texte : S. Pestel pour la collectionélectronique de la Médiathèque AndréMalraux deLisieux (21.V.2004) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphieconservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque (BmLx : ms169D) .  LEREPASSAGE La question du repassage estsouvent pour la bonne à toutfaire unequestion difficile. Nous vous donnerons donc, cette année,chères Servantes, quelques notions sur le repassage. Cetarticle, bien que nous ne prétendions pas tout dire, pourraaussi rendre service aux femmes dechambre. Nous divisons en trois parties nos petites données sur lerepassage : 1° Linge de cuisine. 2° Linge de table et de ménage. 3° Linge personnel des maîtres. Avant de parler du repassageproprement dit, disons un mot du matérielde la repasseuse et des conditions généralesd’un bon repassage. LE MATÉRIEL. Il se compose d’une tableà repasser, longue planche plus étroite à un boutqu’à l’autre et recouverte d’un molleton, puis d’un linge blanc.Cette planche doit être appuyée par ses deuxextrémités sur des supports, et rester libre au milieu,afin qu’on puisse y passer peignoirs, jupons, robes, etc. La table doitavoir environ 0 m. 80 de hauteur. Une table ordinaire sert parfois.Elle doit être recouverte de vieilles couvertures sans coutures,retenues en-dessous de la table. On met par-dessus une toile de cotonbien tendue. On peut aussi habiller une planche de la mêmefaçon. Une planchette garnie et montée sur un pied,connue sous le nom de jeannetteou sifran, est trèscommode pour le repassage des manches et de la layette desbébés. Une chevrette, supportmétallique sur lequel on pose le fer pour déplacer lelinge ; il peut être remplacé avantageusement par un rectangle d’amiante ou une brique. Des fers à repasser.Ceux-ci doivent être épais et lourds, afin de bien garderla chaleur et de bien s’appuyer sur le linge. Ces fers d’ordinaire sonten fonte, faciles à entretenir, propres et d’un usageéconomique. Pour glacer le linge, on emploie des fers bombés en dessous ; pourles bonnets, les emmanchures, etc., on se sert des fers à coques, formed’oeufs, portés au bout d’une tige fixée à latable; enfin, pour les volants, les fersà tuyautés. Entre les repassages, les fersdoivent toujours être tenus dans un endroit sec, pouréviter la rouille. Le fer électriqueesttrès agréable, mais coûteux. Il faut veillerà interrompre le courant au moment où l’on suspend lerepassage, sinon le fer se surchauffe et se détériore. Le fer à alcool ou àbenzine doit être employé avec grande prudenceà raison de l’inflammabilité de ces deux substances. Les plaques de fonte sontd’un emploi facile et courant. Il faut les choisir épaisses,afin qu’elles conservent mieux la chaleur. Ces plaques peuvent sechauffer sur le fourneau de cuisine ou mieux sur un réchaudà coke ou à gaz ; ce dernier mode offre bien desavantages au point de vue propreté, chaleur et économie. Le poêle de la repasseuse,petit poêle de fonte qu’on porte généralement aurouge pour que le fer qui s’y trouve appliqué s’échaufferapidement. Ce poêle, dégageant beaucoup d’acidecarbonique, peut présenter des dangers. On y remédie enemployant la cloche de la repasseuse, poêlefermé, établi en cheminée chauffé au cokeou à l’anthracite. Cette cloche chauffe rapidement les fers etn’est pas d’un emploi très coûteux. Voici encore quelques accessoires nécessaires au repassage : Une planchette à glaceren bois dur et poli. Quelques torchons de toilepour essuyer le fer et l’essayer. Des poignéesconfectionnées avec des morceaux de toile assez solide. Un récipientcontenant de l’eau, avec unchiffontrès propre pour effacer les faux plis et humecter lesparties trop sèches. Une bande de flanelle ou de molleton pour le repassage desbroderies, des dentelles ou du linge empesé. Un nouet de cire du papier de verre fin ou de la toile émeri pour nettoyerles fers, surtout dans le repassage du linge empesé. CONDITIONSGÉNÉRALES D’UN BON REPASSAGE. Pour que le repassage s’effectue dans de bonnes conditions, il faut : 1° Autant que possible, installer la table de repassage prèsd’une fenêtre, en pleine lumière. 2° Les fers doiventêtre très propres ; les nettoyer quand il en est besoin,avec du papier émeri ou même avec de la paille de fertrès fine. S’ils sont rouillés, les graisser et lesfrotter ensuite avec du sable fin, puis les laver, les essuyer et leschauffer tout de suite. Pour faciliter le glissement du fer, on lepasse chaud et rapidement sur un nouetde cire et on l’essuie soigneusement. Le passer ensuite sur untorchon afin de ne pas s’exposer à roussir. 3° Disposer sur la table le linge à repasser de façonà placer à sa gauche la partie supérieure del’objet. Faire glisser devant soi la partie repassée. Au besoin,retenir l’extrémité par des épingles au bord de latable. 4° Procéder par grands coups de fer, dans le sens de lalongueur de l’objet. Presser sur le talon du fer en allant et sur lapointe en revenant. De la main gauche, aplanir l’étoffe devantle fer ou la tendre s’il se présente des fronces. 5° Quand le tissu est double, comme dans les pantalons, lesmanches, etc., s’assurer qu’il n’y a pas de faux plis au-dessous.Repasser les deux faces. 6° Pour qu’il reste bien net, sécher complètement lelinge sous le fer. 7° Les broderies, les festons, les dentelles se repassent àl’envers, sur une flanelle, et sont ainsi mis en relief. 8° Pour enlever les taches de roussi, les frotter à l’eaufroide. Si la tache persiste, la savonner, la rincer, ou encore latremper quelques instants dans l’eau chaude additionnée d’eau dejavel. Rincer à plusieurs eaux et sécher à l’air.En été, exposer la tache mouillée au soleil ;renouveler l’opération s’il est besoin. En hiver, étendredehors l’objet mouillé ; dès qu’il est gelé, lerentrer ; au moment du dégel la tache disparaît. PRÉPARATION DULINGE A REPASSER. La veille du repassage, on procède à l’humectage dulinge, préalablement empilé par catégoriesd’objets. Asperger d’eau tiède ou froide successivement toutesles pièces de même genre, les rouler ensemble, lesgarnitures à l’intérieur. Les ranger dans une corbeilleet les recouvrir d’un linge humide. PREMIÈRE PARTIE. Lingede cuisine. Nous entendons par linge de cuisine, tabliers blancs ou de couleur(grossiers), torchons, essuie-mains. La lessive se fait au dehors ou à la maison. Lorsqu’elle se faità la maison, il est facile de surveiller l’étendage dulinge et de le relever un peu humide ; cette humidité estindispensable pour faire un bon repassage. Le linge humide estplacé à plat sur une table ou un tréteau (pour lestorchons, tabliers de cuisine, essuie-mains pliés en deux dansle sens de la longueur). Si la lessive se faisait hors de la maison, lelinge vous arriverait sec ; il faudrait alors suppléer àce manque d’humidité, ainsi qu’il a été dit plushaut. Le linge humidifié de la sorte présente un aspectplus lisse, plus uniforme et les plis se marquent plus nettement. Grandavantage pour les pièces que l’on replie après usage,tels que tabliers, serviettes qui rentrent naturellement dans leurspremiers plis. De plus, l’aspect est plus agréable àl’oeil, et au toucher le linge est plus ferme. Dans bon nombre de familles, le linge de cuisine n’est pasrepassé, mais mis en presse. Après avoir plié enquatre dans le sens de la longueur les tabliers (bavette et cordons endehors), les torchons, les essuie-mains, ils sont empilés surune hauteur de 20 à 30 centimètres, placés avecrégularité, tous les ourlets du mêmecôté ; on pose sur cette pile une pièce de boisassez lourde, après quarante-huit heures environ le linge a prisson pli. Il est alors replié sur lui-même à lagrandeur voulue, bien uniformément la marque en dessus, toujoursdu même côté, et on l’étend plié pourfinir le séchage. Si ces objets étaient marqués aumilieu, ils devraient être pliés en trois, afin que lechiffre soit apparent, quand le pliage sera terminé. Pour lestabliers de cuisine à bavette, on repasse au fer la bavette etles cordons et on les replie dans l’intérieur du tablier avantde procéder au dernier pliage. Lestabliers. On repasse d’abord les cordons et la ceinture, puis le corps du tablierà l’endroit pour lui donner du brillant. Pour cela, ondétire un peu en tous sens le tablier, surtout les ourlets etles lisières, puis on le met à plat sur la table àrepasser. On passe alors lentementle fer sur le linge, dans le sensde la longueur, de manière à ne pas revenir auxmêmes places, celles-ci étant desséchées parle premier passage du fer ne se repassent plus bien ensuite. Pliage. – Prendre letablier par le bas, le plier en deux dans lalongueur, le replier sur lui-même dans le même sens. On aainsi une longue bande qu’on replie en trois en travers, puis on pliela bavette en deux dans la longueur et on l’applique sur le reste et onroule les cordons autour d’une extrémité. Lestorchons et essuie-mains. Plier les torchons d’abordourlet contre ourlet, deux fois sureux-mêmes, donner un coup de fer sur la bande ainsiformée, la plier deux fois et donner un nouveau coup de fer. Les essuie-mains simples ouen rouleau se repassent de même. Avoirsoin d’étirer le linge comme pour les tabliers. DEUXIÈME PARTIE. Le linge de table et deménage. Il s’agit ici des serviettes detables, nappes, napperons, chemins detable, serviettes à thé, dessus de plateaux, pourlelinge de table ; des draps, taiesd’oreillers, tabliers, serviettes detoilette, dessus d’édredons, rideaux, stores, brise-bise,pourle linge de ménage. Lingede table. Les serviettes de table,d’usage ordinaire, se repassent sans amidon.Etendre la serviette à l’endroit, la lisière sur le bordde la table ; repasser et plier en 3 et 3 le chiffre brodé doitêtre auparavant repassé à l’envers sur la flanelleou le molleton. Pour les services de dîners, on empèse lelinge detable à l’amidon cuit presqueliquide ou à l’eau deriz. Préparationde l’amidon. Lorsqu’on veut obtenir un amidonnage assez souple, comme pour lesserviettes de table et les nappes, on garde les objets àamidonner humides. Prendre du bon amidon : amidon de blé ou de pommes de terre, ou mieux amidon de riz, c’est certainementle meilleur. Le point capitalest la quantitéd’amidon àemployer. Cette quantité varie selon le degré defermeté ou de souplesse qu’on veut donner au linge. D’autrepart, plus le linge est épais et spongieux, moindre sera laquantité d’amidon nécessaire, le linge retenant uneproportion plus considérable dans son épaisseur. Bien quel’habitude seule puisse donner la proportion exacte, voici quelquesdonnées qui seront utiles : Proportions. – On metenviron 50 grammes d’amidonpour 4 litresd’eau et on ajoute, pour l’amidoncru, 10 grammes de borax quel’on a fait dissoudre dans de l’eau bouillante. Cette substance rend lelinge ferme et brillant. Pour avoir le linge moins raide, on met plusd’eau, conservant le même poids d’amidon. Le borax peutêtre avantageusement remplacé par de la cire vierge du savon râpé de la paraffine, substances grasses qui,n’étant pas caustiques, ne brûlent pas le linge. Proportions pour l’amidon cuit : pour 5 litres d’eau : 30 grammesd’amidon, 10 grammes de borax, 50 grammes de paraffine. (La substancegrasse sert à faire glisser le fer.) Préparation: Amidon cru. On met l’amidon dans une terrine vernissée ouémaillée, et on verse l’eau froide peu à peu. Ondélaie l’amidon avec la main ; on obtient d’abord une massepâteuse, puis un liquide laiteux. L’amidon cru sert pour empeserle gros linge, les jupons raides, etc. On trempe le linge dans celiquide, en le remuant de telle sorte qu’il s’imprègneuniformément. On le retire, on le tord et on l’essore dans unlinge propre jusqu’au repassage. Amidoncuit. L’amidon étant délayé à froid comme ilvient d’être dit, on y jette dessus la quantité d’eaubouillante nécessaire. S’il n’a pas pris l’aspect d’une colletranslucide on y remédie en le faisant cuire jusqu’à 70 ou 80°. La masse prend alors unaspect visqueux, sorte de colletranslucide, c’est l’empoiscuit. On continuel’ébullition et à 100°, cet empois se transforme enamidon soluble. On arrête l’ébullition lorsque le liquideest devenu transparent. Onajoute alors le borax dissousdans l’eaubouillante et 50 grammes de paraffine. On laisse refroidir le tout.L’amidon cuit estemployé pour la lingerie fine: plastronsdemi-souples, linge de table, etc. Le linge est plongé encoremouillé dans l’amidon cuit, car cette espèce decollequ’est devenu l’amidon ne serait pas absorbéerégulièrement par la fibre sèche. On plonge lelinge dans l’empois cuit dès que la main peut en supporter latempérature. Prenant chaquepièceséparément on la tournedans le liquide, on la pressefortement pour faire sortir l’emplois, on la frotte danstoutes ses parties entre les mains ; on la secoue pour effacer lesfaux plis et on l’étend pour la faire sécher. L’empois sefixe ainsi complètement au tissu. Quand il est bien sec, on humecte un peu le linge et on le roule quelques heures avant lerepassage. (Un article spécial donnera plus loin les notionspour l’amidonnage des chemises d’hommes et des tissus légers.) Serviettesde table. Les serviettes de tableétant amidonnées, on lesrepasse comme il a été dit plus haut, ayant soin demettre toujours en relief avec la flanelle le chiffre brodé.Les serviettes sont pliées en trois et en trois. L’eau de rizest souvent employée pour les servietteset les nappes quirestent ainsi plus souples. Faire bouillir 30 à 40 grammes deriz par litre d’eaupendant un quart d’heure. Filtrer àtravers un linge. Tremper les objets dans l’eau de riz obtenue, lesserrer. Faire sécher, humecteret repasser. Nappes. On déroule les nappes et on les détire, on les plielisière contre lisière, en laissant la broderie ou lamarque d’angle en dessous, en bas et à droite ; on repasse, onramène le pli du haut sur la lisière, puis on replie dansl’autre sens en deux, puis en trois, en laissant la marque contre latable. Enfin, on retourne, marque dessus pour finir. Si le chiffre estau milieu, ou aux deux bouts, on forme le pli au-dessus et au-dessouspour l’encadrer. Napperons. Chemins de table. Ils s’empèsent et se repassent comme les serviettes (voirci-dessus). Serviettesà thé. Voir ce qui est dit pour les serviettes, mais se plient en deux et en deux. Elles peuvent aussi se pliercomme les mouchoirs fantaisie(voir plus loin). Lingede Ménage. Les Draps. Les gros draps doiventêtre étirés dans les deuxsens. Les draps fins ne sont pas étirés.Aprèsavoir plié le drap à moitié par le travers,endroit dehors, on le repasse ; puis on le plie de nouveau trois foissur lui-même, de façon à laisser le grand ourletdessus. Enfin, on replie la bande ainsi formée en laissant lechiffre au milieu. Taiesd’oreiller. Repasser à l’envers la bande des boutonnières, puis celledes boutons. Placer ensuite l’ouverture de la taie à gauche etrepasser des deux côtés. Les garnitures, les broderies,les initiales se repassent à l’envers sur laflanelle. On boutonne deux ou trois boutons, on replie en trois enhauteur, puis en largeur en laissant le chiffre dessus. Tabliers. Repasser à l’endroit et en premier lieu la bavette, les épaulettes, les bretelles, les rubans d’attache ; puis lecorps du tablier en plissant avec le fer dans la longueur. (Il s’agitici des tabliers blancs pour service de table.) Plier en troisdans lalongueur sans défaire les plis, puis en trois dans l’autre sens,bavette en dessus, bretelles et rubans d’attache sous la bavette. Dessusd’édredons. Rideaux. Stores. Brise-bise. Tremper dans l’empois cuit encore tiède les dessusd’édredons, rideaux, stores, brise-bise, les frotter délicatement pour le fairepénétrer. On n’azureplus ces objets, on leur laisse leur teinte pâle ou bien onajoute à l’empois : du théou du café pour la teinte crème, du safran pour la teinte jaune. Aprèsavoir trempé les objets dans l’empois cuit on peutprocéder de deux manières : 1° Laisser complètement sécher les objetsamidonnés, les tremper ensuite rapidement dans l’eau, les roulerdans un torchon bien propre jusqu’au lendemain. Ils doivent resterhumide pour le repassage. 2° Les dessus d’édredons, rideaux, etc, ayantété trempés dans l’empois on les serre sans lestordre et on les roule dans un linge sec pour enlever l’excèsd’empois. On les étend sur des cordes placées àdistance pour que les deux pans ne puissent se coller. On les laissesécher. La veille du repassage, humecter les objets ainsipréparés une première fois, puis unedeuxième et une troisième fois, modérément,à quelques heures d’intervalle. Les secouer, les étirer,les plier pour leur donner forme, les rouler dans un linge sec, lesfestons à l’intérieur. Repasser sur une couverture de laine blanche, à l’endroit, saufs’ils sont brodés, les dessus d’édredons, lesrideaux,les stores, les brise-bise. Etendre à droit fil, glisser lefer dans le milieu, puis sur les bords, sans sécher ; soignerle feston, éviter de déformer les ourlets et les angles.Pour ce repassage, les fers doivent être très chauds.Essayer de plier les objets pour s’assurer de larégularité du repassage. Le rectifier en étirantle tissu en sens oblique. Achever le repassage, sécher au fer ouau soleil et rouler. Si la planche ou la table était tropétroite pour repasser les dessus d’édredons, rideaux,etc., dans le sens de la longueur, on les mettrait en travers de laplanche ou de la table, laissant retomber les extrémitéssur un linge propre étendu par terre. Quelques pièces plus délicates, particulièrementles rideaux ou autres objets très ajourés ou au filet, nepeuvent point être traitées par l’amidon ; on emploiealors l’eau de gomme. Fairedissoudre 125 gr. de gomme arabique dansun litre d’eau tiède : passer à travers une finepassoire, un tamis, une mousseline usagée ou un morceau derideau. Plonger alors à plusieurs reprises les piècesréservées, les presser fortement, les essorer dans unlinge et les laisser reposer deux ou trois heures. Les étirerensuite doucement et également dans toutes leurs parties, eninsistant sur les picots des dentelles. Les étendre sur unesurface plane : table à repasser ou tambour spécialgarni et recouvert d’un calicot très propre ; les fixer ainsibien étendues à l’aide d’épingles de laiton(l’acier les rouillerait). Veiller à ne déployer lesdentelles ou autres objets qu’au fur et à mesure qu’on pourrales fixer afin d’éviter un séchage rapide. Une foisépinglées, laisser jusqu’à siccitécomplète. On peu aussi épingler par les picots etétendre sur des cadres les dessus d’édredons, rideaux,etc. On les place ainsi humides et sans se servir du fer on les exposeà l’air ou mieux au soleil jusqu’à ce qu’il soient toutà fait secs. TROISIÈME PARTIE. Linge personnel desmaîtres. Mouchoirsde poche.  Etendre le mouchoir à l’endroit, après avoir donnéle relief au chiffre, en le repassant à l’envers sur laflanelle, repasser le mouchoir, le plier en quatre et quatre, ou deuxet deux suivant la dimension, la broderie dessus. Pour les beauxmouchoirs, faire dans le milieu un ou deux plis couchés dans lesdeux sens, ou un pli creux également dans les deux sens. Les mouchoirs à pochette se plient en deux et deux,puis dechaque côté du chiffre on fait un pli en biais sans letrop accentuer dans le haut, afin qu’il fasse éventail une foisposé. Lingede dames. Chemises de jour.

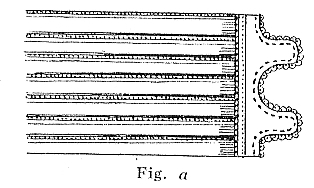

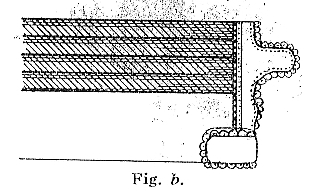

Etaler la chemise devant soi, repasser à l’envers les garnituresde l’encolure et des emmanchures. Plier le dos en deux, couture surcouture, repasser les deux faces. Remettre la chemise à plat,dos dessous (fig. a),repasser tout le devant. Etendre la chemise,l’encolure placée à gauche. Former un pli plat au milieudu devant, de 8 à 10 centimètres de large, en prenantl’étoffe double : dos et devant ; puis, un ou deux plis degarniture de chaque côté. Retourner la chemise, la plieren trois, l’ourlet à l’intérieur (fig. b). Les chemisesde fillettes se plient de la même façon. – On peut aussiplier la chemise de côté.Placer couture sur couture, ledos à l’intérieur, faire un rentré vers le bas, defaçon à obtenir une largeur égale à cellede la partie supérieure. Plier en trois, l’ourlet àl’intérieur. Chemisesde nuit.

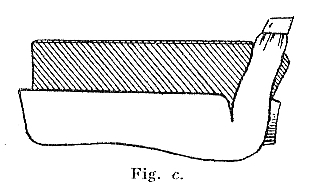

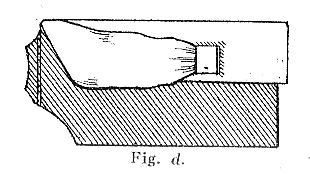

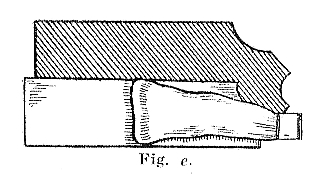

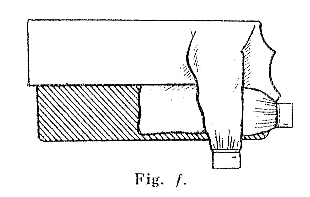

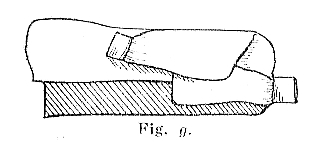

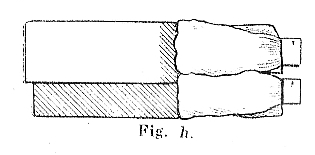

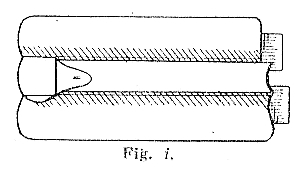

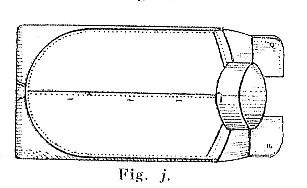

On repasse d’abord l’empiècement du dos envers et endroit, puisle col, la garniture du devant et des manches ; puis les mancheselles-mêmes, dessus et dessous, en plaçant lasaignée devant soi, et en formant un ou deux plis aux froncesd’en bas. On repasse ensuite le corps de la chemise comme celui de lachemise de jour (voir plus haut).On la remet à plat, ledevant dessus, on entr’ouvre le devant pour former quelques plis au dosdans la longueur, puis l’empiècement jusqu’au bas. On formeégalement les plis sur le devant jusqu’au bas et on marque parun pli les deux bords extérieurs ; le bas ne doit pas êtreplus large que le haut. On retourne la chemise, on place les manchescomme dans les figures ci-contre (c,d, e, f, g), puis on les remontede manière que le volant se voie au-dessus de l’épaule,comme en h. On replie entravers, comme pour les chemises de jour(i, j). Les figures devantservir pour le repassage des chemisesd’homme, c’est la chemise d’homme qui est donnée comme type.

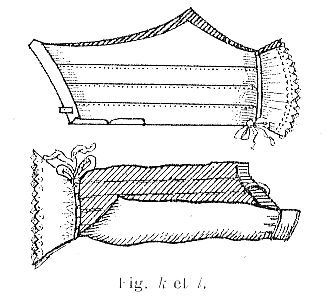

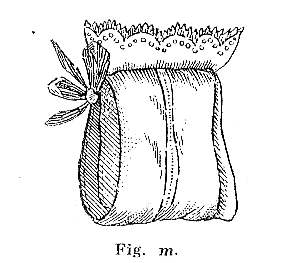

La camisole se repasse commeil vient d’être dit pour lachemise de nuit. Puis on boutonne le devant, on plie chaquecôté à la moitié de la coutured’épaule, on aplatit le bord du pli avec le fer. On finit deplier comme il a été dit pour la chemise de nuit. Les grands tabliers àempiècement et à manchesse repassent de la même façon. Les tabliers noirs et les tabliers de fantaisie se repassentbien humides et à l’envers. Pantalons. Tout ce qui est dit pour le linge de dames est dit aussi pour le linged’enfants. Après les rubans, on repasse d’abord les volants,puis la ceinture, envers et endroit ; puis le fondintérieurement, puis le devant.  Pour repasser le fond, introduire le fer à l’intérieur dupantalon, et repasser de l’entre-jambes à la ceinture. Onretourne pour repasser l’autre côté. On remet le devantdessus, et prenant l’étoffe double, dessus et dessous, on formedes plis en longueur, allant de la ceinture au jarret. Ceci fait, onreplie les deux moitiés l’une sur l’autre (fig. k), on rentrele fond (fig. l). Enfin, onreplie en travers, ceinture dedans,volant dehors (fig. m).  Bas. On les repasse à l’envers et l’on rentre le pied àl’intérieur. Puis, on les plie par paire. Juponsà volants. Les jupons légers etsouples s’empèsent àl’amidon cuit ; les juponsraides à l’amidon cru (voir plushaut). On repasse d’abord les cordons et la ceinture ; puis, on passe laplanche dans le jupon. On commence par le volant, en repliant le bas ;il faut avoir soin de bien enfoncer le fer à l’origine desfronces. Quand tout le volant est repassé on le soulève,et on repasse le dessous ; puis le corps du jupon droit fil et dans lesens de la longueur. On le retire de la planche et on le plie en deuxle long de la couture du devant ; on continue le pliage en longueur, enaccordéon, en commençant par le bas. On a ainsi une bandequ’on replie en travers, volant à l’extérieur, ceinturededans. Chemisetteset corsages. Toutes les dentelles et garnitures doivent être d’abordétirées et repassées, même si elles sonttuyautées. – Le tuyautage se fait avec le fer destinéà cet usage. Le tenant par les deux branches, comme si l’ontenait une paire de ciseaux, on introduit l’extrémitéchauffée dans le volant à tuyauter ; retenant de la maingauche l’étoffe près du fer, on donne un légermouvement de gauche à droite aux branchés, on retire lefer et on le place plus loin pour recommencer en ayant soin de laisserla partie tuyautée vers sa droite. – Si la chemisette està plis, on passe ces plis à l’envers sur le fer àcoques bien chaud pour les faire ressortir. Ensuite, on repasseau fer, en ayant soin delaisser les manches à l’envers. Onrepasse celles-ci à la fin. Pour cela on les remet àl’endroit, et on passe le fer à coques dans l’intérieur. Lesrobes d’été. Ces robes s’empèsent très légèrementà l’amidon cuit ouà l’eau de riz. Ellesse repassenttoujours très humides et à l’envers, sauf aux partiesdoublées qu’on repasse à l’envers, puis àl’endroit, à travers un linge ; on les tire en les repassant,dans le sens de la longueur, pour les empêcher de se raccourcir. Les robes de couleur nes’empèsent pasà l’amidonqui les tacherait, mais à l’eaude gommepréparée, comme il a été dit plus haut. Tissuslégers. Les noeuds, cravates, encolures,poignets, ceintures, chapeaux detissus légers, organdies, mousselines, tulles, dentelles,guipures doivent être repassés de manièreàprésenter un air vaporeux. Ils doivent donc avoir de la tenue,mais ne pas être cassant,ce qui, au moindre pli, pourraitproduire une déchirure. Pour obtenir ce résultat, il faut empeser deux fois cesobjets. En premier lieu à l’amidoncuit et en second lieu à l’amidon cru. Tremper les objets secs dansla gelée transparenterefroidiede l’amidon cuit,préparé comme il étédit plus haut ; bien les tapoterentre les paumes des mains, les tordredoucement, les secouer, les essorer en les roulant dans unlinge. Après séchage, les tremper dans l’amidon crupréparé ; les essorerdans un linge. Fairesécher complètement,puis les asperger et les rouler une heure avant lerepassage. – Ces colifichets, ainsitraités, gardent plus longtemps leur fraîcheur, et, s’ilsne sont pas sales, peuvent supporter un repassageprécédé d’un amidonnage à cru. Mousselinede soie, déchiffonnage Ne pas repasser la mousseline de soie. Voici un bonprocédé pour la nettoyer et la déchiffonner. Faire tremper les écharpesou cravates de mousseline de soiependant vingt minutes dans une eau de savon tiède battue enmousse, presser dans les paumes de la main. Les mettre dans uneseconde eau savonneuse, rincerensuite. Deux personnes prennent alors les lisières opposées dutissu, et s’éloignent l’une de l’autre de manièreà tendre sans excès,on secoue horizontalement unedizaine de fois, l’écharpe se trouve sèche et déchiffonnée. Linged’hommes. Caleçons. Les caleçons serepassent comme il a été ditpour les pantalons de dames,mais au pliage on a soin de mettre la ceinturedehors et les jambesdedans. Chemises. Les chemises de nuit et les chemises de jour nonamidonnées se repassent et se plient comme les chemises denuit de dames. Chemisesempesées. Ces chemises s’amidonnent à l’empoiscru (voir plus haut).Pour six chemises d’hommes, il faut environ 100 grammes d’amidon, 10 grammes de borax, 1 litre d’eau. On plisse successivement dans ses mains le col, les deux parties du plastron, les poignets, on les plonge àplusieurs reprisesdans l’empois sans mouiller l’empiècement ni les fronces ; onfait pénétrer cet empois en frottant entre les mains lesdifférentes parties, on les serreou on les tordlégèrement. On étale la chemise sur la table, on essuie avec un lingemouillé les parties amidonnées et on les étend surles parties sèches ; on ramène le bas sur le plastron etle col par-dessus, on roule le tout et on laisse reposer une heure oudeux suivant la saison. Repassage. – 1° Le dos :le plier en deux, dans le sens de lalongueur, repasser chacun des côtés et la manchecorrespondante. 2° Le poignet : le placerdevant soi, bien à droit fil,l’envers dessus, le tendre de la main gauche, glisser le fer ensoulevant la pointe pour éviter les faux plis. Repasserl’endroit avec les mêmes précautions ; appuyer fortementpour obtenir une parfaite adhérence entre les diversesépaisseurs d’étoffes. Sécher à fondà l’endroit. 3° Le col : le repasserà l’envers, puis àl’endroit, comme il a été dit pour le poignet ;l’arrondir. 4° L’empiècement :le repasser à droit fil, sur lebord de la table, les fronces en dehors. 5° Le plastron : placerla chemise à plat, le dos endessous, glisser un molleton ou une flanelle àl’intérieur. Tendre le plastron en tenant de la main gauche lecol fermé, et le bas de la chemise tiré fortement de lamain droite, de telle sorte que l’encolure se forme normalement.Repasser le côté gauche en commençant par le milieu; imprimer au fer des mouvements circulaires refoulant l’ampleur dutissu à gauche. Repasser de même le côtédroit ; pousser l’ampleur vers les boutonnières ; avoir soin demettre la flanelle entre les deux côtés du plastron sousles boutonnières ; celles-ci doivent être biensuperposées – Veiller à ne pas déformerl’encolure, ni à faire biaiser le plastron. Glacer ensuite. Glaçage. – Il donne du brillant au linge empesé. On glace d’ordinaire le plastron, le col, les poignets deschemises d’hommes. A défaut de fer spécial, on peutemployer le fer ordinaire, mais alors l’opération exige unecertaine habileté. La surface à glacerdoit être bien sèche et refroidie,le fer très proprechauffé à point,passé sur le nouet de cire et essuyé. – Humecterlégèrement la partie à glacer à l’aide d’unlinge mouillé et imprégné de savon blanc. Leglaçage se fait sur la plancheà glacer, nue, ou surune planchette de bois très lisse. Appuyer progressivement lefer dans les deux sens de l’étoffe. 6° Repasser les côtéset le bas de la chemise,former les plis du devant au-dessous du plastron. 7° L’empiècementbien séché àl’intérieur, former les plis du dos : en prenant la chemise parle bas, le haut étant maintenu par la main gauche, les plis seforment d’eux-mêmes ; les égaliser, les repasser jusqu’aubas du plastron, le fer glissé à l’intérieur, puissur toute la longueur en relevant le bas de la chemise. Rabattre ensuite le col avec précaution, l’arrondir et le fermeravec une épingle. Le repassage des plastrons empesés est assez difficile parce quela toile colle à la triplure et forme des plis ; lorsque cetinconvénient se produit, on décolle la placefroissée avec un linge un peu humide et l’on recommence. Pour le pliage, donner comme largeur celle du plastron etprocéder comme il a été dit pour la chemise denuit (voir figures précédentes). Colset manchettes. Même repassage que pour les poignets et les cols de chemisesd’hommes, commencer toujours parl’envers. Giletsblancs. Ils doivent être empesés à l’amidon cuit (voirplus haut). Repasser d’abord le dos, puis les poches sorties, lesrentrer ; repasser le col, enverset endroit, enfin lesdevants,à l’endroit àtravers un linge fin, suivant le droitfil en longueur. Passer ensuite à l’envers sur la doublure dudevant en s’efforçant de laisser aux devants leur forme bombée. Vesteset pantalons en toile. Les amidonner très légèrement à l’amidoncuit si ces vêtements sont blancs, à l’eau de gommes’ils sont de couleur. Les repasser très humides. Commencer parles parties doublées pour bien les sécher, puis repasseren tirant l’étoffe dans sa longueur pour l’empêcher de seraccourcir. Marquer fortement avec le fer le pli aux manches pour lesvestes et aux jambes pour les pantalons. POUR LES MARTHES DU CLERGE REPASSAGE DU LINGE D’ÉGLISE. L’empesage et l’humectage des linges d’église : surplis, aubes,nappes d’autel, etc., se font comme ceux des rideaux. Il n’est pasnécessaire de rouler les aubeset les nappes dans un lingesec avant de les faire sécher, leur empois étant plusléger. Repasser ces objets sur une couverture de laine propre et au moyend’une planche s’il s’agit des surpliset des aubes. Il importesurtout de faire le repassage à fil droit, sinon le pliage estdifficile. Surpliset aubes Repasser : 1° Le col à l’envers et à l’endroit ; 2° Les épaules, sur leurs deux faces, sans lesdédoubler ; 3° La dentelle, à l’envers, posée à fil droitsur le bord de la table ; 4° Les manches et le corps, passés dans la planche. Placer au-dessous une corbeille ou une toile pour protégerl’objet de tout contact malpropre. Les manches de l’aube se repassent sur les deux faces, les coller etles rafraîchir. Pliagedu surplis. Plier le surplis en deux dans le sens de la longueur, le dos àl’intérieur, les manches l’une sur l’autre, l’encolure àgauche. Former avec les mains des plis de 2 à 3centimètres de large, en commençant par les manches.Veiller à les faire de la même dimension sur toute lalongueur. Le plissage terminé, attacher le surplis de distanceen distance. On peut plisser de même les aubes, les manches exceptées,lesquelles, le travail terminé, sont enroulées autour ducorps de l’aube plié en trois dans le sens de la longueur. Le plissage est parfois plus facile et plus régulier s’il estfait simultanément par deux personnes. Corporaux. Les tremper dans un empois très ferme. Les serrer et les roulerdans un linge sec jusqu’au lendemain. Ils doivent resterentièrement humides. Avant de repasser un corporal, le disposer à droit fils dans salongueur et sa largeur sansétirer les angles, afin que lepliage puisse être régulier. Le séchercomplètement. Le plier en trois dans les deux sens, l’endroitainsi que la petite croix placés devant soi, àl’intérieur, et ledernier pli se marquant de gauche àdroite. RANGEMENT DU LINGE DANSLES ARMOIRES Le repassage étant terminé, on laisse refroidir le lingeavant de le serrer dans les armoires. – Les rayons de l’armoireétant époussetés et garnis de papier oud’étoffe, on y range le linge, laissant les rayonssupérieurs pour les objets moins souvent employés. –Mettre à la portée de la main les mouchoirs de poche,chemises, pantalons, etc. Veiller à mettre les objets de même nature ensemble, pardouzaine s’il y a lieu ; il est entendu qu’ils ont tousété pliés de la même façon et dansles mêmes dimensions ; tourner le dos des plis ducôté de l’ouverture de l’armoire. Placer en dessous de lapile, le linge fraîchement repassé, de manière quele linge passe à tour de rôle, exception faite pour laréserve, qui cependant doit servir une fois dans l’année. Toutes les fleurs odorantes, séchées à l’ombre etréduites en poudre peuvent parfumer le linge. Les plusemployées sont la lavandeet la racine d’iris. Lesenfermerdans un sachet de mousseline doublé d’ouate après lesavoir mélangées d’un peu de poivre ou de clous de girofle. Les serviettes de table etles nappes ne doivent pasêtreparfumées. |