Corps

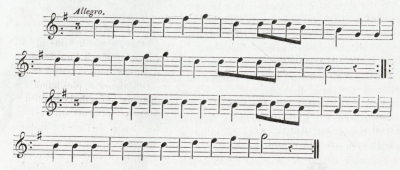

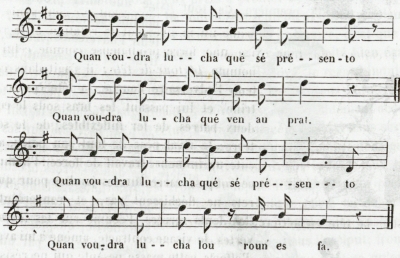

| ROLLAND, Henri : Le Lutteur (1841). Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (07.II.2014) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire(BM Lisieux : 4866 ) du tome 6 des Francaispeints pareux-mêmes : encyclopédie morale du XIXesiècle publiée par L. Curmer de 1840 à 1842 en 422 livraisons et 9 vol. Le Lutteur par Henri Rolland ~ * ~IL est des noblesses abâtardies, des royautés devenues mendiantes, desstatues tombées du piédestal, des arts descendus au rang de métiers.Combien de colosses puissants qui étonnent nos yeux dans les tempspassés par leurs proportions, se sont amoindris en traversant lesépoques, ainsi que les bâtons flottants sur l’onde ; soit qu’à la façonde Procuste, nous les ayons écourtés à la mesure de nos tailles, soitque les âges aient emporté leur physionomie peu à peu, de même quechaque instant dissipe les parfums d’une cassolette ! Qui reconnaîtsous le toit de l’échoppe aux contrevents verts, dans le vieillardcourbé sur un bureau zébré d’encre et de coups de canif, le scribe,commensal des rois et des seigneurs, qui guidait la plume dans lesdoigts ignorants de la châtelaine, le poignard sur le parchemin dans lamain rebelle du chevalier ? Et le barbier-chirurgien-étuviste, ceprototype de Figaro, jadis armé du rasoir et de la lancette, gazettebabillarde du scandale, entremetteur d’intrigues, alègre et prospère,n’a-t-il pas vu son monopole envahi, morcelé, et maintenant n’en est-ilpas réduit au plat à barbe que piteux et morne il tend comme lasébille du pauvre ? L’athlète et le gladiateur, que Phidias, Ctésilaos,et Agasias, ont reproduits en marbre comme un défi de perfection ànotre humanité dégénérée, façonnés dans le moule antique, grec ouromain, peuvent-ils avoir même une copie décolorée dans le LUTTEURde nos temps, court et trapu ; lourd et commun ; grossier d’allure, etqui, comme Quasimodo, fait mentir l’axiome que de l’harmonie naît laforce ? Acteurs d’une fête religieuse, les athlètes étaient, ainsi que le ditPindare, une réunion d’hommes libres qui venaient conquérirl’immortalité et les couronnes d’or, au bruit des trompettes, au son dela flûte, interrompus par les rapsodes qui récitaient les versd’Homère, les poëmes d’Empédocle et les chants d’Hésiode. Duellistespour le divertissement du peuple-roi, dans un cirque immense tendu defilets d’or, de splendides velaria; où rugissaient les lions et les panthères, où siégeaient cent dixmille spectateurs ; l’esclave thrace, le prisonnier sarmate ou gauloisjouaient leur vie dans un drame réel et sanglant, et tombaient frappéspar l’épée du secutor, parla faux du mirmillon, par letrident du rétiaire. Quel plus bel enjeu que la vie ? quel plus beau prix que la liberté ? L’athlète de nos temps, triste parodiste, agent des plaisirs d’une fêtepatronale, lutte dans l’arène au son aigre du pipeau, aux mélodiesconjointes de la grosse caisse et du galoubet. Et quelle arène ? aulieu de ces immenses assises de pierre qu’on appelle Colysée, dont lalice était parsemée de cinabre, de sable d’or, garnie de fraîchesfontaines ; ordinairement c’est une prairie, une aire clairsemée depierres et de paille, et le circuit est formé par des spectateurs enhabit de bure. Eh bien ! chez le peuple romain étendu sur ses gradins de marbre, chezles innombrables témoins des jeux Olympiques, il n’y avait pas plusd’enthousiasme et de délire que chez les spectateurs de nos jours. Ons’enivre aussi bien avec le vin bleu des cabarets qu’avec le Tokai.Dans les provinces méridionales, il n’est pas de hameau misérable etindigent qui a sa voto (1)ne se cotise pour avoir au moins un couple de lutteurs. Chaque peuple aainsi dans ses mœurs un goût dominant qui décèle son caractère, qui estle principal trait de sa physionomie. Nul n’évoque le souvenir del’Angleterre sans se rappeler les combats de coqs, et surtout leboxeur. Nul, en pendant à l’Italie, n’oubliera ses soprani et sesfrénésies musicales. Quel est le roman espagnol qui, à part lesautodafés, les sérénades et l’inquisition, n’ait été défrayé par lescourses de taureaux, les picadors, les matamors, les banderilleros,etc. ? Dans le Midi, le lutteur se détache comme un type spécial, fort detoute sa puissance et de toute sa popularité. Il y a bien là certainesinspirations émanées de ce sol romain, où dorment à quelques pieds tantde débris. Les Arènes de Nîmes, l’amphithéâtre d’Arles ne devaient pasrester comme un cadavre inerte ; leurs échos ont trop souventtressailli à des hurlements sauvages pour demeurer silencieuxdésormais. C’est presque le même peuple qui criait par les rues : panem et circenses ; aussi lespierres qu’ont foulées les sandales et les bottines romaines doiventcroire qu’elles assistent toujours au même drame, en entendant lestransports et les clameurs de cette population passionnée. Ce sonttoujours ces gens au teint bronzé, aux habitudes rudes et farouches, audésir ardent ; avides d’émotions et de spectacles où ils puissentdépenser leur exaltation. Ne leur parlez pas du théâtre et de lalittérature ; ce n’est rien pour eux que ces catastrophes factices dontles cinq actes d’un mélodrame sont engorgés ; ils méprisent ces rouagesqui meuvent une machine dramatique, ces dénouements prévus. Leur drame,c’est cette action réelle, ce concours d’adresse et de force, l’une sifertile en ruses, l’autre si féconde en ressources ; toutes deux seprenant corps à corps, et présentant toujours tant de physionomiesdiverses, tant de tours variés, tant de coups de théâtre, tantd’incertitude de la victoire, que le spectateur reste haletant,indécis, ravivant la lutte par ses clameurs à une savante manœuvre,excitant les lutteurs de ses applaudissements comme du cliquetis d’unfouet ; morne ou trépignant, suivant les chances heureuses oumalheureuses de son favori. Ce peuple, dont l’organisation est sirudement trempée, ne peut se plier à nos susceptibilités raffinées, auxhabitudes parisiennes qui se contentent des mignardises du théâtre ;lui ne craint pas le sang versé, de tristes exemples l’ont assez prouvé; et soyez sûrs que si la civilisation ne criait haro, il mettraitvolontiers des épées dans la main de ses lutteurs. Nous avons semblé, par ce qui précède, constater l’existence des luttesseulement dans les provinces méridionales ; c’est qu’en effet là c’estune préoccupation incessante ; mais la patrie des hommes aux longscheveux et aux larges épaules a aussi ses lutteurs. Dans tous les paysoù le séjour des cohortes romaines a tracé un sillage si profond, qu’iln’a pas encore été effacé par le temps, le lutteur existe à l’état detradition. Mais parmi les montagnards kernewotes du Finistère, ce n’estplus un métier spécial ; ce sont des paysans robustes qui quittent lacharrue et viennent combattre à chaque pardon (2) pour ledivertissement de leurs compagnons. Nous ne parlerons pas decette lutte de paroisse à paroisse qu’on appelle sowle, et n’est autre que le jeudu shinty en Écosse, dit hurling en Angleterre, laquelleconsiste à chasser une boule sur le territoire de sa commune. Nousmentionnerons seulement celle dont la domination romaine a laissétomber quelques notions sur le sol ; qui s’est mêlée aux pratiquessuperstitieuses du moyen âge, et a subi l’influence religieuse sipuissante en Bretagne. Il est curieux de rapprocher les coutumes qui ysont usitées, avec celles de nos provinces méridionales. D’abord, par une version contraire que la différence de climatsexplique, les Bretons luttent habillés. Une chemise de forte toile quis’enserre dans une culotte étroitement collante au corps, les cheveuxrelevés, contournés en chignon et liés par une torsade de paille, desguêtres de berlinge (3) ;voilà le costume. On comprend que la lutte y perd beaucoup de sonintérêt, nous sommes bien loin de l’athlète. Le jeu des muscles, lesposes académiques de deux corps entrelacés, les rapports de tradition,tout cela ne peut plus exister. On ne voit que deux paysans qui segourment et se roulent dans la poussière. Le lutteur breton est par-dessus tout superstitieux ; s’il se signe àplusieurs reprises avant le combat, c’est moins pour demander ainsil’aide de Dieu et de la sainte Vierge, que pour se préserver dessortiléges et du louzou. Lelouzou, sachez-le bien, donne une vigueur surhumaine à qui le possède ;ce sont quelques plantes à cueillir par la nuit, le jour du Sabbat,avec des formules mystérieuses. Les âmes religieuses s’en gardent commed’un maléfice, parce que c’est un pacte tacite avec le génie du mal ;mais d’autres moins timorées l’emploient en se promettant de seracheter par quelques noëls au pied des calvaires. C’est à cetteterrible puissance, vous dira-t-on, que Pierre de Moncontour lutteurdes environs de Rennes, dont le nom est resté pur de toute défaite, adû tous ses triomphes. Le Breton entre en lice, mais, au préalable, ilfait couler l’eau favorable des fontaines dans ses manches, le long deses bras et sur sa poitrine ; il n’y entre pas, si c’est le jouranniversaire de quelque catastrophe de famille, s’il croit avoir vu l’Ancou glisser sur les flots, s’ila pour rival un homme accusé de se signer à rebours, de rendre lesterres stériles et les femelles des bestiaux infécondes. Les conditions de la lutte sont : de ne prendre son adversaire qu’à lachemise, de ne point le frapper du pied, de n’employer ni sortiléges,ni magie. Le croc en jambe, cette manœuvre subreptice et perfide dutraître, qu’on nomme là peeg-gourn,est autorisé. Les gages quichargent une sorte d’arbre de mai sont ordinairement : un mouchoir, uncoq, un mouton, voire même une génisse, que l’on place sous les yeux dupublic. Le tambour annonce par un roulement que la lutte va commencer. Deuxhommes, l’un avec un fouet à la lanière sifflante, le chapeau baissésur les yeux pour ne pas avoir pitié des réfractaires, l’autre avec unepoële, font faire liss (4).Les sonneurs (5), qui sont : un violon, un tambourin, une musette, dite bigniou, un hautbois,s’assèyent sur une estrade, ainsi que les juges choisis parmi de vieuxlutteurs, parmi les notabilités de l’endroit, et les puissancestemporelles et civiles ; le maire, le notaire. Toute une foules’accroupit autour de ce spectacle ; les toits des granges voisines segarnissent de curieux ; les arbres portent des grappes d’hommes ; lesfemmes se prélassent sur des échafauds construits à la hâte. Un lutteurprend le prix dans son chapeau, si c’est un mouchoir ; sur son poing,si c’est un coq ; au haut des bras ou sur les épaules, si c’est unmouton ou une génisse ; et se promène ainsi dans l’assemblée,s’arrêtant à dessein devant ceux qu’il soupçonne devoir répondre à sondéfi ; si nul ne tire sa veste et ne rattache sa chevelure en luidisant : Attendez ! le prix lui appartient ; mais si quelqu’un lui criede s’arrêter et lui touche l’épaule, la lutte est engagée. Les deuxlutteurs se déshabillent et paraissent dans le costume que nous avonsdécrit, s’embrassent, se disent leurs noms, leurs communes ; se mettentla main droite sur l’épaule gauche, la main gauche sur le côté droit,et commencent. Leurs cheveux se délient dans la chaleur du combat, leurchemise se déchire en lambeaux sous leurs doigts crispés ; s’ilstombent dans la poussière, et que l’un d’eux touche la terre par ledos, l’on crie : Ar lam è(6) ; et celui-là est vaincu. Si aucun d’eux n’est tombé ainsi, nè get lamm (7), c’est un costiu, une chute inutile, et l’onse relève. Outre le croc en jambe qui est modifié d’une manièresavante, il y a d’autres tours remarquables : le maléfant, du nom de son inventeur,par lequel l’adversaire est lancé en arrière par dessus l’épaule ; le toll scarge qui ne laissel’adversaire s’appuyer que sur la pointe d’un seul pied, de sorte qu’ilest facile de le faire trébucher par un peeg gourn. Il y a encore le cliquet roon, où, l’adversaireayant perdu pied, le lutteur le fait rapidement tourner autour de luiet le jette à terre tout étourdi. Dès qu’un lutteur est proclamévainqueur, le plus fort des juges le saisit à la ceinture et le montreà l’assemblée, qui applaudit avec transport. Passons à un plus véritable représentant de la lutte antique, aulutteur des provinces du midi. Nous avons nommé le boxeur quelques pages plus haut ; voilà dans laphysionomie de nos voisins d’outre-mer le véritable pendant du lutteurméridional. Tous deux ils résument les instincts d’une population : ilssont un anneau semblable de cette longue chaîne de types qui, réunis,forment une nation ; on ne peut les en détacher sans briser la trame.Aussi, quelle est la collection de Headsof the English people qui ait oublié cette importante figure,non plus que celle de l’amateur de coqs ! Qui de nous s’est fait uneAngleterre sans son boxeur, escorté de ses parrains ? Quelcaricaturiste français n’a pas représenté l’Anglais avec son ventred’alderman ; les bras arrondis, les poings menaçants ? Le boxeuragressif et brutal n’est-il pas le type le plus vrai de la populacegrossière de Londres ? Le lutteur n’est-il pas une révélation desinstincts un peu farouches des Méridionaux ? Les rapports, du reste,sont si réels entre les deux productions indigènes, que, malgré ladistance, elles ont un esprit haineux de rivalité. L’Anglais mépriserale lutteur français de toute sa morgue britannique, en déclarant queSwift ou Adams en feraient bonne justice. Le lutteur vous apprendracomme quoi un de ses confrères, insulté par deux boxeurs dans les ruesde Londres, les fracassa sur la muraille ; anecdote que je croiraisdévotement par patriotisme, si elle n’appartenait pas, par droitd’ancienneté, à Maurice de Saxe, tout aussi bien qu’à l’amiral deGrasse. Les villes qui se baignent au Rhône sont la pépinière de ces lutteurs.Remoulins, sur le Gardon, cite plusieurs illustrations de cette espèce.Saint-Quentin fut la patrie d’Archambault. Les naissances douteusesdonnent lieu à des querelles. Homère ne fut pas revendiqué avec plusd’acharnement par Chio, Scyros, etc. Aussi, chaque affiche distingueprécieusement les pays, et signale bien clairement : le partiAvignonnais ; le parti Lyonnais ; le parti du Gard ; le partiMarseillais. Quand un lutteur étranger est vainqueur dans l’arène, lesrivalités grondent sourdement ; les parieurs aigris murmurent contre lemalencontreux lutteur ; ̶ A pas péta d’eschino (8), criela multitude. On rapporte que les deux célébrités Nîmoises actuelles,dans un défi qui leur fut porté par Marseille, indignées de se voirainsi chicaner la victoire, renversèrent leurs adversaires avec tant deforce et de rudesse, que plus d’un d’entre eux ne put se relever sanssecours, et que le peuple irrité faillit mettre en pièces lesvainqueurs. Entre deux lutteurs en renom la ville se partage ; tous prennent partipour l’une ou l’autre faction, ainsi que pour les bleus et les verts du cirque deConstantinople. Chacun raconte de sonlutteur des histoires qui font pâlir celle de Polydamas qui soutint unecaverne prête à s’écrouler, et de Milon de Crotone, qui tua et mangeaun bœuf (d’autres disent un mouton, ovemet non bovem, ce qui réduitsingulièrement le prodige). « Un tel, disent les prôneurs, près d’êtreécrasé sous une roue de charrette, la souleva à quelques pouces de sapoitrine jusqu’à ce qu’elle eût passé. – Un autre élève jusqu’à sabouche une cornue de vendange pleine de vin, aussi aisément que nousautres débiles approchons de nos lèvres un verre à pied. – Un autrecrève un baril d’un coup de poing, et a été surnommé pour ce fait Crèbobouto (8), etc. etc. »Malgré tous ces témoignages de chaleur et d’intérêt, le lutteur est malconsidéré. Un paysan aisé montrera autant de désespoir en voyant sonfils dans l’arène, qu’un respectable bourgeois de la rue Saint-Denis ensachant son fils engagé dans une troupe de cabotins. Cela tient aupréjugé qui poursuit tout homme qui consent à se donner en spectaclepour notre divertissement, et surtout au relâchement des mœurs de cesartistes. Leurs violents exercices, le renouvellement de forces qu’ilsnécessitent, leur donnent le besoin et le goût des liqueurs fortes. Ilsfont des repas considérables, à l’exemple des athlètes, et vivent,pendant l’intervalle de leurs triomphes, dans les plus infâmes bouges.Ils ont fui le labeur persévérant de l’ouvrier, la dépendance del’artisan pour la vie libre et vagabonde, pour le far-niente des longsloisirs, et leurs habitudes sont empreintes de ces funestesinclinations. Comme leur salaire ne vient pas lentement, au jour lejour, pièce à pièce, mais en somme, la débauche est immédiate. Lelutteur couronné élit pour ses plaisirs amoureux quelque robustesultane, et liquide savictoire en compagnie de ses disciples et de ses seïdes. Le lutteur, en effet, a une cour composée de ses parents, des amis desa classe, qui le félicitent, lui secouent la main après un succès ; etaprès la défaite le consolent en attribuant la chute à un faux pas, àune trahison de l’adversaire, à tout, plutôt qu’à l’infériorité duvaincu. Les grands maîtres font école ; ils enseignent les éléments dugrand art, si répandus d’ailleurs qu’on voit les enfants dans les rueslutter avec principes ; en outre ils initient leurs élèves à leursystème, ils lui prêtent leur coupfavori, car chacun d’eux en a un qu’il a créé, de même que les maîtresd’escrime, de bâton, et de boxing.Leurs théories, comme on le suppose sans peine, sont développées dansun singulier langage, car ils sont complétement illettrés. Issus depaysans, livrés à des exercices gymnastiques fort peu intellectuels,ils n’ont rien en dehors de leur éducation brutale. L’un d’eux sefaisait indiquer son nom sur l’affiche, et avait choisi un de ses amispour se faire lire chaque soir des vers à sa louange, vers françaisécrits sous l’inspiration d’une muse patoise. Mazard, le plus illustrecoryphée du genre, avoua naïvement à un amateur frénétique quisollicitait de lui un autographe, qu’il ne savait pas écrire. Nous avons nommé Mazard, l’Enfantdes vieilles Gaules, ainsi que l’appelle son poëte : MEISSONNIER luisuccède, enfant de la Provence. (10) jadis son disciple, maintenant son rival. Ce sont les deux plus grandesrenommées autour desquelles gravitent les autres comme des astressatellites. Le premier a été surnommé l’Invincible,le second l’Infatigable.Tous du reste possèdent un sobriquet dont le public les a décorés, ouqu’ils se sont attribué eux-mêmes, et qu’ils attachent à la queue deleurs noms sur l’affiche. Ainsi on lit : Bouillard, dit le Crâne ; Patte, dit le Terrible ; Martin, dit Belarbre ; Lamouroux, dit le Mistral ; Serrurier, dit Finelame ; Jean Devaise, dit Papillon ; Blanchard, dit Va-de-bon-Cœur, etc., etc. Lesplus modestes indiquent seulement le lieu de leur naissance : Coste, deThulain ; Quiquine, de Roquemaure ; le grand Paulet, de Vauvert ; etc. Il y a des luttes périodiques qui, dans les grandes villes, ont lieuchaque semaine, le dimanche ; d’autres accidentelles, ce sont cellesque l’on célèbre dans les fêtes de village. Les premières, quiconstituent un spectacle suivi, ont un théâtre réservé ; par exemple,les Arènes, à Nîmes ; alors elles prennent un caractère presquesolennel. Toute cette multitude, échelonnée dans cet entonnoirelliptique de pierre construit comme un enfer du Dante, et qui s’agiteet se meut sur les gradins, en laissant échapper un murmure formidablecomme celui d’une fournaise, donne au géant romain sa véritablephysionomie. A voir cette mer de têtes s’agiter, un frémissement deplaisir passer à chaque péripétie sur cette foule immense, et là-bas,dans un cercle étroit de sable, deux hommes à peu près nus, entrelacéscomme des serpents, roulant sur la poussière, on croit assister à lascène antique ; mais si l’œil se hasarde à chercher ……………… laplace des César, Celle desproconsuls et des nobles familles Et celle queVesta réservait à ses filles Dont l’index était un poignard (11), l’illusion s’enfuira, chassée comme un nuage par le vent, car on verrasiéger à la même place où étaient assises avec leurs robes blanches cesmêmes vierges de Vesta, si cruelles et si belles, la gravité gourmée demonsieur le commissaire de police, la raideur officielle du gendarme,et les physionomies bourrues des membres du conseil municipal. Aux votos de village,l’aspect est plus pittoresque : la scène, comme nous l’avons dit plushaut, se passe dans une prairie, dans une plaine, dans une aire. Au sonde la musique, quelques paysans, se tenant par un mouchoir, alignentles spectateurs en cadence, d’autres avec une perche maintiennent lescurieux. Aussitôt que le rond est fait, l’orchestre, composé d’uneclarinette, d’une grosse caisse, d’un violon et d’un galoubet, fait letour de l’arène en jouant l’air national de la lutte, qui est aussi lechant de victoire.  C’est à l’imitation des hérauts d’armes et des maréchaux-de-camp, quiparcouraient la lice des tournois, suivis des ménétriers et deschevaliers tenants ou assaillants tout houssés et téniclés. Il y a deux sortes de lutteurs de même qu’il y a deux sortes de luttes.Il faut, comme on le pense, à qui entreprend ce métier (disons cetart), toute la plénitude des forces, la réalisation complète desavantages physiques ; aussi le lutteur est-il à la fleur de l’âge.Mais, à même proportion d’années, la nature souvent s’étant montréeluxuriante envers quelques-uns, tandis qu’elle n’a été que riche enversles autres, cette disparité a nécessité une division. Il y a donc leshommes et les miechommes(12). Ce sont les premiers qui commencent la lutte. La lutte libre, réservée auxmiechommes, leur donne la faculté de saisir leur adversaire par tout lecorps, et leur permet de poursuivre la victoire sur l’homme renverséquand il n’a pas touché des deux omoplates. La lutte de la ceinture ne donneprise que de la ceinture en haut. Dans toutes deux le croc-en-jambe,dit cambette, estexpressément défendu. Tous ont fait cercle ; les premiers rangs assis, les derniers debout,les musiciens à leur place. Les lutteurs se déshabillent rapidement aumilieu du groupe de leurs partisans, qui les entourent et les dérobentaux regards pudibonds ; puis ils se présentent dans la lice.Quelques-uns ont les bras, les cuisses ou la poitrine tatoués : l’und’eux portait sur son estomac le tableau complet d’une lutte rehausséen couleurs. Les célèbres sont revêtus ordinairement d’un caleçond’honneur, gagné à quelque lutte mémorable, lequel est de velours,frangé d’or ou d’argent. Les deux rivaux se donnent une poignée de mainpour montrer qu’il n’y a pas entre eux d’inimitié particulière ; puischacun prend quelques poignées de terre, et se tient devant sonadversaire, l’échine courbée, les coudes pressés au corps, les mainsserrées, toutes les saillies effacées, l’œil aux aguets, épiant lemoment, étudiant les gestes de l’antagoniste ; tous deux prêts àprofiter de la moindre imprudence, à éviter une manœuvre dangereuse.Ils tournoient lentement ainsi, reculant, avançant, aveccirconspection, sans se livrer. Une remarque ordinaire, c’est que dansla lutte, à moins qu’elle n’ait lieu entre deux lutteurs d’unecélébrité bien égale, il y en a toujours un qui garde la défensive,humblement ployé, le regard inquiet, tandis que son adversaire estdebout, le sourire sur les lèvres, sans paraître craindre une mesureagressive. Si la supériorité de forces est bien décidément acquise àl’un des deux, il arrive souvent que celui-là ayant enlevé son rivaldans ses bras et tenant la victoire à sa disposition, le laisse alleravec une clémence dédaigneuse, plus humiliante qu’une défaite, ou lejette négligemment sur le sable aux huées de la multitude. Quandl’infériorité est trop grande, le lutteur robuste prend dans ses brasson rival comme une nourrice son enfant, et le porte en dehors del’arène. Quelquefois, d’un commun accord, les deux combattants sesaisissent au col, entrelaçant leurs bras sous l’occiput, front contrefront comme deux taureaux : c’est ce qu’on appelle le collier. Si ce manége dure troplongtemps, le public siffle et crie : Défors(13), jusqu’à ce qu’ils en viennent aux mains. Les lutteurss’échauffent peu à peu de leurs efforts vains, de leurs ruses déjouées; la sueur découle bientôt de leur front sou le soleil ardent du midi ;les claquements de la main retentissent sur les épaules et les bras quise marbrent de rouge ; les muscles gonflés se dessinent en sailliesbleuâtres sur les jambes et sur les bras ; le groupe de ces deux hommesentrelacés comme des serpents, se traîne péniblement dans l’arène,jusqu’à ce qu’enfin un des lutteurs, dans un mouvement mal calculé,soit tourné, soulevé et renversé aux applaudissements de l’assemblée.Si la lutte a été bien soutenue de part et d’autre, le public consolepar quelques bravos le vaincu qui salue avec confusion, sinon lesifflet l’accompagne. A chaque relâche les combattants ont recours au cordial : le vin oul’eau-de-vie ; mais quelques-uns s’en abstiennent comme d’une chosenuisible, et se contentent de garder dans leur bouche un fétu de paillepour y entretenir la fraîcheur et conserver la respiration facile. Il est impossible de décrire toutes les physionomies de ce spectaclemultiforme si diversement accidenté ; chaque lutteur apportant sonmode, chaque lutte apportant ses variétés. Quelques coups pourtant,plus fréquemment employés, méritent mémoire. C’est d’abord le tour de cuisse, où excelleCoste de Thulain, et qui consiste à faire trébucher l’adversaire sur lajambe avancée près de lui. Le tourde bras est un système de dislocation attribué à Meissonnierpar lequel, chargeant le bras de l’opposant sur son épaule, il luiimprime un mouvement de rotation et le renverse la tête la première. Cetour exige une force prodigieuse comme celui que l’on nomme le tour de tête ; il s’agit danscelui-ci de tenir l’adversaire courbé, la tête contre votre poitrine,et lui passant les bras sous le cou comme deux barres de ferinflexibles, de le soulever de terre ; le rival pèse de tout son poids,alors s’exécute un immense travail de force : l’homme qui fait ce coupse carre sur ses jambes pour que ses jarrets ne fléchissent pas, etrenversant à demi son buste, la tête en arrière, les dents serrées,l’écume sur les lèvres entr’ouvertes, le visage contracté, amène à luiavec un râle d’efforts cette masse pesante qui ne résiste que par soninertie, et quand il l’a enlevée de terre, l’y rejette sur le dos parun revirement brusque. L’autre, en revanche de ces fatigues, court lachance d’avoir les vertèbres du col luxées. Patte, beau-frère deMeissonnier, dont un poëme déjà cité a peint la promptitude à vaincrepar ces vers rapides : Tel qu’un taureau fougueux dans l’arène il s’élance, Il arrive, il letombe (14) …………………. emploie assez fréquemment ce terrible procédé. Les plus grandsménagements sont recommandés aux lutteurs ; mais les chutes assez rudescausent souvent des blessures graves, surtout par l’imprévoyanceordinaire qui laisse subsister des pierres dans le champ du combat. Lesquerelles pour coup douteux sont extrêmement rares, la voix du peupletranche aussitôt la question ; sa décision, formulée en de monstrueuxhurlements, est un jugement sans appel, et les prud’hommes s’empressent de s’yconformer. Les prud’hommes sont les juges, choisis quelquefois parmides jeunes gens de famille, ardents zélateurs ; au nombre de quatre oucinq, ils doivent marcher, distancés entre eux de quelques pas, autourdes lutteurs, pour ne pas les masquer au public. Si l’un d’euxs’arrête, la foule crie : « Circulez ! » Leur fonction est d’empêcherles infractions et de prononcer l’arrêt. Pendant le combat, les musiciens jouent l’air de la lutte, et le doyendes paysans, placé près d’eux, en chante les paroles d’une voix cassée,à peu près comme Ramalingam récitait un poëme hindou pendant la dansedes Bayadères. Voici l’air et les paroles :  Le lutteur doit renverser deux hommes, et quelquefois trois, suivantles conditions faites. Si nul ne se présente après la premièrevictoire, le prix lui appartient. Ce prix varie de 50 à 500 francs enproportion de l’opulence des communes. Les artistes du premier rangreçoivent une somme fixée, même après avoir été renversés. Une des plaies de la lutte et qui en amène la décadence, au dire desamateurs, c’est la déloyauté de ses desservants. Par une conduite fortexplicable du reste, ceux-ci préfèrent gagner la moitié du prix, moinsles labeurs et les chances aléatoires du combat. Aussi deux hommes quiluttent au même degré de force et de réputation et peuvent craindreréciproquement une défaite, préfèrent fixer la destinée, et l’un d’euxconvient d’avance de jouer le rôle de vaincu ; puis le prix remportégrâce à cette concession est partagé entre eux. Quand le peuplesoupçonne une supercherie de ce genre, il murmure, crie qu’ils s’entendent, et les faitrecommencer. Mais quelquefois la déloyauté est du côté du peuple, qui,en prononçant les paroles sacramentelles : A pas touca (16), veut se donnerdouble plaisir, comme un dilettante qui crierait bis. Dans d’autres circonstances,une coalition s’ourdit contre un lutteur robuste ; au contraire de ladisposition d’Horace contre les trois Curiaces, ils s’unissent troiscontre un. Le plus faible vient éprouver les forces du colosse, etprolonge sa résistance autant qu’il peut pour le fatiguer. Le second,plus vigoureux, engage une lutte sérieuse, lasse son adversaire ; et sicelui-ci n’est pas terrassé, le troisième, frais et dispos, supérieuraux deux premiers, combat, souvent avec succès, le rival dont lesforces se sont épuisées dans les luttes précédentes. Quoiqu’il n’existe pas une loi aussi terrible que celle qui punissaitde mort toute femme qui assistait aux jeux olympiques, les damesn’assistent plus à ce spectacle : les convenances les en ont exclues,et surtout les accidents qui, dans toutes ces prises de corps, arriventsouvent à la frêle étoffe de l’inexprimable,seul vêtement que portent les lutteurs. En revanche, les maîtresses deslutteurs assistent, inquiètes et éplorées, à ce drame palpitantd’intérêt pour elles. La grisette et la paysanne y abondent, et cepasse-temps l’emporte souvent sur le plaisir de danser lou congo, las treilhas, et la falandoulo. Le lutteur, à part sa nudité académique, n’a pas de costume spécial,mais l’on remarque dans sa toilette, quelquefois assez soignée, le goûtgénéral du peuple pour les couleurs tranchantes, qui se révèle par ungilet sang de bœuf ou une cravate d’un rouge écarlate. Ils ontd’ordinaire les cheveux courts et ras à la malcontent, le chapeaulanguedocien en feutre gris relevé et liseronné autour des bords, laveste du paysan. Plusieurs, grâce à leurs Pénélopes, ont du linge fin,et j’en vis un qui s’enorgueillissait singulièrement d’un jabotvolumineux disposé en arc sur sa poitrine. Outre le lutteur proprement dit, qui vit exclusivement de sesvictoires, qui n’a pas d’autre métier ; qui, professeur théorique,développe les éléments généraux et ses systèmes particuliers, il y a lelutteur d’occasion. Comme tous ont quelques notions sur la lutte, c’estun paysan aux formes massives, aux bras musculeux que le prix allèche,ou bien (anomalie heureusement fort rare) un jeune homme de familledistinguée, cédant au désir impérieux d’exercer des forcesremarquables. Mais, comme lutteur de ce genre, celui qui tranche surtous les autres par son originalité et sa bizarrerie, c’est le Carraco. Le Carraco fait partie de cette grande famille inconnue, éparse sur lespoints du globe, condamnée à la vie errante et nomade, sauvage en dépitde la civilisation qui la cercle. Les Pyrénées rejettent cette écumedans les provinces méridionales. A chaque fête, ces gitanos viennentallumer la veille leurs bivouacs aux portes de la ville, et lelendemain on les retrouve s’épanouissant à la lutte d’hilarité et debonheur. L’appât de quelques pièces d’argent les fait toujours entreren lice avec les miechommes. C’est alors un grand divertissement pourles spectateurs. En effet, les carracos (nom injurieux qui veut direaussi bien voleur que bohémien) sont en ce moment la race souffreteuseet méprisée dont la gaieté cruelle du peuple a toujours eu besoin pours’en faire un jouet passif ; ainsi qu’ont été les juifs pour leschrétiens du moyen âge, ainsi que sont actuellement les Chinois pourles Malais. Le carraco est donc le loustic involontaire, le paria lesouffre-douleur de la multitude. On rit de ses gestes frénétiques, deson corps brun, de ses membres grêles comme ceux de l’Arabe, de lafaçon dont il grimace vis-à-vis de son adversaire, qu’il fixe de sesyeux étincelants, en lui montrant ses dents blanches au milieu de sabarbe épaisse et noire. Il est du reste fort plaisant de voir la tribusuivre avec anxiété cette lutte où se résout la question d’un bonsouper et d’une joyeuse orgie ; et le lutteur exprimer sa joie aprèsune victoire, par les folies les plus bizarres, en bondissant comme unchevreau par toute l’arène, tandis que dans la situation contraire ilnie avec opiniâtreté, et les bras tendus au ciel, qu’il ait été vaincu,lors même que ses épaules sont encore maculées de terre. Le lutteur cumule aussi souvent ces fonctions avec celles de toréador.Il est un des acteurs des courses et des ferrades. Sans armes, enbourgeron, le corps ceint d’une écharpe rouge, tandis qu’un compagnonmonté à cheval harcèle le taureau, il détourne la fureur de l’animalsur lui-même, et se glisse, dans les moments dangereux, sous lescharrettes disposées en fer à cheval qui forment la lice, ou franchitla barrière si la scène se passe dans les Arènes. Enfin, après quelquespasses, il dirige sa course vers l’extrémité où les fers se préparentdans un brasier allumé, attend de pied ferme le farouche habitant de laCamargue, le saisit par les cornes, le fait trébucher, et le tient àterre maintenu et dompté, tandis qu’on applique à l’animal sur lescuisses une étampe rougie au feu qui le stigmatise du nom ineffaçablede ses maîtres et le fait esclave. Les plus célèbres toréadors sontBarailler, Jacques, Paulet de Vauvert, Ravel. Celui-ci, réputé pour sonadresse dans ces jeux dangereux, renversé dans une lutte à plusieursreprises par le fameux Mazard, se releva avec dépit en lui disant : Ah ! coquinet, t’auries tomba s’aviés desbânos (17). Le lutteur jaloux de sa gloire se retire aussitôt qu’il sent ses forcess’affaiblir, pour ne pas entendre murmurer autour de lui : Trop longtempsle vieillard est resté sur la scène. Il se marie et devient jardinier ou bayle(18) d’une métairie ; mais les rhumatismes, les douleurs, fruits de sesexcès, de tant d’efforts physiques, de victoires achetées au prix decontusions, de chairs froissées et meurtries, l’étendent de bonne heuresur un lit de souffrance, à moins qu’il ne soit toréador ; alors il ala chance d’être au préalable éventré, et d’entendre en mourant tout lecirque s’ébranler aux clameurs des gens du peuple, se disant les unsaux autres en frappant dans leurs mains : A ben fa lou bau, l’a bien freta, l’a benpaga (19) ! Le soir, tous raconteront dans leur famille que lalutte a été fort intéressante, et qu’il y a eu un maladroit toréador,un sot, un lourdaud, un pountroucan(20) qui s’est fait tuer. Ce sera là son oraison funèbre. HENRI ROLLAND. NOTES : (1) Fête patronale. (2) Fête patronale. (3) Fil et laine. (4) Place. (5) Musiciens. (6) La chute y est. (7) La chute n’y est pas. (8) Il n’a pas craqué de l’échine ; expression pittoresque pour dénierla victoire. (9) Crève-tonneau. (10) Triomphe de Mazard, ̶ poëme par Lodéra. (11) Les Arènes, poésies par Reboul, de Nîmes. (12) Demi-hommes. (13) Dehors. (14) Il le renverse. – Idiotisme provençal. (15) p 128 je n’ai pas trouvé dans le texte le renvoi… Il s’agitdes paroles de l’air : Que celui qui veut lutter se présente, qu’il vienne au pré. Que celui qui veut lutter se présente, le rond est fait. (16) Il n’a pas touché (ses épaules n’ont pas touché la terre.) (17) Ah ! coquin, je t’aurais renversé, si tu avais des cornes. (18) Maître-valet. (19) Le taureau a bien agi. – Il l’a bien frotté. – Il l’a bien payé. (20) Terme de mépris : un homme faible, incapable. Littéralement unemplâtre. |