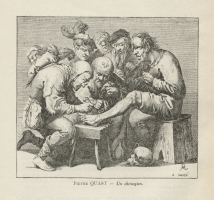

AAnvers, au premier étage du Musée Mayer van den Bergh, dans le couloirqui mène de l’escalier à la salle n° 6, un tableautin savoureuxaccroche fatalement le regard amusé et charmé du visiteur. Il est dePieter Quast (n° 131), et représente un chirurgien de village dansl’exercice de ses fonctions. Nous nous trouvons dans une salle basseaux parois d’un gris minable que ne relève qu’une estampe, où lecatalogue de la collection voit des représentations du globe céleste,que nous croyons être, à cause de leurs formes irrégulièrementcylindriques ou ovales, de gros calculs extraits ou naturellementéliminés, tout à fait à leur place dans le bagage d’un guérisseurambulant.

La scène principale traitée avec humour et hardiesse se passe dans lapartie gauche de l’oeuvrette. Le frater est accoutré d’habits auxteintes sonores : veste couleur d’argile, haut-de-chausse rouge, crevéslongs et minces aux bras et aux genoux ; il porte un ample béret plat,d’un rouge plus profond et huppé d’une plume blanche frisée. Il estassis, et sa jambe gauche s’allonge devant l’escabeau où le patientplacera le pied droit, siège du mal. A vrai dire, l’opérateur inspireconfiance, sa large face est sympathique, et malgré l’oeil qui seglisse finaud entre des paupières minces et serrées, le grand nezassyrien et la barbe bonhomme, lui assurent une jovialité agreste.

L’opéré n’en mène pas large ; ses cheveux longs et plats, mal soignés,encadrent de mèches à pointes irrégulières une face qui se crispe dedouleur, autour d’un appendice nasal long comme un bec de corbeau ;l’homme a les épaules maigrement vêtues d’une camisole jaune, et sespauvres fesses anguleuses transparaissent à travers la trame troplégère du pantalon, d’un bleu triste, dont le bas s’effiloche…

Le chirurgien maintient le pied de la main gauche, et dans ce geste ilcache aux connaisseurs que nous sommes le coup de bistouri ferme etdécidé dont la main droite entame la partie malade.

On ne distingue ainsi que le manche de l’instrument qui paraîtagrémenté de ciselures ; et l’on se croirait en présence d’un rebouteurde haut rang, n’était la trousse de cuire que notre homme porte enbandoulière, et qui rappelle le fourreau cher aux tueurs de cochons quivont de ferme en ferme accomplissant des sacrifices rituels.

Quand l’opération sera finie, un pansement louable complètera laconsultation, ainsi qu’il appert de tout l’accessoire qui gît par terre: une grosse éponge, un vase à panse et à pipette avec le vulnéraire,une bassine en cuivre, un pot cylindrique à onguent, du genrealbarelle, couvert de sa coiffe de papier et portant une étiquettedésignant le contenu, une tablette munie de son rouleau pour laconfection de l’emplâtre, et enfin une spatule très gracieuse de forme,de la même famille que le bistouri, et qui ne déparerait pas l’

Armentarium Chirurgicumde Scultet. Derrière, une femme au chef enveloppé d’un linge qui luitombe en monocle sur l’oeil gauche, semble à fois encourager le patientet prêter son assistance à l’opérant ; elle prend son appui à une tablesur laquelle nous trouvons une paire de ciseaux fins, un carafon enforme de ballon, aux trois quarts rempli d’un liquide citrin, et unécrin-trousse à anse en cordonnet, dont l’élégance n’arrive pas àeffacer le souvenir du rustique fourreau décrit tout à l’heure.

A l’arrière plan, un aide obèse a tendu un tablier sur son abdomenbedonnant, il porte bésicles, et hissé sur un tabouret, il décroche dumur un pot gris, plus précieux ou plus virulent sans doute et quin’abandonne sa situation élevée qu’à l’heure précise de son emploi.

Dans la partie droite du tableau, au même plan, deux paysans poussenten brouette un malheureux hydropique ; son ventre proéminelamentablement et ses pauvres bras brimballent comme fléaux en grange.Le beau jet d’opale que va donner le trocart, elle n’y suffira pas labassine en cuivre-soleil !

Nous possédons une gravure de Quast dont le Professeur Paul Richer ditavoir rencontré un exemplaire dans la collection du Cabinet desEstampes à Paris, mais que nous n’y avons pas retrouvé. Voici ladescription que notre érudit confrère en donne : « Le chirurgien, ungenou à terre, suivant la pose consacrée par les Teniers et Brouwer,incise profondément le coup de pied d’un malheureux qui serre lespoings et souffre cruellement. Il est difficile de préciser le genred’opération à laquelle il se livre, peut-être l’ouverture d’un abcès,mais l’instrument qu’il manoeuvre avec la sûreté d’un praticienconsommé est vraiment effrayant. C’est un long couteau à lametriangulaire à l’extrémité duquel pend un grelot, symbole del’intention satirique du peintre. Entre les deux, de nombreuxspectateurs se penchent, prêtant à l’opération un intérêt divers, àterre une bouteille et une tête de mort. »

Ajoutons que le drame joué pour nous par ces sept personnages estrapide, dense et habilement groupé. Le chirurgien ne vise pas à l’effetthéâtral, son costume est sobre et pratique, nous n’avons pas à faire àun personnage de tréteau ; une capeline lui couvre la tête et la largetoque à plume, rejetée en arrière, repose sur le dos voûté. A côté,attachée à la ceinture, pend une escarcelle de bon goût. Le facies duquidam est vu de profil, il est honnête et préoccupé. Les paupièresserrées tendent le regard, à travers des bésicles, sur les mouvementsdu bistouri. La main droite manie l’instrument d’assez haut au-dessusde la lame, dont le manche carré va se renflant vers la base quetermine un anneau, où s’attache une boule de métal mobile, que nous necroyons pas être un grelot ou un insigne quelconque de dérision. Aucontraire, cette boule nous paraît un contre-poids qui augmente lafermeté de la main opérante. Un grelot n’eut-il pas présenté des fentesou des ouvertures indispensables à la propagation du son ?

Quant au patient, il est mis avec plus de décence que l’opéré du muséeMayer van den Bergh, il ne grimace pas, mais les traits sont contractéset son oeil prend sur les parois de l’huis une arrête quelconque commesoutien secourable, tandis que ses poings se crispent sous la douleur ;et l’on sent en l’homme l’énergique volonté de garder immobile le piedopéré, aux fins d’assurer au chirurgien toute sa liberté d’action.

Entre les deux protagonistes, un assistant qui ressemble au chef desapôtres est accroupi ; très empressé, il suit avec intérêt la marche del’incision, les mains armées de gros tampons. Il attend le moment où lemaître grondera : « Mais épongez donc, saint Pierre ! »

Les quatre autres personnages sont comparses sans importance.

L’arsenal opératoire est réduit à sa plus simple expression un bistourià contre-poids, une cruche et un crâne, seule concession auxcoutumières pantalonnades des forains.

Quast prenait un plaisir évident à ce genre de représentations comme onpourra s’en convaincre en parcourant les bonnes collections d’Europequi ont la rare fortune de posséder de ses oeuvres.

En Bavière, le musée de la ville de Bamberg possède un

médicastre rural,qui extirpe une tumeur du front d’une femme qu’un assistant maintientvigoureusement sur la chaise opératoire. Entre-temps voici un paysanqui plaisante tandis qu’il amène sa geignante moitié juchée sur sesépaules.

Comme pendant, dans la même galerie, nous voici les témoins amusés desefforts d’un

dentisteluttant contre la molaire d’un villageois robuste. Mais le thérapeute aplus d’un tour dans son sac, puisque la femme assise près de la tablejette un regard d’une complaisance toute commerciale vers une paysanneque son mari ne conduirait pas en brouette pour une simple rage du nerfmaxillaire.

Nous avons vu un autre

dentistede Quast au musée Teijler de Haarlem ; il porte la date de 1643.

De même, le château de Schleïssheim accorde son altière hospitalité àun troisième chevalier du pied de biche ; il y voisine agréablementavec son compère

l’oculiste-abatteurde cataractes.

Naguère la collection Wesendonck de Berlin tirait vanité d’

un barbier de vert vêtuet taillant dans le pied d’un garçon de ferme en veste rose et braiesjaunes.

Dans le même genre de sujet citons le tableau du Rijks-museum , entrédans la collection grâce à la générosité de M. D. Dzn. Franken en 1898.Il représente un

rebouteurbandant le pied à un vieillard que soutient un hommed’expérience ; dans le fond, un disciple de Nemrod organise une chasseà la faune capillaire, sur la tête de son voisin.

A Petrograd, au musée de l’Ermitage, la carte de visite de Quast sedistingue par une fantaisie nouvelle :

un chirurgien vêtu de satin blancopère, et la Mort, sonnant de la trompette, pénètre dans la pièce. « Làoù Teniers et surtout Brouwer avaient vu matière à rire, Quast veutphilosopher ou bien nous effrayer », dit le Dr Henry Meige, qui voitdans ce hors-d’oeuvre une mauvaise plaisanterie.

Le Dr Bredius signale dans la collection Pâques à Liége un tableautinde sept personnages dont cinq s’occupent du

pansement d’une plaietandis que le sixième portant son prochain sur le dos pénètre dans lecabinet de consultation.

Un chirurgien opérant un paysan de l’

opération du caillou (

de kei) figure aumusée de Nîmes.

D’après l’affirmation du Dr Bredius, mais nous ne l’y avons pas vue etle catalogue ne la mentionne pas, une

boutique de barbierégaie le musée de Cassel.

Un charlatanmet sa note vive dans la galerie Hauzeur à Verviers. Moins plaisantcertes est le

bambocheinfirme du musée de Nantes.

Rappelons encore pour en déplorer la perte des deux tableaux de Quastqui disparurent dans l’incendie du musée Boumans à Rotterdam le 16février 1864. L’un représentait un

chirurgien opérant une vieillefemme, et l’autre

un vieillard maniant un crâne.

Bref les oeuvres de Quast étant plutôt rares, il se fait que la plupartde ses tableaux connus, s’ils charment les gourmets d’art en général,intéressent plus particulièrement les médecins, que ce jovial coureurde prétentaine coquait tel qu’il les rencontrait, pratiquanteffrontément leur métier, à une époque où l’exercice légal de l’art deguérir étouffait sous la masse des braconniers de tout rang et de toutpoil. Quast, d’une touche leste et spirituelle les saisissait au vif etleur communiquait sa verve gouailleuse dépourvue de méchanceté. Ruffianlui-même il se portraiturait lui-même au sein de ses grossestruandailles ; n’est-il pas curieux dès lors qu’il ait réservé sa notela plus décente, la moins triviale tout au moins, pour les sujets dontnous venons de parler.

N’était-il pas un peu orfèvre, et ne redoutait-il pas pour son proprepersonnage le mauvais quart d’heure dont il perpétuait le souvenir parson aimable talent ?

Ses fréquentations peu distinguées ne lui permettaient pas sans doutede faire la distinction entre l’universitaire et le banquiste, et danstous les cas c’est le deuxième, plus pareil à lui-même, qui lui étaitplus sympathique. Sachons lui gré de sa discrétion.

Mais où il donne plein cours à sa fougue caricaturale c’est dans lesséries de dessins dont il confiait le soin de les propager à desgraveurs comme P. NOLPE, S. SAVERY, H. HONDIUS, C. SCHMIDT, RENNER etd’autres encore. Ils représentent en général des croquants pouilleux oudes campagnards de piètre morale : le Cabinet d’Estampes à Bruxelles enpossède 69 spécimens, et celui de Paris 95. Nous passerons en revueceux qui nous intéressent davantage.

Un bouffon dont la marotte brimballe à la ceinture, déroule unebanderolle où le passant peut lire :

Vijf sinnen te Coop.

Les cinq sens sont commentés par les gravures qui suivent. La

vue est symboliséepar un homme assis qui porte lunettes et fixe du regard une chouette,perchée sur un arbre mort.

L’

ouïen’est probablement pas très fine chez ces trois cousins très affairéssur le seuil de leur demeure. Comment se fait-il donc qu’ils ne prêtentaucune attention à ces ambulants battant à toute force le tambour ettirant de l’accordéon ? Quast nous rappelle que celui-là est le piresourd qui ne veut pas entendre.

Une des formes les plus claires du sens dénommé

tact ou

toucher est bien lasensation de chaleur, aussi prenons-nous plaisir à voir se délecter àla flamme d’un gai foyer une mère et son enfant.

Le goût? Mais n’est-ce pas l’union harmonieuse des sensations gustatives etolfactives qu’apprécie comme il convient ce savant cullotteur de pipes,qui braise son tabac d’un tison ardent saisi entre les mors de la pince?

Et la bonne hôtesse ne corsera-t-elle pas agréablement ce plaisir en yajoutant la saveur fraîche et aigrelette d’un broc de bière mousseuse ?

Etait-il donc bien nécessaire de commenter une nouvelle fois le sens del’

odorat endévoilant devant nous un petit drame d’une intimité jalouse et farouche? O papas modernes et muscadins admirez donc ce brave homme de pèrequ’aucun dégoût n’effleure, lorsque d’un carré de papier il fait latoilette postérieure de son moutard gouailleur. Le peintre a placé dansle voisinage un chien en arrêt, dont les narines dilatées disent lajoie ; il ne se laisse pas distraire par le petit moulin de papierqu’agite devant lui le frérot plus âgé.

Cette petite scène familiale un peu malodorante, nous aguerrira pourles suivants où nous ne rencontrerons plus que fripouilles fiéffées.

Jan Admeraelest un musicien ambulant qui va pinçant de la cithare. Le voici quiavise ce tas de bûches, il s’y assied, et jette ses béquilles parterre. Il a perdu sa jambe gauche et l’a remplacée par une prothèse debois qu’il croise sur la jambe droite. Il s’arme d’un grand couteaudont il entaille une miche de pain. Il ne songe qu’à sa fringale etc’est en vain que lui fait ses yeux doux la vieille etrêche Warme Puedei.

Connaissez-vous

MarijKoorens avec son menton en galoche et ses

noevi à grossestouffes embroussaillées ?

GrietLuitten n’est pas plus attrayante, et sa robustessehommasse se remarque d’autant mieux qu’elle recherche la compagnie dunain

IanSchmiers, dont la tête est trop grosse, les bras troplongs et les jambes trop courtes.

Evidemment toute l’aimable société sort de la même Cour des Martyrs. Iln’y a pas de doute que le seigneur

Cabbegat soit unsimulateur ; vous le voyez ici montrant à

Griet Ians unsauf-conduit qu’il vient d’obtenir (?). Il porte en écharpe la maindroite, et par quel prodige donc, cette main protégée d’un grospansement, peut-elle prendre un énergique appui sur ce longbâton ?

C’est le moment de vous présenter

’t wijf van Jacob van Leyden,gente dame, un peu obèse, et coiffée d’un chapeau masculin ; elle entend un semblable au passant, espérant l’aumône. La pauvre a eu lespieds coupés, elle s’avance donc à genoux traînant ses tibias appliquéssur de solides coussinets de cuir. Elle attend le passage des troupes…Elle attendra longtemps, auguré-je… Car là-bas, dans le fond, lepaysage, les pignons et les gens s’affinent et s’amenuisent à lamanière de Jacques Callot. Or, de la plus élégante des auberges sort engracieux décolleté une aimable Suzon,… et le bel officier s’arrête etcrie « Halte » à son escadron.

Fi !

Ian Vereki,dites donc à

GriedtScuiers, la naine qui vous accompagne que ses fouillesnasales pratiquées en public n’engageront jamais nos princes à vousinviter à leur table.

Il y a bien encore,

MaryPanvis, Ian in Ouwegat, Wayn sonder hemt, Kees Houtentrul, MottegheWillem, Propdarm, Ian de Kramer, Kees Knol, Gerretje Vuylturfqui désirent vous être présentés, voici même

Robbert van Gentdont la pipe traverse le bonnet,

Luijsefer quigrimace hideusement,

Postenbrijqui porte un chapeau aigreté de plumes de faisan et

Potgenbolinck dontla culotte déchirée exhibe sans vergogne l’envers de la figure. Toutecette illustre crapule se compose d’éclopés vrais ou faux ; ils portentles mains ou les bras bandés, ils s’appuient sur des béquilles en formede

tau; certains ont le moignon de la jambe plié à angle droit sur la cuisseet posé dans une gouttière fixée perpendiculairement sur une pièce debois renflée en massue, ce qui constituerait pour n’importe quelhonnête homme un appareil prothétique des plus défectueux, mais dontces gens-là tirent un parti merveilleux, même pour la danse.

Si les autres n’exhibent pas d’altérations pathologiques spéciales,leurs noms ou sobriquets indiquent assez les tares qu’ils doivent àl’alcool et au vice ; tous sont clients du cabaret typique que A. D.WAESBER a gravé sur un dessin de Quast : une table qu’entourent troistruands ivres ; l’un dort assoupli, le second a le regard stupide et letroisième, debout, n’arrive plus à lutter contre les soubresautsviolents d’un estomac récalcitrant ; la scène est répugnante, etpourtant la très discrète hôtesse, qui sans doute en a vu biend’autres, considère ses clients sans étonnement ni dégoût.

De telles habitudes vont de pair avec le vol, la mendicité, ladiscorde, et voici le fuseau dont le diable embrouille complaisammentles fils :

Siett’verwarde Gaerens ; et cette autre estampe qui en est uneréplique :

tisal verward gaeren, où l’on voit un curieux groupe ; unbancroche

querelleurtient le fuseau, la femme

fourbefile la quenouille, et entre les deux, le diable

Mauvais Conseilconduit ( ?) le fil de l’existence.

Dès lors, il nous devient presque sympathique le charlatan

van de God’Looftdont les mains croisées derrière le dos prennent appui sur une cannesolide. Son obésité amusante paraît encore exagérée par le panier platqu’il porte sur le ventre en manière d’étal, et où luisent au soleilles flacons et burettes de toute espèce. Je sais bien qu’ils necontiennent que de l’huile de Haarlem, ou quelque chose d’analogue,mais nous sommes à l’époque où ce produit guérissait tout et faisaitpartie intégrale de maint ménage bien tenu.

Son compère

Claesdicke botter n’a pas fait de bonnes affaires, mais aussipourquoi tenter la concurrence dans le voisinage de ce brillant vendeurd’orviétan, somptueux et royal sur son tréteau en plein vent quesurmontent les mots

Stopde Gaet te ?

’t Leven der Boerenécrit Quast sur les ailes déployées d’une chauve-souris ? Il a tort degénéraliser et nous soupçonnons déjà notre peintre d’avoir simplementdécrit les moeurs de la société qu’il fréquente. En voici laconfirmation.

Pieter Jansz. Quast est né à Amsteram vers l’an 1606. Les détails surson

curriculumvitæ n’abondent pas, et ce n’est que depuis l’étude que leDr A. Bredius lui a consacrée que cette curieuse figure a gagné quelquerelief.

D’après les

Kerkboekende la Haye nous savons que le 26 juin 1632 il épouse Annetje Splinters.Les

doopboekende la

Kloosterkerknous apprennent que le 1r juillet 1639 le ménage Quast fit baptiser unefille qui reçut le nom de Constance, et que deux ans après, le 27 août1641, la cérémonie se renouvela pour un autre enfant dont le nom n’estpas inscrit. Vers la fin du mois de mai, ou peut-être au commencementde juin 1647, une mort prématurée, interrompit la carrière tumultueusede l’artiste.

Celui-ci était entré dans la Gilde de Saint-Luc en 1643. Les bonsmorceaux sortis de ses crayons et de ses pinceaux ont souvent étéattribués à Adrien Brouwer ou même à Van Ostade, et leur retour àl’auteur réel ne date pas de loin. Le faire de cet artiste, nousl’avons vu, est alerte et primesautier ; si les fonds sont gris-cendré,argileux ou mauves, des touches violentes s’en détachent, bleus, rougeset jaunes vifs d’un contraste plein de gaîté. Mais ses contemporains etla postérité lui en voulurent de sacrifier son rare talent à des magotsjugés indignes de figurer dans les salons, voire dans les musées. Et defait, ses oeuvres que nous avons passées en revue, éparpillées auxquatre coins de l’Europe ne sont pas arguments en faveur d’uneexistence rangée et louable, et le défenseur de la vie privée de Quastaurait fort à faire s’il n’était tout à fait désarmé par la révélationdes documents, récemment mis au jour par le conservateur duMauritshuis, et dont nous en épinglerons quelques-uns. Nous ne lestraduisons pas, de peur de déflorer la saveur et le pittoresque de lalangue néerlandaise.

En l’an de grâce 1643 donc, le ménage est à Amsterdam dan laKalverstraat, entre les deux Doelen, où le 1r juin.

… «

verklareneenige personen, ten behoeve van Anna SPLINTERS, huysvrouw van PieterQuast, wonende in de Calverstrate tusschen beyde de Doelens, datCaspart RUYBERGEN daar groote moeite had gemaakt ; hij had met den voetvan een roemer Anna SPLINTERS’ gezicht opengesneden en gekrabd, sulcxdat de gaten toegenayt worden moeste. Een schilder Pieter MATTHEUS isgetuige. (Prot. Not. J. van de VEN, Amsterdam)

Ce peu galant Ruybergen serait peut-être, dit Bredius, apparenté detrès près au Domheer d’Utrecht dont la conduite vis-à-vis de JouffrouQuast fut tout à fait blâmable le 3 juin de la même année, soit deuxjours après la scène précédente. Qu’on en juge :

…… «

verklaareneenige personen ten verzoeke van d’Heer Gaspar van ROUWBERGEN Domheertot Utrecht, dat zij Donderday laetsleden ‘s avonds tusschen 8 en 9uren geweest zijn ten huysc van Pieter QUAST, schilder wonachtich in deCalverstraat, tusschen beijde Doelens, de huysvrou van Quast was in dekoocken. De Domheer was met haar spreeckende over eenige hoeren en seyde.

… … … … … … … … … … … … …

Nous faisons grâce au lecteur des expressions d’une crudité révoltantedont cette peu édifiante conversation est émaillée et nous nereproduirons que la fin de l’épisode déjà suffisamment corsé :

« …..

Eijndelijckschold de Domheer haar uit voor een hoer, waarop zij hem als een furieaanvloog, krabde en sloeg. Op het gerucht kwam de schilder zijn vrouwter hulpe. Hij greep naar een mes, zette het den Domheer op de borst enriep uit : Sacrament, wat heb je gedaan, segh ’t of ick bruy ’t daardoor. Eerst met groote moeite werden de vechtende gescheiden. Pietervan NISPEN was er bij en is de hoofdgetuige : hij had uitgeroepen : Watgij doct, met geen messen”. (Prot. Not. Cl. vanSANTEN, Amsterdam)

Un autre document provenu des archives du notaire van de Ven, et datédu 3 février 1644, nous décrit comment certaine nuit Alexandre de Nyset le peintre Joris Glaude résolurent de pénétrer à toute force chezQuast. Devant la résistance de l’occupant ils brisèrent la porte,mirent tout sens dessus dessous, et souillèrent de façon ignoble leportrait de la maîtresse de maison ; à l’exposé des faitss’ajoutent deux pages d’avanies et d’injures.

On conviendra que Quast ne devait pas voyager loin pour trouver sesmodèles.

Le 15 avril suivant le propriétaire de la maison de la Kalverstraatréclame vainement son dû et il avertit en même temps son locataire ques’il quitte l’immeuble le 1r mai, il doit y abandonner ses frusquesjusqu’au paiement complet.

Quast termine ses jours si courts et si remplis dans une habitation duNes. Il ne s’y montre pas client plus accommodant. Il pleut dans sespièces, geint-il et ce serait plutôt à lui à réclamer de l’argent aupropriétaire !

Un tel caractère, un tel milieu ne sont pas propices aux penséesélevées, et l’on s’étonne qu’en une pareille pétaudière son art aitgardé sa finesse et sa perfection. Faisons-lui miséricorde, etremercions même Pieter Jansz. Quast d’avoir si plantureusement enrichil’iconographie médicale en prolongeant, jusqu’à nous, le souvenir desguérisseurs et des éclopés qu’il coudoyait dans la rue.

BIBLIOGRAPHIE:

Dr A. BREDIUS.

PieterJansz. Quast, in Oud Holland, 1902, p. 65.

Adolphe SIRET.

Dictionnairehistorique et raisonné des peintres de toutes les écoles, depuisl’origine de la peinture jusqu’à nos jours. 1883.

Alfred von WURZBACH.

NiederlandischerKünstler-Lexikon. Wien und Leipzig. 1910.

NIEUWENHUIS’

Woordenboekvan Kunsten en Wetenschappen. Leyden, 1863.

Dr Paul RICHER.

L’Artet la Médecine. Paris, p. 444 et 445.