Corps

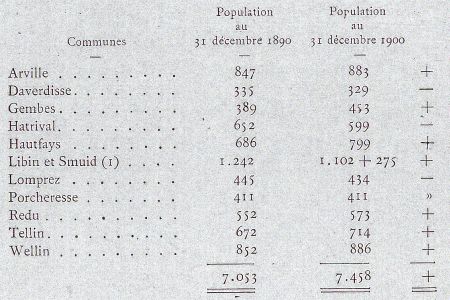

| VANDERVELDE, Émile(1866-1938) : La Suppression desCommunaux (1903). Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (07.III.2015) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire (Bm Lisieux: nc) de La Revue socialiste,19e Année, Numéro 217 - Tome 37, Janvier 1903. La Suppression des Communaux (1) par Émile Vandervelde ~ * ~Sans méconnaître les inconvénients que présentent, au point de vue del'exploitation rationnelle du sol, les « communaux », les droitsd'usage, de parcours, de vaine-pâture, dans les forêts, les bruyères,les terres incultes, il n'est pas douteux que ces survivancesmédiévales contribuent puissamment à la stabilité des populationsrurales.Aussi longtemps qu'ils se maintiennent, les pauvres gens des campagnesconservent des intérêts dans la communauté villageoise et neconnaissent pas le dénuement absolu (2). « Avant la Révolution — dit Macaulay dans son Histoire d'Angleterre —des milliers de milles carrés, maintenant enclos et cultivés, n'étaientque marais, forêts et bruyères. Une grande partie de ces terresincultes, était, de par la loi, terrain communal, et la partie qui nel'était pas avait si peu de valeur, que les propriétaires permettaientqu'elle le fût de fait. Le nombre des pauvres qui y butinaient et yglanaient pour y trouver leur subsistance semblerait incroyableaujourd'hui. Le paysan qui s'y établissait, pouvait, à peu de frais, etmême sans frais aucun, se procurer, de temps à autre, quelquesupplément agréable à sa maigre nourriture et se fournir de bois pourl’hiver. Là où s'étend aujourd'hui un riche verger, il gardait untroupeau d'oies. Il tendait des pièges aux oiseaux sauvages, dans lesmarais qui ont été depuis desséchés et partagés en champs de blé et denavets ; il coupait l'herbe qui croissait entre les ajoncs des landes,aujourd'hui prairies remplies de trèfles et renommées par la saveur queleurs fourrages donnent au beurre et aux fromages. Le progrès del'agriculture et l'accroissement de la population l'ont nécessairementprivé de ces privilèges... » (3). Dès l'instant, en effet, où le développement des villes,l'accroissement des centres industriels, augmentent le nombre desbouches à nourrir — en un temps où l'importation des céréalesétrangères était encore entravée par des corn laws ou par l'élévationdes frais de transport — le prix des produits agricoles s'élève, larente foncière hausse, la mise en valeur des terres incultes apparaîtcomme une opération éminemment avantageuse et les derniers vestiges del'ancienne communauté rurale achèvent de disparaître, dans lemorcellement des partages, ou la brutalité des usurpations. Tantôt, en effet, ce sont les paysans eux-mêmes qui se partagent lescommunaux. Tantôt, ce sont des spéculateurs avides, des grands propriétaires peuscrupuleux, qui achètent à vil prix, ou s'emparent, soit violemment,soit frauduleusement, des « champs communs ». Mais, dans l’un comme dans l'autre cas, le résultat final est identique: la minorité s'enrichit, au détriment des plus pauvres, détachés de laglèbe, mûrs pour l'exode rural. En France, par exemple, au lendemain de la Révolution française, le 20thermidor an III, le député Baraillon déclarait que la loi du 10 juin1793, sur le partage des communaux, « était destructive del'agriculture, en distribuant des terres incultes à ceux qui, faute debestiaux et de bêtes de labour, n'avaient aucun moyen de les défricher,et en réduisant ceux qui avaient des bestiaux à les laisser mourir,faute de pacage » (4). En Allemagne, Rodbertus rapporte que les ouvriers agricoles, enPoméranie, avaient fait passer en-proverbe le dicton suivant : « Par lepartage des communautés, les gros paysans sont devenus des seigneurs etnous sommes devenus des mendiants.» (5). En Angleterre, tout le monde sait que les usurpations des terrescommunes (inclosures of commons) ont été l'une des principales causesde la disparition presque complète des paysans propriétaires, de cette yeomanry, qui formait le noyau des armées puritaines, la forceprincipale de la République de Cromwell. Vers le milieu du dix-huitième siècle — au témoignage d'Ashley et deJohn Rae — les yeoman formaient encore la majeure partie de lapopulation rurale et malgré les usurpations du temps des Tudors, leschamps communs occupaient une vaste étendue du territoire (6). Mais, à partir de 1760 — c'est-à-dire au moment, où s'inaugure le règnede la fabrique et où se développent les grandes agglomérationsindustrielles du Lancashire — l'économie rurale, sous l'influence desvilles, se transforme ; les bills de clôture redeviennent aussinombreux qu'au seizième siècle ; jusque vers 1830, l'expropriation descommunaux s'achève dans des conditions telles, qu'on a pu lacaractériser comme suit : « Malheur à celui qui vole une poule sur lecommunal, mais honneur à celui qui vole le communal tout entier ! ».Bref, le résultat dernier de ces usurpations — coïncidant avec la ruinedes industries, domestiques qui fournissaient, aux cultivateurs dessuppléments de ressources — c'est, dans toute l'Angleterre, ladestruction de la propriété paysanne, la concentration des fermes et,par voie de conséquence, la dépopulation des campagnes. Karl Marx fournit à cet égard, dans le premier volume du Capital,tout un appareil de preuves (7). Bornons-nous à rappeler ce passage, qu'il emprunte à un ouvrage du Rév.Addington, publié en 1792 : « Dans le Northamptonshire et le Lincolnshire il a été procédé, engrand, à la clôture des terrains communaux et la plupart des nouvellesseigneuries issues de cette opération ont été converties en pâturages,si bien que là où on labourait 1.500 acres de terre on n'en laboureplus, que 50... Des ruines de maisons, de granges, d'étables, etc.,voilà les seules traces laissées par les anciens habitants. En maintendroit, des centaines de demeures et des familles ont été réduites àhuit ou dix. Dans la plupart des paroisses où les clôtures ne datentque des quinze ou vingt dernières années, il n'y a qu'un petit nombre,de propriétaires, comparé à celui qui cultivait le sol, alors que leschamps étaient ouverts. Il n'est pas rare de voir quatre ou cinq richeséleveurs de bétail usurper des domaines, naguère enclos, qui setrouvaient auparavant entre les mains de vingt ou trente fermiers etd'un grand nombre de petits propriétaires et de manants. Tous cesderniers et leurs familles sont expulsés de leurs possessions, avecnombre d'autres familles qu'ils occupaient et entretenaient. » C'est ainsi que, par suite de la disparition de la propriété paysanneet communale, la grande majorité du peuple anglais s'est concentréedans les villes, tandis que les campagnes ne sont plus habitées que parun nombre relativement faible de fermiers et de salariés agricoles (8). Sur le continent, l'influence de la suppression des communaux surl'exode rural, n'apparaît pas, en général, d'une manière aussi nette. Certes, leur aliénation ou leur usurpation ont eu pour effet de ruinerl'un des fondements de la propriété paysanne, de contribuer, parconséquent, à faire naître dans les campagnes un prolétariat disposé àl'exode ; mais, dans la majorité des cas, leur disparition a été bienplutôt la conséquence d'un accroissement de la population, qui poussaitau défrichement des terres incultes, que la cause immédiate del'émigration d'une partie des habitants vers les centres industriels eturbains. Il n'en reste pas moins vrai que, partout où l'ancien domaine communalsubsiste, les avantages qu'il procure aux familles pauvres constituentun motif puissant pour les détourner de l'exode rural. C'est le cas, par exemple, dans un grand nombre de villages desArdennes belges, et, notamment, dans la plupart des communes del'arrondissement de Neufchâteau. Nulle part en Belgique, le nombre des habitants par kilomètre carrén'est aussi faible que dans cette région, couverte de bois et dépourvuede localités importantes (9) ; mais nulle part, aussi l'équilibre n'estaussi parfait entre la population et les subsistances : le climat estrude ; la terre, revêche ; les gens doivent travailler dur pour gagnerleur pain ; mais l'extrême misère est aussi inconnue que l'extrêmerichesse. Tous ceux qui connaissent l'Ardenne — ou des pays de constitutionanalogue — ont fait maintes fois cette constatation, devenue banale ;mais il est intéressant de noter que les habitants de ces régionseux-mêmes se rendent compte de ce que leur situation a de relativementfavorable. Un jour que nous faisions route, à travers la forêt de Saint-Remacle,avec un bûcheron de Hautfays, qui s'en allait au travail, accompagné deson fils, la conversation tomba sur les conditions d'existence de laclasse ouvrière locale, et notre interlocuteur, après avoir cité desfaits et des chiffres, conclut de la manière suivante : « Ce pays vaut mieux pour l'ouvrier que le pays bas. J'ai pu m'enconvaincre du temps où j'étais soldat. Dans les villes, les riches sonttrès riches, mais les pauvres sont très pauvres. Ici, toutes lesfamilles ont au moins une vache et tout le monde fait, un peu deculture, plante du grain et des pommes de terre.... » Pour compléter cette appréciation, il faut ajouter que, généralement,les communaux sont assez étendus pour fournir à chaque ménage, à chaque« feu » — comme on dit là-bas — des avantages dont il ne sera pasinutile de faire l'énumération détaillée. Prenons pour type de ces communes forestières, le village même de notrebûcheron, Hautfays, dans le canton de Wellin, au cœur de laHaute-Ardenne.' Hautfays est une commune de 800 habitants (799 au 31 décembre 1900),d'une étendue cadastrale de 2.301 hect. 16, dont 1.543 hect. 79 sontoccupés par des bois et 70 hect. 5.6 par des jachères et des terrainsincultes. La population se compose exclusivement de cultivateurs et de bûcherons.Presque tout le territoire est exploité en faire valoir direct, maisles hypothèques sont assez nombreuses. Il n'y a, dans les communes,qu'une seule ferme de quelque importance. Les « communaux », plus étendus que dans la généralité descommunes voisines, forment un ensemble de 1.225 hectares, qui sedécompose comme suit :

Ce domaine est exploité de la manière suivante : 1° Affectation des terres vagues au parcours du bétail ; 2° Mise à blanc des bois résineux, après un laps de temps qui varieavec l'usage que l'on fait des produits : bois de houillères, poteauxpour télégraphes, planches ; 3° Coupes annuelles, avec rotation de vingt et un ans, pour lestaillis, qui forment, au point de vue des habitants, l'aménagement leplus fructueux, celui qui contribue, dans la plus large mesure, àenrayer l'exode rural. Aussi constituent-ils, malgré les efforts de l'administrationforestière pour favoriser l'accroissement de la haute futaie, lafraction la plus importante des bois communaux. Cette partie du domaine se divise en vingt et une coupes (virées),plantées de chênes et de bouleaux. La commune vend l’écorce des chênes,que l'on utilise dans les tanneries ; le surplus des produits separtage entre tous ceux, qui, domiciliés depuis un an et un jour,possèdent un foyer séparé (10). Chaque année, au commencement de l'hiver, le collège échevinal dressela liste des affouagers, qui reste affichée pendant un certain nombrede jours, avant d'être adoptée définitivement par le conseil communal.Immédiatement après, généralement au mois de décembre — quand l'étatdes neiges ne rend pas l'opération impossible — on allotit et on tireau sort, les parts d'affouage, classées, d'après la valeur du bois, enpremière, deuxième et troisième parts, chaque titulaire ayant dans sonlot, trois parts de qualité différente. Enfin, dans le courant du moisde janvier ou de février, on procède à la vente des écorces, qui sefait à la maison communale, soit aux enchères, soit — pour éviter lescollusions entre marchands — au rabais (11). Les opérations de l’écorçage se font à l'époque où la sève monte,c'est-à-dire vers la fin de mai ou le commencement de juin. C'est unmoment de fièvre pour la population des communes forestières. Presquetous les habitants, riches et pauvres, s'en vont au bois, pour « peler». La coutume veut que les marchands emploient exclusivement, sur lacoupe d'une commune, les gens domiciliés dans cette commune. Cetravail, qui rapporte, pendant deux ou trois semaines, de 7 à 8 francspar jour, se fait aux pièces : à Hautfays, où des influencessocialistes récentes se mêlent curieusement aux survivances ducollectivisme archaïque, le conseil communal a inscrit, dans lescahiers de charge des ventes d'écorces, un minimum de salaire de 1 fr.20, par botte de 25 kilos (12). Quand le « pelage » est terminé et les écorces suffisamment « fanées »(séchées), le marchand en prend livraison. D'ordinaire, pour fixer lepoids des bottes, alignées sur la coupe, il en pèse une, qu'il désigneà l'avance : par exemple, la quatrième botte du premier rang. Nousn'insisterons pas ici sur les procédés que certains marchands mettenten œuvre pour voler, sur le poids, les ouvriers employés à l'écorçage ;il est juste d'ajouter, au surplus, que certains ouvriers ne laissentpas d'en pratiquer d'autres pour tromper les marchands. Avant que l'on ne se mette à « peler », les titulaires des partsd'affouages sont obligés, par les règlements forestiers, d'abattre lesbouleaux, qui ne repoussent plus aussi bien après une certaine époque(première quinzaine de mai). D'autre part, une fois que les « peleux »ont fait place nette, on abat les chêneaux dépouillés de leur enveloppe— comme des couleuvres de leur peau — et chacun emporte sa part debois, pour le chauffage d'hiver. Puis, sur l'emplacement de la virée, mise à blanc, commencent lestravaux de l'essartage (13) qui se prolongent jusqu'au mois d'août. Beaucoup d'habitants n'utilisent pas leur part et la cèdent, ou lavendent, pour 1 franc ou 1 fr. 50, par exemple, à des ouvriers quiessartent jusque sept ou huit parts, chaque année (14). L'ensemble de ces parts, — dont un petit nombre restant ne sont pasmises en culture — forment la virée à seigle (dans d'autres localitéson plante de l'avoine) ; chacun travaille et récolté séparément, mais,en apparence, le tout ne forme qu'un seul champ. Au mois de juin, parexemple, pendant les travaux de l'écorçage, la coupe de l'annéeprécédente est couverte d'une vaste nappe, d'un vert glauque, dont lesépis ondulent, comme une mer et d'où émergent, d'un vert plus vif, lespousses d'un an, qui reconstituent le taillis et, d'un blanc pur, lestiges grêles de quelques bouleaux, laissés debout, pour la semence. A peu près en même temps, et sur la même virée que l'ensemencement duseigle, se fait l'ensemencement des genêts, que l'on récolte, au boutde deux ou trois ans, pour la litière du bétail. C'est la commune quifournit les semences, et, contrairement à ce qui est la règle dansd'autres localités, ceux même qui n'essartent pas ont droit à leur partde genêts. En somme, les avantages que le domaine communal procure, aux habitantsconsistent dans les droits d'usage qu'ils exercent ut singuli et dansles revenus communaux, qui réduisent d'autant leurs charges fiscales. La commune, d'une part, vend les écorces et le produit des coupesfaites dans les bois de haute futaie ou de résineux ; de plus, elleloue le droit de chasse (un millier de francs par an) et les tenderiesà grives (4 à 500 francs). D'autre part, les affouagers jouissent des avantages suivants : 1° Lorsque le produit des ventes annuelles est supérieur aux dépensescommunales — telles qu'elles résultent du budget, affiché au préalable— le surplus est partagé entre les habitants. Jusqu'en ces dernièresannées, on partageait en nature une partie des coupes de haute futaieet, il y a vingt ou vingt-cinq ans, ces parts annuelles - valaient de80 francs (minimum) à 125 francs (maximum). 2° Chaque famille reçoit la quantité de bois nécessaire à son chauffage; il arrive assez fréquemment, au surplus, que les pauvres vendent leurpart et s'occupent, en hiver, à ramasser du bois mort pour leur usagepersonnel. 3° Chaque « feu » a droit à une part d'essartage, dont la valeur vénaleest, comme nous l'avons vu, à peu près-nulle, mais qui présente, cetavantage considérable de fournir aux travailleurs le moyen d'appliquer,fructueusement, leur force de travail. 4° Dans les coupes de plus de douze ans, chaque habitant a le droit defaire paître son bétail (15). Il peut également couper la litière etl'on tolère — à tort selon nous — que, dans les bois de haute futaie ilprenne les feuilles mortes, dans le même but (16). 5° Les habitants ont droit à la ramille des bouleaux, que l'on emploiepour la confection des balais — des « balais de luxe ! » — et qui sevendent, généralement, pour être écoulés à Louvain ou à Bruxelles, soità des négociants, soit à la coopérative socialiste de Hautfays. Le prixde vente habituel est de 55 centimes la botte, mais le paiement se faittoujours en marchandises, et beaucoup de marchands en profitent pour sedébarrasser de leurs « rossignols ». 6° La récolte des faînes, dans les bois de hêtres, peut rapporterparfois aux femmes qui s'y livrent, des salaires de 2 fr. 50 à 4 francspar jour, pendant plusieurs semaines (17). Seulement, cetterécolte n'est productive qu'à certaines années. Les vieillards dupays ont coutume de dire que la faîne ne donne que tous les sept ans ;périodicité d'ailleurs très approximative. Ce sont, en général, desmarchands, venus d'Allemagne, qui achètent les faînes, dont on fait del'huile. 7° Ajoutons, pour être complet, la récolte des glands, que l'onn'utilise pas sur place, pour la nourriture des porcs, — comme dans lesvillages de la Semoys — mais que l'on vend à des marchands, pour enfaire des semis. Jusqu'à présent, la commune n'a pris aucune mesure pour écarter les afforains de l'exercice de ces droits d'usage. Quiconque s'établit àHautfays est inscrit sur la liste des affouagers, au bout d'un an et unjour, d'où qu'il vienne, et, même, quelle que soit sa nationalité. En parcourant la virée où se faisait l'écorçage, nous y avons trouvé,par exemple, un ouvrier autrichien qui était venu dans le pays pour lestravaux du chemin de fer de Beauring à Paliseul, et qui, ces travauxterminés, avait pris son domicile à Hautfays, où il jouit des mêmesdroits que les autochtones. Ce n'est point-là, d'ailleurs, un fait isolé. Jadis, quand les partsaffouagères avaient une valeur plus considérable, plusieurs familles —une quinzaine, paraît-il, — vinrent se fixer à Hautfays, attirées parle profit des communaux. Aujourd'hui la valeur des parts s'est amoindrie : nous avons dit queles coupes de haute futaie ne se partagent plus en nature ; d'autrepart, le prix des écorces a diminué de 40 p. 100, par suite del'invention des procédés de tannage rapide, qui permettent de préparerles peaux en quelques heures. Ce progrès industriel a donné pour résultat de réduire, dans desproportions considérables, le revenu d'un grand nombre de communesardennaises, et, par contre-coup, les avantages que les habitantsretirent du domaine communal. Néanmoins, ces avantages restent assez appréciables pour assurer, toutau moins, la stabilité de la population, dans les localités où ilssubsistent. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les résultats, desrecensements de 1890 et 1900, pour les-communes situées dans lescantons de Wellin ou de Saint-Hubert, qui se trouvent, au point del'exploitation de leurs bois, dans des conditions plus ou moinsanalogues à celles de Hautfays.  Soit, pour l'ensemble de ces communes, une légère augmentation. Dans certaines d'entre elles, cependant, on constate, depuis quelquesannées, un mouvement d'émigration vers le Canada, dont les agentsrecruteurs manifestent une préférence pour les gens de l'Ardenne belge,puisqu'ils sont plus fervents catholiques que la généralité desémigrants français (19). D'autre part, nous verrons que dans plusieurs de ces localités, lesbûcherons ne trouvant plus assez de travail sur place, ont prisl'habitude d'émigrer, pendant une partie de l'année, vers les forêts del'Ardenne française. Mais, à Hautfays — où le domaine communal paraît s'être mieux conservéque partout ailleurs — ce double mouvement d'émigration reste fort peuconsidérable : quelques petits cultivateurs, dont la situation étaitobérée, sont partis pour l'Amérique ; environ vingt-cinq ouvrierstravaillent en France, et, comme partout en Ardenne — cette pépinièredu fonctionnarisme belge —- une vingtaine de personnes ont quittédéfinitivement la commune, pour entrer dans l'administration. Malgré ces départs, au surplus, la population augmente plus rapidementque dans les localités voisines, et la grande majorité des travailleursn'a pas besoin de recourir à l'émigration, même temporaire, parce queles bois communaux leur donnent la possibilité d'avoir une ou deuxvaches, de gagner des salaires rémunérateurs à l'époque de l'écorçage,de travailler, même en hiver, dans les coupes de haute futaie et,surtout, de suppléer, par l'essartage, aux terres à champs (20) quileur manquent, ou qui ne suffisent pas à les occuper entièrement. Ce dernier avantage est d'une importance telle qu'en un mois detravail, un homme peut produire assez de seigle pour la consommation depain annuelle d'une famille de cinq personnes. De plus, la vente de lapaille équivaut, en moyenne, à un salaire de deux francs pendant toutela durée de l'essartage. Supprimer cette pratique, ce serait donc enlever aux habitants pauvresune ressource précieuse. L'administration forestière s'efforce d'y arriver, cependant, ou toutau moins de limiter autant que possible le droit d'essartage, parcequ'elle prétend que son exercice nuit considérablement au taillis. Eneffet, si l'essarteur ne prend pas de grandes précautions, il supprimeles « glands », c'est-à-dire les brins isolés de la souche des chênesou des bouleaux. Cet inconvénient est incontestable, mais, depuis queles paysans recourent aux engrais chimiques, même pour les sarts, cesengrais favorisent la croissance du taillis et, somme toute, compensentle mal qui résulte de la suppression des brins isolés. Aussi, l'hostilité de l'administration forestière tend-elle à décroîtreet, d'une manière générale, l'on peut espérer que l'exploitation, deplus en plus rationnelle, des communaux, fera disparaître les nuisancesqu'on leur reproche, tout en conservant les mérites que personne,aujourd'hui, ne songe plus à leur contester. ÉMILE VANDERVELDE. NOTES : (1) Extrait de l'Exode rural et le retour aux champs, qui paraîtraprochainement chez l'éditeur Félix Alcan, dans la Bibliothèquegénérale des sciences sociales. (2) Sur les avantages, et les inconvénients des communaux, voy. vonPhilippovich, Grundriss der Politischen Oekonmie. Zweiter Band, p.229 et suiv. Freiburg. i. B. 1899. (3) Macaulay, Histoire d'Angleterre. Trad. Pichot, I, p. 462. (4) Cauchez, De la propriété communale et de la mise en culture descommunaux, p. 58. (5) « Durch die Gemeinheitseilungen sind die Banern zu Edelleutengeworden und wir zü Bettlern ». H. Sohnrey Der Zug vom Lande, p. 24.Leipzig Reinhold Werther 1894. (6) John Rae. Why have the yeomanry perished ? Contemporary Review,octobre 1883, p. 546 et s. Ashley, Histoire et doctrine économique del’Angleterre, II, p. 338. (7) Le Capital, vol. I., chap. XXVII. (8) D'après Gregory King, il y avait, en 1868, en Angleterre, 40.000familles de grands paysans propriétaires, soit 280.000 personnes, avec330.000 livres de revenu ; 140.000 familles de propriétaires moinsimportants, avec 700.000 personnes et 7.000.000 livres de revenu.D'après le New Domesday Book, il y avait au commencement de la septièmedécade, du dix-neuvième siècle, sur 414.000 exploitations, 20.000propriétaires seulement ; les deux tiers de l'Angleterre et du pays deGalles appartenant à 10.207 personnes ; les deux tiers de l'Ecosse à 330personnes. Brentano, Gesammelle Aufsaetze, I. p. 211. (9) Dans les cantons forestiers de Wellin et de Saint-Hubert(arrondissement de Neufchâteau), il n'y a que 35 habitants parkilomètre carré, tandis que la moyenne du royaume est de 229 habitantspar kilomètre carré. (10) Depuis quelques années, les nouveaux mariés ont droit à leur partd'affouage, s'ils appartiennent à la commune, alors même qu'ils ne sontpas domiciliés, à feu séparé, depuis un an et un jour. (11) La commune, naturellement, met des gardes forestiers à ladisposition des acheteurs d'écorces, pour visiter la coupe, avant lavente. (12) L'établissement de ce minimum de salaire a eu pour résultat derelever le taux de la rémunération dans toutes les communes voisines.Il est vrai que, d'autre part, la réduction du profit des marchands,obligés de payer des salaires plus forts, a eu son contrecoup sur leprix d'achat des écorces. Les recettes des communes en ont étélégèrement affectées et d'aucunes s'en plaignaient ; mais la masse dela population qui gagne beaucoup plus au relèvement du prix de lamain-d’œuvre, qu'elle ne perd au fléchissement des recettes communales,est très satisfaite du résultat obtenu. (13) On sait que l'essartage consiste à couper en larges mottes lasuperficie d'une coupe ou d'une lande, qui, recouverte de plantes etremplie de racines, forme une espèce de tourbe maigre et légère. Onexpose ces mottes au soleil afin de les rendre inflammables, puis onles dispose eu tas, auxquels on met le feu. Les cendres éparpilléesdonnent un engrais, puis permettent d'obtenir une récolte de seigle oud'avoine, sans avoir recours au fumier ou aux engrais chimiques. Depuisquelque temps, néanmoins, on emploie ces derniers, même pour les terresessartées. (14) Dans beaucoup de communes du canton de Gedinne (arrondissement deDinant), on vend l'essartage (appelé aussi gazonnage), au lieu de lepartager entre les habitants. A Hautfays même, lorsqu'une partie dehaute futaie est mise à blanc, l'essartage est également vendu. Le prixde vente est de 80 francs l'hectare, en moyenne, tandis que la valeurde l'essartage pour un hectare de taillis ne dépasse pas 15 francs (lacouche végétale n'ayant eu que vingt ans pour se reformer, tandis quedans les bois de haute futaie elle est beaucoup plus ancienne, partantplus riche). (15) D'après les règlements forestiers, le pâturage dans les virées, nepeut se faire que sous la conduite du pâtre de la commune, nommé parles propriétaires des voûtes qui forment la herde commune. En fait,ces règlements ne sont pas observés et, moyennant une redevance payéeau pâtre communal, de 50 francs par tête de bétail, certainspropriétaires font paître séparément leur bétail. (16) L'enlèvement des feuilles mortes empêche la formation du terreaude l’humus produit par leurs détritus. « Point n'est besoin de rappelerque cet humus joue un rôle essentiel dans la bienvenue des peuplementset que son enlèvement par le soutrage constitue un crime delèse-forêt... » Voy. Marchal, Formation et rôle de l'humus dans lesforêts. Bulletin de la société centrale forestière de Belgique, mai1897, p. 302 et suiv. (17) Cette récolte se fait par l'un ou l'autre des procédés suivants :1° on forme avec un balai, des tas de feuilles et de faines, que l'onsépare en les mettant dans un crible spécial ; puis on débarrasse lesfruits de leur gaine, à la main ; c'est le procédé le plus ordinaire ;2° lorsqu'il gèle, on place des draps de lit sous les arbres ; un hommegrimpe dans les branches, les secoue et — les feuilles étant déjàtombées — fait tomber les faînes. (18) La section de Smuid a été érigée en commune distincte après 1890. (19)La pratique du culte catholique est si générale dans cette partiedu Luxembourg, que — pour ne pas perdre une grande partie de leurclientèle — les coopératives socialistes de Hautfays ou de Rienne,ont, parmi leurs articles de vente des chapelets et des livres deprières. (20) On appelle terres à champs, par opposition aux terresessartées, les terres soumises à une culture régulière. |