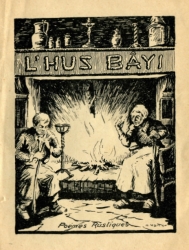

I. LA DIRIE AU FIN PAIROTTIER

animateur desPatois normands

Etudes normandes.

.

II. REMARQUES AU MAITRE ELUITEUX

.

.

FernandLECHANTEUR.

EUNE VERGONDEUSE Faut n’aveir ni cueur ni entrailles

Pou veîr sans rmèd’ souffrir les sieins,

Et les lsser, pac’qué c’est ds anciens

Rétiller tout seus sus leu paille.

Nous, nos gens dans l’ lit, déprâveis,

Qu’boule et tisann’ n’y pouvaît goutte,

J’nous jettions à courir la route

Pou qué l’ guérisseus y vienn’ veîr.

J’ons passé ben des nieuts tout’ blanches

Pour ls euns et ls aut’. Steu que j’ somm’ viûx,

Ls effants ainmrait censément miûx

Nous veîr tout d’ sieute entré quat’ planches.

Mais not curé qu’a pu d’esprit,

S’i s’ aperceut qu’no nous délaîsse,

N’sé rfus’ point à nous dire eun’ meîsse

Qui nous rmette ès mains d’ Jésucrit.

Ctilà n’fait point des pauv’ qui s’ pendent.

Ou qui s’ nient, pou s’ débarrasser.

I sra temps, quant’ faudra passer,

D’quitter la place à ceuz’ qu’attendent.

TROP-D’AGE Trop-d’Age a pus d’ dents pou croquir la chance ;

Ses hahâs sont morts avec ses couleu ;

L’pus loin qu’o va co, c’est au pied d’ sen seu

Où qué l’ soleul rit sus sa décadence.

La freid meurdrit ss os sans qu’o s’ tir’ du feu

Si qu’o sent l’orage, olle en geint d’ avance ;

Sous trois caracos o craint co l’ offense

Du midi qu’i hâle et du seir qu’i pleut.

Rlevé d’ à cattons sus sn âtre olle encense ;

O n’est qu’ latani, lourette et loureu ;

Tout sn ancien bonheur li rmonte en douleu ;

O n’ rattaqu’ sen pot qu’ pou qu’i perde sn anse.

O s’éluge à veir sa bru mner sen fieu

A l’ arbours d’ autfeis, sans fei ni creyance ;

N’ya qu’ sen viûs fauteuil qu’est à sa convnance :

Olle y ferme ls yus dvant les jtins d’ asteu.

O caôse ès défunts dans sn estravagance,

Dit qu’i vont la veir arriver dans peu,

Qu’o s’est rcommandée à mossieu saint Leu,

Qu’i pense à se rmuer pou sa délivrance.

Et o s’ creit deujà au paradis bleu

Où qu’ya eun grand lit d’ fait pou sn impotence.

Eun lit feurré d’ frais pa la providence

Où qu’o peuv’ dormir sans nuire au bon dieu.

LA MALPLACÉE J’ons pas vu grand’chose et pas fait grand viage,

Pas pus fill’ qué femme.

No quitt’ d’ êt’ servant’ pou s’ mettre en ménage.

Faut toujous qu’ no tramme.

L’pu au loin qué j’ fûm’, c’est en perlinage

A la Notrédame.

Où qu’est l’ pas-pareil, d’eun village à l’aute ?

C’est bourrin-bourrique.

Yen a qui s’en vont, dans les gens d’ la haute,

Jusqu’à l’ Amérique :

D’ tous ces biaus pays, j’ connaissons qué l’ nôte,

Six qu’mins, trois boutiques.

J’ons deujà ben trop, pou pas ben d’ l’ avance,

Bougi d’ plac’ sus terre.

Mais l’ parcours qu’est fait, qué qu’c’en seit d’ la chance,

Ya ren pou l’ défaire :

No m’ mettra dormir, pou ma pénitence,

A deux lieû d’ ma mère !

L’IMPOTENTE J’ seus ben décaduite et me vla tout’ teurte ;

J’n’ enfil’ pus mn aigu-ille ave mes quatzieux.

J’ laiss’ tumber c’qué j’ tieins, j’ m’ abînme à c’qui m’heurte ;

J’entends pus sonner l’ gros bourdon d’ Lisieux.

Mes deigts ? I sont gourds. Mes gambe’ ? E sont mortes.

J’ seus comme eun’ mainson qui n’a pus ses feux.

Tout entour ed mei l’bon dieu pouss’ les portes

Pour qu’ j’ arrive en rpos dans men lit des cieux.

L’ANGOISSÉE As-tu paoû de rtrouver ta grande,

Et d’ li dir’ boujou sus merché,

Et d’ l’ emmner, quant o vieint t’ surprendre

Au hât d’ la ville, où qu’t’es perché ?

Pac’qu’olle est dmeurée en bounnette

Et qu’tei t’es mins ’ment eune moussieu,

Tu t’ dis dans tei : Comme oulle est faite !

T’en fais méfi. Mon dieu mon dieu !

Quant ej caôse ès gens, tu m’ entraînnes,

T’as l’air en colère apreus mei :

J’ savions ben qu’ j’ étions point eun’ reinne,

Mais t’es pas n’ tout l’ filleu d’eun rei !

Quant’ t’étais ptiot, t’étais ben aise

Qué j’te dorlotte d’ mes deux mains

Et que j’te berche et que j’te baise

Comme eun’ mèr-poul’ fait d’ ses pouchins !

T’as ben supporté que j’t’éleuve,

Et qué j’ t’ envey’, passé tes ans,

Es grand’s écol’, pou qu’ no te rceuve,

Et qu’ t’ eye eun’ plache, [?]ment les grand-gens !

Si t’as core à gangner ta vie,

Si j’ons point pu t 'pousser pu hât,

Ch’est point qu’ j’en ons manqué d’envie,

Mais j’ avions point des reins de vjâ !

J’t’ asseur’ ben qu’ ça m’ pèse et qu’ ça m’ druge,

De t’ veîr comme étouffé d’ orgueul.

T’peus pas saveir c’ qué ça m’ éluge,

Ni t’figurer c’ que ça m’ fait deul !

Ma paur’ vieuill’ quercasse est rchifflée,

Je n’ seus pus bonn’ qu’à rposer ms os.

Mais si j’ m’ étais point tant dém’née

Pour empêchir qu’i t’ pleuv’ sus l’ dos !

Asteu, pou t’ veîr, faut-i que j’ tramme,

Et tu n’ fais pus qué d’ me déj’ter.

Fais ben l’ dégaîlleus d’ ta bonn-femme :

Olle airait jamais cru cha d’ tei !

__________

ÇU BÉDASSON Quante j’ veux caôser d’tei, manman,

J’ai l’ cueur si plein qué j’ trembe et pleure

Et qu’ dans mei la parole d’meure

Comme eun chégrin, comme eun tourment.

J’ai l’ cueur si plein qué j’ trembe et pleure

Quant j’ té veîs m’ ainmer comm’ tu feis,

J’ me souvieins d’mes biaus jours d’autfeis,

Bintôt viûx, j’ co paoû qu’tu meure.

Quant j’ te veîs m’ainmer comm’ tu feis,

Et tout’ cassée et tout’ fleutrie

M’ êt’ co bonn’ comme eune saint’ Marie,

J’ mé dis qué l’ bon dieu l’ fait d’ esprès.

Et tout’ cassée et tout’ fleutrie

Dé n’ point nous lsser veîr l’ bout d’tes ans,

Pou qu’tu serv’ d’ exemple à ts effants

Jusqu’à c’ qu’i sey’ au hât d’ la vie,

Dé n’ point nous lassser veîr l’ bout de ts ans,

Pou qu’ notre âm’ se traînn’ point sus terre,

Et qu’ ses jours dé cris’ faimvallière,

E s’ réforche à meinm’ ten pain blanc.

SAINTE-RAPPLIQUÉE I m’ avaît minse à l’hospice

Pou qu’ je n’ leu coûtit point trop.

Mei qui n’ veux point d’ sécrifice,

J’yétais allée au petit trot.

J’yai gangné eune anu-yance

Qu’était pir’ qué tous les mâs.

Et’ seule avec sa souffrance

Vous fait semblant ds animâs.

J’yai pas tint. Ma bru qu’est bonne

Vint me r’qu’rir. J’étais sur l’ dos.

J’ai dit aurvoîr à personne,

Ben content’ de rtirer ms os.

J’r’ai asteu ds oreill’ pou geindre

Et des langu’ pou m’ disputer.

J’ sens ben qu’je n’ seus pus à plaindre,

Et j’ seus pas près d’vous rquitter.

L’ABANDONNÉE J’ les ai perdus à la guerre

Et sous les bombardéments.

I n’ont point eu l’ temps d’se rfaire :

J’ seus restê sans ptits-effants.

C’est ben ça qui m’ désespère,

Qu’i sey’ morts sans sacréments.

Mais l’ Seigneur, s’il est bon père,

Leus a fait troîs linceus blancs.

Qu’i pâtient’ apres leu mère,

Sus terr’ pou pas mais ben ds ans,

A s’ dém’ner pour qué saint Pierre

Nous prenn’ tous quate en meinm’ temps.

LA VIEUILL’ QU’I FAILLIRAIT PORTER Avant qué d’ mourir, j’voudrais co ben rveîr

La mainson d’ manman, qui ’n était si fieire :

O yétait cheus elle, o nous ya élvés.

Tu seis ben où qu’ c’est. C’est à la « Cann’bière ».

Quant’ t’étais tout ptiot, j’ t’ y mnais cheus ma soeu,

Ma paur’ soeu Loïs’, qu’est dans l’ chemitière.

T’en rssouvieins-tu ben ? Yavait eun grand seu

Qu’était hât comm’ tei, qu’était tout en pierre,

Yavait eun ouvreus d’ o des ptits yûs-d’boeu.

Rveîs-tu l’âtre, et l’feu sous la grand’ chaudière ?

Ceuz’ qui l’ont aj’té, qui qu’il en ont fait ?

Ptêt’ qu’olle a changi, ptêt’ qu’olle est par terre.

Olle est co d’ t’ entièr’ dans ms yûs comme olle ’tait,

D’o sen ptit brin d’ cour et l’ jardrin dreière,

Et la sent’ du bas où qu’la pliî roulait.

Je n’ seus pus d’attaque et je n’ vas pus guère.

Asteu, j’en rêvass’ ben pus qué j’n’en fais.

C’est égal, la rout’, si j’ pouvais la rfaire !

Si j’ trouvais queuqu’eun qui m’ porte par aupreis,

La mainson d’ ma soeu, la mainson d’ ma mère,

De dvant que d’mourir, j’ainmrais co la rveîr.

L’ CUEUR MANNEI Ya tant d’ brôillard sus mn âme, ennieu,

Qu’jé m’sens, sans bride et sans têtière,

Eun jvâ perdu dans la môllière,

Qui veit sus li brunchir la nieut.

I m’ pass’ dans ls os eun’ freid d’ malheu ;

Peursonn’ n’a d’ feurr’ pou ma litière ;

L’ ciel est bouchi, l’ mond’ sans leumière,

N’ya qu’en mei qu’ peut rssourdre eun sauveu.

Et vla qu’me rvieint eun’ longu’ souvnance,

Je rcommence à viv’e mn effance,

I roussil’ sus men cueur mânnei ;

I me rmonte eun’ sei(f) qui m’ raguche

Et mollit men mal incarnei.

J’ fais eun nic de mn âtre, et j’ m’y muche.

LA SIENNE QUI BOURROTTE ACO Miet à miet qu’ je m’ délibère,

L’ bon dieu dvrait ben m’écouter.

J’ai pus ren à fair’ sus terre,

Qui qu’ j’ attends pou la quitter ?

J’ai pus ren à fair’ sus terre :

Ms os sont si dûs, veyez don !

J’fais tous les jours eun’ prieire

Pou que j’n’en ay’ pus pour long.

J’fais tous les jours eun’ prieire

Pou quant’ meinm’ qu’i m’ laisse aller

Fair’ men brin de ptite affaire,

Sogner mes poule’ et choller ;

Feir’ men brin de ptite affaire,

Qué l’ fieu n’en ay’ point l’ tourment,

Qu’ je n’ tumb’ point dans la minsère,

Qu’ça yôtrait tout sn agrêment.

Qu’ jé n’ tumb’ point dans la minsère.

Mais l’ bon dieu m’oblîra pas.

Eun’ bonn’ feis queuqu’ novellière

Promèn’ra qu’olle est ben bas ;

Eun’ bonn’ feis queuqu’ novellière

Jûp’ra qu’olle a défunté.

L’ fieu n’ pas d’ mal à s’en faire :

Tout m’était deujà ôté.

L’ fieu n’a pas d’ mal à s’en faire :

J’ai-t-i point quat’ feis vingt ans ?

Qu’i m’ conduis’ jusqu’au c’mitière,

Où qu’ma plache est près d’ mes gens

Qu’i m’ conduis’ jusqu’au c’mitière

En caôsant au bon Jésus

Et laisse rtumber la terre

Sus cell’ qu’i ne rverra pus...

L’AMARI DU PETIT VIELLEUX Pou miûs rémouveir l’assemblée,

J’me seus d’ partout endinmanché,

J’ai fait d’men cueur eun’ bourguelée,

J’ai prins ma vielle et j’ai prêché.

La foule est traîte autant comm’ fine.

Ca donrait ren d’ fair’ l’ apipeus.

Faut sortir du sang d’ sa potrine,

Et s’ guettir d’ attraper la peûs.

Ctilà qu’ahann’ va bentôt s’ plaindre

Et jter la flûte apres l’ biniou.

Qu’i s’en dment’ pas si c’est pou geindre,

Qu’i laiss’ tout putôt d’ enparoù.

J’ai payé d’ audache et d’ adresse,

Tint men service et point fauté.

Personn’ n’a dit : Faut co qu’ no l’ dresse :

J’ai gangné men prix d’ glorieus’té.

Asteu qu’me vla rvenu d’ la danse,

J’me rtrouv’ tout seû, l’ cueur envnimé

Pa le rvi(f) d’eune ancienn’ souffrance,

Sans personne à gémir d’ o mei.

D’aveir sentu rmonter ma peine

Apreus qu’ j’ai vu tumber men feu,

J’vas-t-i chiâler comme eun’ Mad’leine

Et me lsser rungir pa l’ malheu ?

Tout émeulé, faut-i qu’ no m’ veye

Deûler, fô, sus l’mitan du qu’min ?

J’ dressais l’ cô si fin dreit la veille !

T’étais-t-i bu, qu’ no m’ dirait dmain.

I fait clei d’ leune et doû ès sentes.

J’y trottais à veîr-goutte aut’feis.

Ptêt’ qu’i brûl’ core eun’ flamb’ vaillante

Sur l’ vieuil âtre où qu’je m’ récauffais !

I toque à l’hus et te rdemande

Ctilà qui n’ devait pus rvenir,

Tn ancien ptit gas, ma paur’ vieuill’ grande,

T’en bédasson, ten bénoni.

D’la grand fête au pays tout prèche

Il est sorti tout brésillé.

Sn esprit si fier n’est pus qu’eun’ blèche,

Il a bésoin de tn oriller.

D’aveir fait l’ amus’ment d’la neuche,

I se rssent l’ cueur plein d’ gros poids lourds.

Tei qui n’ sais pas c’que c’est qu’eun rpreuche

Prends sa tête entre tes deigts gourds

Et comme es biaux jours de sn effance,

Qué ptit gas mignard i huctait,

Laiss’-le rtrouver sa providence,

Et s’ catir dans l’ coin d’ ten dvantet.

- Vieins ! soulag’ ta paur’ âm’ démente.

Pleure et tais-tei. Tu t’es trop rtint.

Ta vieuill’ sait ben comm’ tu t’ tourmente :

Core hureux qu’ tu t’en es rssouvint.

Tu houin’, men gas ! queu coup d’ massue !

T’as l’ergard fô d’eun évaré.

Ten front, ta joê, ej les essue.

J’ somm’-ti point deux ? Te vla paré.

Asteu qu’ta tête est abriée,

Tes chégrins sont ds écornifleus.

Dmain l’ soleul t’enverra sa riée

Et tu danchras d’o tes douleus.

I frait biau veîr qu’ no s’ accatonne

Pore eune atelle à panari.

Dis-mei ta peinn’, qué j’la raisonne.

J’ai soufflé dssus : te vla guéri.

- D’m’ êt’ rassis à tes g’noux, ma grande,

Mei qui n’ savais à queu saint m’ vouer,

Vla qué j’ sens ms esprits qui sé rtendent,

A ten feu, men mâ s’est avoué.

I vieint d’ tei comme eun sorcilège

Qui guérit de s’veîr malhureux.

Eun attoucheus, d’o sen mannège,

N’frait pas eun si bon raccmodeus.

C’est comm’ la flamb’ d’eune attisée

Où qu’no s’airait ravigouré.

Ms yus, qu’étaît niés d’ breume et d’ rousée

Rsont cleirs comme eun ciel éparé.

Qu’t tu n’ sras pus comm’ ça à sa côte,

D’ten malhuré, qui qu’aira soin ?

I prendra eun’ femm’, comme eun aute,

Mais sa vieuille, o n’ la vaudra point.

Tu nous airas bentôt quittée.

D’penser à ça, j’en seus saisi.

D’nos débaus, t’es pas co fûtée,

Et nous raveir, c’est ten plaîsi.

Tu dis qu’t’as perdu la mémoeire,

Qu’i ’n te reste ren d’ tes vingt ans.

Si l’ linge est usé dans tn ormoire,

Ya co d’bon fi dans tes chveux blancs.

D’aveir êté faite à la dure,

T’as eu eun cueur à point fléchir.

Sans s’acclufer i tient et dure ;

Ya pas d’ atout pou t’l’arrachir.

T’airais traversé la mé rouge

Pou sauver la vie à ts effants,

Et dvant leu qu’min, s’ ya d’ quei qui bouge,

Tu t’ dress’ co, et tu les défends.

- Te rvellaller, men fieu : bon viage !

Je n’ te rverrai ptêt’ pus janmais.

Faut pus compter sus ren, à mn âge.

Steu, c’est au bon dieu que j’ m’ en rmets.

Pou ls effants, c’que nos a, no s’l’ôte.

J’n’airais-ti eu qu’eun morciau d’ pain,

Pou leu donner, j’ l’ airais mis d’ côte ;

Pa les mainsons, j’ tendrais la main.

Ecout’, que j’ mette eune aut’ bonnette

Et qu’je r’tir’ men dvantiau crotté,

Pou co t’ conduire au bout d’ la ruette

Et core êt’ eun brin pus d’ o tei.

J’vas rvenir seul’ comme eun’ perdue,

Ecris-mei chaqu’feis qu’tu pourras.

Ça m’ fait caôser, ça m’ désennue.

Bouju, fisset ; adieu, men gas.

O sra dmeurée eun’ pose à m’ suive,

Pis, quant’ j’ airai passé l’ détour,

O s’en sra rvins’, tout’ morosive,

Creyant m’ caôser, jusqu’à sa cour.

Et dvant sn âtre eun’ feis rarrivée,

Dé s’veir tout’ seule acore eun coup,

Olle aira longtemps, d’ sa croîsée,

Fouilli eun qu’min neir comme eun trou.

Olle aira dit : Faut qu’ je m’ raisonne,

Quant j’ l’ appellrais, ça sert de ren.

Ya pas mais moyen qu’i m’ réponne :

Si sulment core i s’portait ben !

Et tant qu’olle aira sa présence,

O s’ tourmentra d’ mei jour et nieut ;

D’mei, sen dernier outil d’ romance,

Avant qu’o n’ seit rpris’ pas l’ bon dieu !

L’ENFANTOMÉE Quant’ vos bonn’gens sront mins sous terre,

Si vo viez pas les veir rvenir,

Vous fair’ souffrir trent’-sis minsères,

N’leus promettez ren sans l’ tenir.

Seyez-en sûrs comm’ que j’ vous caôse ;

J’en tremb’ co, chinquante ans après.

J’en seus pas mort’, mais j’ fus eun’ pose

Que l’ monde, entour, m’en crut ben près.

Yavait chinq-sis mois qu’ma pauv’ mère

S’tenait tranquill’ dans sen cercueu,

Et qué j’ la creyais au c’mitière

Hureus’ ben pus qu’au coin d’ sen feu,

Qu’eun coup, sus l’ mitan d’ma nieutée,

Eun’ feis passé l’ prumier sommei,

J’la vis-t-i point toute rboutée

S’planter comm’ ça dedbout dvant mei !

Tout’ dépeingnie et tout’ grichue,

Ls yux chergés d’eun mauvais déhait.

Olle avait l’air d’eune âm’ déchue,

Et j’vis à sa goul’ qu’o m’ caôsait.

J’la rgâdais pou tâquir d’ l’entendre,

E dviner c’ qu’o pouvait m’ vouleir.

A forc’ d’ essayir d’ la comprendre,

J’en avais l’ cueur tout écartlé.

Et chaqu’nieut, à sn heu, c’t’âme en peine

S’en rvenait, battant la parei,

Et s’ trainnant tout l’ long d’ ma courteine,

Qu’yavait ben d’ quei vos évareir.

Et mei, vnu l’ jou, j’ ’tais plein’ d’ absences,

J’languissais, j’ mangeais qu’ par effort.

No m’ disait : ça t’ vieint d’ queuqu’ vengeance

Ou d’ ta défunte, ou d’eun jteus d’ sort.

Si ta mèr’ rvient contrariée,

C’est qu’tu li deus d’ quei qu’t’as pas rtint.

Et tout d’eun coup i m’a rssouvint

D’eun’ mission qu’o m’ avait confiée.

J’me dis : vla l’ pourqui. Va, manman,

Si j’ai oblié ta preière,

La nieut qui vieint sra la dernieire,

Que j’te lssrai mucrir dans l’ tourment.

J’y vas dmain : ta tâche, j’ l’ asseume.

Ya sis lieû d’rout’ de dla Bernay :

J’ les fis à pied eun matin d’ breume,

Sans m’ralentir ni me rtourner.

Sans m’tabler pou la vivature,

La tête à c’ que j’ avais promis,

J’entris tout d’ sieute à la Couture,

J’ajtis eun cierge et j’ l’ alleumis.

Dvant l’autel de la Notrédamme,

Pendant qu’à sa dreite i brûlait,

A tout l’ ciel je rcommandis s’n âme,

En tournant les grains d’men chaplet.

J’me dis : ma fill’, t’es dégagée.

Ptêt’ qu’o t’ lairra en rpos asteu.

Et j’ m’ en rvins cheus nous soulagée

D’aveir rempli sen sacrê voeu.

Dpis j’ai rpensé à ma paur’ mère

Ben souvent entre mes linceus.

Mais faut creir’ que j’l’ai sortî d’ deû,

Car j’ai pus janmais rvu sa bière.

___________________________

EL MA D’ ÊT’ SEUS Abriez-mei ben quant i tonne,

Sous vot’ aile, ls ange’au bon dieu :

N’ya que cte plach’-là qui m’seit bonne.

Je n’ seus ni orphélin, ni veu,

Ni dsamitié, mais j’ai personne.

Ma femme est eun’ bonn’ criature.

D’aveuque elle, ej vis sans arias.

L’fond d’ sa tête est comm’ sa dvanture :

Ma soupe est caude à l’heur’ des rpas,

Et men lit est fait quant’ j’y vas.

O n’est point mollasse à l’ ouvrage.

O n’garde point pou le ptit jour

Sen brin d’ vaisselle et d’ écurage.

Mêm’ que quant j’ seus en pein’ d’ amour,

Faut que j’ la hûque, et qu’ ça m’ outrage.

C’est pas qu’o n’ m’ en donn’ point à rgoîme,

D’ses bras, d’ses reins, de sn interdit.

Quant j’ seus tout lait, olle est tout’ seime.

Mais la bsongn’ li fait point crédit :

Faut qu’ tout sey’ fait prumier qu’no s’ainme.

Mei, quant’ j’ai queuqu’ chos’ qui m’ tourmente,

Qu’j’ai l’ cueur rabûqui par en-ddans,

Ya pas moyen qu’ ma langu’ s’en dmente.

J’peux gueuler por eun’ mauvais’ dent

Que j’ seus bloqui sus l’ sentiment.

Qui que j’ frais ben pou qu’o s’affecte ?

O n’a point souffert. Je n’ veis ren

Qu’du plaisi dans ss yus quant’ no s’ becte.

Qu’o m’ donne sa chai tant qu’j’en ai faim,

Ça n’ m’ encourag’ point quant ej hecte.

Dmain ! c’que no fra dmain : vla sn antienne.

Et ct’aut’feis, qu’ya qu’mei qui l’vêquit.

Ça l’y plaît pas qué j’ m’ en rssouvienne.

Dpis l’ temps qu’c’est mort et desséqui,

Ça s’peut pas qu’ ça m’fass’ trébuquir !

J’serais-t-i miux rçu d’ ave ma mère ?

C’est eun’ bonne âm’ qui va tout dreit,

Sans qui ni qu’est-che à vâ sn affaire.

O n’ s’élug’ point quant o m’ veit hère

Pou les rieûm’ d’eun cueur qua pris freid.

Les fréreux, c’est ren qu’ pou la liche

Qu’i sont cousins, et pou l’ergent.

I n’te rgâd’ point si t’as qu’ta miche,

Et si tu geins i font la griche :

No rpassra quant’ t’iras miûx, Jean !

Et ls amins, au lieu qu’ça vous rmonte,

Ça vous toîse ave d’gros yus d’ boeu

Qué ren qu’pour sei nos airait honte

D’leu dir’ la motié d’ sen malheu.

Dans men débau, j’ai fait men compte :

A part els saints ang’ au bon dieu,

Je m’ sens tout seu, tout seu, tout seu.

________________________________

CARIMARAS C’est mei, la vieuill’ Carimaras,

La plus maudite et la milleure.

Si vo vnez à bout de ms étrats,

Por entrer cheus mei, n’ya point d’heure.

Qui qu’a eun cueur qui sonne l’ câs

Peut m’ tenir compagnîe à dmeure,

S’cuire à men feu, mouler men feurre

Et s’en rtourner bon vent bon pas :

Sorti d’ mes mains corps ne s’ décueure,

Pot rattaqui s’récoîmelle pas.

Ya pus qu’mei au mond’ de cte terre,

Terre à caillou, rcuite à l’enfei.

Mes j’teus d’ sort, je ls ai prins sus l’ fait,

J’ai battu l’ diable, et j’ seus sorcière.

Qui qu’à démain, qui qu’a déhait,

J’peus li rmachonner l’ caractère.

Tei qu’as eun’ min’ dé lait trutei,

Tei qu’es dément, qu’es crin, qu’es hère,

Viens m’embrachir, dis-mei : ma mère :

J’te rfrai eun’ tête, eun’ tête à tei.

LA COMPLAINTE DU POUCHIN SANS PÈRE Ren qu’à m’veîr vnir, moman, tu dveines.

T’os mes douleus, mes gros chegrins.

Si j’te conte eun couplet d’ mes peines,

T’en chantuse avant mei les rfrains.

C’est-i qu’en s’ appréchant, nos veines

Vont rmêler leus feux souterrains ?

D’avé de ptits mots d’ nourissonne,

Qui sait c’ qui faut à sen trésor,

Tu m’appâtell’, tu m’ embibronne,

Tu m’berch’, tu m’borde, tu m’endors.

Auprès d’ tei, j’ ai pus bsoin d’ personne,

Tu m’ défens d’ tous ceuz’ qui sont dhors.

Si dans ms yus i t’semb’ veîr queu’ lerme,

T’as eun bon rgârd pou ls essuyir,

D’avé ds ergûments d’ mèr’ genderme,

Qui n’ veut point lsser ss effants faillir.

Et ds oisias, comm’ sous l’ coup d’eun cherme,

Se remett’, sus l’ faîte, à gazouillir.

Quant’ tes jveux blancs mé rgâde en fache,

I passe en mei d’ quei d’ apaisant.

Pou l’ mâ qu’no veut qué l’ bon gieu m’ fache.

L’malin n’ trouve pus d’ esprit-faisant ;

Tout mn embroïamini s’ effache

Et je rtourne à ma bsongne en b’sant.

Si parfois, du ch’nas d’ ta mémoîre

Rssort queuqu’ écherpillant souvnir,

Pus plein d’ poussier qu’eun dssus d’ ormoîre,

Ou core humide, à pein’ bêni,

Qui qu’t’en fais ? Eun’ superbe histoîre

Qu’no rêv’ d’ êt’ fort, pour y rvenir.

D’eun’ complainte où qu’ la not’ s’ermâche,

Thomas Elye ou Jùf-Errant,

Tu fais eun coup d’nerf pou la tâche

Qu’no n’en peut mais, sus l’ asseirant.

C’est comme eun’ campunell’ qui s’ fâche

Quand l’ processionneus fait l’ mourant.

Et quand j’ seus perdu, qué j’ délire,

La têt’ tournée et l’ cueur qui m’ bat,

Ren qu’ d’ écouter comm’ tu respire.

Pas pu émû qu’eun viûx soldat,

J’ me dis qu’ faut ça, pou ben s’ conduire

Et n’ pas trébûquir sus sn étrat.

Quand j’ creis que j’ vas ben mner mn affaire,

I vieint des gens m’ barrer les qu’mins.

L’temps s’en mêle, et tout ; j’ m’ encolère,

J’me sens bouillir l’ sang dans les poings.

Tei, tu mets ten deigt sus ma manche,

Et tu m’ dis : « fillot, ya pas d’ saints

Aut’ part qu’à la meisse, l’ dinmanche.

Rgâde l’ monde, i n’en va pas moins.

Veille à tn otil, tieins-en ben l’ menche,

Adreit d’ esprit et croch’ des mains. »

T’as la raison, t’es la sagesse.

J’m’ étonn’ pus brin, à t’ veîr comm’ ça,

Qu’t’ ey’ cheus nous été la maîtresse.

Du temps qu’ vivait men bon-papa.

Vo n’ faisiez qu’eun ben ptit attlage,

Quérette à quien pus qu’à bourri.

N’en faut pas moins d’ pain dans l’ ménage,

Et j’’tions tros, quat’, chinq, à nourrir.

Et les grêlons, les temps d’orage !

Et les migauts, qu’ont plein d’ pourri !

L’bonhomme était point toujous cmmode

(Nos en caôs’ posément asteu) ;

Yavait des smaine’ et des périodes,

Qu’i n’ rapportait qu’ broustill’ au feu.

Mais s’i prenneit par trop de rlâche,

Et perdait au café trop d’ sous,

Tu n’en mnais qu’pus serré ta tâche.

Sus l’ prîdieu t’usais point tes jnous.

Pou la plî, tu trouvais eun’ bâche,

Et du fî, pou joindr’ les deux bouts.

Ma grand’ ! Chaqu’feis qué j’ m’ incertaine,

Qu’je n’fais pus quat’ pas sans bouler,

Qu’jé m’ prends les pieds ès ronch’ qui traînne

Tu m’r’indique eun’ sente à chouler.

Quant j’ te verrai pus qu’dans mn idée,

Y rdeschendras-tu d’ par-làbas,

Alleumer eun’ calibaudée

Qui rmett’ du feu dans men cueur las ?

J’srai tout seû pou tâter ma sente

Et fair’ front aux enquéraudeus

Qui profitront qu’tu sras absente

Pou tâchir d’ m’ aveir pa la peû...

T’es là. Dvant tei, j’ fais pas d’ mystère.

T’es mn ang’ conseilleus, mn avocat.

Mn étell’ magique ès qu’mins d’ la terre,

La voîx qui m’ pousse ou qui m’ rabat.

Dans la grand’ misèr’ de mn effance

Sus qui qu’hontu j’ai fait la nieut,

Tu peus entrer sans m’ faire offense,

Pour y rcoudre eun tout ptit brin d’bleu.

C’est pas pou ren qué quinje années

Ten courage à deux mains tendu,

T’as gangni l’ pain d’ mes mitonnées

Pour eun sort qui n’ m’ était point dû.

Si t’as dînné souvent d’ eun’ pomme,

Et soupé au lait calboté,

C’tait-i point pou qué j’ seye eun homme

D’qui qu’tu peuv’ tirer queuqu’ fierté ?

En as-tu animé, des qu’relles,

D’o ceuz’ qui t’naît point qu’eun bâtard

Joû d’o les leus à la mérelle

Quand i s’trouvait point d’aut’ goujart !

Comben d’ feis qu’tu m’as soutint ferme

Dvant l’ maît’ d’école et dvant l’ curé,

Pou qu’i m’en montr’ pus qu’ès gas d’ ferme

Pisqu i m’trouvaît pus déluré.

Ls aut’, ’ment des côqs qui drèch’ la tête,

Mé r’luquait d’hât : « Ten pèr’, qui qu’ ch’est » ?

Chrétiens foureux, cha flaire eun’ bête

Dans c’ qu’est vnu smé dans les péchés.

Ça s’ sent d’ forche à donner d’ la hure

Sus l’ gueux qu’a point d’ père au soleil

Ben qu’ ça seye eun fait qu’la nature

Nous a bâtis d’ otils pareils.

Tu savais, tei, qu’ j’ airais la vie

Si j’ m’ y poussais, pou m’ consoler,

Et qu i restraît d’o leus envie,

Dépit d’ crochus qui vey’ voler.

Tu t’ montais dvant mei, pou qu’ j’ apprenge

A dvenir du, raide et hautain,

Et quand ej passais dvant sa grange

A n’pas rgâder Bourrimartin.

Bourrimartin qu’est riche à craque

Qui fait l’ gros et qui mnach’ du fouet,

Mais qui n’est bon qu’après les vaques,

Ou à touchir ses rent’ à Noué.

Fille à berquier et berquerette,

T’as trotté au cul des moutons :

T’en as pas moins chanté lurette,

A tous les temps t’as dit « Chantons !

Ma chanson, mei c’est ma granmaire,

Faut pas d’ ennu dans la mainson.

J’ai chanté sus l’ coffre à ma mère :

A voîx d’ complainte et d’oraison. »

Mei, j’peux pas chanter dans mes transes,

Putôt pleurer, mais je n’ veus pus,

Pou n’pas m’ attirer de rmontrance,

Mei qu’a point d’ paix, d’ ceuz’ qu’en sont rpus.

Accote-mei sous les giboulées,

Qué j’ trébûqu’ point dans mes quercans,

Et pos’, l’été, sus mes mains g’lées,

Ta main sèque à l’abri des taons.

Et quant t’airas les paupièr’ closes

Mei aux pieds d’ ten lit, l’ cueur fermé,

J’te veux chanter, tout bas, tes proses,

Tes chansons et l’ miserere.

Si t’as co des rtours de mémoîre

Quant’ t’habitras dans l’ paradis,

Souvieins-tei ben d’ not’ purgatoîre

Et qué j’ fûm’ deux dvant l’ crucifix.

Si la forche est pas core éteinte

Qui fsait not cômunicâtion,

Tu sras la benhureus’, la sainte,

A qui qué j’ frai mn invocâtion ;

Tu sras men rcours dans c’qui m’ terrasse,

Tu m’aindras à vivre, à m’ sauver,

Ma Notré-dame des Foudrasses,

Ma bonn’ saint’ de vieuille au deigt lvé !

L’ANCIENNE Ya d’ bonn’ bête’, ya d’ brav’ gens, ya des cueurs d’or ;

Dans les gros, dans les ptits, ya d’ bonn’ personnes,

Des chrétiens, qu’ont la fei d’dans comme d’hors,

D’bons hucheus qui s’appelle’ et qui s’ réponnent.

Ya des chouans, des quercans, des bus’, des carnes,

D’vrais varous, qui n’ sont faits qu’pou fair’ du mâ,

Ds oîsias d’ cri, qui n’ viv’ que dans les vacarnes,

Des gens d’ cro, qui rceuv’ el monde à coups d’ fâ.

No voudrait se rcherchir pou viv’e ensembe,

Joe à joe, et sans point barrer notre hus.

Mais ya ceuz’ qui vienn’ crachir sur not’ flambe,

Et fout’ bas de dssus l’ lintier not Jêsus.

Faillirait qu’no fass’ honte à not’ junesse

Qui n’ sait point des horsins s’ débarrachir.

Leus mamours, cha racluff’ pus qu’ ça ne rdresse,

Ben souvent, ça n’ cherch’ qu’eun lit pou s’ couchir.

Mais écoutez la creyanc’ d’eun’ pauv’ femme

Qu’a duré en s’congnant et s’dépichant,

Ya des rouse’ ès rousiers pour eun’ bonne âme,

Ya d’ la boe ès feumiers pou les méchants.

LA BESOTE Men grand-grand-onc’, il’tait varou,

Sen veisin l’tuit, d’eun’ ball’ bénite.

Homme i redévint ; no fit eun trou,

Sans l’touchir, no l’ yenfouissit vite.

(L’histoîre en reste d’en-par-où,

D’la faute à ctelà qui me l’ a dite.)

______

Vlà l’ feutumbé, n’ya pus qu’sa braîse ;

Dans lescarr’s les teurtriaus s’baîsent ;

Il est tempsde rdonner du jour

Pou qu’in’âll’ point s’ mettre à l’ amour.

: « Cette obscurclarté qui tomb des étoiles - la fill de Minos et d’ Phasiphaé... »

: Vous mourûte zaux bord zoù vousfûtes laissée...

N’empêche (s’esclaffe le railleur) qué vos diries, ça n’est qu’girieset riries, et qu’ vo n’ osériez pas caôser dans vot’ patois dvant desgens qu ont d’ l’ éducâtion. – En ét’ôus sûr ? Ségrais caôsait normenddvant l’rei. Mei, si c’était pas dvant, ça srait ptêt’ à côte oudrieière. Pis, vos savez, l’diable est pus qu’janmais déquainné, et lejteus d’ sort est pas loin. Ça porrait servir, des feis, d’aveir eunbout d’ langue à sei. Et qui qu’vo faites don du piaisir de cti-[l]àqui l’fait d’esprès d’appu yir sus sen patoîs pou vos embrouillir lacomprénette ? Et du piaisir d’l’aute qui s’ déliche à l’ouir ?Faillirait-i qu’no s’pirivît d’ not’ femme pac’qu’olle est point faiteà vot’ goule ?

.

Ça, creyez-mei, j’airais pu vo l’dire dans men normend d’compôsition,qu’est ben pu joli qu’men frenceis d’ maître d’école, si ben agencéqu’i seit. Ceuz dé Paris n’yentendraît goutte, et i n’porraît pas enrigoler. Et vous, ça vs airait ben pus rémouvés. Et vo n’airiez pointbâilli, comme j’ vo veis l’ faire asteu, qu’vo deverriez tertous votrouver sous l’aigledon, à conter lourette à vote oriller.

.