Corps

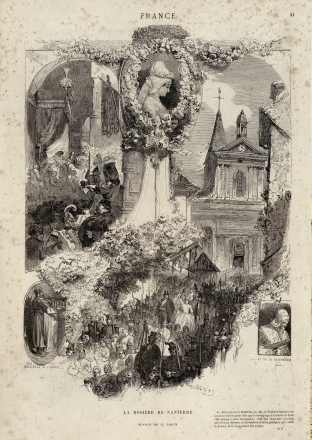

| MOIDREY, Joseph Tardif de(1860-1947) : Les Rosières : articles dejournaux / colligés par le baronJoseph Tardif de Moidrey.- Sl : Sn, 1929.- [15] p : 2 photos ennoir ;23 cm. Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (28.I.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm br 1180). Les Rosières articles de journaux colligés par le baron Joseph Tardif de Moidrey. ~ * ~ VARIÉTÉS ______ Rosières d’autrefois et d’aujourd’hui _______ La cérémonie dont la ville de Lisieux vient d’être, pour la septièmefois, le théâtre, depuis que la « Vieille Commune » a fait revivre lesrosières, m’a incité à remonter dans le passé aux sources mêmes decette institution qui conserve, malgré tout, un certain cachetd’originalité et de sentiment. Pour beaucoup, les rosières ne remontent pas au delà du début du siècledernier ; c’est une institution impériale pour récompenser le méritedes militaires libérés auxquels on faisait épouser des filles beaucoupplus jeunes qu’eux. C’est un peu cela, si l’on veut ; mais ce n’est pastout à fait cela. Les origines sont plus lointaines et le but beaucoupplus élevé. * * * Au début du VIe siècle, le siège épiscopale de Noyon était occupé parun prélat d’une haute vertu et dont le nom brille au Martyrologe : jeveux parler de saint Médard, onzième évêque de Vermand, qui, après lesac de cette ville par une invasion de barbares, transféra sa résidenceépiscopale à Noyon, près de la terre de Salency, dont il étaitoriginaire et seigneur temporel. De tous les bienfaits qu’il répandit à profusion dans son diocèse, ilest une institution qui domine toutes les autres et dont l’influence,malgré les siècles, nous est parvenue, entourée de tout un cortège degracieuses images et de pieux souvenirs : c’est la fête de la Rose,d’où est venu le nom de Rosière. Désirant encourager les jeunes gens à la pratique de la vertu, saintMédard voulut que, tous les ans, une jeune fille de Salency, désignéepar le suffrage de tous les habitants, reçût en dot une somme de 25livres et une couronne de roses. Cette couronne, bénite et imposée parle prêtre, devait être le prix d’une vie sans tache et, pour celle quil’avait obtenue, un engagement de ne jamais s’écarter de la voie de lavertu. Il détacha même de ses domaines dix ou douze arpents de terre,qui formèrent ce qu’on appela, dans la suite, le fief de la Rose, et enaffecta le revenu au paiement de la dotation et aux frais ducouronnement. On sait qu’autrefois la rose était un emblème tout païen. Ch. Joret alonguement étudié l’histoire du sym[bo]lisme de cette fleur (1) que lareligion fit sienne en la considérant comme l’emblème de l’innocence etde la virginité, d’où ce vers charmant de l’Arioste : La Virginella e simile alla rosa. Le « chapel de roses », comme disent les anciens textes, était un signed’honneur et les jeunes mariés ne manquaient jamais de s’en parer (2). La légende nous apprend que la première rosière fut couronnée à Salencyen 535, par saint Médard lui-même et que ce fut sa propre sœur, élue àl’unanimité des suffrages. Ce fut la seule fois que le peuple imposa auseigneur celle qu’il proclamait la plus digne de la couronne symboliquede la vertu. Cette institution devint, pour les jeunes filles de Salency, unpuissant motif d’émulation et de sagesse. Par le titre de fondation, rapporté par un auteur du XVIIIe siècle (3),il fallait que la rosière ait une conduite irréprochable, que son père,sa mère, ses frères et sœurs, ses autres parents, jusqu’à la quatrièmegénération, soient eux-mêmes irrépréhensibles : la tache la pluslégère, le moindre soupçon, le plus petit nuage dans la famille étaientun titre d’exclusion. Le seigneur de Salency a toujours été en possession du droit de choisirla rosière entre trois filles originaires du village et qu’on luiprésentait un mois d’avance. Sa nomination était annoncée au prône dela paroisse, afin que les autres filles, ses rivales, aient le tempsd’examiner ce choix et de le contredire s’il n’était pas conforme à lajustice la plus rigoureuse. Les habitants de Salency eurent toujours à cœur de conserver, dans sapureté primitive, l’œuvre instituée par saint Médard. Ils en donnèrentla preuve en 1773, lors d’un procès où ils montrèrent une résistanceénergique qui fut couronnée de succès. A cette époque, un sieur François Laurent Danré, écuyer, était seigneurde Salency. Jaloux du privilège des habitants, il voulut à lui seulchoisir la rosière et décerner la couronne à celle qui lui conviendraitle mieux. Les habitants de Salency protestèrent contre cet abus depouvoir et l’affaire fut portée devant Messieurs du Parlement. Je passesur tous les incidents de procédure pour arriver aux conclusions del’avocat du roi, qui donnait raison aux habitants de Salency et, endécembre 1774, la cour de Parlement rendit un arrêt les confirmant dansleurs anciens privilèges, rétablissant le couronnement de la rosière «avec les us et coutumes établis par saint Médard. » La cérémonie du couronnement avait lieu chaque année, le 8 juin, àl’église, avec un certain cérémonial que nous ont décrit quelquesauteurs du XVIIIe siècle, en particulier Sauvigny et Madame de Genlis. Pendant de longues années, Salency garda seul le privilège de cettefête, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, époque à laquelle les théoriesdes économistes, les vers de Saint-Lambert et de Delille attirèrentl’attention sur les campagnes et les mirent à la mode. La rosière de Salency, popularisée par les écrivains (4), suscital’émulation, et chaque seigneur voulut, lui aussi, créer une fête de laRose, et bientôt la pieuse coutume se multiplia. Je possède un curieux recueil factice de pièces de 1780, relatif à lafête de la Rose célébrée cette année, à Rechicourt, le 11 juin. Ilcomprend une relation écrite par un témoin oculaire, de discours quifut prononcé par l’abbé Marquis, curé de la paroisse ; un petit ouvragedu même sur la Vertu chrétienne et de curieuses conférences sur la Fête de la Rose, par demandes et réponses, traitant des origines dela fête et de ses fins, de Judith, modèle des rosières, de l’intentionde saint Médard et des moyens employés pour attirer à la vertu, del’amour-propre et de l’humilité chrétienne (5). Après Salency, où la fête de la rosière n’a point encore perdu sesantiques prérogatives, il faut citer Nanterre, Puteaux, Suresnes,Enghien, Montreuil, Neuilly, et même un quartier de Paris, lesBatignoles. * * * En 1775, il y avait, dans le Calvados, une rosière à Canon, canton deMézidon. Les fondateurs, M. et Mme Elie de Beaumont, n’épargnèrent rienpour rendre cette cérémonie aussi auguste qu’utile. Ils ne se bornèrentpas à couronner une fille sage, ils voulurent que plusieurs espèces devertus, également précieuses, fussent aussi récompensées. Le bon chefde famille, la bonne mère, le bon vieillard partagèrent alternativementavec la bonne fille, l’honneur du couronnement et la somme de 600livres qui y était attachée, ce fut l’origine de la Fêtes des bonnesgens de Canon. Le souvenir de cette fête nous a été conservé parl’ouvrage de l’abbé Guillaume Ant. Le Monnier, originaire deSaint-Sauveur-le-Vicomte, en 1721, chapelain de la Sainte Chapelle deParis et aumônier des gardes du comte d’Artois, mort le 4 avril 1797.Son livre, que les bibliophiles normands recherchent avec soin, estintitulé : Fêtes des bonnes gens de Canon et des rosières deBriquebec. J’en connais deux éditions, l’une de 1777 et l’autre de1778, toutes deux précédées d’un charmant frontispice de Moreau leJeune. Sur le titre de la seconde édition, on a ajouté les rosières deSaint-Sauveur-le-Vicomte, pays d’origine de l’auteur. C’est une suitede quatorze lettres, pour la première édition, seize pour la seconde,plus ou moins descriptives et narratoires de la cérémonie, avec desconsidérations philosophiques et quelques petits poèmes de circonstance. A Plainville, près de Bernay, l’abbé Alexandre-Jacques Bessin, dans sadéclaration du revenu annuel de son bénéfice, présentée à l’assembléenationale, atteste « que le sieur curé consacre annuellement centlivres pour encourager la vertu chez les jeunes personnes. A côté de ces institutions, fondées à perpétuité, si l’on peut dire, ontrouve des faits exceptionnels qui méritent d’être cités. Un opuscule,imprimé à Caen en 1787 (6), nous en fournit un exemple dans la personnede Jeanne Closier, dont la conduite exemplaire fut admirée par leshabitants de Salency, qui se fussent empressés de lui décerner leshonneurs de la Rose, si Jeanne Closier était née dans leur commune. Or,elle était de la paroisse de La Conception-en-Passais, élection deDomfront. Les ducs de Chartres, de Montpensier et Mlle d’Orléans sefirent représenter à son couronnement, qui eut lieu au mois d’août 1786. La nomination d’un[e] rosière était plus qu’une gloire, c’était untriomphe. Je n’en veux d’autre preuve que cette phrase que j’extraisd’un di[s]cours prononcé pour la circonstance : « Vous conserverez danstout son éclat cette couronne de roses à laquelle sont attachées lesmœurs des Salenciennes, comme la bravoure et la grandeur le furentautrefois, chez les Romains, à une simple couronne de chêne ». Tel était, en général, l’ordre des Rosières jusqu’au jour où Napoléon1er, dans le dessein de retraiter avec fruit et honneur ses anciensmilitaires, fit paraître le décret, donné au palais de Compiègne le 25mars 1810. Ce fut l’apogée des rosières. Il y en eut dans toutes lesvilles et les registres des conseils municipaux sont remplis de cesprocès-verbaux que les historiens locaux ont mis à profit (7). Dans ces fondations modernes, on ne s’en tint plus, il est vrai auxdétails féodaux de la cérémonie, à l’idéal, au printanier chapel deroses : le temps a marché et notre siècle positif ne se contente plusde faveurs platoniques. Au bout de quelques années, les rosières furent oubliées et mêmetournées en ridicule (8). Elles avaient vécu ce que vivent les roses,faute d’argent et de vertu !… Les sociétés régionalistes ont essayé, de nos jours, à faire revivreles rosières ; ce fut je dirai presque une révélation. Si les formesvieilles et surannées ont disparu, elles n’ont point emporté du moinsle caractère et le but fondamental de l’œuvre. Nous y retrouvons,partout et toujours, un hommage solennel rendu à la vertu, unencouragement officiel et public donné à la jeune fille qui, par sontravail et des mœurs irréprochables, a mérité de devenir pour les siensun sujet d’orgueil, pour ses compagnes un motif d’émulation et desagesse, pour tous enfin un modèle et un exemple à suivre. ETIENNE DEVILLE. NOTES : (1)La Rose dans l’Antiquité et au Moyen-Age, Paris, 1892, in-8.(2) Ch. Joret. Loc. cit. p. 405 et suiv. (3) Sauvigny. La Rose ou la Fête de Salency. Paris, 1760, in-8. (4) Sauvigny. Loc. cit., La Rosière de Salency, comédie de Favart,1771. – de Labessade, La Rosière de Salency, 1878, etc. (5) Voir encore : La rosière d’Artois ou la vertueuse nantaise.Soissons, 1778 ; La Rosière, ballet d’action en deux actes, composépar M. Gardel, maître des ballets, représenté pour la première fois surle théâtre de l’Académie de musique, le 29 juillet 1783. Paris 1783 ; La Rosière espagnole, comédie en trois actes. Paris 1801. (6) La Rosière de Passais ou piété filiale de Jeanne Closier. Caen,1787, in-8°. (7) Notice sur la fondation de la Rosière à Château-Gontier, 1879 ; –H. Turpin. Les Rosières de Bernay, 1885 ; – Ch. Després, Mariages derosières à Orbec, 1891 ; – Veuclin, Les rosières de la marquise dePompadour et de ville de Dreux, 1904. (8) – La famille Trouillart ou la Rosière d’Honfleur, de H. Crémieuxet Blum, Paris, 1874. ______________________________________ ______________________________________ A SALENCY _____ Rosières de mère en fille… ____________ Salency, 19 août (De notre envoyé spécial). Vivent Nanterre Et sa rosière ! Mais vive Salency Aussi ! Salency dans le Vermandois. Salency Vermandois : jolie syllabes. Nonmoins joli est ce village de 600 habitants. Moissons, verdures : encorele département de l’Oise, et déjà la Picardie. Localité aux richesfermes et villas nouvellement construites ou reconstruites : n’est-cepas, en effet, sur cette « montagne » couronnée de bois qu’« ils »étaient agrippés, quand nous disions : « Ils sont à Noyon » ?... Mais ils ne sont plus à Noyon. La petite chapelle elle-même quicommémore la naissance de saint Médard en ces lieux est aujourd’huiréédifiée, de sorte que Salency, cette année, a pu élire de nouveau unerosière. - Quel rapport entre saint Médard et la rosière de Salency ? - Hé ! braves gens, tout est là. Où a été imaginée l’institution desrosières ? A Salency ! Par qui ? Par saint Médard ! Le centenaire de la rosière de Nanterre ? Bravo ! Cependant, ici, c’estdu quinzième centenaire, oui, du millénaire et demi de la Rosière qu’ilfaut parler ! Naturellement, j’ai voulu commencer par présenter mes hommages à laRosière de cette année. C’est la jeune fille de l’aubergiste du cru.Donc, rien de plus facile que de la voir… et d’apprendre de sa boucheque sa mère a été, elle aussi, Rosière de Salency… La mère et la fille, chacune Rosière ! Pourquoi pas ? Quelle a été lapremière en date des Rosières à Salency ? La propre sœur de saintMédard, désignée par la voix publique. Bien mieux, apprenez comment,pendant des siècles et des siècles (cela se passait encore il y acinquante ans environ), la Rosière de Salency a été choisie. Une fois chaque année, tous les hommes, à partir de 21 ans, constituantla Communauté des habitants de Salency (je souligne ce mot, qui estle terme historique), sont invités « à son de caisse » à se réunir lelendemain à la mairie, à l’issue de la messe paroissiale, pour désignerles jeunes filles appelées par l’estime publique à être les candidateséventuelles à la couronne de roses. Le lendemain, fiers de cette mission d’honneur, les hommes arriventnombreux, à commencer par les pères de famille. M. le Maire donnelecture de la liste complète des jeunes filles âgées de 18 ansrévolus (limite d’âge ramenée par la suite à 17 ans) et demande àl’assistance, érigée en véritable tribunal populaire, son appréciationsur chacune d’elles. La discussion s’engage. La critique a touteliberté. Le crible en est serré. Non seulement la jeune fille doit être sans reproche, mais encore safamille elle-même ne saurait donner prise à aucun blâme. Menéepubliquement, l’enquête porte ses investigations jusqu’aux générationsascendantes. Les devanciers ne remontaient-ils pas au quatrième degréancestral, établissant ainsi les véritables quartiers de noblesse dela vertu dans une famille ? Ne dites pas que j’exagère. Tous ces renseignements, M. l’abbé Caudron,curé de Salency, qui est doublé d’un archéologue, serait le premier àvous les confirmer. Au surplus, n’ai-je pas vu dans le village deux septuagénaires quiavaient été encore désignées de cette façon ? Aujourd’hui, sans doute, le choix se fait d’une manière un peu moinsredoutable. Mais l’esprit de sagesse est resté le même, fondé surl’esprit de famille et, je le répète, de communauté. *** Communauté, j’y insiste. Saint Médard avait consigné une part de son domaine en faveur de laRosière. Ce fut le « fief de la Rose ». Eh bien ! malgré invasions,seigneurs, révolutions, communes, malgré tout, ce fief existe encore ! Sans doute, aujourd’hui et depuis longtemps, c’est la commune deSalency tout entière qui considère la dotation de la Rosière comme uneDette sacrée, mais, aujourd’hui aussi, qui continue d’exploiter ce fiefde la Rose ? Une association de laboureurs du village, laquelle separtage la fenaison de ce pré : communauté unique en France, nousapprennent les économistes, communauté où l’on est accepté parcooptation sur examen de titres, donc, à la fois, de la même manièrequ’en notre vieille Académie française et de la même manière qu’estchoisie la Rosière à Salency… *** J’allais quitter l’auberge… - Attendez, me dit-on, la servante de l’auberge, hé ! oui, celle-làmême qui vient de vous verser à boire, a été Rosière de Salency aussi… Alors, toutes les femmes de Salency ? Non, ne sourions pas, c’estsérieux. Est-ce qu’à deux pas d’ici, Noyon, à la veille de la guerreencore, n’était pas dite Noyon la sainte ? - Au point qu’elle donna le jour au rigoriste Calvin. - Qui parle de rigorisme ? La vertu ne court pas tant les rues surcette terre qu’elle ne puisse nous suffire sans plus. D’ailleurs, unecouronne de roses, une auberge ensoleillée, cela est-il triste ? Aussibien, vous ignorez que jadis ces coteaux de Salency étaient couverts devignes et que chacun, ici, était peu ou prou joyeux vigneron… Enfin,puisque Noyon est si proche, oubliez-vous que le célèbre et gai saintEloi y succéda, comme évêque, à notre saint Médard ?... Question de climat. On couronne des Rosières à Salency, tout comme,encouragé peut-être par cet exemple, des personnages qui n’étaient rienmoins que Charlemagne et Hugues Capet sont venus se faire couronner àNoyon… Vous persistez à sourire ? Bon, me voici obligé de vous prouverque la Rosière de Salency, au cours de l’histoire, a tenu une place…j’allais écrire (il fait si beau !) presque aussi grande que ces deuxmonarques. ANDRÉ LAPHIN. ______________________________________ La Vieille Commune de Lisieux donne sa dernière fête de l’année ____ La Vieille Commune de Lisieux a eu la bonne fortune d’avoir, pour sadernière fête de cette année, un dimanche ensoleillé. Aussi la foule avait-elle envahi joyeusement le Jardin Public, trèsjoliment décoré. Les courses d’ânes obtinrent un succès triomphal. On remarqua la belleforme de la plupart des coursiers. La Vieille Commune aura faitbeaucoup pour l’amélioration de la race asine, et le Ministère del’Instruction publique fondera certainement un prix pour ces courses. Nous donnerons dans notre prochain numéro la liste des récompenses. La fanfare exécuta de très beaux morceaux. Les trompes de chasse eurentégalement un gros succès. Les deux intermèdes comiques : Chasse gardée, Pêche réservée,déchaînèrent des tempêtes de rires. Les gendarmes et le garde-champêtreappréhendèrent au collet un brave homme qui chassait avec des idem, eton le traîna dans le cortège, menottes aux mains, jusqu’à la placeVictor-Hugo, où on le relâcha, estimant la punition suffisante. Le cortège parcourut les rues ; la Rosière, ses demoiselles d’honneur,Mossieu le Maire, les gracieuses laitières montées sur les jolis ânes,ou traînées dans de gentilles voitures, prodiguèrent à la foule lessourires et les saluts. Si le lait ne diminue pas, ce ne sera pas fautede main-d’œuvre. Pour des laitières, jeunes et jolies, s’adresser à laVieille Commune ! ______________________________________ Le Vieux Lisieux ____ MARIAGES DE ROSIERES A LISIEUX AU SIECLE DERNIER _______ L’origine des rosières se perd dans la nuit des temps. On la faitremonter jusqu’à Saint Médard, évêque de Soissons au VI e siècle. Commece prélat était seigneur de Salences, il avait imaginé de récompenser,tous les deux ans, la jeune fille la plus vertueuse, en lui donnant unesomme de 25 livres et une couronne ou « chapel » de roses. Le couronnement des rosières retrouva un regain de vitalité au XVIIIesiècle pour retomber en désuétude bientôt après. Sous le premierEmpire, le jour anniversaire du couronnement de l’Empereur, on remit envigueur le traditionnel usage et cela donna lieu à des manifestationsqu’il est toujours intéressant de rappeler. A Lisieux, au siècle dernier, on ne se contentait pas de couronner lesrosières, on les mariait. La plus ancienne mention des rosières àLisieux, ne remonte qu’à 1807. Conformément au décret du 19 février1806, ordonnant que l’anniversaire du couronnement de l’Empereur seraitcélébré dans toutes les communes de l’Empire ; que celles dont lerevenu dépassait 10.000 francs devraient doter, ce jour-là, sur lesfonds communaux, une fille sage devant être mariée à un militaire ayantfait la guerre et dont le choix serait fait par le Conseil municipal,les élus de Lisieux se réunirent à l’Hôtel de Ville, durant plusieursannées, pour procéder au choix et à l’élection de la rosière. La première réunion eut lieu le 21 novembre 1807 et « après avoirmûrement réfléchi », une somme de 600 francs fut votée pour doter larosière, plus 400 francs pour les frais de la fête. Le cérémonial de cette manifestation nous est révélé par les arrêtés dumaire, pris chaque année, avant la célébration de l’anniversaire ducouronnement de l’Empereur. La veille de la fête et le matin du jour, salves d’artillerie. La gardenationale se réunissait, à huit heures, sur la place d’Armes, alors quela rosière et son futur époux, choisis par le Conseil, se rendaient àl’Hôtel de Ville où le mariage civil était célébré. Après cette cérémonie, les époux et le Conseil municipal allaient à laSous-Préfecture, pour se rendre ensuite à l’église Saint Pierre où larosière recevait la bénédiction nuptiale. A midi, une distribution de pain était faite aux indigents, à l’Hôtelde Ville. L’après-midi, le corps municipal, précédé d’un détachement de la garde,des musiques et des tambours, se rendait sur la place Impériale, oùétait dressé un mât de cocagne. Le soir, à cinq heures, un coup decanon avertissait les habitants d’avoir à illuminer les façades deleurs maisons. Il y avait bien quelquefois des dérogations au programme ainsi, parexemple, en 1811, le mariage de la rosière ne put être célébré le jourde la fête « vu que le délai pour la publication des bans n’était pasexpiré » ; en 1812, la distribution de pain n’eut pas lieu « vu le peude fonds disponibles pour la fête publique ». Le dernier couronnement de la dernière eut lieu en 1813. Le registredes arrêtés de cette année contient un procès-verbal du couronnement dela rosière, le seul qu’il nous a été donné de rencontrer. On y voitque, lors de la cérémonie religieuse, « après l’évangile, M. l’abbéDelarue, de Caen, chanoine honoraire de Bayeux, prononça un discours etqu’après la messe on chanta le Te Deum. Le soir, à cinq heures et demie, au moment des illuminations, desdanses eurent lieu dans la cour de l’Hôtel de Ville, aux cris de : «Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Roi de Rome ! » Dans le même dossier des archives municipales, se trouvent diversesautres pièces relatives à d’autres mariages qui furent célébrés,pendant quelques années, à l’occasion de l’anniversaire de l’Empereuravec Marie-Louise. La ville de Lisieux mariait, à cette occasion, cinqou six filles à des soldats libérés du service, ce qui donnait lieu àdes modifications, à des difficultés quand, par exemple, les conjointsdésignés ne voulaient plus se marier, ce qui arriva au mois d’avril1810. Ces cérémonies n’obtinrent d’ailleurs pas le même succès que le mariagede la rosière et disparurent bien vite. Voici les noms des rosières de Lisieux pour la période comprise entre1807 et 1813 : 1807. – Marguerite Routier, épouse de Pierre-Lubin Vattemare. 1808. – Pas de rosière cette année. 1809. – Marie-Hélène Alexandrine Blanlo 19 ans, épouse de Jean-PierreOdiard. 1810. – Reine-Rosalie Drouet, épouse de Nicolas-Frédéric Lalouette. 1811. – Marie-Ange Indé, 24 ans, épouse de Nicolas Galler, 26 ans. 1812. – Désirée Guillard, 24 ans, épouse de François Rocques, 25 ans. 1813. – Rosalie Lepage, 24 ans, épouse de Joseph Surlemont, 36 ans. De nos jours, les choses se passent autrement. Le cérémonial ancien aété abandonné et des fondations philanthropiques ont remplacé lesrosières. La « Vieille Commune » de Lisieux, depuis quelques années,couronne des rosières, qui sont ensuite reçues à l’Hôtel de Ville. Cesouvenir du passé mérite de revivre et il appartenait à une sociétérégionaliste de le remettre en honneur. ETIENNE DEVILLE. ______________________________________ La saison des rosières _________ Durant tout l’été ont lieu dans de nombreuses villes de France descouronnements de « rosières ». Cette institution est fort ancienne : elle fut instituée, au VIesiècle, par saint Médard. Il était alors évêque de Noyon. Mais c’estdans son village natal, à Salency, qu’il établit cette touchantecoutume. Les jeunes filles présentées devaient être irréprochables, etleurs parents et aïeuls, jusqu’à la quatrième génération, devaientavoir fait preuve des plus grandes vertus. La rosière désignée recevait une couronne de roses blanches et une dotde 25 livres. A l’occasion de son mariage avec Marie-Louise, Napoléon Ier dota sixmille rosières qui s’engageaient à n’épouser que des militaires. Le 29avril 1810, les six mille mariages furent célébrés à la même heure, enprésence des représentants officiels de l’empereur. Les conditions de ces concours se sont, depuis, bien adoucies. ______________________________________ La première rosière __________ Savez-vous quand fut couronnée la première rosière ? C’est uneinstitution très ancienne car c’est au VIe siècle que saintMédard l’institua. Quoique évêque de Noyon, c’est à Salency, son pays natal, qu’il établitcette coutume. A l’origine, les conditions exigées des candidatesétaient fort rigoureuses. Non seulement les jeunes filles présentéesdevaient être en tous points irréprochables, mais il fallait que leursparents, en remontant à la quatrième génération, le fussent aussi. Unmois à l’avance, on faisait connaître leur candidature à l’église, duhaut de la chaire ; trois jeunes filles étaient d’abord choisies parmicelles qui offraient le plus de garanties et c’était l’une d’elles quele Seigneur du village et saint Médard désignaient en dernier lieu pourrecevoir solennellement la couronne de roses blanches et la dot devingt-cinq livres. Petit à petit, cet usage se répandit et un jour vint où Napoléon quivoyait grand créa d’un coup 6.000 rosières à l’occasion de son mariageavec Marie-Louise. Elles s’engageaient à épouser des militaires et les6.000 mariages eurent lieu le même jour, le 29 avril 1810. [Excelsior, 13 avril 1933] ______________________________________ LA JOLIE LÉGENDE DES FILLES SAGES ______________ Comment saint Médard fut l’initiateur de la touchante tradition des « Rosières » ____________ SAINT MEDARD, pour la plupart d’entre nous, n’est guère qu’un saintmétéorologique, un grand personnage dans les nuages, dispensateur depluie et de beau temps. Eh bien ! un érudit me l’a affirmé : saint Médard, évêque de Noyon, futaussi le frère jumeau de Godard, archevêque de Rouen… Les frères eurentdes destins qui se montrèrent si parallèles que tous deux, nés le mêmejour, entrèrent dans la carrière ecclésiastique le même jour etmoururent idem. On ne sait pas, malheureusement, si Godard et Médard furent gratifiésde l’auréole le même jour. Espérons que oui, pour que l’un n’ait pas eul’occasion d’être plus modeste que l’autre. * * * Mais c’est de la sœur de saint Médard que je veux vous entretenir. Lebon évêque voyant que la vertu ne recevait pas tous les hommagesauxquels elle avait droit, décida de consacrer vingt-cinq livres, plusun chapeau de roses (Vive le chapeau de roses !), à la jeune fille laplus vaillante et la plus vertueuse de son diocèse. Oh ! le prélat était exigeant ! Il voulait que l’on choisît parmi lesconcurrentes, celle qui savait le mieux tricoter, mener paître lestroupeaux, soigner les enfants et les vieillards. Une perle, quoi ! etqui devait être aussi rare naguère qu’aujourd’hui. Cependant, seméfiant de lui-même, l’évêque pria ses paroissiens de désigner troisvierges sages ; après quoi, le seigneur de Salency, châtelain de Noyon,devait désigner la plus parfaite des trois. Devinez qui fut bien surpris ? Ce fut l’évêque, car c’est sa sœurelle-même qui reçut le chapeau de roses et qui, en somme, inventa laplus fraîche des traditions de l’ancienne France. * * * Et l’on n’a pas fini d’admirer dans maintes et maintes paroisses lafloraison ravissante, chaque année renouvelée, de ces rosières qui sontmodestes, timides, effacées et paradoxales puisqu’elles nous obligent,une fois dans l’année, à donner notre attention non point à la pluséloquente, à la plus belle, à la plus savante ou à la plus douée desex-appeal des demoiselles, mais à celle-là que n’entoure nulle auréole. * * * Voilà donc quinze siècles que la vertu est à l’honneur, un jour dansl’année, et que pour elle sonnent les cloches de la grand’messe, que seprépare un vin d’honneur et que monsieur le Maire s’habille en grandetenue. Regrettons sincèrement qu’on ne donne plus à ces spectacles ingénus ethonnêtes la publicité qu’ils méritent. La littérature, le cinéma nousfont accorder trop de prix aux apparences, et nous avons l’audaced’exiger que les héroïnes des drames les plus pathétiques soient faitesau tour… et habillées par le grand couturier ! Convenons que nous avonsl’esprit mal fait. Nous mêlons tous les genres… Nous sommes tous fous ! *Michelle Deroyer*. ______________________________________ |