1) Histoire de Lisieux (ville, diocèse etarrondissement) Louis Du Bois [1773-1855], Lisieux, Durand, 1845, 2 vol. in-8°, XV-480p. et 492 p.

reprint par Éditions culture et civilisation, Bruxelles, 1977, en unvolume.

*

Table (relativement) détaillée des matières (nov. 2007).

*

introduction (janvier 2008)

I. - Sur l’Histoire de Lisieuxde Louis Du Bois

L’

Histoire de Lisieux contient une somme considérable de renseignementssur les évènements qui ont précédé la naissance de l’auteur, mais aussisur ceux dont il a été contemporain. Disons même que, pour la périoderévolutionnaire, la seule que les historiens locaux ont totalementsacrifiée (1), il a fourni la majeure partie de la documentationutilisée par Fernand Rault,

Lisieux du XVIIIe s. à nos jours ; sonarticle a été publié dans le numéro spécial d’

Art de Basse- Normandie,fasc. unique n° 89-90-91, Hiver1984-1985, qui constitue la dernièresynthèse historique et archéologique consacrée à la capitale du Paysd’Auge.

Malheureusement, l’ouvrage de Louis Du Bois laisse beaucoup à désirerdans sa présentation. Dès 1858, Ed. Frère,

Manuel du bibliographenormand (t. 1er, p. 380, col. 1) pouvait « regretter qu’il y manque unetable des matières si nécessaire pour faciliter les recherches ». Eneffet, Du Bois s’est limité, dans chacune de ses deux tables, à releverles titres des IX « livres » (= chapitres), titres trop concis dontcertains intitulés risquent même d’égarer le lecteur sur leur contenu.De plus, s’il multiplie les renseignements secondaires (parfois restés ignorés de ses successeurs), il les intègreéventuellement en des endroits où ils n’ont que faire ; il scinde endeux des notions qui exigeaient d’être traitées ensemble ; par exemplela période révolutionnaire ; il revient à plusieurs reprises sur lesmêmes sujets ; par exemple les évènements de la Saint-Barthélemy àLisieux, ou les notices consacrées à certains évêques qu’on trouveradans le Livre III (Evêques) et aussi dans le Livre VI (Biographies). Ils’intéresse théoriquement à l’ensemble du diocèse, mais il ometpratiquement de parler de la partie aujourd’hui située dans l’Eure(Bernay, Pont-Audemer) ; il s’intéresse à l’ensemble du « territoirelexovien », dont il exclut, évidemment (?), l’arrondissement dePont-l’Evêque, rattaché en 1926 à celui de Lisieux. Il limite certainesnotices communales à mentionner le seul nom de cette commune (t. 2,p.340-460) (!)

II. – Une hypothèse sur les conditions psychologiques de la publicationde l’Histoire de Lisieux

Le 27 mars 1844, Louis Du Bois quitte Paris (où il était secrétaire auxArchives nationales) et s’installe (jusqu’à sa mort) dans sa petitepropriété du Mesnil-Durand. Il achève alors l’

Histoire de Lisieux,commencée depuis longtemps (J. Travers, p. 504-505), et la publie dès1845. On peut s’étonner qu’il n’ait pas pris quelques jours deréflexion pour mettre un peu d’ordre dans son exposé à l’aide d’unepaire de ciseaux et d’un pot de colle. Oserons-nous une hypothèse quiexplique cette hâte ? 1844 coïncide avec la distribution de la premièrelivraison de la

Ville de Lisieux de Guilmeth, et avec l’annonce de laprochaine publication des

Mémoires de Noël Deshays sur les évêques deLisieux par les soins d’Henri de Formeville. Nous devons cesrenseignements à un long article du

Normand (journal de Lisieux) du 19janvier 1844, p. 2-3.

Guilmeth a plusieurs fois ferraillé avec Du Bois, son ennemi intime.Par exemple, dans

Ville de Lisieux (p.102), il mentionne, en 1136, «l’incendie de Lisieux par les Bretons…le 29 septembre, et non le 29octobre, comme l’ont dit et répété le sieur Louis Dubois et autresignares compilateurs ». A noter que Du Bois donne la bonne date du 29septembre (t. 1er, p. 105).

A son tour, Du Bois ne ménage pas Guilmeth (

Avant-propos t. 1er, p. 3,en note – faut-il y voir une addition de dernière heure ?) (2).« Nous nous servons du mot reçu

Lexoviens, traduction plus fidèle dugrec et du latin, que l’expression de

Lixoves (3) qu’a récemmentemployée à tort M. Guilmeth qui, quoi qu’il en dise, n’est pas membrede la Société de l’histoire de France, et que nous aurons, dans lecours de cette ouvrage, plus d’une occasion de réfuter sur un tondifférent de celui de sa polémique. Nous serions pourtant, et sousplusieurs rapports, bien autorisés à traiter sévèrement un homme quifut notre obligé et sur lequel nous possédons des renseignements dontla publication ne lui serait guère honorable ».

Le Normand du 19 janvier 1844 juge différemment, sans cependantciter leurs noms, Guilmeth et Formeville ; il fait un élogedithyrambique de l’œuvre de ce dernier (œuvre à paraître) : « cettepublication, qu’il ne faut pas confondre avec une histoire de Lisieuxdont un étranger

[sic] colportait dernièrement la première livraisondans notre ville, est, pour les éditeurs, une œuvre de patriotisme toutdésintéressé ». Sous-entendu : on ne peut en dire autant de celle deGuilmeth, cet étranger, natif de Brionne.

Formeville avait publié, anonymement, en 1843, une

Introduction àl’essai historique sur l’ancien évêché de Lisieux, suivi des mémoiresde Noël Deshays…sur les évêques de ce diocèse, 1754 (Caen, Le Saulnier,1843. In-8°, 14 p.). Ce texte provisoire n’était qu’une préfiguration àune édition beaucoup plus approfondie.

Le Normand du 19 janvier 1844s’étend longuement sur la découverte du manuscrit de Deshays, sur l’ «apparition prochaine » de l’ouvrage, sur le bulletin de souscriptiondistribué par les éditeurs, sur le prix (6 fr., jusqu’au 1er janvier1845), sur le nombre de pages (plus de 600), sur le plan de la copieuseintroduction de Formeville. Les souscripteurs durent cependant semontrer patients : « livré maintenant à l’impression » (janvier 1844),le « Formeville » parut seulement en…1873 (en 2 volumes), doté, il estvrai d’une photographie de l’auteur, élément passé sous silence autemps de Louis-Philippe.

Du Bois a dû apprendre sans enthousiasme l’initiative de ces jeunesimprovisateurs (Formeville, né en 1798 ; Guilmeth, en 1807) quin’avaient pas consacré des dizaines d’années (comme lui) à sedocumenter ; on s’expliquerait alors qu’il ait essayé de couper l’herbesous le pied à ses concurrents.

III.- Sur quelques travaux de bibliographie lexovienne

Sur bien des points, le texte de Du Bois est insuffisant, voire périmé(entre autres, bien sûr, pour ses étymologies plus qu’aventureuses).Pour des recherches bibliographiques, deux ouvrages sont fondamentaux :

- Ph. Dollinger et Ph. Wolff,

Bibliographie d’histoire des villes de France, Paris, Klincksieck,1967, qui énumèrent les principales études sur Lisieux (39 références,dont aucune de Deville), Falaise (15 réf.), Honfleur (24 réf .), Bernay(15 réf.), et qui excluent par principe tout article ayant moins de dixpages.

- Dominique Fournier,

Dictionnaire desnoms de rues de Lisieux, (Société historique de Lisieux, 3e édition,2006), donne une très copieuse bibliographie ; il y fait la part belleà quantité d’articulets disséminés dans maintes revues.

-

passim, on trouvera aussi quelquesréférences dans «

La Société historique de Lisieux de 1869 à 2001 »(Bull. Soc. hist. Lisieux, fasc. 50, 2001, p. 6-26).

- Trois revues sont consacrées àl’histoire de Lisieux : le Bulletin de la Société historique de Lisieux(depuis 1869) ; Etudes lexoviennes (4 vol. 1915, 1919, 1928, 1936) : LePays d’Auge, mensuel, puis bimestriel (depuis 1951).

IV.- Sur Louis Du Bois

Né à Lisieux le 16 novembre 1773 (il vécut à l’entrée nord de la futureplace Victor-Hugo) ; décédé au Mesnil-Durand (canton de Livarot) le 9juillet 1855 ; père de deux filles ; l’une, mariée avec Abraham,conservateur des hypothèques, mourut prématurément en 1836 : l’autreépousa Nouvel, de Florensac (Hérault).

Historien, poète, traducteur, polygraphe, homme politique etadministrateur, il eut donc de multiples activités. Girondin pendant laRévolution (et donc viscéralement hostile aux Montagnards, aux émigrés,au clergé réfractaire), franc-maçon sous l’Empire, « champion del’opposition libérale » sous la Restauration (qui l’exclut de touteactivité officielle), orléaniste sous Louis-Philippe (qui en fit unsous-préfet), Du Bois eut, toute sa vie, un véritable culte pourVoltaire et son œuvre.

« Les religions qu’il avait étudiées avec les préventions de Voltaire,son maître, son poète et son philosophe de prédilection, en avaientfait un déiste consciencieux et tolérant dans ses relations privées,mais trop désireux de faire partager ses convictions et prêt àcombattre celles d’autrui, la plume à la main » (Travers, p. 510).Disons cependant que l’

Histoire de Lisieux, sous cet angle, veutafficher son objectivité, sous réserve d’une certaine jubilation àdétruire la légende de l’évêque Le Hennuyer sauveur des protestants deLisieux en août 1572. La leçon de tolérance donnée par Travers a dûfaire sourire ses lecteurs du Centre-Manche ; certains n’avaientpeut-être pas oublié qu’en 1829, jeune professeur au collège deSaint-Lô, il avait créé l’hebdomadaire

L’Echo de la Manche, ce qui luipermettait d’attaquer avec virulence, perfidie et persévérance lesautorités constituées de l’époque, depuis Polignac, président duConseil, jusqu’à l’ecclésiastique qui présidait aux destinées de sonétablissement scolaire. Travers n’en était pas moins très proche de Dubois : il assista à son inventaire après décès (en tant qu’exécuteurtestamentaire (?) (4) ; dès 1856, il assura l’édition posthumede son

Glossaire du patois normand (Caen, XI-440 p.) ; il sembleraitmême avoir hérité de sa bibliothèque (en partie ?, en totalité ?),entrée, avec ses propres collections, dans les fonds des Archivesdépartementales du Calvados, à la mort de son fils Emile Travers (cf.G. Bernard,

Guide des Archives du Calvados, 1978, p. 151).

Les registres paroissiaux du Mesnil-Durand ne gardent pas la traced’obsèques religieuses de Du Bois (recherche aimablement faite par leR.P. Dauzet, archiviste diocésain de Bayeux). Le cimetière de lacommune, créé en pleine campagne à la fin du XIXe s., ne contient passa tombe ; dans l’ancien cimetière, autour de l’église subsistentquelques très rares monuments, devenus anonymes (par usure desinscriptions gravées dans le calcaire, ou en raison du lierre qui lesrecouvre). Mais les élèves de l’école primaire apprennent encore queleur lointain compatriote est l’auteur du « couplet des enfants » de laMarseillaise.

V. – Sur les bio-bibliographies de Louis Du Bois

Voir surtout :

-

Dictionnaire de biographie française,t. 11, 1967.

- Julien Travers, « Notice biographiquesur Louis Du Bois », dans

Annuaire de l’Association normande, 1857, 23eannée (Congrès de Gournay, 1856), p. 489-511, et tirage à part,Caen,Hardel, 1856, 18 pages.

- Archives du Calvados, F 5974-6019.

- Société historique de Lisieux, NE 56.

- Médiathèque de Lisieux, Normandie 604,Recueil factice de 48 brochures de Louis Du Bois.

« Louis Du Bois a trop écrit et sur trop de matières pour n’être pas,sur quelques unes, léger et superficiel » (Travers, p. 510).

On trouvera la liste de ses très nombreuses productions en deuxendroits :

- Dans Ed. Frère,

Manuel du bibliographenormand, t. 1er, 1858, p. 377-381.

- Dans J. Travers,

opus citatum, p.505-510. « Nous possédons les moindres opuscules que nous mentionnonsici ».

Les deux listes se présentent dans l’ordre chronologique despublications relatives à la Normandie (de 1799 à 1856).

Une première annexe comprend les titres étrangers à la province (enprincipe, car certains concernent explicitement la Normandie !) ; cetteannexe est présentée comme sélective par Frère.

Une seconde annexe énumère les ouvrages collectifs et les rééditionsd’auteurs classiques auxquels il a collaboré.

Les listes de Frère sembleraient avoir des références bibliographiquesplus précises que celles de Travers. Mais une collation détaillée entreles deux auteurs ne pourrait se faire en quelques minutes.

VI. - Louis Du Bois et La Marseillaise :

La médiathèque de Lisieux conserve une brochure de Louis Du Bois :

Notice sur la Marseillaise.- Lisieux : Durand, 1848.- 16 pages.

Du Bois donne dans le texte de nombreux renseignements sur lacomposition de ce chant devenu notre hymne national et précise qu’ilest l’auteur du septième couplet.

En voici quelques courts extraits (la plaquette est consultable à lamédiathèque) :

« Comme j'ai connu particulièrement l'auteur du Chant des Combats, quel'on désigne généralement sous le nom de la Marseillaise, et que j'aifait une étude approfondie de nos révolutions, même dans leurs détailset leurs anecdotes, je crois pouvoir, mieux que mes prédécesseurs,faire connaître l'oeuvre de Rouget de Lisle, et même en donner un texteplus correct que celui des innombrables réimpressions dont il a étél'objet et la victime »…

« La Marseillaise avait été créée et connue d'abord sous le nom deChant de Guerre, puis de Chant des Combats, au mois d'avril 1792, àStrasbourg où, jeune officier du génie, se trouvait alors en garnisonson modeste auteur, Joseph Rouget de Lisle, né à Lons-le-Saulnier le 10mai 1760 »…

« Alors, d'un bout à l'autre du royaume, les militaires surtoutcommencèrent à la chanter. Elle n'entra à Paris qu'à l'époque de lachute du trône, le 10 août (1792). Comme les Marseillais, accourus enarmes dans la capitale, pour y contribuer à mettre un terme auxtrahisons de la cour, chantaient avec une admirable expression le Chantdes Combats dont le titre n'était pas connu, les Parisiens l'appelèrentl'Hymne des Marseillais, la Chanson Marseillaise, et, pour abréger, la

Marseillaise. De ce moment elle devint tout-à-fait populaire, surtoutquand, quelques jours après le 10 août, les Commissaires de l'Assembléelégislative et les envoyés de la Commune de Paris coururent dans lesdépartemens appeler aux armes et aux offrandes des citoyens qui sepressaient sur les places publiques, et qui, enrôlés spontanément,volèrent aussitôt sur les pas des premiers bataillons de volontaires,vers nos frontières, déjà envahies après la prise rapide de Longwy etde Verdun »…

« Au mois d'octobre 1792, j'ajoutai un septième couplet qui fut bienaccueilli dans les journaux : c'est le couplet des Enfans, dont l'idéeest empruntée au chant des Spartiates, rapporté par Plutarque »…

La Marseillaise : couplet 7 (dit couplet des enfants) :

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus,

Nous y trouverons leur poussière

Et la trace de leurs vertus (bis)

Bien moins jaloux de leur survivre

Que de partager leur cercueil,

Nous aurons le sublime orgueil

De les venger ou de les suivre.

Jusqu’aux bombardements de 1944, une plaque indiquait sur une maison del’avenue Victor-Hugo :

ici demeura

Louis-François DU BOIS

Poète, historien, agronome

Auteur du septième couplet de la

Marseillaise, etc, etc .(5)

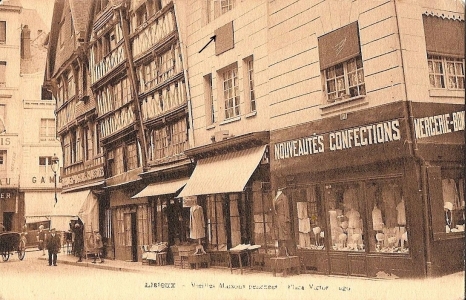

Anciennes maisons de l'avenue Victor-Hugo.

La flèche indique la plaque qui rappelait qu'ici demeura Louis-françois Du Bois

Cette plaque a été posée par la société du Musée cantonal de Lisieux,par décision du 2 juin 1892, sur la proposition d’Edmond Groult. CeLexovien (1840-1907), second mari de la romancière Marie de Besneray,fut avocat et secrétaire (éphémère ?) de la Société historique deLisieux (après Charles Vasseur).

Fondateur et apôtre de l’institution des « musées cantonaux » (chargéede prolonger l’action de l’école républicaine), il publia une plaquetteintitulée

Lisieux. Notice historique. Extrait du journal Le Lexovien,

numéros des 16, 20, 27 et 30 septembre 1893, Lisieux, Choppe et Morière,1893, 39 pages (6). On y trouvera (p. 28-35) le souvenir des traditionsfamiliales de l’auteur, descendant de J.-B. Sorel (élu membre du Comitérévolutionnaire de Lisieux) et de Pierre Barbou (ancien avocat auParlement de Paris, juge de paix à Vimoutiers, assiégé par les Chouansdans sa maison de Sainte-Foy de Montgommery, comme le racontelonguement Du Bois, t. 1er, p. 302-310). Groult rend hommage à lamodération des Républicains de Lisieux, aussi bien le Montagnard Sorel,son bisaïeul, que le Girondin Du Bois, au temps de la Terreur. « Est-ilbesoin d’ajouter qu’après la tourmente révolutionnaire, la paix se fitentre Louis Du Bois et ma famille ? » Il est évident que le régime dela Restauration ne pouvait que rapprocher les diverses oppositions.

Il faut cependant avouer que ces pages sont les seules à présenter del’intérêt (et de l’inédit). La Notice parle assez peu de Lisieux ; on ytrouvera des banalités sur la cueillette du gui par les Druides, surles invasions vikings, sur les guerres, pestes, famines qui désolèrentla région, etc. A noter un passage (involontairement) hilarant sur les« quelques désordres » dont Lisieux eut à souffrir du 7 au 16 mai 1562.Les responsables ? Les chanoines, animateurs du « parti clérical », quiavaient traumatisé les protestants par leurs insultes ; ces derniersfinirent par se défouler dans la cathédrale, au cours d’une « petite émeute » qui ne dura pas plus de dix jours. Malgré sasécheresse, l’histoire évènementielle réussit encore parfois à susciterdes interprétations divergentes !

Sur Louis Du Bois, voir, en dernier lieu, le fascicule du

Pays d’Auge,consacré à la Franc-Maçonnerie en Pays-d’Auge (juillet-août 2008, p.17).

VII -Portrait de Louis Du Bois (7)

« Nous devons à un don généreux de pouvoir reproduire cette année entête de nos bulletins le charmant et rare médaillon de Louis du Bois,fait au physionotrace, d’après le procédé inventé en 1788 par Chrétienet Quenedey. M. l’abbé Dubois, curé de Lonlay-l’Abbaye, en étaitl’heureux possesseur. Avec un désintéressement et une amitié extrêmes,il tint, lors de notre passage chez lui en excursion, l’été dernier, às’en dessaisir en faveur de notre musée. Nous lui en exprimons notreprofonde gratitude.

Louis-François du Bois naquit à Lisieux le 16 novembre 1773 et mourut àMesnil-Durand (canton de Livarot), le 9 juillet 1855. Après de fortesétudes il obtint, au concours, la place de bibliothécaire de l’EcoleCentrale de l’Orne, devint, en 1805, secrétaire du préfet et passa en1812 au secrétariat de la préfecture de Trasimène. Sous-préfet deBernay en 1830, de Vitré en 1833, de Châteaulin en 1839, ilacheva sa vie en sa terre de famille. Son œuvre est considérable.Attiré par goût et par ses origines vers les études locales deNormandie, il y consacra tous ses loisirs. L’Orne eut une bonne part deses travaux. Nous citerons, entre autres l’

Histoire civile, religieuseet littéraire de la Trappe, en 1824, une

Notice sur Dufriche-Valazé,1802, l’

Annuaire historique, statistique et administratif dudépartement de l’Orne paru de 1821 à 1826, ses

Discours à l’EcoleCentrale de l’Orne, 1799, sa

Dissertation sur le Camp du Châtelier prèsSées, 1813, une autre sur

Les bains de Bagnoles, 1813, un

Mémoire surla nécessité d’établir un tribunal de Commerce à Vimoutiers, 1820. Ilfonda le

Journal politique et littéraire de l’Orne, paru en 1803 et de1806 à 1812. On lui doit aussi une traduction, dans la collectionGuizot, de l’

Histoire de Normandie d’Orderic Vital. Sa bibliographieserait à faire et de sa correspondance volumineuse, il y aurait à tirerbeaucoup. Il ne faudrait pas cependant se servir sans contrôle de sespublications qui dénotent un esprit chercheur, à coup sûr, mais promptsurtout à abattre de la besogne. Son nom est resté populaire enNormandie. Il convenait à notre société de le mettre en évidence. »

Henri Tournouer

Louis Du Bois

Dans son courrier accompagnant l’envoi de ce portrait, monsieurJean-Pascal Foucher, directeur des Archives de l’Orne nous précise : «Malgré nos recherches, nous n’avons pu mettre la main sur l’original dupetit portrait de Dubois : il n’est pas aux Archives et ne figure pasnon plus sur la liste des œuvres déposées par la SHAO au musée desbeaux-arts d’Alençon. Nous n’en conservons donc pas les dimensions, nil’aspect : couleur ou noir et blanc, nature du support…Mais il aheureusement été photographié à une date inconnue et un tirage photo setrouve dans les collections photographiques de la SHAO. C’estd’ailleurs cet exemplaire qui avait servi à l’illustration du bulletin.Ses dimensions sont : 11,6X8,4 cm, soit pour l’image : 7X7 cm ».

« La transcription que l’on peut faire aisément sur le tirage photo estcelle-ci : « Dess. P. fournier gr. p. Chrétien inv. du physionotracerue s honoré vis-à-vis l’oratoire N° 45 et 133 à Paris », et en haut :« Louis Dubois Biblio (aire) de l’Ecole centrale du Dép (ent) de l’Orne». Ces inscriptions semblent faire partie du portrait, de formecirculaire et contrecollé sur un papier plus épais qui porte, lui, deuxmarques : un monogramme en bas à gauche constitué des initiales S et Centourant deux épées croisées et au centre, le chiffre 60 barré d’uneflèche tournée vers la droite. On ne peut hélas en dire plus enl’absence de l’œuvre elle-même et c’est bien regrettable car nousaurions eu là une preuve de l’utilisation du physionotrace, trèsutilisé par les portraitistes du XIXe siècle ».

Tome Premier (Histoire de Lisieux de Du Bois)

Pages V à XV - « PREFACE » :

L’auteur

VI – a publié un mémoire statistique sur l’Orne (1808-1812).

VIII – a repris et complété ses recherches sur Lisieux, perdues de vuedepuis quelques années.

X – commente la table des matières de son ouvrage.

XII – donne son avis sur la simplification de l’orthographe.

XIV – a préféré ne pas s’arrêter à 1789.

Pages 1 à 4 - « AVANT-PROPOS » :

Sur le sentiment inné de l’amour de la patrie.

Pique contre Guilmeth, innovant avec le mot « Lixoves ».

Pages 5 à 71 – Livre I - « TOPOGRAPHIE » :

5-20 – Lisieux et le territoire lexovien dans l’Antiquité (spécialementsous la plume de César, Strabon, Pline, « Ptolomée »).

10 – Lisieux, port de mer ?

12 – Itinéraire d’Antonin et Table dePeutinger.

16 – Le nom de

Lisieux, de l’Antiquitéau XVIIe s.

9, 20-24 – Epoque franque : le comté-évêché, christianisation, laNeustrie, invasions normandes.

24-25 – Longitude et latitude de Lisieux et de Honfleur

25-27 – Météorologie.

27-31 – Dimensions et limites du diocèse. La carte du diocèse pard’Anville. Principaux toponymes du diocèse (en français et en latin).

31-33 – Bancs de sable ; Rochers d’Hennequeville ; les Vaches noires ourochers d’Auberville.

33-34 – Rivières (Touque et Dive) et ruisseaux (12) se jetantdirectement dans la mer.

35 – Liste des 21 communes bordant la mer.

35-49 – Rivières et principaux cours d’eau du territoire lexovien, avecleurs affluents : la Rile (p.35) ; la Carentonne (p.36) ; la Guiel(p.38) ; la Touque (p.40) ; l’Orbec ou Orbiquet (p.44) ; la Calonne(p.45) : la Dive (p.46) ; l’Oudon (p. 47) ; la Vie (p. 48).

49-51 – Principales fontaines (17) du territoire lexovien.

51 – Etangs et marais.

51-53 – Bois et forêts (5).

53 – Géologie.

53-55 – Routes royales et départementales (10) ; chemins de grandecommunication.

55-56 – Rivières navigables (Touque et Dive).

56-8 : Ports : Villerville, Touques, Trouville, Honfleur, Saint-Sauveur.

58-71 – Les fouilles de Hubert, en 1770, sur l’emplacement duVieux-Lisieux (le Champ-Loquet et terrain des Tourettes).

Pages 73 à 340 – Livre II - « FAITS HISTORIQUES » :

Ephémérides de 56 avant J.-C. à 1843. Certaines dates donnent lieu àdes développements relativement importants :

136-140 – Procès contre trois sorciers (1463).

151-153 – Procès contre des hérétiques (1547).

157-170 – Troubles religieux de 1562.

178-182 – La Saint-Barthélemy (1572).

194-196 – Prise de Lisieux par Henri IV (1590).

234-242 – Procès des curés « protestants » contre Condorcet, à proposdes Conférences ecclésiastiques (1773-1779). Liste des publications etfactums.

246-247 – Liste des tours et portes de l’enceinte de Lisieux (1781).

249-254 – Liste des membres de l’Assemblée provinciale pour laGénéralité d’Alençon, de la Commission intermédiaire, des Assembléesdes départements de Lisieux et de Bernay, … (1787).

255-314 – Ephémérides particulièrement détaillées pour la période1789-1796, dont, entre autres :

258-259 –Liste d’officiers municipaux de Lisieux (1789).

260-261 – Liste des députés aux Etats généraux appartenant auterritoire lexovien (1789).

272-274 – Liste des fondateurs du club des Jacobins de Lisieux (1790).

276-280 – Liste des titulaires des principales fonctions publiques(début 1791). Une liste analogue pour 1789 figure dans le t. 2, p.303-304.

300-313 – Chouannerie (à Saint-Germain-de-Livet, et, surtout, àSainte-Foy-de-Montgommery, 1796).

Pages 341 à 478 – Livre III – « EVÊQUES » :

342-344 – Lieuvin, Pays d’Ouche, Paysd’Auge au Haut-Moyen Âge.

345 – Lacunes dans la nomenclature desévêques (663-822 ; 882-Xe s.).

346-348 – Nomenclature des administrations diocésaine et canoniale en1789.

351-352 – Circonscriptions du diocèse : archidiaconés et doyennés.

351 – Le cas de la Pommeraie (note).

353-354 – Prébendes et chapelles de la cathédrale.

355-356 – Exemptions de Dol, Fécamp et Cambremer.

356-360 – Exemptions lexoviennes de Nonant et Saint-Cande-le-Vieux.

361 – Evêques attribués trop généreusement au siège de Lisieux.

361 – Sources des notices biographiques des évêques.

362 – Aucun saint dans les listes épiscopales de Lisieux.

362-471 – Notices biographiques des évêques (ordre chronologique). Ontdroit à des notices détaillées : Arnoul (p. 383-391) ; Jean Le Veneur(434-438) ; Jean Le Hennuyer (439-446) ; Jules Ferron de la Ferronnays(463-471).

471-476 – Liste des hauts-doyens (1100-1791).

476-478 – Liste des évêques de Bayeux, depuis 1791 (constitutionnels etconcordataires).

480 – Errata du tome premier.

Tome deux

Pages 1 à 165 – Livre IV – « MONASTERES » :

2-3 – Liste des abbayes d’hommes (6) et de femmes (2) du diocèse.

3-4 – Liste de quelques prieurés et autres couvents.

5-128 – A « Abbayes d’hommes » (chacune avec liste des abbés):

5-40 – 1) « Saint Evroul d’Ouche ».

5-10, 16-23 – Historique.

10-16 – Reliques, Fontaine Saint-Evroul, ordalies.

21, 40 – Bibliothèque.

23 – Tombeaux.

24-35 – Liste des abbés.

35-39 – Liste des prieurs (depuis la réforme de 1628).

39-40 – Note archéologique.

40-51 – 2) « Abbaye de Bernai ».

52-70 – 3) « Abbaye [Saint-Pierre] de Préaux ».

70-78 – 4) « Abbaye de Grétain ».

79-87 – 5) « Abbaye de Cormeilles ».

87-93 – 6) Abbaye de Mont-Dée ».

93-107 – 7) « Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive » (diocèse de Sées).

107-115 – 8) « Abbaye de Barberi » (diocèse de Bayeux, canton deBretteville-sur-Laize)

115-128 – 9) « Abbaye du Val-Richer (diocèse de Bayeux).

129-143 - B « Abbayes royales de femmes » (chacune avec listedes abbesses) :

129-137 – 1) « Saint-Désir (onNotre-Dame du Pré-lès-Lisieux) ».

137-143 – 2) « Saint-Léger de Préaux ».

143-160 – C « Prieurés conventuels » :

143-150 – 1) « Beaumont-en-Auge » (avecliste des prieurs).

150-152 – 2) « Saint-Himer-en-Auge »(sans liste des prieurs).

152-159 – 3) « Sainte-Barbe-en-Auge »(avec liste des prieurs).

159-160 – 4) « Notre-Dame-du-Parc » (à Sotteville-lès-Rouen ) (sansliste).

160 – D « Prieurés divers » :

160 - « Saint-Gilles-près-Pont-Audemer » ; « Saint-Cyr-de-Friardel » ;« Notre-Dame de Royal-Pré » (à Angoville).

161-165 –E « Couvens d’un ordre secondaire » :

161-162 – 1) « les Mathurinsou Trinitaires » (début XIIIe s.).

162-163 – 2) « les Capucins »(1613).

163-165 – 3) « les Dominicains» (vers 1249).

Pages 167 à 217 – Livre V – « ETABLISSEMENTS PUBLICS » :

167-197 –A) « Etablissements civils et ecclésiastiques » :

167-174 – « Collège » (1571-1794, au manoir de Coquainvilliers, rue duBouteiller, rétabli en 1804 dans les bâtiments de la Providence, ruedes Tanneurs ; transféré en 1811 dans l’ex-Petit Séminaire rue de laChaussée.

174-175 – « Ecoles chrétiennes » (1776, rue du Bouteiller).

175-176 – « Grand Séminaire » (1653, rue du Bouteiller ; 1817 : occupépar la Providence).

176 – «Petit Séminaire (1704, faubourg de la Chaussée ; 1811, installédans l’ex-Bon-pasteur, rue de Livarot ; 1816, transféré chez lesex-Ursulines).

176-177 – « Ursulines » (1628, faubourg de la Chaussée ; transféré ruedu Bouteiller ; 1816, occupé par le Petit Séminaire.

177-178 – « Le Bon-Pasteur » (1709, rue de Livarot ; 1794, devenuprison ; 1811, occupé par le Petit Séminaire, jusqu’en 1816 ; maisondémolie en 1826).

178-179 – « Les Sœurs de la Providence » (1683, au bout de la Couturedu milieu ; 1804-1811, occupé par le Collège ; 1807, établi dans lesbâtiments du collège et du Grand Séminaire, rue du Bouteiller).

179-185 – « Bibliothèques » (du IXe s. à 1837).

185 – « Société d’émulation » (1835).

185-186 – « Société philharmonique » (1837, éphémère ; ses antécédents).

186-187 - « Cabinet littéraire » (1783-1790 ; depuis 1814).

187 – « Clubs » (Société des amis de la Constitution, 1790-1795 ; Ordredes francs régénérés, société secrète, 1815).

187-189 – « Loge des francs-maçons » (milieu XVIIIe-Rév. ; 1814-15).

191-194 – « Maison-Dieu » (chapelleN.-D. du Pré), ou Hôpital d’en Bas.

194-197 – « Hôpital d’en Haut ».

197-212 – B) « Eglises ».

197-209 – 1) « La cathédrale » :

197-202 – Historique.

202-204 – Archéologie.

204-207 – Révolution.

208 – Travaux au XIXe s.

209 – Chapelle Saint-Paul du Palaisépiscopal.

209-210 – 2) « Saint-Jacques ».

210-211 – 3) « Saint-Germain ».

211-212 – 4) « Saint-Désir » (et église de l’abbaye).

212-217 – « Chapelles » :

212-213 – 1) « Saint-Aignan », rue Pont-Mortain.

213-216 – 2) « Saint-Clair, ancienne chapelle des lépreux » (àSaint-Désir).

216-217 – 3) « Saint-Roch (vulgairement la chapelle du Bois) », entrela route de Pont-l’Evêque et le bois de Rocques.

217 – 4) « La Chapelle aux pauvres », rue de la Chaussée.

Pages 119 à 285 – Livre VI - « BIOGRAPHIES » :

Ces brèves notices biographiques sontclassées dans l’ordre chronologique et (en principe) dans celui desdécès. Louis du Bois y a relevé presque exclusivement le nomd’écrivains, dont certains n’ont commis qu’un seul ouvrage ; le MoyenAge et même l’Ancien Régime sont donc représentés surtout par desecclésiastiques. La circonscription retenue est celle du diocèse deLisieux (y compris sa partie « euroise »). L’auteur a étendu sesrecherches à des contemporains (décédés) dont il a manifestementfréquenté certains.

Quelques évêques (de Fréculphe àPhilippe Cospéan) figurent deux fois dans l’

Histoire de Lisieux ; dansle présent chapitre, et dans le chapitre Evêques (t.1er, p. 341-478).

219-221 – Fréculphe, IXe s., évêque de Lisieux.

221 – Ascelin, Xe s., moine de Saint-Evroul.

221-222 – Guillaume, † 1109, abbé de Cormeilles.

222-223 – Witmond ou Guimond, XIe s., moine de Saint-Evroul.

223 – Ainard, † 1078, abbé de Saint-Pierre-sur-Dive.

223 – Ansfred, † 1078, abbé de Préaux.

223-224 – Richard de Fourneaux, † 1132, abbé de Préaux.

224 – Hugon, † 1077, évêque de Lisieux.

224-225 – Gislebert Maminot, † 1101, évêque de Lisieux, médecin deGuillaume le Conquérant.

225-226 – Guillaume de Poitiers (Préaux, v. 1020-vers 1100),chroniqueur.

226-231 – Orderic Vital (Angleterre, 1075-après 1141), historien.

231 – Gaufrid ou Geoffroi, XIIe s., prieur de Sainte-Barbe-enAuge ( ?).

231-232 – Pierre de Dives ou Pierre d’Auge, XIIe s., moine deSaint-Pierre-sur-Dive.

232 – Roger de Pont-l’Evêque, † 1182, archevêque d’York.

232-235 – Arnulphe ou Arnoul, XIIe s., évêque de Lisieux. Ses ouvrages.

236-237 _ Alexandre de Bernai, ou Alexandre de Paris (Bernai vers1150- ), poète,« auteur » de l’alexandrin.

237 – Jean de Saint-Evroul, †1256, chancelier de l’église de Paris.

238 – L’Anonyme, abbé de Préaux.

238-239 – Oresme (Nicolas) (Allemagne, -1382), évêque de Lisieux.

239-243 – Basin (Thomas) (Caudebec, 1412-Utrecht, 1491), évêque deLisieux.

243 – Le Huen (Nicolas) (Lisieux, - ), carme à Pont-Audemer,confesseur de Charlotte de Savoie.

243-244 – Bossard ou Bessard (Toussaint) (Pays d’Auge ; fin XVIe débutXVIIe s.), voyageur et pilote.

244-247 – Gonneville (Binot Le Paulmier de), découvreur des Terresaustrales en 1504.

247-248 – Gonneville (Binot Le Paulmier de), † vers 1669, auteur deMémoires sur la Terre australe méridionale.

248 – L’Esnauderie (Pierre Le Monnier de ) (Auvillars, - Caen, vers1520), recteur de l’Université.

248-249 – Brochard (Bonaventure (Bernai, vers 1500-vers 1540)cordelier, auteur de la Relation du voyage de Jérusalem.

249 – Drosai (Jean de ), † vers 1550, seigneur deSainte-Marie-aux-Anglais, professeur de droit.

249 – Haguelon (Pierre) (Lisieux, - vers1570), antiquaire.

249 – Gervais (Laurent) (Lisieux, -Dijon, XVIe s.), dominicain.

249-250 – Marescot (Michel) (Lisieux, 1599-Paris, 1605), recteur del’université de Paris, médecin de Henri IV.

250-251 - [Bourgeois] (Marin) (Lisieux, - ), inventeur.

251-252 – Du Vair (Guillaume) (Paris, 1556-Tonneins-en-Agenais, 1621),évêque de Lisieux.

252 – Ambroise (le Père) (Lisieux, -Rome,1630), procureur général des Pénitens.

252-253 – Le Michel (Jérôme-Anselme) (Bernai, -1644), bénédictin, auteur d’une histoire manuscrite deMarmoutiers.

253 – Cospéan (Philippe), † 1646, évêque de Lisieux.

253 – Hamel (Marin), XVIIe s., chirurgien à Lisieux.

254 – Le Vavasseur (Nicolas) (Bernai, vers 1658- ), organiste à la cathédraleet à Saint-Pierre de Caen, compositeur.

254 – Du Moulin (Gabriel), † 1660, curé de Menneval.

254-257 – Zacharie de Lisieux (Lisieux, 1582-1661), capucin.

257-258 – Quinet (Louis) (La Houblonnière, vers 1596-Barberi, 1665),abbé de Barberi.

258 – Le Paulmier de Grenteménil (Jacques) (près deSaint-Barbe-en-Auge, 1588-Caen, 1670), « savant antiquaire philologue ».

258-259 – Vattier (Pierre) ( ? Monnai -vers 1670), médecin de Gaston d’Orléans, orientaliste.

259-260 – Laugeois (Antoine) ( ? Lisieux - ), curé du Ménil-Jourdain,défenseur posthume de Mathurin Le Picard, son prédécesseur.

260 – Baril (Jean) (Saint-Pierre-sur-Dive), XVIIe s., professeur demédecine à Caen.

260 – Thirel (Louis) (Lisieux, - ), XVIIe s., doyend’Envermeu, poète.

261 – Bugnot (L.-Gabriel), † vers 1680, prieur des « Bénédictines » deBernai.

261 – Morin (Robert), d’Ecajeul, conseiller au bailliage de Caen, poète.

261 – Le Marcant (Jean), XVIIe s., chanoine de Lisieux, curé àSaint-Germain-la-Campagne.

261-262 – Lange ( ), † vers 1735, médecinà Lisieux.

262 – Morin (Etienne) (Caen, 1625- 1700), pasteur àSaint-Pierre-sur-Dive et à Caen, professeur à Amsterdam.

262-263 – Morin (Henri) (Saint-Pierre-sur-Dive, 1655-Caen, 1728), filsdu précédent, membre de l’Académie des inscriptions.

263 – Anselme (R.P.), XVIIe s. capucin de Lisieux, prédicateur.

263 – Argences (d’), XVIIe s., lieutenant au bailliage de Pont-Audemer.

263-264 – Des Londes (Gabriel) (Lisieux, 1654- ), dominicain, liturgiste.

264 – Fouques (Guillaume) (Bernai, 1651-Compiègne, 1702), bénédictin àLyre.

264-266 – Le Febvre (Jean) (Lisieux, vers 1650-Paris, 1706), tisserandet astronome.

266 – Cally (Pierre) (Ménil-Hubert, milieu du XVIIe s-Caen, 1709),principal du Collège des arts de Caen.

266 – Vallemont (Pierre Le Lorrin de ) (Pont-Audemer,1649-Pont-Audemer, 1721), ecclésiastique, polygraphe.

266-267 – Saché (Etienne), † vers 1724, professeur à Lisieux,musicologue.

267 – Boyvin (Louis) (Montreuil-l’Argilé, 1649-Paris, 1724), membre del’Académie des inscriptions.

267-268 – Boyvin de Villeneuve (Jean) (Montreuil-l’Argilé, 1663-Paris,1726), frère du précédent, membre de l’Académie des inscriptions et del’Académie française, garde de la Bibliothèque royale.

268 – Montmorel (Charles Le Bourg de) (Pont-Audemer,[ ] - vers1730), aumônier de la duchesse de Bourgogne, prédicateur.

268 – Le Prévost (Jean), †à Lisieux, 1742, hagiographe.

268-269 – Dagoumer (Guillaume) (Pont-Audemer, -Courbevoie,1745), principaldu Collège d’Harcourt, recteur de l’Université.

269 – Bellenger (François) (Saint-Gervais-d’Asnières, vers 1687-Paris,1749), érudit.

269 – Renou (Jean-Julien-Constantin) (Honfleur,1725- ), dramaturge.

270 – Jobey ( ), avocat au bailliage d’Orbec.

270 – Fréard (Etienne-Antoine), chanoine de Lisieux, collaborateur du

Gallia Christiana.

270 – Belley (Augustin) (Sainte-Foy-de-Mont-Gomeri, 1697-Paris, 1771),membre de l’Académie des inscriptions.

270 – Bréant (Jacques-Philipe) (Bernai, 1710-Paris 1772), poète.

271 – Hervieu de la Boissière (Simon) (Bernai, 1707-Paris, 1777),ecclésiastique, polémiste.

271 – Bacheley (Jacques) (Roncheville, -Rouen, 1781), graveur.

271, Elie de Beaumont (Anne-Louise Morin du Ménil, épouse deJ.-B.-Jacques), Caen, 1729-Paris, 1783).

271-272 – Elie de Beaumont (J.-B.-Jacques) ( , 1732-Paris, 1786), avocat.

272 – Alix ( ) (Honfleur, -Paris,1794), graveur.

272 – Thouret (Jacques Guillaume) (Pont-l’Evêque, 1746-1794), membre dela Constituante.

272 – Loisel de Boismare (J.-B.-Michel) ( , vers 1755-Lisieux, 1795),président du tribunal de district.

272-273 – Ménil-Durand (François-Jean de Graindorge d’Orgeville, baronde) (Lisieux, 1729-Londres, 1799), tacticien.

273-274 – Jardin (Jacques-Louis-César) (Lisieux, 1774-Paris, 1802),enrôlé en 1792, déserteur, passé au parti royaliste.

274 – Grainville (J.-B.-Christophe) (Lisieux, 1760-Lisieux, 1805),traducteur.

274-275 – Fromage (J.-Ch.-Cés.) (Coupsarte, 1749-Rouen, 1808),professeur au collège de Rouen, poète.

275 – Thouret (Michel-Augustin) (Pont-l’Evêque, 1749-Le Petit-Meudon,1810), frère du Constituant ; directeur de l’Ecole de médecine, membredu Tribunat.

275 – Fromages des Feugrès (Ch.-Michel-Fr.) (Viette, 1770-Russie,1812), professeur à Alfort, vétérinaire en chef de la Garde impériale.

275 – Mutel de Boucheville (Jacques-Fr.) (Bernai, 1730-Bernai, 1814),poète, dramaturge.

276 – Jouenne du Longchamp (Thomas-Fr.-Ambroise) (Beuvron,1761-Bruxelles, 1818), député à la Convention, puis aux Cinq-Cents,marié avec Victoire-Adélaïde Boessey, peintre de fleurs.

276-277 – Jarry (Pierre-Fr.-Théophile) (Saint-Pierre-sur-Dive, 1764,Lisieux, 1820), curé d’Ecots, émigré, polémiste.

277 – Léger (Fr.-P.-A.) (Bernai, 1765-Paris, 1823), acteur et auteurdramatique.

277 – Baston – (Guillaume-André-René) (Pont-Audemer, 1741-près dePont-Audemer, 1825), polémiste, évêque nommé de Sées (1813).

277-278 – La Place (Pierre-Simon de) (Beaumont-en-Auge, 1749-Paris,1827), membre de l’Académie des sciences.

278 – Landon (Charles-Paul) (Nonant [le-Pin,61], 1760-Paris, 1826),peintre et littérateur.

278 – Fresnel (Augustin-Jean) (Chambrais-Broglie), 1788-Paris, 1827),physicien.

278-279 – Vauquelin (Nicolas-Louis) (Saint-André-d’Hébertot,1763-Saint-André-d’Hébertot, 1830), membre de l’Académie des sciences.

279 – Lebret de Saint-Martin (Antoine-Charles) (Lisieux, 1742-Paris,vers 1830), éditeur de presse juridique.

279 – Mérimée (J.-F.-L.) (Montreuil-l’Argilé, -Paris, 1836), peintre, chimiste, écrivain.

279-280 – Vierne (Louis-Charles) (Pont-l’Evêque,1804-Ouilli-le-Vicomte, 1834), écrivain, journaliste, polémiste.

280 – Lépernay (Nicolas) (Le Sap, vers 1778-Bélême, vers 1838), régentde collège, poète.

280 – Pouqueville (Fr.-Ch.-Hugues-Samuel) (Le Merlerault,1770-Paris, 1838), membre de d’Institut, médecin, voyageur.

280-281 – Courtin (Eustache-Roger-Maurice-Marc-Antoine),(Saint-Pierre-sur-Dive, 1769-près de Paris, 1839), éditeur del’Encyclopédie moderne ; fils d’une Langueneur du Long-Champ, poétesse.

281 – Piel (Louis-Alexandre) (Lisieux, 1808-Bosco, Piémont, 1841),architecte, littérateur, dominicain.

281-282 – Coessin (François-Guillaume) (Saint-Germain-de-Mont-Gomeri,1779-Paris, 1843), esprit bizarre, ayant adopté les théories les plusopposées ; expérimentateur agronomique à Lécaude.

282 – Chaumont-Quitry (Gui-Charles-Victor, comte de) (Bienfaite,1768-Saint-Jacques-de-Lisieux, 1841), auteur d’opuscules politiques etlittéraires.

282 – Chaumont-Quitry (Jacques-Gui-Georges-Charles-François, comte de)(Bienfaite, 1770-Paris, 1844), frère du précédent ; auteur de brochurespolitiques ; pendant la Révolution, imprimeur à Evreux, avec son frère.

282-283 – Fromage-Chapelle (J.-B.-Fs.-Paul) (Lisieux, 1774-Paris,1844), sous-intendant militaire. Note caustique sur la transformationde son nom en « Sainte-Chapelle » en 1818.

En annexe : Rosey (François, baron) (Lisieux, 1775-Königsberg, 1813),maréchal de camp, adjudant-général des chasseurs à pied de la Gardeimpériale.

284-285 – La Fosse (Jacques-Mathurin, baron de) (1757, Lisieux-Lisieux,1824), général de brigade.

Pages 287 à 308 – Livre VII - « ADMINISTRATION » :

287-289 – Géographie historique locale avant 1789 (les trois Pagi :Pays d’Auge, Lisieux, Pays d’Ouche ; les Elections ; les HautesJustices de Lisieux).

289-295 – Généralités sur l’administration (Antiquité, Epoque franque).

294 – Les baillis hauts-justiciers, ou sénéchaux, de l’évêque deLisieux.

295-300 – Généralités sur l’administration en Normandie (Moyen Age,Ancien Régime).

296 – Liste des députés du territoire lexovien envoyés ès-qualités àl’Echiquier (bénéficiers, baronnies).

297 – Droit de haute-justice de l’évêque (ou Plet de l’épée).

298-203 – L’évolution des institutions municipales de Lisieux (de 1256à 1830).

303-304 – Principales autorités administratives de Lisieux etleurs titulaires en 1789. – Une liste analogue pour le début de 1791figure dans le tome premier, p. 276-280.

305-308 – Liste des capitaines-gouverneurs de Lisieux (1097-1766).

Pages 309 à 460 – Livre VIII - « VILLES ET COMMUNES » :

Ce chapitre concerne le seularrondissement de Lisieux (cantons de Lisieux, Livarot, Mézidon, Orbec,Saint-Pierre-sur-Dives), à l’exclusion de l’arrondissement dePont-l’Evêque. Il comprend d’abord une étude relativement détaillée surla topographie de Lisieux, cohérente et synthétique (p. 311-340).

Il se poursuit par des notices, presquetoutes très brèves, sur les communes de l’arrondissement, rangées dansl’ordre des cantons. Certaines « notices » se limitent à mentionner lenom de la commune (sans rien d’autre), ce qui confirmerait laprécipitation avec laquelle le texte a été donné à l’imprimeur.Exceptionnellement, l’auteur se laisse aller à consacrer plusieurspages à un sujet donné : monographie historique de la commune,anecdote, biographies. Ces exceptions dont relevées ci-dessous :

309-311 – Pour une orthographerationnelle des noms de nos communes.

311-340 – Lisieux [Topographie, activités professionnelles, armoiries,fêtes, costume].

311 – Lisieux et le Dictionnaire universel géographique de ThomasCorneille (1708).

311-312 – Hôtel de ville (1447-Révolution).

312-315 – Places (8).

315-317 – Ponts (4) et rues (au nombre de 8).

317-319 – Promenades (boulevards remplaçant remparts et fossés ; routede Pont-l’Evêque ; inscription du Ier siècle).

319-320 – Fontaines publiques (10) ; pompes (4).

320-321 – Halles.

321-322 – Château des Loges (1765-1770) et ses jardins.

322-323 – Palais épiscopal et ses jardins.

324-328 – Commerce et industries (tanneries, fabriques de laine,cretonnes… ; noms des principaux industriels actuels).

328-329 – Imprimerie (1608-1834).

329-331 – Couleurs et armoiries.

331-337 – Cérémonies.

331-335 – La Saint-Ursin.

336-337 – Le Papegai.

337-340 – Costumes (Coiffures des femmes).

340-351 – Communes du canton de Lisieux (1ère section).

351-361 – Communes du canton de Lisieux (2e section) :

354-356 – Le Ménil-Simon. – Le sorcierLe Dentu.

361-386 – Communes du canton de Livarot :

366-376 – Fervaques (et biographie dumaréchal, 1537-1613, p. 367-376).

379-384 – Sainte-Foi-de-Mont-Gomeri(notice sur la famille de Mont-Gomeri).

386-424 – Communes du canton de Mésidon :

389-397 – Canon (et son château).

397-405 _ Coupsarte (histoire de Claudine, fille-mère).

410-417 – Le Ménil-Mauger-en-Auge (le duel judiciaire de Jean deCarrouges).

417-420 – Monteilles (et le Mont de la Vigne).

424-440 – Communes du canton d’Orbec :

424-433 – Orbec.

433-445 – Bienfaite.

441-460 – Communes du canton de Saint-Pierre-sur-Dive :

441-451 – Saint-Pierre-sur-Dive.

458-460 – Vieux-Pont-en-Auge.

Pages 461 à 491 – Livre IX - « APPENDICES » :

461-464 – I - Rectification de quelques erreurs de Hubert et de Mongezdans le Mémoire sur Noviomagus.

465-477 – II - De la conduite de Le Hennuyer en 1572.

478-483 – Pièces justificatives de la Notice sur Le Hennuyer(1572-1578).

483-488 – III – Epitaphes :

I - de l’évêque Hugon, †en 1077.

II - d’Ainard, 1er abbé deSaint-Pierre-sur-Dive, † 1078.

III - d’Ansfrid, 1er abbé deSaint-Pierre-de-Préaux, †1078.

IV - de Robert Noé, abbé deBernai, † 1128.

V - de Branda de Castiglione,évêque de Lisieux, † 1443.

VI - de Thomas Basin, évêque deLisieux, †1491.

VII - de Jean 1er Ingier, prieur deSainte-Barbe, † 1494.

489-491 – IV – Arrêté du Conseil général de la commune de Lisieux (11novembre 1790) qui supprime la Lettre Pastorale de l’évêque de Lisieux.

491-492 – ERRATA (t. I, p. 491 ; t. II, p. 492).

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tome premier :

page 1 – « Plan de la ville de Lisieux dressé d’après le cadastre avecles changemens et augmentations survenusdepuis sa publication, par Damas, peintre et dessinateur, et Durand,éditeur-imprimeur (1845) » – Dépliant.

page 61 – « Vestiges de l’ancien Noviomagus Lexoviorum découverts en1770 » [Plan]. Durand, imprimeur-éditeur. Propriété de l’éditeur. Imp.de Lemercier. Gravé par Schwaerzlé ».

Commentaires sous le titre :

« A) Théâtre romain et pans de murs découverts par M.L. du Bois en 1828.

B et C) Nouvelles rues découvertes par M.L. du Bois en 1820.

D) Pilier démoli en 1770.

1) LaTouque.

2) Champque Hubert a pris pour les Tourettes.

3) Ruesbien constatées.

4)Monument ».

Tome deux :

page 114 – « Vue du Val-Richer (propriété de Mr Guisot) ». Douesnarddel., lith. de Durand.

page 179 – « Saint-Pierre de Lisieux » [Façade occidentale]. Douesnarddel. Lith. de Durand, Leberthais lith.

page 352 – « Costume lexovien ». Lith. de Durand.

page 353 – « Vue du château de la Houblonnière (Arrondissement deLisieux, Calvados) ». Douesnard del. et lith., Durand, éditeur.

INDEX DE LA TABLE DES MATIERES ET DE LA TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pour une meilleure utilisation de l’ouvrage de Louis Du Bois, il a paruutile de rédiger un double index, exclusivement dressé d’après lespages qui précèdent (et non d’après le texte imprimé de Louis Du Bois).L’index des matières concerne surtout ce qui intéresse le diocèse,l’arrondissement, ou « le territoire lexovien ».

L’index des noms propres (personnes et lieux) ne reprend pas,cependant, le détail des biographies énumérées ci-dessus, dans l’ordrechronologique des décès, au livre VI (Biographies), t. 2, p. 219-285.

Par contre, verbo Lisieux, il regroupe toutes les sous-vedettesconcernant la seule ville de Lisieux (Lisieux-Cathédrale ; Lisieux-Portde mer ? ; Lisieux-Franc-Maçonnerie, etc.)

I – Index des noms propres (personnes et lieux) :

Ainard II, 483

Angoville-en-Auge II, 160

Ansfrid II, 483

Antonin (Itinéraire d’) I, 12

Anville (d’) I, 27

Arnoul I, 362

Auberville I, 31

Auge (Pays d’) I, 342 ; II, 287

Barbery II, 107

Basin (Thomas) I, 483 ; II, 417

Bayeux-Evêques I, 476

Beaumont-en-Auge II, 143

Bernay II, 40, 483

Bienfaite II, 433

Calonne (la) I, 45

Cambremer I, 355

Canon II, 389

Carrouges (J. de) II, 410

Cassini (Carte de) I, 34

Castiglione (Branda de) II, 483

César (Jules) I, 5

Champ-Loquet I, 58

Charentonne (La) I, 36

Condorcet (J.-M.de) I, 234

Coquainvilliers II, 167

Cormeilles II, 79

Corneille (Thomas) II, 311

Coupesarte II, 397

Damas cf. illustrations

Dive (La) I, 33, 46, 55

Dol I, 355

Douesnard cf. illustrations

Durand cf. illustrations

Du Bois (L.) passim, et illustr. (I, p. VII-VIII, 235,…)

Fécamp I, 355

Ferron de La Ferronnays (J. de) I, 362 ; II, 489

Fervaques (Guill. de Hautemer, maréchal de) II, 366

Grestain II, 70

Guiel (La) I, 38

Guilmeth ( ) I, 3 ; et passim

Guizot (Fr.) illustrations

Hennequeville I, 31

Henri IV I, 194

Honfleur I, 24, 56

Houblonnière (La) cf. illustrations

Hubert I, 58 ; II, 461 ; illustrations

Hugon, évêque II, 483

Ingier (Jean) II, 483

Le Berthais cf. illustrations

Le Dentu II, 354

Le Hennuyer (J.) I, 178, 439-446 ; II, 465-483

Le Veneur (Jean) I, 362

Lieuvin I, 342 ; II, 287

LISIEUX :

AntiquitéI, 58 ; II, 317, 461 ; illustrations

1572 I, 177-182 ; 439-446 ; II, 465-483

1590 I, 194-196

1787 I, 249-254

Révolution I, 255-314 ; II, 204, 489-491

Archéologie antique I, 58 ; II, 461 ; II, 317

Armoiries II, 328

Bibliothèques II, 179

Biographies passim ; cf. aussi « Biographies » de l’index matières

Bon Pasteur II, 176, 177

Boulevards II, 317

Cabinet littéraire II, 186

Capitaines II, 305

Capucins II, 162

Cathédrale II, 197 ; illustrations

Cathédrale-Chapelles I, 353

Cathédrale-Prébendes I, 353

Chapelle aux Pauvres II, 217

Chapelle du Bois II, 216

Chapelle Saint-Aignan II, 212

Chapelle Saint-Clair II, 213

Chapelle Saint-Paul II, 209

Chapelle Saint-Roch II, 216

Château des Loges II, 321

Clubs II, 187

Collège II, 167, 178

Commerce II, 324

Costume II, 337 ; illustrations

Cretonnes II, 324

Dominicains II, 163

Doyens (Hauts) I, 471

Ecoles chrétiennes II, 174

Eglise Saint-Germain II, 210

Eglise Saint-Jacques II, 209

Eglises Saint-Désir ( abbaye et paroisse) II, 211

Fabriques de laine II, 324

Fontaines II, 319

Franc-Maçonnerie II, 187

Gouverneurs II, 305

Halles II, 320

Hôpital d’En bas II, 191

Hôpital d’En haut II, 194

Hôtel de ville II, 311

Imprimerie II, 328

Industrie II, 324

Institutions municipales II, 298-303

Jacobins (club des) II, 187

Loge maçonnique II, 187

Maçonnerie (Franc-) II, 187

Mairie II, 298-303, 311

Maison-Dieu II, 191

Mathurins, II, 161, 191

Municipalité II, 298-303,

Ordre des francs-régénérés II, 187

Palais épiscopal II, 209, 322

Palais épiscopal-Chapelle Saint-Paul II, 209

Papegai II, 336

Places II, 312

Plans cf. illustrations

Pompes II, 319

Ponts II, 315

Port de mer ? I, 10

Promenades II, 317

Providence II, 167, 175, 178

Remparts et tours I, 246

Route de Pont-l’Evêque II, 317

Rues II, 315

Saint-Ursin (Fête) II, 331

Séminaire (Grand) II, 175, 178

Séminaire (Petit) II, 175-178

Société d’émulation II, 185

Société des Amis de la Constitution II, 187

Société philharmonique II, 185

Tanneries II, 324

Topographie II, 311-340

Toponymie, I, 16

Tours des remparts I, 246

Ursulines II, 176

Vieux-Lisieux I, 58 ; II, 461 ; illustrations.

LIVAROT (Communes du canton de) II, 361

Loges (château des) II, 321

Mannoury (Famille) II, 417

Mesnil-Mauger (Le) II, 410

Mesnil-Simon (Le) II, 354

Mézidon (Communes du canton de) II, 386

Mondaye II, 87

Mongez II, 461

Mont-de-la-Vigne (Les Mannoury et Th. Basin) II, 417

Monteille II, 417

Montgommery (Famille de) II, 379

Neustrie I, 9, 20

Noë (Robert) II, 483

Normandes (Invasions) I, 9, 20

Notre-Dame de Royal-Pré (à Angoville-en-Auge) II, 160

Notre-Dame du-Parc (à Sotteville-lès-Rouen) II, 159

Notre-Dame-du-Pré (chapelle) II, 191

Orbec II, 424

Orbec (Communes du canton d’) II, 424

Orbiquet (L’) I, 44

Orne (Département de l’) p. VI

Ouche (Pays d’) I, 342 ; II, 287

Oudon (L’) I, 47

Peutinger (Table de) I, 12

Pline I, 5

Pommeraye (La) I, 31 (note)

Pont-Audemer II, 160

Préaux (Saint-Léger de) II, 137

Préaux (Saint-Pierre de) II, 52, 485

« Ptolomée » I, 5

Risle (La) I, 35

Rivière-Saint-Sauveur (La) I, 56

Rouen-Saint-Cande-le-Vieux I, 356

Sainte-Barbe-en-Auge II, 152 ; II, 483

Saint-Barthélémy (La) I, 178, 439 ; II, 465, 483

Saint-Cande-le-Vieux I, 356

Saint-Clair (chapelle) II, 213

Saint-Cyr-de-Friardel II, 160

Saint-Désir II, 129

- Chapelle Saint-Clair II, 213

-Vieux-Lisieux I, 58

Saint-Evroult II, 5-40

Sainte-Foy-de-Montgommery I, 300

Saint-Germain-de-Livet I, 300

Saint-Gilles de Pont-Audemer II, 160

Saint-Hymer-en-Auge II, 150

Saint-Martin-de-Bienfaite II, 433

Saint-Pierre-sur-Dives II, 93, 441, 483

Saint-Pierre-sur-Dives (Communes du canton de) II, 441

Saint-Ursin (Fête de) II, 331

Schwaerzlé illustrations

Sotteville-les-Rouen II, 159

Strabon, I, 5

Touques I, 56

Touques (La) I, 33, 40, 55

Tourettes (Les) I, 58

Trouville I, 56

Vaches-Noires (Les) I, 31

Val-Richer (Le) II, 115

Vie(La) I, 48

Vieux-Pont-en-Auge II, 458

Vikings (les) I, 9, 20

Villerville I, 56.

II – Index des noms de matières :

Abbayes II, 1-165

Administration II, 287-308

Antiquité I, 5, 58 ; II, 317, 461 ; illustrations

Archidiaconés I, 351

Assemblée provinciale (1787) I, 249-255

Baillis de l’évêque II, 294, 297

Bancs de sable I, 31

Biographies

- généralités II, 219-285, etpassim

-1787 I, 249-255

-1789 I, 258-274, 346 ; II, 303-304

-1791 I, 276-280

- XIXe s.II, 328 (industriels)

-capitaines-gouverneurs II, 305-308

- doyensI, 471-476

-Echiquier II, 296

-évêques I, 362-471 ; II, 219-253 (passim)

-imprimeurs II, 328

-industriels II, 328

Bois et forêts I, 51

Cartes I, 27, 34 ; illustrations

Chouannerie I, 300-312

Corps de garde I, 34

Costume II, 337-340 ; illustrations

« Curés protestants » (1773-79) I, 234-242

Doyennés I, 351

Elections (Ancien Régime) II, 287

Epoque franque I, 9, 20, 342 ; II, 287

Errata I, 480 ; II, 491 (T. 1 et 2)

Etangs I, 51

Evêché I, 9, 20, 351

Evêques I, 362-471 ; II, 219-253 (passim)

Exemptions I, 355, 356

Fille-mère II, 397

Fontaines I, 49 ; II, 10, 319

Forêts I, 51

Géographie historique. – cf. Antiquité, Epoque franque, Evêché,Archidiaconés, etc.

Géologie I, 53

Hérésie I, 151, 157

Justices (Hautes) II, 287, 294, 297

Latitude I, 24

Littoral I, 10, 31, 33, 34, 35

Longitude I, 24

Marais I, 51

Météorologie I, 25

Ordalies II, 10, 410

Orthographe I, p.XII ; II, 309-311

Plans cf. illustrations

Ports I, 10, 56

Protestantisme I, 157

Révolution I, p. XIV, 255-314 ; II, 204, 489

Rivières I, 33, 35, 55

Rochers I, 31

Routes et chemins I, 53

Saints (pas de ) dans les listes épiscopales I, 362

Sénéchaux de l’évêque II, 294, 297

Sorcellerie I, 136 ; II, 354

Toponymie I, 16, 27.

*

* *

2) Ville de Lisieux, par A. Guilmeth Sans date [vers 1844]. In 8°, 196 p., suivi d’Environs de Lisieux[brèves monographies des communes des deux cantons de Lisieux], paginé197-212. Le tout repris dans

Notices sur diverses localités dudépartement du Calvados (Rouen, Imp. de Berdalle de Lapommeraye, s.d.)

Table des matières (janvier 2008) :

I. - Introduction

Alexandre-Auguste Guilmeth dit Guillemette (Brionne, 1807. - ? , vers 1860), enseignant(particulièrement instable), a énormément publié de 1831 aux environsde 1850, mais dans des conditions inextricables capables de découragerle plus persévérant des bibliographes. « Il a écrit 35 ouvrages surl’histoire de la Normandie et de la Picardie » ; il avait notammententrepris une histoire cantonale de la Normandie, dont ont paruplusieurs éléments relatifs à la Seine-Maritime, à l’Eure etau Calvados. Ses notices communales étaient d’aborddistribuées dans le public sous forme de cahiers isolés (éventuellementinterrompus au milieu d’une phrase), puis regroupés plus tard sous untitre plus général. C’est en particulier le cas de Lisieux (cf.ci-dessus). Avoir la totalité d’une monographie communale a pu poser,en son temps, quelques difficultés ; certains détenteurs ont complétéleurs exemplaires en copiant des cahiers entiers. « Il a laissé [maisoù ?] près de 200 manuscrits qui contiennent la copie de milliers dedocuments ». Il avait la dent assez dure (même à l’égard d’unenotabilité comme A. Le Prevost), mais il a trop publié pour être àl’abri d’erreurs qui ont suscité la critique acerbe de sescontemporains ; il a notamment ferraillé avec Louis Du Bois, son ennemiintime (cf. paragraphe II sur Du Bois, au début de ce texte) (8) . Ilsemblerait cependant que, malgré l’absence de références précises,malgré une production torrentielle, il soit plus fiable qu’il n’en a laréputation. Cf.

Dictionnaire de biographie française, t. 17. Aux références de cetarticle, on peut ajouter :

- Ed. Frère,

Manuel dubibliographe normand, t. 2, 1860.

- Alfred Dantès (pseudonyme deCh.-Victoire-Alfred Langue),

Dictionnaire biographique etbibliographique des hommes les plus remarquables dans les lettres, lessciences et les arts, etc., Paris, 1875.

II. - Table succincte (les titres sont de 2008)

A. – Antiquité, p. 1

B. – L’histoire de Lisieux dans le cadredes biographies épiscopales (VIe s.-1790), p. 49

C. – Annales lexoviennes (1790-1844), p.174

D. – Divers (industrie et commerce ;trois communes pour une seule agglomération ; célébrités), p. 190

E. - Environs de Lisieux (brèves noticessur les 27 communes des deux cantons de Lisieux), p. 199.

III. - Table détaillée

Passim, mentions de quelques indications difficiles à retrouver sans laprésente table.

A.– Antiquité

- « Costumes de l’arrondissement de Lisieux » (sixsilhouettes féminines). Lith. Benderitter à Rouen, (p. 1)

- Au temps de la Gaulle, p. 2

- La Conquête romaine, p. 8

- Emplacement de Noviomagus (Champ-Loquet, Couture aux Enfants,Tourettes), p. 20

- Les surnoms populaires (péjoratifs) de

César,

Claude et

Vespasien auXIXe siècle. – H. Moisy,

Dictionnaire du patois normand, 1887, ne seréfère pas à Guilmeth ; il ignore

César et

Claude ; il commente assezlonguement

Vespasien, p. 24

- Réseau routier, p. 26

- Invasions saxonnes (286), p. 32

- Le Castellier, p. 35

- Saxonicum littus, p. 37

- Carte de Peutinger, p. 39

- Construction de l’actuel Lisieux (avant la fin du IVe s). Diversesorthographes de Lisieux, p. 40

- Destruction du vieux Noviomagus par les chrétiens, p. 41

- Apparition du christianisme (VIe s.), p. 44

- Saint Ursicin/Ursin, référendaire de la reine Ultrogothe, et évêquede Cahors, mort vers 556, enterré à Lisieux. Son culte, notamment àSaint-Aubin-sur-Mer, p. 45. – cf. p. 121. Ce Saint Ursicin ou Ursin,évêque de Cahors, est ignoré des

Vies des saints, publiées par lesBénédictins de Paris ; mais aussi de H. Pellerin («

Le culte de SaintUrsin à Lisieux », dans

Bulletin de la Société des antiquaires deNormandie, t. 58 (1965-66), 1969, p. 175-212), et de Victor Lahaye («

Les reliques et les reliquaires de Saint Ursin à Lisieux », dans

Etudeslexoviennes, t. 2, 1919, p. 177-214).

- L’exemption de Cambremer ; l’extension provisoire de l’évêché de Séesvers le Nord, p. 48 (cf. p. 76).

B.– L’Histoire de Lisieux dans le cadredes biographies épiscopales (VIe s. – 1790),

- Thibaut (538), p. 49

- Etherius (vers 570 – vers 584) (d’après Grégoire de Tours), p. 50

- Civitas, les sept diocèses de Lisieux et leurs préséances, pagus,comitatus, Lieuvin (cf. aussi. 57), p. 55 (note)

- Launobaud (vers 650), p. 56

- Higge (vers 658), p. 57 - Leodebald (663), p. 58

- Le Lieuvin (VIIe – IX e s.), p. 57. – cf. aussi p. 55, 61, 62, 65,72, 81, 83

- Fréculphe (820-852), p. 60

- Hairard (853- † vers 877), p. 60

- Testament d’Anségise, abbé deSaint-Wandrille, p. 61

- Anségise, évêque de Lisieux (882), p. 63

- Les Vikings ; Saint-Clair-sur-Epte, p.63

- Anquetil le Preux et son pèreRioulf/Wace, p. 68

- Lieuvin et Pays d’Auge, p. 72

- Roger (990- † 1022). – Importante donation ducale au chapitre (vers1014), p. 74

- Le Diocèse de Lisieux s’agrandit vers le Sud au détriment de Sées(vers 1018), p. 76 (cf. p. 48)

- Robert (vers 1024-1026), transféré àCoutances, p. 78

- Herbert ( † 1049), commence la cathédrale en 1040 ; transfert del’abbaye Notre-Dame de l’Epiney de Saint-Pierre-sur-Dives à Lisieux, p.78

- Hugues d’Eu (1050- † 1077) ; dédicace de la cathédrale (1055) ;premier comte-évêque de Lisieux ( ?), p. 81

- La Cavalcade de la Saint-Ursin, p. 88.– cf. p. 171

- Avatars de la terre deNonant-sur-Seulle, p. 90 (en note)

- Inhumation d’Hugues d’Eu dans l’abbayede Saint-Désir, p. 94

- Gilbert Maminot (1077- † 1101). – L’Exemption deSaint-Cande-le-Vieux, p. 95

- Fulcher Flambard († 1103), p. 97

- Ranulfe Flambard (1103-1106), p. 98

- Jean Hardouin (1107- † 1141). – Incendie de la cathédrale (1136), p.99

- Arnoul (1141-1181), † 1184, p. 103

- Topographie de la Maison-Dieu, p. 108(en note)

- Raoul de Vauville [alias de Varneville] (1182- vers 1193), p. 112

- Plaid de l’épée de l’évêché deLisieux, p. 113

- Guillaume de Rupierre (1193- † 1201), p. 118

- Jourdain du Hommet (1202- † 1218), p. 119

- Le Dicton « li doneor de Lisiez », p.120 ; traduction de Guilmeth : c’est un donneux de Lisieux ; il bailleun sou d’une main et de l’autre en prend deux.

- Guillaume de Pont-de-l’Arche (1218 ou 1220-1250), p. 123

- Découverte des ossements de SaintUrsin (1233), p. 123. – cf. p. 45

- Sceau des Dominicains appartenant à T.Fourquemin, agent-voyer, p. 123

- Foulque d’Astin (1250- † 1267), p. 123

- Gui du Merle (1267- † 1285), p. 123

- Guillaume d’Asnières ( † 1302 ; 1285- 1298), p. 124

- Les Diverses graphies de Lisieux auXIIIe s., p. 125

- Jean de Samois, 1298-1302, p. 125

- Guillaume de Harcourt (1303- † 1336), p. 126

- Vignes aux environs de Lisieux, p. 126

- Maison de prostitution proche desDominicains, p. 126

- Guillaume de Charmont (1336- † 1358), p. 128

- Guillaume Guitard (1349- † 1358), p. 129

- Jean de Dormans (1358-1360), † 1373, p. 131

- Adhémar Robert (1360-1368, † 1384), p. 131

- Alphonse Chevrier (1368- † 1377), p. 131

- Nicolas Oresme (1377- † 1382), p. 132

- Abbesses de Saint-Désir, oubliées parle Gallia Christiana, p. 132

- Guillaume d’Estouteville (1382- † 1414), p. 133

- Pierre Fresnel (1415- † 1418), p. 134

- Mathieu du Bosc (1418- † 1418), p. 135

- Branda de Castiglione (1420-1424, † 1443), p. 136

- Zanon de Castiglione (1424-1432, † 1442), p. 136

- Pierre Cauchon (1432- † 1442), p. 138

- Pasquier de Vaux ( 1443- † 1447), p. 140

- Thomas Basin (1447-1474 ; † 1491), p. 140

- Antoine Raquier (1474- † 1482), p. 143

- Etienne Blosset de Carrouges (1482-1505 ; † 1505), p. 144

- Jean Le Veneur de Tillières (1505-1539 ; † 1543), p. 145

- Jacques d’Annebault (1545- † 1558), p. 147

- Les Débuts du protestantisme(1535-1547), p. 148

- Jean Le Hennuyer (1560- † 1578), p. 150

- Jean de Vassé (1580- † 1583), p. 153

- Anne d’Escars de Givry (1585-1598), p. 154

- François Rouxel de Médavy (1598- † 1617), p. 157

- Guillaume du Vair (1617- † 1621), p. 158

- Guillaume Alleaume (1622- † 1634), p. 159

- Philippe Cospéan (1635- † 1646), p. 160

- Léonor Ier de Matignon (1646-1677 ; † 1680), p. 162

- Léonor II de Matignon (1677- † 1714), p. 164

- Henri-Ignace de Brancas (1715- † 1760), p. 167

- Jacques-Marie de Caritat de Condorcet (1761- † 1783), p. 168

- Jules-Basile Ferron de La Ferronnays (1783-1790 ; † 1799), p. 169

- Cavalcade de la Saint-Ursin, p. 171. –cf. p. 88

- « Vassaux de M. le Doyen », p. 172

- Repas offerts par l’évêque auxchanoines du chapitre, p. 174

C.– Annales de la ville de Lisieux(1790-1844), p. 174, dont :

- 1809, « le tonnerre tomba sur le grand portail de l’égliseSaint-Pierre, et détruisit le pilier (du XVe s.), qui, à cette époque,séparait les deux portes d’entrée », p. 183. D’après Du Bois (t. 1er,p. 317, et t. 2, p. 208), c’est le 30 novembre 1808 que la foudredétruisit le trumeau du grand portail.

- 1841, transformations topographiques provoquées par la destructiondes bâtiments de l’Hôpital d’En Bas, p. 188.

- 1841-44, restaurations effectuées à la cathédrale, p. 188.

D. – Divers, p. 190

- Très bref aperçu sur l’industrie et le commerce à Lisieux (2 marchéshebdomadaires ; 6 foires annuelles), p. 190

- Singularité de l’existence de trois communes pour une seuleagglomération, p. 191

- Liste chronologique des célébrités de Lisieux, p. 192.

E. –Environs de Lisieux [Courtes notices sur les 27 communes des deuxcantons de Lisieux], p. 197-212

Ordre de la pagination

1) Canton de l’Est

Hermival, p. 198

Les Roques [Rocques], p. 199

Ouilly-l’Union [Ouilly-le-Vicomte], p. 199

Fauguernon, p. 199

Le Pin-en-Lieuvin, p. 200

Moyaux, p. 200

Fumichon, p. 201

Ouilly-du-Houlley, p. 201

L’Hôtellerie [passage de Blanche de Castille], p. 202

Marolles, p. 204

Firfol, p. 204

Courtonne-la-Meurdrac, p. 205

Le Mesnil-Guillaume, p. 205

Beuvilers, p. 205

2) Canton de l’Ouest, p. 206

Saint-Martin-de-la-Lieue, p. 206

Saint-Jean-de-Livet, p. 207

Prêtreville, p. 207

Saint-Germain-de-Livet, p. 207

Le Mesnil-Eudes, p. 208

L’Essart-en-Auge, p. 208

Le Mesnil-Simon, p. 208

Les Monceaux-en-Auge, p. 209

Saint-Pierre-des-Ifs-en-Auge, p. 209

La Houblonnière, p. 209

La Boissière, p. 210

Le Pré-d’Auge (biographie de Dom George), p. 210-212.

Ordre alphabétique

Beuvillers, p. 205

Boissière (la), p. 210

Courtonne-la-Meurdrac, p. 205

Fauguernon, p. 199

Firfol, p. 204

Fumichon, p. 201

Glos, p. 205

Hermival, p. 198

Hôtellerie (L’), p. 202

Houblonnière (La), p. 209

Lessard [et-le-Chêne], p. 208

Marolles, p. 204

Mesnil-Eudes (Le), p. 208

Mesnil-Guillaume (Le), p. 205

Mesnil-Simon (Le), p. 208

Monceaux (Les), p. 209

Moyaux, p. 200

Ouilly-du-Houlley, p. 201

Ouilly-le-Vicomte, p. 199

Pin (Le), p. 200

Pré-d’Auge (Le), p. 210

Prêtreville, p. 207

Rocques, p. 199

Saint-Germain-de-Livet, p. 207

Saint-Jean-de-Livet, p. 207

Saint-Martin-de-la-Lieue, p. 206

Saint-Pierre-des-Ifs, p. 209.