Corps

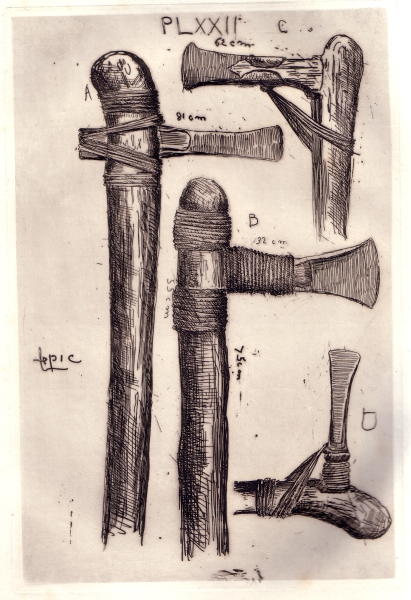

| LEPIC,Vicomte Ludovic Napoléon (1839-1890) : LesArmes et les outils préhistoriques reconstitués: texte et gravures.- Paris : C. Reinwald et Cie,1872.- 58 p.– [24] f. de pl. ; 35 cm. PLANCHEXXII.  La hache A de cette planche estun des plus jolis modèles que j'ai eu à mont[r]er ;élégance, finesse dans la forme, précision etnetteté dans le travail, j'ai tout trouvé dans cecharmant outil, qui provient des terramares de l'Italie, etreprésente la vraie époque du bronze.Très-étroite et très-longue, cette hache adû être emmanchée avec beaucoup de soin, traversantun bois de chêne fort exactement percé de la grosseur dubronze. J'ai enfoncé mon outil jusqu'aux oreillettes ; j'aidû alors pour le faire entrer élargir la fente, mais aussijuste que possible, et seulement jusqu'à la moitié dumanche. J'ai alors entré, à force, des coins qui sontvenus buter dans les creux ménagés à cet effet,dans le métal, entre les oreillettes. La soliditéétant de la sorte aussi parfaite que possible, j'ailégèrement ligaturé avec une corde qui est retenuepar une entaille ménagée àl'extrémité même de l'outil. Comme apparence,légèreté et résistance, c'est parfait ;rien ne manque, pas même l'élégance. Je croispouvoir affirmer que c'est de la sorte que l'on doit emmancher tous cesoutils, improprement appelés haches à main,très-larges au tranchant, et aussi étroits que longsà leur extrémité. L'encoche laissée dans lebronze, à la partie inférieure de ces haches, indique laplace de la ligature, laquelle n'aurait aucune raison d'être sion devait les manier sans les emmancher. Je fais ici allusion auxinstruments en bronze trouvés en Suisse, et sur l'emploidesquels je crois que l'on se trompe, en les indiquant comme hachesà mains. Je le répète, la présence seule del'encoche terminale démontre à mon sens le contraire. La figure B est une hache italienne venant de l'Étrurie, et queles Étrusques ont employée concurremment avec le fer :c'est donc le dernier modèle du bronze, assez difficile àmonter, parce que l'extrémité inférieureétait presque aussi coupante que le tranchant et pouvait fendrele bois à chaque coup que l'on porte avec. J'airemédié à cet inconvénient en creusant unecheville bien carrément et l'enfonçant dans un manche dechêne, solidement ligaturée comme l'indique la figure B.Excellent outil propre à tous les services ettrès-maniable. La figure C est une hache à oreillons, si parfaite et si bienconservée que j'ai pu la monter sans la consolider par des liens; elle est fixée à une cheville fendue, entréeà force dans les oreillons et butant solidement dans les creux ;je n'aurais même pas eu besoin de la consolider par de la corde,si la présence de l'anneau ne m'y avait obligé. C'est unearme d'une incroyable solidité, bien en main, maniable etrésistante quoique la cheville qui la rattache au manche soitrapportée, et, à ce propos, j'émettrai cet avis,que je crois les armes ainsi faites beaucoup plus solides et pratiquesque celles qui sont montées avec des branches fourchues. Lapratique que j'ai acquise m'a permis de constater que dans le premiercas l'ouvrier avait un meilleur outil, qu'il pouvait incliner ourelever à sa guise, tandis que l'angle fait par la fourchedonnait souvent des résultats défectueux en raison de satrop grande inclinaison. La figure D est une hache de forme connue, et qui se trouve partout. Cemodèle se rapproche beaucoup de la hache dite normande, maisdiffère en ce sens qu'elle est à moitié pleine,à la partie inférieure, ce qui donne au coupant unegrande force de résistance, et permet de faire avec elle destravaux que l'autre hache entièrement creuse ne pourraitproduire sans risque de se casser. |