Corps

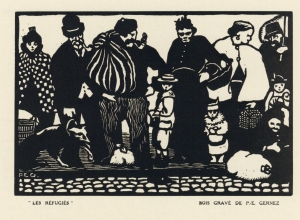

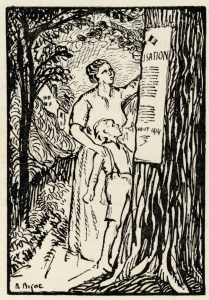

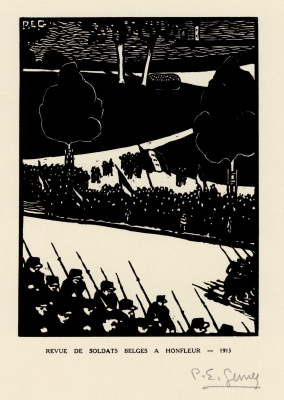

Pages& croquis : 1914-1918 /textes de Eugène Mary, Jean Gaument, Lucie Delarue-Mardrus, Émile etLouis Bréhier, Ernest Tisserand, J.-L. Lanfant, Maurice Renard, ÉtieneDeville, Bruhier, Pierre Lévy-Falco, Achille Berl, J. Fillion, AugusteBunoust, Florent Fels, Charles Hanier, Remy de Gourmont, GabrielPierre-Martin, préface de Louis Lumet ;illustrés par Jean-Charles Contel, Paul-Elie Gernez, Raymond Bigot, G.Le Meilleur, Le Poitevin, Maurice Berty, Pasquet, André Frémond, HenriMarret, Pierre Mourier, Robert Salles, R. de Saint-Delis ; musiqued'andré Caplet et René Vierne.- Lisieux (22, rue du Bouteillier) :Morière,1918.- 5 fascicules n. p. sous couv cartonnée illustrée : ill. ;planches h. t., musique notée ; 34 cm. Pages& croquis : 1914-1918 /textes de Eugène Mary, Jean Gaument, Lucie Delarue-Mardrus, Émile etLouis Bréhier, Ernest Tisserand, J.-L. Lanfant, Maurice Renard, ÉtieneDeville, Bruhier, Pierre Lévy-Falco, Achille Berl, J. Fillion, AugusteBunoust, Florent Fels, Charles Hanier, Remy de Gourmont, GabrielPierre-Martin, préface de Louis Lumet ;illustrés par Jean-Charles Contel, Paul-Elie Gernez, Raymond Bigot, G.Le Meilleur, Le Poitevin, Maurice Berty, Pasquet, André Frémond, HenriMarret, Pierre Mourier, Robert Salles, R. de Saint-Delis ; musiqued'andré Caplet et René Vierne.- Lisieux (22, rue du Bouteillier) :Morière,1918.- 5 fascicules n. p. sous couv cartonnée illustrée : ill. ;planches h. t., musique notée ; 34 cm.I : Autour du clocher, lesGardes-Voies, la Mobilisation, les Belges. II: le Front occidental. III: le Front oriental. IV: les Anglais, l'Arrière,Prisonniers allemands. V: Musique écrite au Front. Saisie du texte du texte : O Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (04.IX.2013) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : NORM gf 1963) Ex.n°24/250 en noir. Pour visualiser l'intégralité des illustrations,télécharger la version image auformat .PDF (296 Mo). PAGES & CROQUIS 1914-1918 ~*~ I Autour du clocher, lesGardes-Voies, la Mobilisation, les Belges. PRÉFACE JE n'ai pas à présenter cet Album. Il est néde la guerre. Il s'offre comme son image multiple et exacte, fixée parl'émouvante et forte sincérité des Artistes qui l'ont composé. Si dansces feuilles, il y a des visions différentes, la vérité l'une à l'autreles relie, pour former un tout qui contient le drame et la comédie desjours vécus depuis 1914, que nous vivons encore. Des camarades se sont trouvés qui faisaient la guerre, ou qui lavoyaient de près, pour en dire un des aspects, chacun selon son art,sans autre souci que de s'exprimer, librement, en toute franchise. Delà, cet ensemble plein de saveur, où les tempéraments les plus diversse manifestent, loin de se gêner, se faisant valoir en quelque sorte,par leur diversité même. La grandeur tragique de Bigot, sescompositions inspirées par une pensée si haute, peuvent voisiner avecles croquis de Mourier, de Pasquet, de Balande, de Marret ; la forceraffinée de P.-E. Gernez s'associe avec les œuvres de Le Meilleur, deBerty, de Frémont, de Saint-Delis. Mais j'ai dit que je n'écrirais pas une préface, et là où l'on setrouve en pleine vie avec Jean-Charles Contel, Jules Fillion, AndréFrémont, Lake, Géo. Lefèvre, Le Poitevin, Veillet, Pitt, Robert Salles,je me garderai de toute critique d'art. Personne ne verra ni ne lira les feuillets de cet Album sans être ému.Il restera comme un témoignage fidèle d'un temps affreux où cependantdans la pire tourmente subsistèrent des qualités françaises d'ironie,de calme équilibre et de grâce. L'orage que nous subissons n'aura pastout ravagé dans notre pays de France. Aux pages des camarades réunies dans cet Album, j'ajouterai seulementcomme préface une de mes notes de guerre. Et c'est un hommage à lanation tout entière, civils et combattants. * * * C'EST le soir. Il pleut. Je vais à l'hôpital temporaire23, installé dans les bâtiments du Grand Séminaire. Un cloître carré, au milieu duquel on devine vaguement des arbustes, etsur la gauche s'érige une silhouette brumeuse d'église, la masse duvaisseau que terminent la rondeur de l'abside et l'élan de la flèche,dans un ciel moins noir. Puis des corridors blanchis, froids,hygiéniques. Au bas d'un escalier, assez loin, une lampe posée éclairetrois marches qui tournent. Me voici devant une porte : « Section des Blessés », et, aussitôtentré, c'est la perception d'une longue salle presque dans l'ombre,avec deux rangées de lits, la tête aux murs, et séparés par des tablesbrunes sur lesquelles il y a des brocs. L'infirmier m'accompagne. Lepremier blessé près de la porte, à gauche, est allongé sur son lit oùil somnole tout habillé. Au bruit des pas, il se dresse à demi pours'accouder, et sa figure rit, ronde et bistrée, avec des yeux defièvre. Une sorte de pudeur ne me permet pas d'articuler la phrasehabituelle : « Eh bien ! comment va ? » et je hoche seulement latête d'un air encourageant. Mais je ne peux pas sourire. Le blesséraconte son histoire. « C'était près d'Ypres. Nous attaquions. Les obus pleuvaient. J'étais àcôté d'un buisson. Un éclat m'est entré dans la cuisse. Leurs obus nevalent rien. Si j'avais été touché par l'un des nôtres, j'aurais ététraversé. Je suis guéri. » Je lui donne une poignée de main. Il rit, je parviendrais peut-être àrire, mais en me détournant à droite, j'ai vu les yeux du second blessé. Celui-là est étendu à plat, dans son lit, sur le dos, la tête entouréede linges blancs. Il est immobile ; il ne respire point — ou du moinson ne s'aperçoit pas s'il respire — et n'étaient ses yeux, on croiraitqu'il ne vit plus. Son visage est d'une maigreur extrême, et tout blêmecomme de la chair vidée de sang, avec de l'ombre verdâtre sous lessourcils, au creux des joues, et sa bouche est grande ouverte. Leslèvres tirées ont disparu et sa mâchoire supérieure avance. Elle a desdents espacées, et cela produit l'effet de dents alternativementblanches et noires. Le menton est tombé, plus froid et plus blême quele reste du visage, et il est d'une couleur terrible. Que dire devantcette chose et qui était un homme ? Je suis muet et sans geste, je nepuis me détacher de ce visage qui me communique je ne sais quelsentiment religieux. Il n'a rien d’amer ni de tragique, ni même desouffrant ; il ne regrette rien ; il n'espère rien ; et son attraitprodigieux, sa beauté unique, viennent de cela, qu'il est naturel,qu'il est ce qu'il doit être, simplement. Puis on entend sortir de cette bouche ouverte comme un trou, et qui neremue point, quelques sons : « Fracassé… » Le premier blessé qui craintque je n'aie pas compris, répète : « Fracassé... il dit qu'il estfracassé. On ne compte pas ses blessures... Tout son côté droit estfracassé. » Derrière mon oreille, l'infirmier murmure : « Fichu... il a beaucoupbaissé depuis deux jours. » Comment ai-je pu rire et prononcer desphrases sur un ton vrai d'encouragement ? « On en revient... Vousguérirez comme votre voisin. » Aucune émotion ne parut sur le visage dublessé, mais de sa bouche grande ouverte s'exhalèrent ces paroles : «C'est la guerre. » Entendrai-je encore un tel son de voix ? Il nesortait pas d'une gorge humaine ; il n'était de personne ; c'étaitl'expression de quelque chose de surnaturel qui dépassait le moribond,et nous, et tous, et tout, c'était la guerre elle-même qui semanifestait en se nommant par le pauvre homme qu'elle avait amené là... Il est singulier qu'à vingt-quatre heures de temps, je n'aie jamais purecomposer dans ma mémoire le visage entier du blessé. Parmi desténèbres mourantes, je n'ai revu, malgré mes efforts, que sa mâchoireaux dents blanches et noires, et son menton qui tombait d'un poids silourd, d'une couleur terrible, déjà mort... J'ai voulu me rappeleraussi le son de sa voix et j'ai dit et redit, doucement dans un souffle: « C'est la guerre... C'est la guerre... C'est la guerre… », mais jen'ai pas retrouvé l'accent, l'absence d'accent de ces mots, moi vivant,trop vivant... Hier, j'ai été en visite à l'hôpital temporaire. C'était le soir, et ilpleuvait comme au soir de l'avant-veille. Le cloître était ténébreuxavec ses arbres au milieu, confusément enchevêtrés, la masse dominantede l'église. Des convalescents marchaient en traînant les pieds sur lapierre dure. La même lampe, au loin, éclairait les premières marchesd'un escalier, et je remarquai qu'elle mettait une lueur sur la boulede cuivre fichée au départ de la rampe. On avait prévenu par dépêche la femme du blessé, — qui étaitcontremaître dans une tannerie du Jura, — et elle était arrivée aprèssa mort. L'infirmier m'a dit qu'elle l'avait d'abord embrassé sur lefront, sans trop de cris, mais que, l'ayant contemplé quelques minutes,elle s'était jetée sur le lit, avec une sorte de fureur et qu'ellepoussait des hurlements. Il l'avait raisonnée ; puis il l'avait guidéelentement vers la porte, parce qu'elle effrayait les malades. Maintenant, elle est écroulée sur un banc du cloître et elle pleuresourdement, si bien fondue dans la nuit que l'on ne saurait pas dired'où vient exactement la longue plainte : « Aa... a... aa... a…». Parfois elle s'arrête, et elle reprend plus bas : «Aa... a... aa... ». C'est la guerre. Mais j'ai revu cette femme le lendemain, et elle m'adit sans larmes, le visage sérieux, seulement fatigué par le voyage etl'émotion. — « Je pars à quatre heures... J'ai trois enfants, et je ne peux plusrien pour celui qui est mort, que de bien les élever. » Voilà, camarades, une page de mes notes de guerre, et je la joins bienvolontiers aux vôtres, si belles et si véridiques. LOUIS LUMET, Inspecteur des Beaux-Arts. AUTOUR DU CLOCHER « UN FANTOCHE » TOUT comme un autre, il avait ses idées :traditionnaliste par habitude mais aussi partisan du « Progrès ». Sonépoque, chacun le sait, fut le siècle de la science, du libre examen etdes conquêtes pacifiques… Elle fut aussi un grand moment de l'éloquenceparlementaire philosophique et rurale. Donc, n'ayant vécu rien demieux, il ne conçut rien de plus. La Guerre, ...il n'y avait jamais songé ! C'était pour lui comme uneimage ancienne, une vieille histoire, un sujet de récitationsenfantines. Jadis, à l'école du village, il avait appris « Le Zouave »de Déroulède et « Dis-moi quel est ton pays » d'Erckmann-Chatrian. Cetemps-là était loin. Depuis, quand la fanfare municipale jouait la «Marseillaise », à la façon d'un refrain d'ouverture pour bal champêtre,une émotion particulière lui revenait malgré tout du fin fond delui-même. Instinctivement il se découvrait la tête, son cœur battaitplus fortement et il pensait alors à son oncle Célestin, ancien Mobilede 70, qui rythmait fougueusement les « Cuirassiers de Reischoffen »tout en vaquant à ses petites occupations de capitaine retraité.Souvenirs d'enfance, airs de fêtes et presque un demi-siècle desomnolentes habitudes. La réalité nouvelle apparut si brutale qu'il n'ycrut jamais qu'àmoitié. °°° Le vingt-cinq juillet, un ami lui avait dit : des complicationssont à craindre mais il répondit évasivement, soucieux d'autre chose,car lescandale du jour l'intéressait davantage. °°° Le lendemain de la déclaration de guerre, il espérait encore qu'uneespèce de non-lieu serait prononcé entre les belligérants. Les partiesdéfinitivement engagées, il ne cessait de marquer sa surprise et, netrouvant d'autre phrase il répétait : la mobilisation a été faite ledeux août, justement parce que j'avais choisi cette date pour partir envoyage. °°° Il fit partie de la garde civile et il connut l'âpre désir de servirson pays. °°° Peu causeur à son ordinaire, il sentit tout à coup le besoin de voir dumonde et de parler des affaires. Dehors il vécut. Vingt fois ilretournait lire le même communiqué affiché à la Mairie et à la vitrinedu libraire. Un soir, il entra au Café de Paris. Décidément, dit-il àson collègue qui s'y trouvait aussi par hasard, les temps sont changés; voilà qu'on n'est plus bien nulle part et qu'on ne sait où aller. Ily avait au moins quinze ans qu'ils ne s'étaient vus d'aussi près, maisd'un accord réciproque et sous-entendu, ils firent remplir leurs verreset l'union sacrée entre eux fut conclue. °°° Athée ! non. A propos de religion, il voulait simplement qu'à lacroyance en Dieu s'alliât le culte de la Nature. La nuit du huit auneuf août, il distingua très nettement du côté du nord, un peu à l'est,une étoile de première grandeur dont la lumière intermittente étaitbleue, puis blanche et rouge. Il admit pour le passé le " miracle deJeanne " et pensa qu'à nouveau la victoire française se signalait aumonde. °°° Le scorbut est à Berlin °°° Quand il entendait le mot « boche », il voyait aussitôt Bismarck,représenté sur un fond de ténèbres, le casque pointu sur la tête, unefaux à la main, marchant dans un tourbillon de flammes infernales surdes monceaux de petits enfants. °°° Où allons-nous ? Il eut aussitôt conscience de sa et il se dit : Jesens le vaincu. °°° En septembre, les réfugiés arrivèrent. Ce furent d'abord des autoslamentables, surchargées de caisses, de malles à peine fermées,disparaissant sous un amoncellement de vêtements et d'ustensilesménagers, entassés autour et par-dessus des gens hagards, exténués,fébriles. Puis, les trains amenèrent des files pitoyables de Belges, deWallons, de Picards, tous ahuris et inquiets de s'arrêter en un endroitquelconque. Il interrogeait les uns, s'en-courait vers d'autres et ileût voulu qu'on lui donnât des nouvelles impossibles, qu'on lui révélâtl'inconnu. Des faits sans doute, mais quand même, n'était-il pointsoumis aux hallucinations d'une excessive et mensongère angoisse ? Ilgémissait : c'est inconcevable au siècle où nous sommes !... En cette fin d'automne, la vie lui parut une vision d'apocalypse. Avantde s'endormir, chaque soir, il rêvait d'une humanité lointaine etséraphique, d'un pays fabuleux et d'un bonheur éternel. °°° Les événements se succédaient si lentement à son avis qu'il en devintmalade de tristesse. A cette époque, il se complut à imaginer dessupplices de légendes qu'il eût infligé volontiers à Guillaume ; ilspécula aussi sur les effets foudroyants d'une invention merveilleusequi devait anéantir les empires centraux. Ces passe-temps demeurant sans résultat décisif, il les abandonna ets'ennuya de préférence. Il ressentit néanmoins un sursautd'enthousiasme quand il vit arriver, au petit port de sa ville, troisbateaux immenses, recouverts jusqu'à mi-mâts die soldats français. Lafoule, massée sur la jetée et sur les quais, acclamait et trépignaitd'admiration. Une ferveur patriotique s'exprimait sur tous les visages.Souvent il avait vu des cargos dans le chenal, mais ceux-là luisemblèrent prodigieux et fantastiques, tant ils dominaient de leurslignes rebondies et mouvantes le minuscule vallon qui se profilait enteinte violette des deux côtés de l'horizon. Une émotion indicible lesuffoqua. Il se prit à dire : c'est beau comme une prière. Puis il futtout étonné de cette comparaison fortuite. °°° Il n'aurait jamais cru que la guerre pût durer si longtemps et il n'enprévoyait la fin. Bien qu'il ne souffrît aucunement, il se lamentait :on ne vivra jamais tranquille..., c'est la guerre de cent ans quicommence. °°° L'hiver passa, tellement rigoureux que depuis des années on n'avait vudans le pays de gelées aussi fortes et de neiges aussi persistantes. Lefroid le rendit plus pessimiste et il tourna à la mélancolie. Une fois,il fit le compte des pertes déjà subies. Pour cette opération, ilappliqua à la population totale de France, une moyenne de disparus parfractions de dix mille habitants. Les sacrifices, les actes d'héroïsme,l'ultime générosité d'un peuple défendant son patrimoine et sestraditions séculaires, le touchèrent, mais il en fut aigri comme par unmalaise anonyme qui le tourmentait dans le présent, dans le passé etlui rendait la vie impossible pour l'avenir. II proféra : l'individuest mort, il n'y a plus maintenant que l'espèce. °°° Comme il se sentait vieux et las, en marge de son testament ilinscrivit : « Les temps sont révolus, l'humanité a atteint sa destinée.Advienne que pourra ». °°° Il en advint, hélas ! qu'il se mit à la boisson et se soûla tous lesjours. Il craignit soudainement des malheurs sans nombre et desprivations de tous genres. Un samedi, jour de marché, ayant constatéune nouvelle augmentation dans le prix des denrées, il conclut : « çatourne mal, mais je n'en verrai pas le bout. Qui commence bien finit demême ». °°° L'avant-veille, à un de ses proches qui l'encourageait, il répliqua :Si les ennemis étaient venus jusqu'ici je leur eusse dit : Messieurs,mes ancêtres ont fait la Révolution et je suis fils d'un peuple libre. °°° Sa fin fut brève. Quelques paroles et une sentence. Ilprononça : on ne refait pas sa vie à mon âge et ma foi tant pis….. lepassé est fini. °°° Il mourut ainsi de ne plus « vouloir vivre ». LES GARDES-VOIES I ILS quittèrent leur chez eux un jour, qu'il est doncloin ce jour, oùnous tourbillonnâmes tous au vent furieux de la grande fièvre. Ilssubirent, eux aussi, l'irrésistible attrait de l'inconnu, qui change laface des mondes, et se jetèrent sans forfanterie, mais sans faiblesse,dans l'aventure…. Cela tint d'abord tant du vaudeville que de laféerie. Ils allèrent d'étonnement en étonnement. Des foulesenthousiastes les entraînèrent ; ils se firent l'écho des pluseffarantes informations ; la caserne elle-même leur parut transfigurée.Ils ne reprirent le contact de la réalité qu'au magasin, oùl'ingéniosité du gradé préposé à leur habillement dut triompher de lanature. Et ils commencèrent de garder des voies, des routes, des ponts. II TEL un maréchal du grand siècle, leur chef, le plan surle genou, leuravait assigné des carrefours, des cantons, des postes. Respectivement,ils avaient gagné les lieux et, le sentiment des responsabilitésnettement défini, la première sentinelle, l'arme au pied, ilss'entreregardèrent : leur esprit s'amusa d'abord de constater qu'ilexistait des types si différents du leur dans la race française. Puis, comme il est dans les desseins secrets de l'impondérable que leshommes vivent en société organisée, il se fit un échange mutuelde civilités et d'hypocrites considérations sur la pluie et lebeau temps. Dans la réalité, ils s'étudièrent et des groupessympathiques se formèrent. Les uns, ceux de la mer, furent les «becs-salés », les autres, les « culs-terreux » ; ils habitèrent «Robinson » ou « Nid d'amour ». Néanmoins, il est de toute impartialitéd'ajouter que les meilleurs rapports ne cessèrent de régner entre euxet que si, toutefois, ils s'engueulèrent, le service n'en souffritjamais. Une vie pastorale commença ; leur état ne leur pesa pas trop ;ils le mettaient bien au-dessus de la condition de ces mercenaires dela Réserve Territoriale que l'on vit, sous un soleil de plomb, conduiredes chevaux vers des cités lointaines. III ILS en ont vu passer des trains. Ce furent d'abord lesconvoisd'enthousiasme de la mobilisation et leurs cœurs s'émurent de fierté etd'espoir. Puis, dans les nuits d'attente, les nuits homicides, tueusesde gardes-voies, que leur imagination peupla d'ombres criminelles sejouant des boulons et des viaducs, ils frémirent sous leurs bourgeronsblancs. La silhouette des canons solidement amarrés aux trucks passadans le clair de lune qu'elle échancra ; et à travers le rideau mouvantde la fumée des pipes, se déroulèrent des frises d'épopée. Et ils rêvèrent de gloire. Puis ce furent les trains de la retraite,les trains descendants, une fuite éperdue de machines, aux formesnouvelles, filant vite, comme honteuses de n'avoir rien à tirer ; lestrains de réfugiés d'où des regards demi-fous croisèrent les leurs.Puis les trains de blessés si longs, si longs, marchant doucement avecleurs croix couleur de sang. Et une sourde colère gronda tout au longdes voies aux récits entendus. IV MAIS ils mangeaient. Jalousement, ils gardaient au paysla réserve desang et d'énergie dont ils étaient les détenteurs responsables ; unerépartition judicieuse des obligations et l'appoint des initiativesprivées concoururent à cet effet. O ! lièvres traîtreusement pris, ôlapins, amants des aurores ; et vous, lapins de clapier, que vous ylaissâtes de vos os, à l'ombre de ces tonnelles, que leur génie élevaau gré de sa fantaisie ! Puis, comme les dieux dans l'Olympe, ilsdemandèrent aux jeux et au vin de les soustraire à la monotonie de leursort. Qui de nous n'a pas souri, à voir ces gens d'apparence redoutable,innocemment rechercher dans les combinaisons savantes des cartes etdans de copieuses libations, le dérivatif nécessaire aux heures defatigue et de spleen ! V BIEN que tributaires de la force armée et ne paraissant,à premièrevue, n'être institués que pour ses offices, ils ne méprisèrent pointles jeux de l'esprit et de la grâce. Avec les femmes, ils revêtirentles exigences de l'état de siège de la tournure galante qui sied sibien à nous autres, Français. Par ailleurs, ils concilièrent les mêmesobligations avec la rondeur dans le terme. Hâtons-nous de dire que,cette fois, les privilèges du sexe faible n'en souffrirent point. Desgendarmes randonnaient en auto. Cette façon de se déplacer qui, commechacun le sait, leur est peu coutumière, et une vieille inclination dela race, celle qui incitait déjà nos aïeux à rosser le guet, leurméritèrent une mésaventure. Arrêtés à renfort de chaînes à l'entréed'un village, ils arguèrent de leur uniforme et de leur qualité pourpasser. Peine perdue ; c'étaient des papiers en bonne et due forme queces incorruptibles exigeaient. - Mais... enfin... - Des papiers - Je suis le capitaine de gendarmerie ! - Je m'en f... Des papiers. Et moi, je ne tire pasdans les pneus, je tire dans la g…. - Mais ce n'était pas là leur manière habituelle.Combien d'entre nous, non munis des pièces légales, les avons trouvéspitoyables ! VI PUIS les jours passèrent et l'on ne s'étonna plus de lesvoir surgir etbarrer des routes. Il sembla même qu'il fût impossible de concevoir desponts, des croisements, des gares sans eux. Mais à l'impitoyableconsigne du début avait succédé une conception moins rigide du devoir.Ils devinrent même d'un commerce agréable. Ils demandèrent à la terrequ'ils défrichèrent la juste récompense de leurs efforts. Des villagesvoisins, on vint les voir en théories et ils s'honorèrent par lapratique de la vieille vertu française d'hospitalité. Des banquetschampêtres s'organisèrent et même, nous assure-t-on, des idyllesnaquirent. Ils se perfectionnèrent, pour leur plaisir, dans l'art dedresser des animaux tels que le renard, le marcassin, jusque-là réputésrebelles à toute éducation. J'en vis un, haussant son âme à celle de François d'Assise, converseravec les oiseaux qu'il nourrissait. VII QUOI d'étonnant que l'on ait compté parmi eux desartistes et desphilosophes ! Délivrés des soucis domestiques et de l'importunité desbavards, l'ordre naturel des choses que les premiers interprètent etque les seconds expliquent, les inspira heureusement. Les crépusculesleur livrèrent le secret de leurs couleurs âprement discutées dans les écoles. Le luth du poète s'enrichit de cordes nouvelles que tendit la sérénitédes nuits. Une symphonie sylvestre gronda en l'âme du musicien ; lemurmure du ruisseau en était le récital ; les sapins en chantaient laberceuse et la grande voix de la tempête en trama la fugue. Leurscience s'augmenta des observations les plus originales et desdécouvertes les plus inattendues. Ce serait leur faire injure que de supposer qu'ils profitèrent tous del'inaction forcée aux postes isolés pour faire ripaille à la fermevoisine. D'aucuns, à qui l'argent nécessaire à ces fins, ne faisait nullementdéfaut, passèrent leurs heures de planton en fructueuses méditations ;et ils énoncèrent alors des maximes morales d'une incomparable beauté ;et ils en devinrent meilleurs. De l'un d'eux, qui connaissait son tempset qui versait facilement dans le modernisme, j'ai retenu celle-ci : « Il n'y a que les imbéciles qui soient vertueux. » La connaissance profonde qu'ils eurent bientôt des bêtes, des choses etdes gens les incita à mépriser doucement l'humanité entière. Ilsprofessèrent dès lors une indifférence sceptique pour les humains etles événements qu'ils précipitent, voire les choses qu'ils écrivent.Ils ne coururent plus après les trains pour réclamer des journaux. Ilseussent honoré l'abbé Jérôme Coignard qui aimait les goujons, lesdiscours sentencieux et méprisait tous et tout sans s'en excepterlui-même. Il se peut même, on n'osera le nier, que leur logique se soitgraduellement élevée au-dessus des préoccupations ordinaires del'entendement humain. Peut-être quelques-uns s'approchèrent-ils, pardes formes nouvelles du raisonnement, des solutions de la métaphysique.Peut-être pénétrèrent-ils ce mystère de deux parallèles qui courentvertigineusement et s'éternisent à courir sans se rencontrer…. Etalors, appuyés sur le fusil, dans l'attitude du soldat recueilli,qu'ont popularisée les imageries d'Epinal, ils eurent la notion del'infini qui commençait là-bas, vers le passage à niveau, dans unepetite vapeur bleue où le quadruple ruban d'acier s'évanouissait. EUGÈNE MARY, Sous-Lieutenant au 205e Régiment d’Infanterie. LA MOBILISATION LE DÉPART UN raidillon entre les blés. Sur sa bécane qui grince,legarde-champêtre en demi-cercle déclanche un coup de jarret àgauche, un coup d'épaule à droite. Il décale d'une pichenette son képi d'où la sueur dégouline, et d'uncoup de jarret à droite, d'un coup d'épaule à gauche, grimpe vers unsoleil tout rond, posé sur le bord de la côte et qui le regarde venird'en haut avec des airs de se ficher de lui. — « Garde-champêtre, poussif et ridicule, quel ordre biscornu portes-tuau soleil, dans ton bissac de toile grise ? » °°° UN carrefour, un arbre, une femme, un mioche. —L'affiche est surl'arbre : la femme est devant l'affiche ; le mioche, entre l'arbre etla femme. — « Ecoute-moi bien, petit gars. Dégaloppe-toi jusqu'aux Fretils. Vatrouver le père et dis-lui que ça y est. » L'enfant déguerpit. Un boutde chemise le suit. Pour couper au raccourci, le mioche déboule au creux du fossé, et lebout de chemise qui le suivait, s'allonge : « Tu l'embrasseras d'abord.Un bec qui sonne. Un bec pour de bon, mon Pierre. Tu ne lui diras lachose qu'après, la chose de l'affiche et que ça y est… » La tête rouge et frisée roule comme une boule à travers les avoinesblondes. Mais la voix lointaine de la femme vole sur les brindilles menues : «Si tu chantes au père que tu m'as vu pleurer, tu reçois deux beignes. » — Et c'est vrai que la mère ne pleure pas. On pleurera plus tard, quandon aura le temps. °°° L'HOMME défait ses sabots à la porte et traîne sur lepavé luisantd'eau claire, ses chaussons de basane. Il s'assied sur le banc de chêneentre la table et la fenêtre aux carreaux verts. Dans le beau soir quitombe sur les choses familières, il relit, la tête entre les poings,son fascicule de mobilisation. La marmite chante sous la poignée de branches dont la flamme bondit.Active et silencieuse, la femme tire du fond du placard les deuxmeilleures chemises et les chaussettes sans ravaudages. Puis ellerecoud à la musette brune un carré de toile neuve et graisse d'unechandelle les lourds souliers à clous. °°° LA soupe avalée, ils font à travers les cours un tourminutieux etlent. La lanterne de corne promène sa clarté trouble sous lachar-trille, au fond de la grange, dans l'étable chaude où lavache réveillée les fête. L'homme explique ce qu'il faudra faire demain et tous les jours quiviendront. — Et la femme, avec soin, range ces choses dans sa tête,comme elle range, après les grandes lessives, le linge blanc dans lesarmoires. — La lune blonde passe sur le toit de chaume rapiécé et coule doucementsur le clos endormi. La grande nuit d'août est pleine de silence. Unphare d'auto glisse à travers les arbres noirs de la route d'en bas. Ala ferme du Buquet, un coq, trompé par la lueur, chante... °°° LE suif fond goutte à goutte au long des spirales duchandelier de fer. - Avec la douce obstination des femmes contre les choses qui sont, elles'entête à d'impossibles espoirs : « C'est un coup pour nous faire peuret tâter si on est d'attaque. Quand ils verront qu'on est prêt à leurrépondre, ils rentreront dans leurs trous de taupes... » Mais lui, secoue sa tête dont le poil déjà grisonne. Il conduit saraison lente à travers les rudes vérités, du même pas tranquille etfort dont il pousse droit la charrue par le champ difficile : « C'estdes gars qui ont les reins solides et qui manigançaient leur saletédepuis beau bail. Aujourd'hui ou demain, fallait que ça casse, et quandla pomme est mûre, c'est pitié de s'en prendre au vent de l'avoir faittomber... » Il rallume à la chandelle sa pipe courte et d'un souffle lentementrageur pousse aux solives l'acre fumée : « Pour les avoir, ça seracoûteux ; mais capon qui rechigne à mettre le juste prix pour acheterla paix sans quoi rien n'est rien... » C'est un marché où l'on peut perdre ; une affaire comme une autre, quel'on n'a point voulue et où le sort vous pousse. Bonne ou mauvaise ilfaut la prendre, comme l'homme de labour s'attaque sans grogner aulopin de côte pierreuse, qui fait trembler les mains sur les mancheronssecoués... L'homme est le maître et la femme est la servante. Pour vendre unebête, pour acheter une corde de bois ou rallonger de quelques arpentsle pré qui borde le ruisseau, c'est le maître qui tire les écus du sacet c'est lui seul qui a le signe. Cependant, il dit ce soir : « Donne-moi la plume, femme, et labouteille d'encre, que je te fasse un mot d'écrit. » Les deux coudes écartés, il lutte péniblement avec les mots rebelles,chargés de sens : « C'est pour vous prier par la présente de rédigerpour ma femme, Anne-Marie Lebreton, un papier de procure aux fins devendre et acheter... » La plume pesante égratigne l'enveloppe mince depapier jaune : « A maître - maître Nivelle, auprès la Halle-au-Beurre ». - « Tu porteras ça chez le notaire, en allant au marché. » Et le papier est entre eux comme une chose étrangère toute pleined'obscures menaces. °°° C'EST l'adieu à tout ce qu'on quitte, à tout ce qui,sans qu'on lesache, était vous-même, autant que la main au bout du bras : l'horlogeaux roses rouges, le fusil de chasse sur la cheminée, les pauvresmeubles des pauvres gens... Il se penche sur le petit lit de bois où le dernier né dort en tétantson pouce. Pour ne point le réveiller du chatouillement de sa lourdemoustache, il tapote de sa main énorme et légère, la menote blanche. °°° DANS la cuisine grise — avant l'aube levée — l'hommetourne lentementsa cuillère dans le bol de café bouillant ; et la pensée confusecherche à tâtons les choses suprêmes qu'il faut dire : « Laguerre, c'est casuel... Des fois... On ne sait pas... Une ferme commela nôtre, c'est lourd... Il n'est pas bon que la maîtresse resteseule... » Pour détourner l'horrible pensée, la femme verse le calvados doré quifait couler jusqu'aux moelles l'amour de vivre ; mais lui, sans hâte,va jusqu'au bout, en homme qui a pesé le pour et le contre et qui veutlaisser derrière lui les choses nettes, comme le champ d'où le dernierépi a été ramassé. — S'il arrivait du vilain, tu ferais ce qu'il faut faire, à tonentendement. Mais promets-moi, qu'un coup que ça serait possible, —plus tard, — on me ramènerait là-haut où sont mes vieux... °°° L’AUBE qui rôde au bas du ciel délaiede roses lueurs l'ombre verte du clos. Il ferme derrière lui la porte de la ferme basse où dorment les petits.Les pommiers tortus se penchent à son passage. Le chien jappe, tirantsa chaîne et traînant son tonneau défoncé : « Adieu, Pataud ! A larevoyure... si on se revoit ! » Il coupe au coudrier un bâton robuste et brun ; passe au trou de lahaie ruisselante d'aurore humide ; et dans le chemin creux, son pasrajeuni éveille la mare verte où tintent les rainettes... °°° PAR tous les chemins de la France, par les venellesfraîches au longdes rivières lentes ; par les raidillons de montagne où roule lecaillou sonore ; par les sentes qui courent sur les falaises blanches ;par les ruelles pointues des gros bourgs endormis, des milliers et desmilliers d'hommes s'en vont ainsi vers l'âpre devoir humblement accepté. ...Et des milliers et des milliers de pas lourds réveillent, sous laterre qui se souvient, l'écho des sabots de bois de tous ceux deQuatre-Vingt-Treize, qui par les mêmes routes, et sous le même ciel,s'en allaient à la conquête des mêmes libertés, en chantant qu' éAuxjardins de mon père, les lilas sont fleuris... » JEAN GAUMENT 18 Juillet 1917 LES BELGES UN !... DEUX !... UN !... DEUX !... (Récits de Guerre) UNE infirmière, habituée à m'entendre converser avec lesArabes, m'ademandé naïvement, un matin, à l'hôpital, « si je savais aussi parlerle flamand ». Je regrette de dire que je ne sais pas, car ce doit êtreune bien belle langue. J'aime sa rudesse, son énergie, quand lessoldats belges s'interpellent de lit à lit, le long des salles de notreblanche ambulance. Muets et concentrés d'ordinaire, regard bleu qui souffre en silence,dès qu'ils causent entre eux on voit leurs yeux briller, leur visagepassif s'animer. C'est que leur pays perdu revit, sans doute, dans les syllabesgutturales qu'ils prononcent. A ces moments, des villages doivent leurapparaître, des maisons, des familles, tout ce que la basse colèreallemande a bousculé, tout ce qu'ils savent atteint, estropié pourtoujours. Avec une indicible pitié, j'écoute ces paroles que je ne comprends pas,que personne ne comprend, ces paroles — tout ce qui leur reste — ditespar ces petits étrangers magnifiquement sacrifiés pour nous. Car ilsn'ont pas, comme les autres alliés, ils n'auront jamais d'interprètes,à travers les hôpitaux de France où la guerre les a jetés en masse. Nous ne nous rendions pas compte, avant la guerre, que la Belgiqueparlait une autre langue que la nôtre. La Belgique, pour nous, c'étaitun intense foyer de littérature et d'art français, c'était, en somme,la France. Aujourd'hui, nous voyons bien que le gros du peuple estautre chose. Ce qu'ils ont fait pour nous n'en est d'ailleurs que plusbeau. Je dis : « Ce qu'ils ont fait. » Je pourrais dire : « Ce qu'ils ferontencore. » Maintenant que notre petite ville est devenue une garnison belge,puisqu'elle héberge, depuis plus d'un mois, près de deux mille jeunesgens belges qu'on dresse pour la guerre, et tout un état-major belge,nous pouvons, de près, juger de l'effort que continue à donner lapetite grande nation amie pour aider la France à délivrer le monde dumonstre germanique. Ces jeunes gens, leurs clairons, tous les matins, réveillent lesvieilles maisons de Honfleur, ratatinées autour de deux clochers. On est encore dans le coma du sommeil, encore dans les rêves nocturnes.On entend en bas le bruit sourd, immense, tragique, des seize centspaires de pieds qui marchent en mesure. On sursaute à la voix toutejeune et si mâle des sergents qui scandent le rythme : « Un !... Deux!... Un !... Deux !... » Alors on sait que, sur le large boulevardmarin, parmi le beau désordre du petit port plein de voiliers, debouées, de chantiers, le port qui fume, le port qui siffle, le port quiremue, on sait que, face à la jetée de bois où le sémaphore et sesdrapeaux claquants racontent la marée, où les matelots au bonnettricoté ressemblent à de très vieilles estampes, on sait que les «petits Belges », comme disent les Honfleurais, vont commencer leursexercices. Courts et trapus, sans costumes, sans fusils, vêtus de vieux habitspoussiéreux, de cache-nez sales, coiffés de casquettes déformées, ilss'avancent par carrés réguliers. Seuls les sergents et les caporauxportent un uniforme. Ceux-là, du reste, sont si jeunes qu'on leurdonnerait au plus douze ans. Mais avec quelle crânerie ils mènent latroupe grisâtre de leurs hommes ! La question de l'habillement paraît bien épineuse pour ces petitsBelges. On a proposé de les vêtir avec de vieux uniformes anglais ; ona dit qu'on leur donnerait toutes les tenues des pompiers de la région; puis on n'a plus rien dit, et ils sont restés en civils comme devant.Quant aux fusils, ils semblent plus chimériques encore. Qu'importe ! Latroupe dépourvue de tout, manœuvre avec tant de fougue qu'on finit paroublier ce qui lui manque. « Un !... Deux !... Un !... Deux ! » Quand vient le moment de bondirpuis de s'agenouiller, selon la méthode des tirailleurs, on les entendrire, ces dépaysés, ces orphelins, d'un rire si frais qu'on en a leslarmes aux yeux — un rire de dix-neuf ans, pour tout dire. Depuis trois mois, dans toute la France, on voit les enfants, au sortirde l'école, " jouer à la guerre ". Ils manient des baïonnettes de bois,fabriquées à la hâte, ils campent un bonnet de papier sur leurscaboches rondes, ils crient, ils courent, ils se bousculent à traversles rues. Nos petits Belges ont l'air, eux aussi, sur le largeboulevard marin, de jouer à la guerre. Mais quel jeu dramatique,celui-là !... Quand on les entend rire, on ne peut s'empêcher defrissonner, car c'est au feu que toute cette jeunesse court, car cesgrands enfants seront demain, après-demain, des blessés et des morts. « Un !... Deux !... Un !... Deux !... » Les enragés petits sergentsfont des signes de chef d'orchestre. Ils jettent des ordres, en unfrançais mal assuré mais irrésistiblement impérieux : « Demi-tour àdroite... Arche !... » Et la volte s'exécute, parfaite, exacte ; et lamasse grisâtre, sur le fond lumineux de l'estuaire, devient tout à coupbelle à voir comme un ballet. Peu à peu, les habitants de la ville se sont groupés. Ils regardent, etils sourient. Toute la ville leur sourit, aux petits Belges. Je croisqu'ils se souviendront longtemps de l'accueil qu'ils ont reçu cheznous. Il n'y a presque pas une maison, riche ou pauvre, qui n'ait icises deux Belges. Cela s'est fait tout simplement, comme se font lesbelles choses. Au sortir de la gare qui les amenait, dans les rues, ilsont rencontré des hommes, des femmes qui leur ont dit : « Venez doncchez nous... » Et tous les soirs ils ont, à la table familiale, leurdîner servi. Une fermière que je connais met chaque jour, à septheures, le couvert d'un étudiant en médecine et d'un cultivateur. Uneautre trempe la soupe pour un élève de l'école commerciale et untapissier d'art. En revenant de l'hôpital, dernièrement, j'ai vu l'unede nos commères d'ici, rougeaude, édentée, qui, sur le pas de samisérable maison, guettait ses deux Belges. Les voyant venir de loin,elle s'est exclamée : « Les voilà, ces por's éfants ! » Et vraiment,dans les yeux de cette vieille femme mal peignée et crasseuse, il yavait le plus beau regard du monde, le regard d'une mère. Eux, les petits étrangers, qui ne peuvent répondre que par monosyllabesaux questions qu'on leur pose, dont certains ne savent vraiment pas unmot de français, ils acceptent toutes ces gâteries avec un si bonsourire que cela vaut toutes les paroles. Dociles, ils reviennentchaque soir dans leur famille d'adoption, apportant leur malheureuxlinge à blanchir, leurs vêtements loqueteux à réparer. Et déjàd'authentiques fiançailles se sont faites dans les vieilles maisonsaccueillantes. C'est encore une révélation inattendue qui nous vient de cette guerre àsurprises. Nous n'avions pas soupçonné, jusque-là, les trésors detendresse qui dormaient dans notre cité vieillotte, si tranquillementinstallée chez elle, entre sa colline herbagère et son port depêcheurs. Déjà, quand un régiment français était venu de Dunkerque,passant par là pour se rendre plus loin, du côté de la bataille, nousavions été profondément émus de voir la réception que Honfleur luiavait faite. Je me souviens du mot d'une petite servante, mot sublime dans sanaïveté. — Oh ! Madame !... m'avait-elle dit, oh ! Madame, que c'est beau ! Ceuxqui n'ont rien donnent tout ce qu'ils ont ! * * * Toutes les villes de France qui ont reçu des soldats belges ont, jepense, mérité l'éloge. La masse populaire, avec son grand cœur, acompris quel service la Belgique nous avait rendu. A la fête du roi Albert Ier, nous avons vu l'affluence empressée quiprenait d'assaut notre église doyenne. Cette fête, ce n'était, aprèstout, qu'une grand'messe comme celle de chaque dimanche. Mais lasignification de cette grand'messe-là n'échappait à personne. Et cen'était pas la chose la moins extraordinaire et la moins splendide dela guerre que de voir les représentants des « partis les plus avancés »se précipiter dans l'église pour assister à la messe et crier : « Vivele roi ! » Ils étaient là, les petits soldats de tous les matins, avec leurssous-officiers, dont le visage a douze ans, avec leurs beaux officiersbien bottés. Ils étaient là, parqués dans la nef de cette originaleSainte-Catherine que ceux du temps passé construisirent en bois commeune barque. Les magnificences du culte enveloppaient de richesse leurpauvre troupe terne, la lumière religieuse des vitraux semblait lescouvrir de cendre fine. Les orgues, l'encens, les manteaux d'or... Cela, c'est le dimanche desjours de paix. Mais des drapeaux, des clairons pendant l'élévation, dessoldats français blessés, pansés encore, groupés dans un coin, un Belgeau bras en écharpe chantant l’ « Ave Maria », cela, c'est le dimanchedes jours de guerre. Assise dans le chœur avec mes collègues de la Croix-Rouge, je voyaistrès distinctement de ma place un petit vitrail ancien où saintGeorges, sans doute, perçait de sa lance le dragon tortu, tandis qu'unedame de quatre couleurs, assise sur une tour du moyen âge, attendait sadélivrance. L'aumônier belge prêchait, je regardais l'imagetranslucide... Eloquent et beau, le jeune prêtre parlait avec précaution ce françaisqui n'est pas sa langue originelle. Et quand il disait : « le roi »,toute une adoration passait dans sa voix chaude. En vérité, ce discourséminemment actuel ressemblait à l'histoire de quelque saint monarquedes époques archaïques. Qu'elles étaient loin, les fadeurs du prêchedominical ! « Le roi ne pourrait pas supporter la pitié. Il ne lui faut que del'admiration. » Simples et martiales, élégantes et gentiment corséesd'un peu d'accent, les phrases résonnent sous la voûte étonnée. Maintenant, le jeune prêtre a terminé son sermon. Mais il ne descendpas encore de la chaire. Avec véhémence, le voici qui se met à parlerflamand ; et les rudes syllabes qui tombent sur les jeunes soldatsgrisâtres sont recueillies avec dévotion. Ils pleurent... Au moment où éclatent, chantés à pleines voix, la « Brabançonne »puis le « Lion de Flandre », je me dis soudain que si quelqu'un,l'année dernière, à pareille époque, nous avait prédit qu'un an plustard nous entendrions prêcher en flamand à l'église Sainte-Catherine deHonfleur et chanter dans sa nef les deux hymnes guerriers de laBelgique, nous eussions pris celui-là pour un aliéné. Les voix chantent. Autour de la simple petite église paroissiale, noussentons qu'il y a l'Europe en feu ; dans le ciel, au-dessus du clocher,nous sentons qu'un possible avion et sa bombe peuvent rôder. Les voixchantent. Elles chantent en l'honneur du roi héros. Je regarde le petitsaint Georges, son dragon, sa sainte assise sur la tour... Oui, les horreurs de cette guerre, oui, l'abomination universelle...Mais c'est tout de même à cause de cette guerre que, par moments, enplein vingtième siècle, nous croyons vivre sur un vitrail. « Un !... Deux !... Un !... Deux !... » Dès le lendemain matin, ilsavaient repris leurs exercices le long de l'estuaire agité, les petitsBelges, soldats sans uniformes et sans fusils. Ecoutons-les passer. « Un !... Deux !... Un !... Deux ! » Ce n'est pasla « Brabançonne », certes, ni le « Lion de Flandre », mais les voixsonnent si courageusement, les pas sont si bien cadencés que c'estpresque aussi beau, je crois. LUCIE DELARUE-MARDRUS, Infirmière de la Croix Rouge, Hôpital 113, Honfleur. 27 Novembre 1914 |